店内のBGMと著作権

先日、JASRACが全国の美容院や飲食店など171事業者、258施設に対して、簡易裁判所への民事調停の申し立てをしたと発表しました。全国各地の15支部が一斉に法的措置を行うという異例の事態ですが、その理由は著作権使用料を支払わずに店内でBGMを流していたからです。でも、店舗でBGMを流すのは著作権使用料の支払いなどせずに一般的に行われてきたことです。どうしてこのような事件となったのでしょう。

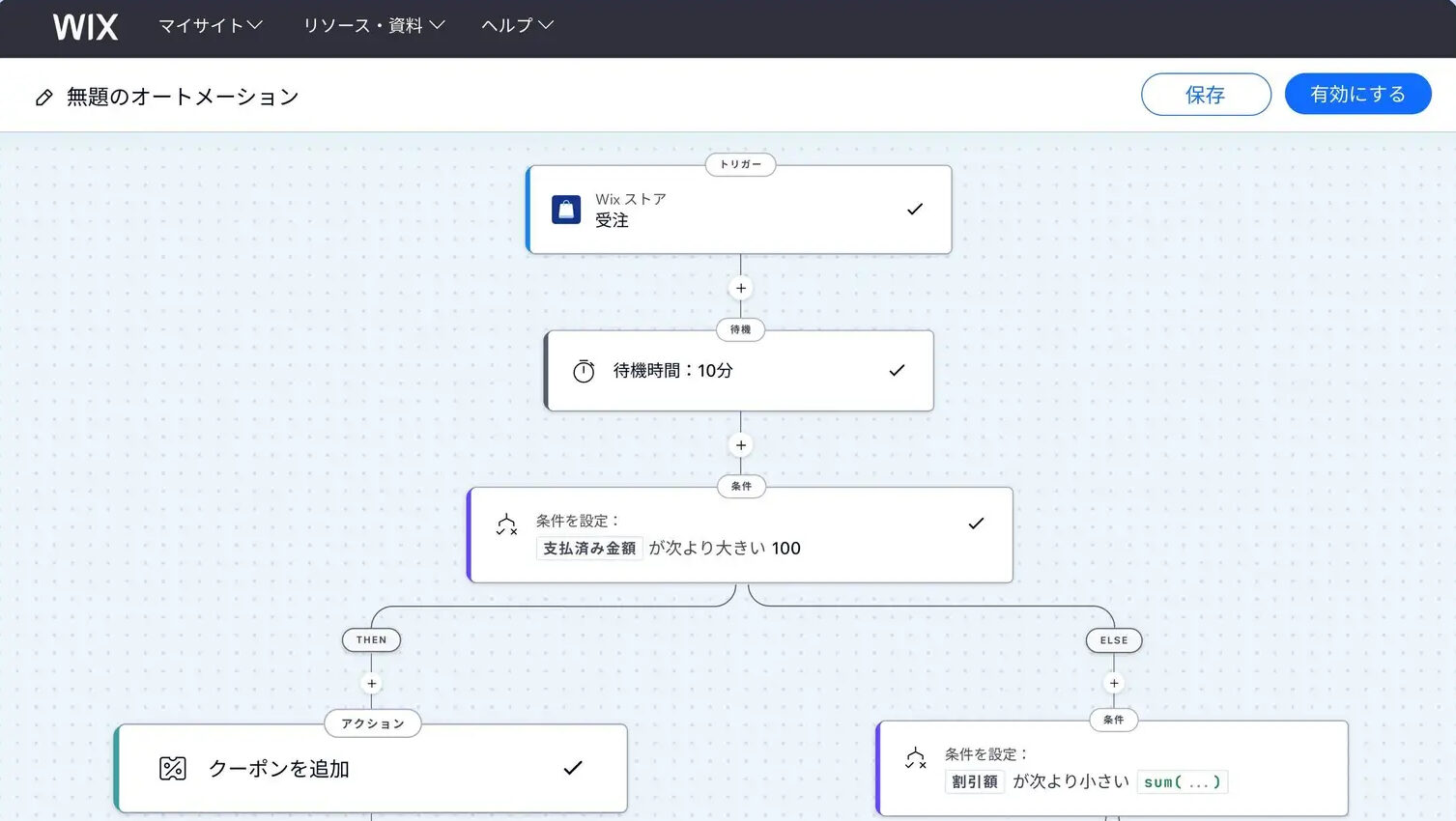

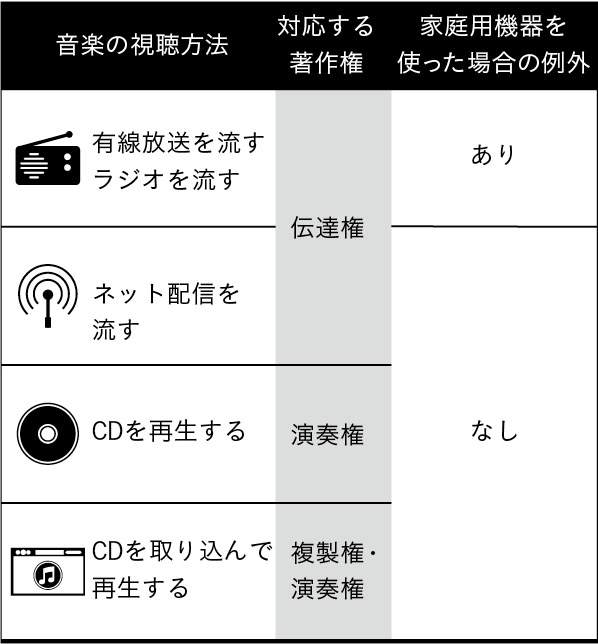

実はこれまで店舗のBGMの多くは、ラジオや有線放送などをそのまま流していたものでした。(有線)放送の音楽を店内に流すのは著作権法では「伝達権」という権利の対象になっています。ところが、この「伝達権」には重大な例外があって、「通常の家庭用受信装置」を使っている限りは、許可がいらないのです。ですから、家庭用の機器を使って(有線)放送の音楽を流している限りは使用料も支払わなくてよかったわけです。これはテレビも同様で、飲食店で高校野球を観戦することなども、家庭用のテレビを使っている限りは問題ありませんでした。

では、近年普及しつつあるインターネットラジオはどうでしょうか。伝達権は放送の場合だけでなく、配信されている音楽にも適用されます。ところが、上述した伝達権の例外は(有線)放送の場合だけで、配信には適用がありません。ですから、インターネットラジオを流すには著作権使用料を支払う必要があります。

また、最近はCDを携帯音楽プレーヤーやPCに取り込んで長時間流すことも可能になりましたが、CDを取り込むことは「複製権」、複製された音楽を流すことは「演奏権」の対象となります。いずれも上述した「伝達権」のような例外はありません。ですから、家庭用の音楽プレーヤーを使っても、これらについては著作権使用料を支払う必要があるわけです。

店舗の側からすると、(有線)放送を店内で流す場合と何が違うの? と思うかもしれません。ハードディスク付きのオーディオを使って、同じ音楽を流しても、ラジオの場合は著作権使用料は不要。しかし、CDを取り込んで流した場合は必要というのは納得し難いでしょう。また、最近は高画質・高音質のオーディオ機器が家庭用として販売されています。そうなると一体どこまでが「通常の家庭用受信装置」に該当するのでしょうか? 音楽の利用形態の多様化、また家庭用機器の進化に著作権法が追いついていないため、利用者の立場からすると著作権法はますますわかりにくいものになっている気がします。

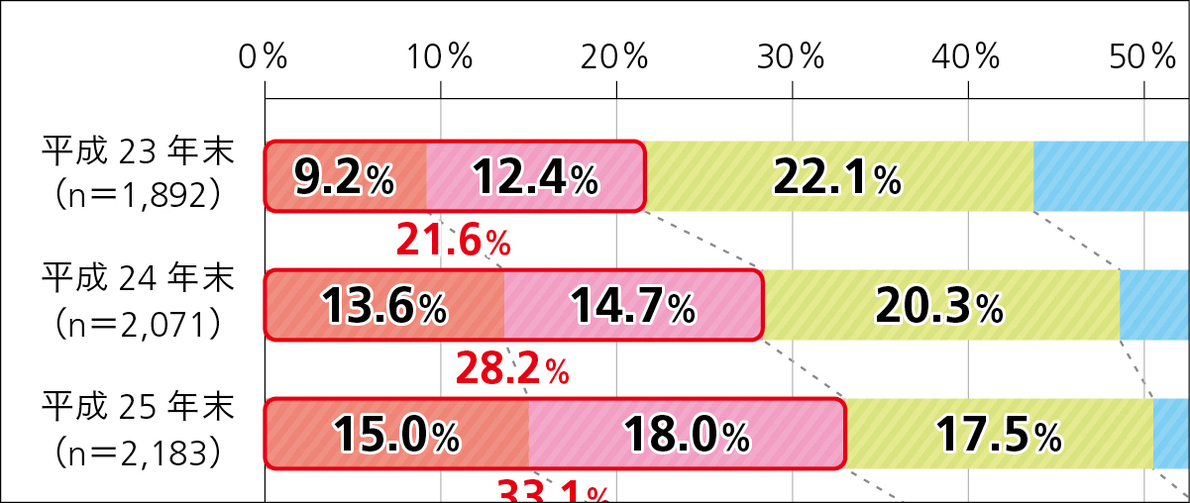

店内で音楽を流す場合、音源の種類によって関わる著作権が変わってくる。今回、法的措置を取られたのは、CDの再生とCDを取り込んで再生していた店舗になる ※放送番組がそのまま配信されている場合は(有線)放送と同じ扱いになります。

- Text:桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/