「スマホ最適化」は、顧客サービスをどのように変えるのか?●特集「スマホ最適化」

スマホ最適化がもたらす好業績

スマホはいつもユーザーの手元にあり、常時ネットに接続している。日本企業は、爆発的に普及するスマホを通じてユーザーに寄り添うサービスを提供する機会を得たともいえる。スマホは、顧客との新たな関係・絆づくりや、新たな価値・サービス提供をしていくうえでの大きな機会と捉えるべきなのである。

たとえば、日本交通が開発したタクシー配車アプリは、オンデマンドでいつでもどこでもモバイルからタクシーを呼べる利便性がうけ、170万ダウンロード・売上50億円を超えている。これは、スマホならではのサービス提供がもたらした成功事例である。海外でもスマホアプリを活用したカスタマーエクスペリエンス(顧客経験価値)向上の取り組みにより、事業の競争力を高めることに成功している事例がいくつも生まれている。

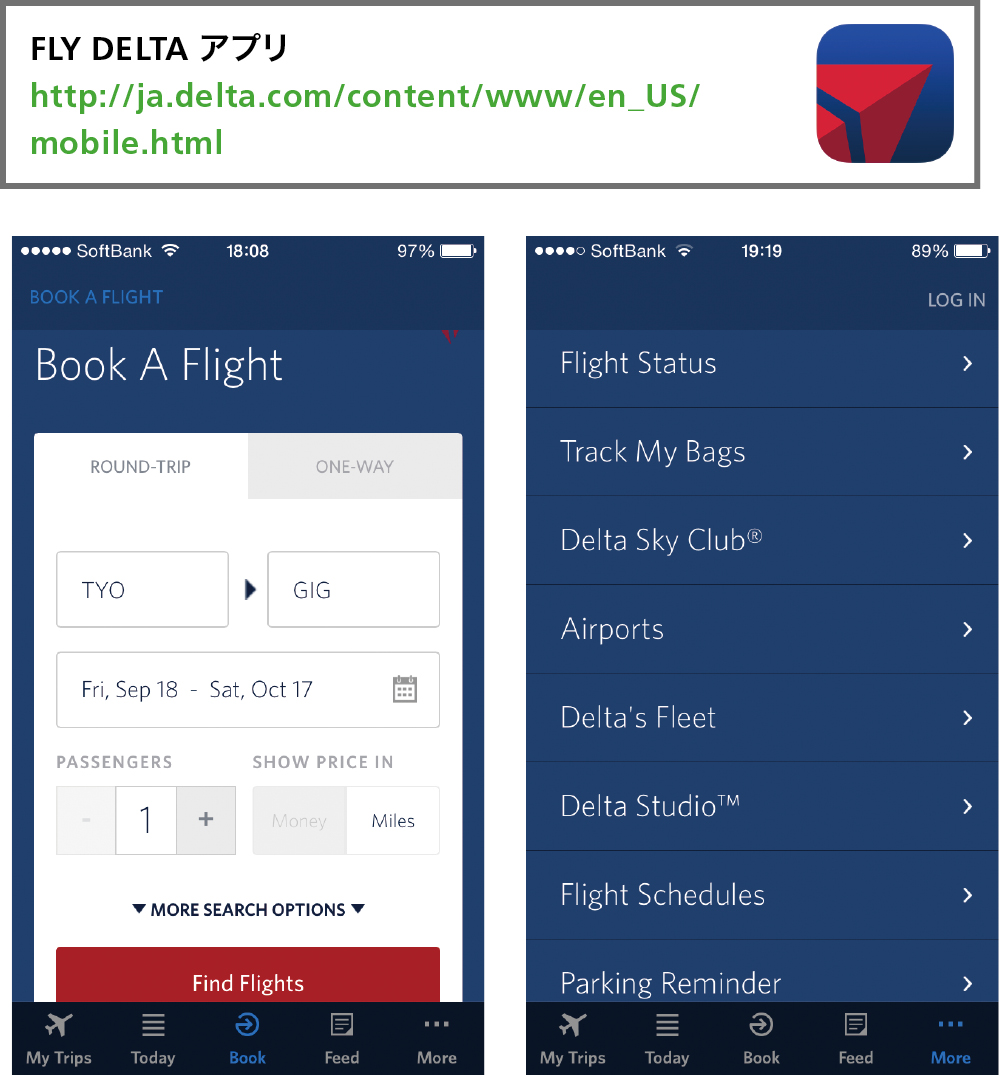

米デルタ航空は、顧客向けのサービスとしてスマホアプリを提供している。今まではゲート変更やフライト遅延時に顧客がストレスを感じる場面が多かったところ、アプリによって顧客をスムーズに誘導できるようになった。また、フライト24時間前からはアプリでオンラインチェックインをして、そのままe搭乗券としてペーパーレス搭乗ができたり、マイレージプログラムと連動したサービスにより、特典航空券を予約できるようにもなっている。こういった施策は顧客満足の向上だけでなく、窓口対応コストの削減というメリットも生み出している。デルタ航空では2012年以降カスタマーエクスペリエンス(顧客経験価値)を高めるための各種取り組みを実施しており、スマホアプリもその一貫として強化された。それにともない、デルタ航空の業績も非常に好調だ。

シェラトンを傘下にもつスターウッドホテル&リゾートも、スマホアプリで宿泊予約手続きから当日の道案内、自動チェックイン、入室(なんとスマホアプリがルームキーに!)、本人の嗜好性にあわせたホテル内での各種オファーと宿泊体験を向上させるための一連の取り組みを強化している。

日本でもスマホアプリを活用した顧客サービスの品質向上の取り組みが盛んになりつつある。とある自動車保険会社は大雪の際に、雪の重みでカーポートが壊れて停車していた車に損害が発生した場合であっても、車両保険でカバーできることをメールやプッシュ通知で顧客にお知らせをするようにしている。この誠実な対応は顧客の心証を良くしロイヤルティを高めることに寄与しているだけでなく、カーポートの雪降ろしをしなくてはという顧客への注意喚起にもなり、実際の損害発生件数の抑制にもつながっている。

CXを高めるためのポイント

日本人はユーザーへの共感の解像度が高くて深いと言われている。お客様に対するリスペクトと深い理解が、世界でも圧倒的に高いサービス品質を支えているのはいうまでもない。スマホの普及により、それがリアルだけでなくデジタルの世界でも発揮されはじめている。

しかし、アプリを出したらユーザーが喜んで使ってくれるほど甘くはない。ユーザーの利用環境や生活にフィットした真に役立つサービスでなければ、コストを掛けたところでまったく使われない。冒頭でも紹介したように、ある金融機関ではサービスとしてスマホアプリを提供しているが、NPS(ネットプロモーターズスコア)調査(※顧客のロイヤルティを測るための指標の1つ。「あなたはこの企業を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」というシンプルな質問に対し、0~10のスケールで答えてもらうもの)を実施したところ、各種の顧客タッチポイントの中で当該アプリが突出して数字が低いという結果が出てしまった。

こういった事態を生まないためにどうするべきだろうか。ユーザーのくらし・嗜好・リテラシー等に関する深い洞察と分析のもと、ユーザーの日常に寄り添う機能が提供できてこそユーザーに利用されCX(カスタマーエクスペリエンス)を高めるサービスとなるのである。

では、どうすればそんなサービスを提供できるのだろうか。キーワードは「徹底したユーザー理解」「ユーザー視点とビジネスの融合」「デジタルに閉じない体験設計(真のカスタマージャーニー)」の3つである。

スマホ最適化「3つのキーワード」

① 徹底したユーザー理解

スマホはユーザーの生活に溶け込んでいて、さまざまな場面に登場する。どのようなユーザーが、どんな状況で、なぜスマホを見はじめたのか。ユーザーが置かれているコンテキストを正しく理解することが効果的な施策を展開するうえでの土台となる。

② ユーザー視点とビジネス視点の融合

ユーザー視点を持つことは非常に重要だが、ユーザー視点だけではビジネスにはならない。ユーザー視点とビジネス視点を往復させるプロセスを経ることで、実現可能で持続可能な自社とユーザーがWIN-WINとなる施策を生み出すことができる。

③ デジタルに閉じない体験設計(真のカスタマージャーニー)

スマホ単体で考えるのはNG。スマホはさまざまな場面(チャネル)において、他のデバイスやメディアと併用される。カスタマージャーニーマップを活用し、リアルも含めたユーザー体験の全体像の中でスマホがどこで貢献できるかを考えよう。

- Advisor・Text:宮坂祐

- (株)ビービット

エグゼクティブマネージャ/エバンジェリスト

コンサルタントとして、Web戦略立案・Webサイト成果向上プロジェクトを数多く実施。2013年からはビービットのコンサルティング事業営業責任者/エバンジェリストとして、オムニチャネル、カスタマージャーニー、UX/CX等をテーマに大型のマーケティングイベントに多数登壇。 http://www.bebit.co.jp/