《特別対談:引地耕太×澤邊芳明》トップランナーが対話で探る、これからのクリエイティブのあり方「これからのデザイナーが鍛えるべきなのは……」

引地耕太さんが2022年まで所属していた株式会社ワントゥーテン 代表取締役の澤邊芳明さんは、引地さんの思想や考え方に大きな影響を与えた人の1人です。引地さん自身の探求テーマがひとつの形になった現在、改めて澤邊さんとの対話から、未来のデザイン・クリエイティブにどんな課題と可能性が見えてくるでしょうか。

「横軸×縦軸」で考えるブランドの方向性と進化

引地耕太(以下、引地) 私がワントゥーテンにいた頃は、会社として社会課題にどう向き合うか、新しい価値をどう生み出すか、といった話を澤邊さんとずっとしていましたね。

澤邊芳明(以下、澤邊) そうでしたね。休日に6時間もLINEしたりね(笑)。

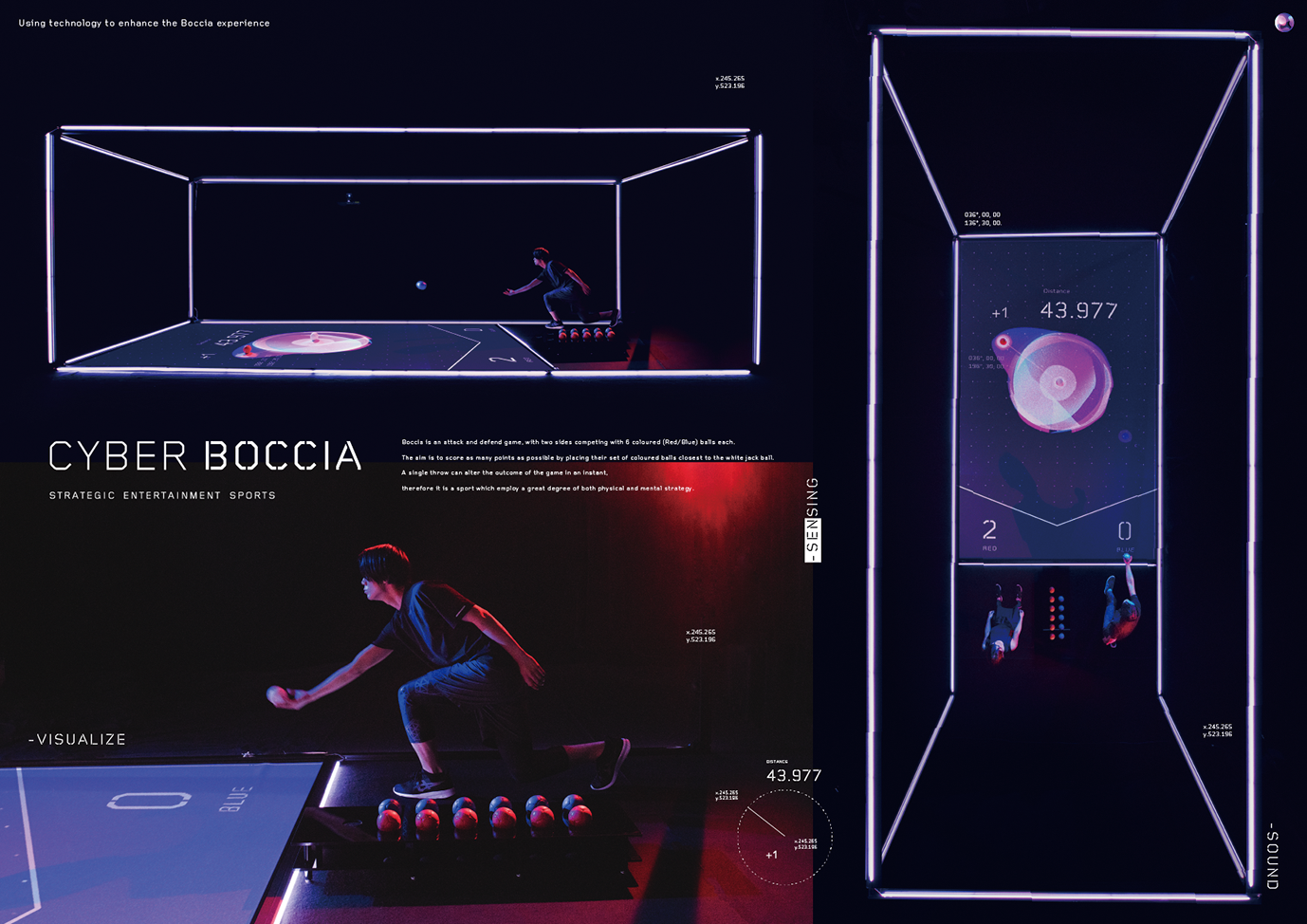

引地 その頃、案件を受注してつくるのではなく、「CYBER SPORTSプロジェクト」や「ジャパネスクプロジェクト」のように自社で投資をしてつくる事業をスタートさせました。クリエイティブに投資をして、その資産を積み上げながら、クライアントの課題解決にも活用していくという、研究活動のような取り組みでした。

澤邊 視座が社会課題に変わったところで、誰かが旗を立ててくれるのを待っていても、立たないことは結構あるんですよね。だったら自分たちで立てるしかない。立ててみたらそれに共感する人たちが集まってきて、コラボレーションやパートナーシップが生まれたりもしました。自分たちで旗を立て始めたことは大きかったかもしれないですね。

引地 そのあり方は学びになりました。

澤邊 ただそうした、発注する/される立場でなく対等に協力するプロジェクトにおいて、外部のクリエイターとチームをつくることの難しさは感じています。対等であっても、クリエイティブディレクターはトップとして指示しなくてはなりません。引地くんはどうやってチームビルディングをしています?

引地 難しいですね。クリエイティブディレクターとして外部からデザインのトップに入る立場でいうと、各部門が動かす広告やキャンペーンといった個別のプロジェクトにはあまり入りすぎないこと、一方で、ブランドの方向性や思想、デザインシステムなど、中長期の目線で“横軸”を通す部分には積極的に入る、という関わり方は意識しています。

澤邊 それはトップダウン的にやっているということ?

引地 横軸を通す部分に関してはトップダウンですね。ゼロイチの段階と言い換えられるかもしれません。新しいものを生み出したり、方向性を切り開くアプローチはトップダウンでしかできません。デザインシステムもそうですが、核の部分はトップダウンにならざるを得ないんですよね。それはクリエイティブの形としてあるべき姿だと思います。

ただ、それを社内隅々まで広めるには改善の要素が重要になります。それは“縦軸”である各部門のプロジェクトが日々行うことであって、時にはそのフィードバックが横軸にも戻ってくる。そうした横軸と縦軸のアジャイル的な取り組みによって改善していけるのだと思います。

澤邊 横軸が示した方向性の中で、縦軸が広がりのある展開を考えてくれると自走していくのだけど、ルールに縛られすぎると萎縮した表現になりかねません。絶えずバランスをチューニングして最適解を見つけていく必要はありますね。

引地 そうですね。デザインシステムは“骨格”となるべき部分ですが、その骨格を見た人がインスピレーションを受けて、創発的にアイデアが生まれてくるような、そんな“骨格のあり方”もあり得るのではないかと考えています。

内部に責任を持って提案する 中長期的なパートナー

澤邊 パートナーとして、対等とまではいかなくても伴走してもらう相手を選ぶとしたら、やはり同じ課題感を持って提案してもらえるかどうかですね。インハウスの人は当然ながら成果が出ないと業績や自分の給与に跳ね返ってくる。だから、納品されて終わりでは困る。引地くんがよく言う“アウトカム”の視座を持っているかいないかで全然違います。単にデザインが上手いという次元ではなく、経営目線で課題を分析できる能力が必要だと思います。

引地 実際、日本では事業会社のデザイナーは圧倒的に人手不足で、どうしても伴走的に外部の力を借りる必要があります。“納品”と“更新”でいえば、“更新”ができる外部パートナーがすごく求められています。

澤邊 そうですね。つくれる人はたくさんいて、クオリティもそんなに差がない。そこから先、内部の人と同じ目線で改善に付き合えるかどうかが大事なところです。同時に発注側の意識も、例えばコンペで「Webサイトリニューアル。100ページ。以上。」ではなく、ある程度長く付き合う前提で請負契約ではない契約を結べるパートナー探しをしないと、蓄積にならないでしょう。

引地 内部の人と一緒に未来のあり方を考えながら、プロダクトやサービスを改善し続ける、中長期的な契約形態ですね。そのレベルを考えると、デザイナーやクリエイターはアウトプットだけではもう難しいのだと思います。

澤邊 パートナーであっても内部に責任を持つことが必要です。

引地 私がよくアウトカムを考えようと言うのは、その側面からです。アウトカムは何かに変化を及ぼしたことが評価になります。そしてゴールを1つ達成できたら次は何を目指そうかと、継続的な付き合い方になるのです。

澤邊 次の課題を見つけて提案できることが仕事につながるわけですね。ちょっと言い方が難しいけれど(笑)。

引地 でもそうだと思います(笑)。アウトプットは1回で終わりがちですけど、アウトカムは内部の人との共通言語になりやすいです。Webサイトはまさにそれで、アウトプットをきっかけに本当の課題であるアウトカムの話になることが非常に多いです。

澤邊 関係性を築く上で、いい入り口と言えますね。

AIとも共創する時代に 人間が持つべき能力は

引地 今はAIを使えば、例えばロゴ100パターンもあっという間に出せます。でもそれがブランディングや課題解決なのかというと、そういうことではない。あくまで手段であって、目的を達成させるのは人間でしかあり得ません。

そう考えると、求めるアウトプットを得るためにどうディレクションするかという点では、AIも人間も関係なく共創の相手なんですよね。投げかけた問いに対するアウトプットを得て、答えが含まれていたなら審美眼を持ってセレクトして、さらにクオリティをアップさせて、ゴールまでハンドリングする。そうやってプロジェクトを推進することも、デザイナー、クリエイターの仕事になると思います。

澤邊 じゃあ、デザイナーは何を鍛えたらいいかな?

引地 何を鍛えましょうか…。

澤邊 最近改めて思うのは、言語化能力ですね。それに尽きるんじゃないかと。

引地 本当にそうだと思います。AIに対して問いを立てて、目指すゴールに向けてディレクションするには、言語化能力が絶対に必要です。言語化というのは語彙や文法の話ではなくて、ある種、定義するということなんですね。いろいろな可能性、いろいろなアイデアがある中で、定義するには何かに絞らざるを得ない。その精度が高ければ高いほど、よりシャープな言葉でありディレクションになっていくんです。

澤邊 優秀なクリエイターは昔も今も変わらず、本当にそれが上手です。余計なものは一切なく、一言でパッと伝える。

引地 言語化能力と、審美眼を持つこと、プロジェクトを推進していくこと。こうしたAIにはできないクリエイティブのリーダーシップは、すごく大事になっていくと思います。

Text: 笠井美史乃 Photo:加藤有紀

※本記事は「Web Designing 2024年4月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。