“大規模かつ長期案件”におけるWebディレクション。コツは「プロジェクトの軸がブレないこと」?

国内屈指のクリエイティブプロダクションである株式会社サン・アド。同社でアートディレクターを務める藤田佳子さんに、長期間にわたる大規模なプロジェクトにおいて、これまでのディレクション業務経験から得られた知見とは何かを中心に話をうかがっています。

教えてくれたのは…

藤田 佳子さん

株式会社サン・アド アートディレクター

2011年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。 同年サン・アド入社。 主な仕事に、サントリー山崎蒸溜所、サントリー「水と生きる」新聞広告、香林居など。 2021年ADC賞受賞、2023年JAGDA賞、JAGDA新人賞受賞。

https://sun-ad.co.jp/

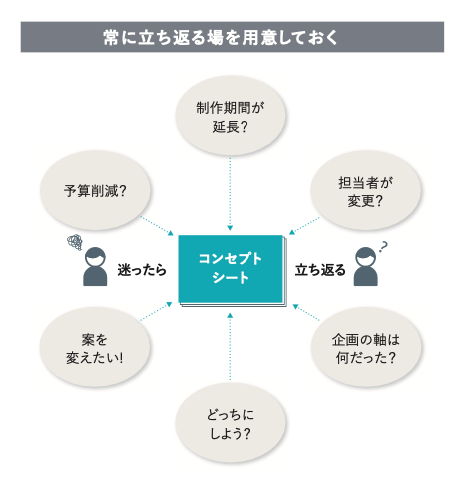

いつでも立ち返ることができる

コンセプトシートをつくろう!

サン・アドでは、アートディレクターだけでなくコピーライターやプロデューサー、プランナーなど、さまざまな強みを持つ人材が在籍しています。特に大規模な案件の場合、社内だけでも8〜10名ほどでチームを編成。必要に応じて外部の協業パートナーも(専門領域を持つ作家さんたちを含めて)加わります。

案件が長期化すると、初期の関係者の顔ぶれに変化が出てくる可能性があります。クライアント側の担当者が変わり、プロジェクトの方針まで変わりそうな事態も出てきます。

そうした事態でも慌てぬよう、関係者全員で共有すべきプロジェクトが目指す方向についてまとめたコンセプトシートをつくっておきます。迷う場面が出ても、いつでも判断の根拠となり、全員が原点を立ち返ることができる体制を整えておきます。

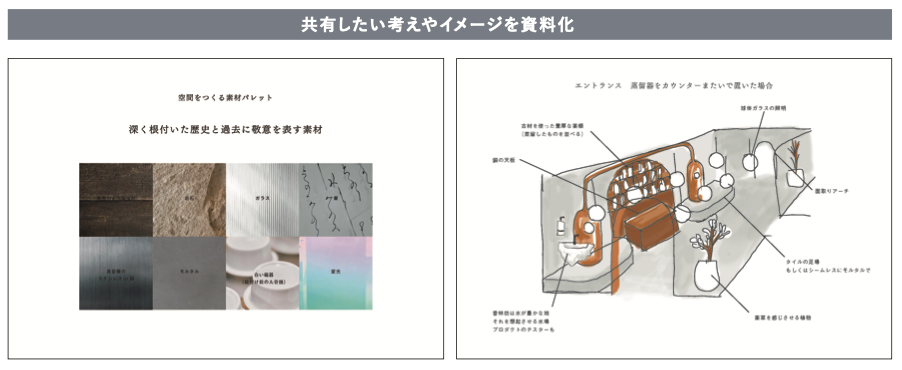

複数のイメージ資料を用いて

コンセプトの視覚化を円滑に伝える

私がアートディレクターとして案件に携わる場合、必ずプロジェクトの文脈や背景をリサーチした上で臨みます。リサーチを通じて、対象が持つ潜在的な魅力を発掘して、そこを足がかりに目指したい世界観をつくっていきます。

例えば、リブランディングの案件であれば、対象の長所を見つめてそれがより良く見えるにはどうあるべきか、また発信・主張するものにブレがないように整えることもします。既存にあるイメージを出発点にしつつ、自分の解釈を通過させた上で相手の目標に近づけるかを心がけています。

当然、その内容には言葉だけでは伝わらないニュアンスやトーンも出てきます。そこで、チームメンバー内のキックオフの場や、クライアントに考えやイメージを伝える場面の際に意識しているのは、言葉だけでまとめるのではなく、スケッチや資料写真をたくさん集めて提示しながら、自分のアイデアを伝えることです。

この際、相手に固定したイメージを植えつけないよう、注意しています。例えば、写真1枚だけを見せてしまうと、「この1枚の写真のようにしたい」と誤解されかねません。また、既存にあるものを目指すわけでもありません。大事なのは、コンセプトに紐づいたアイデアであることを提示することなので、複数のイメージを用いてコンセプトを視覚化し、共通して漂ってくる世界観や空気感を相手に伝えるようにしています。

集まったその場で

アイデアの「種」を見つけよう!

プロジェクトが立ち上がり、社内でアサインされたメンバー同士が集まりキックオフを行う場面では、まずアイデアの「種」を見つける意識で臨むようにしています。

サン・アドの場合、この場にはデザイナーやコピーライター、プロデューサーなど、それぞれの専門分野を持つプロフェッショナルが集結し、各々の立場からプロジェクトの企画アイデアを携えて臨みます。持ち寄った企画案の中から、よりふさわしいテーマを見つけたり、プロジェクトを推進していくためのキーワードに巡りあったり、成果物を見出すためのきっかけを探す機会にしたいと考えています。

この時に避けているのは、何となく全員の意見を聞いただけの会となってしまい、その場では何も見出さないまま終えることです。「続きは持ち帰って、考えておく」みたいな展開は、結局集まっただけになりかねません。

参加者同士が互いの意見を交換し、話し合う中で出てきた印象に残る言葉や、何となく浮かんできたイメージをつかまえて、この場で必ず足がかりを見つける意識を大事にしています。何かしら見つけておいてこそ、アイデアを発展させることができますし、それによって次回の集まり自体も活性化します。

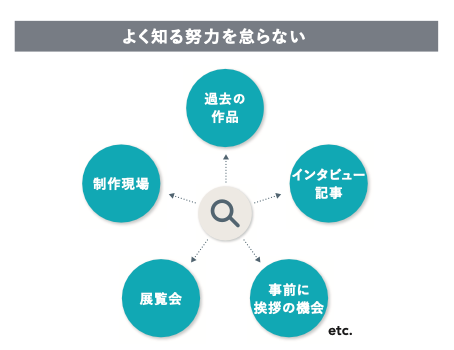

協業パートナーについて

深く理解しよう

外部に協業パートナー、もしくはさまざまなジャンルの専門家である作家の協力を仰ぐ場合、協働いただく方々をよく知ることも大事だと考えています。

自分たち以外の誰かに託す場合、時に意見の相違が生まれます。自分たちの考えや想像とは異なるアイデアが、相手から提案される可能性もあります。それらを尊重し柔軟に受け入れながら、共有するコンセプトからずれず昇華するには、生まれ出てきたものへの理解、もっと言えばそのパートナーへの深い理解が必須です。理解がないと、必要以上にズレを感じる要因にもなりかねません。

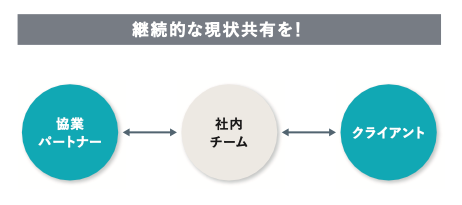

細かいコミュニケーションで

関係各位の現状共有を徹底!

クライアントとのイメージ共有で心がけるのが、大まかな方向性で合意しておく流れです。固定したイメージで縛らないように配慮します。

特に外部の協業パートナーと共同で進める際の醍醐味が、社内だけでは考えつかない予期せぬアイデアが生まれ、それを具現化することにあります。クライアントとあまりに細部まで共有してしまうと、そのイメージが定着してしまい、秀逸なアイデアが出てきても事前に共有されていなかった“違うもの”と見なされ、“却下”されかねません。

かわりに、クライアントとは定期的に(例:週1回)進捗状況などを細かく共有する機会を設け、コミュニケーションを密にし、イメージの共有を担保しながら、双方が現場の動きを尊重できる進め方をつくっていきます。

完成後の時間こそ大事にできる

関係性をつくっておく!

成果物は、さまざまな人がかかわり、長い時間をかけてプロジェクトチーム全員でつくった先に生まれます。できた時はあくまで、その成果物にとっては0歳の状態とも言い換えられます。完成すると、制作に携わっていた私たちの手から離れていきます。そしてそこから、クライアント側の皆さんが成果物やブランドを育んでいくことになります。ベースは、コンセプトシートにも示したプロジェクトが目指す方向です。

例えば、ブランドそのもののレギュレーションや、ロゴを扱うにしても使用規定が存在し、コンセプトに沿った運用が求められます。資料をつくって相手に送るだけ、共有するだけではなく、たとえ直接の制作工程に関係がなかったとしても、事前にクライアントと会う機会を設けて意思疎通を図るのがいいだろうと思います。

こうしたコミュニケーションの場を通じて、クライアントとは、一緒に成果物やブランドをつくっているという意識を育んでいきたいです。制作期間を越えて、これから長く成果物と寄り添っていくのは誰になるのかを考えて、自分たちの手が離れた先のことを含めた対応や配慮もまた、ディレクション上の重要な務めだと考えます。

Text : 遠藤義浩

※本記事は、「Web Designing 2024年10月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。