UI/UXの要望に応えるプロダクト開発の勘所(1)

クライアント向けのプロダクトでは、継続的な改善と、市場のニーズに応えた機能追加が不可欠です。先進的なSaaS型ヘッドレスCMS「NILTO」の開発者にクライアント・ユーザーからのリクエストに向き合うために必要な“問いの立て方”について話を伺いました(前後編の前編)。

教えてくれたのは…

西田 剛さん

フェンリル株式会社・CMS部 部長

自社コーポレートサイトの運用で顕在化していたUI/UXの課題を解決したいという思いでNILTO事業を立ち上げる。現在はNILTOの事業責任者兼プロダクトマネージャーとしての役割を担っている。

三由 京平さん

フェンリル株式会社・CMS部 エンジニア

フルスタックエンジニアとしてシステム開発全般に携わり、デザイナーや営業担当者との意見調整や、クライアントに所属するエンジニアの要望を反映した仕様調整、機能開発などに従事している。

改善リクエストの本質を理解するための“問い”

UI/UXにこだわり抜いた

ヘッドレスCMSをリリース

「デザインと技術から生まれる創造性が、変わらない本質を追求する」というミッションを掲げ、“デザイン”と“技術”というどちらかに偏りがちな要素を両立させたプロダクトを提供し続けているフェンリル株式会社。ユーザー目線でつくり込まれたプロダクト群は、UI/UXに対するこだわりが強く、クライアントやユーザーからのリクエストに応えて継続的なブラッシュアップが図られています。

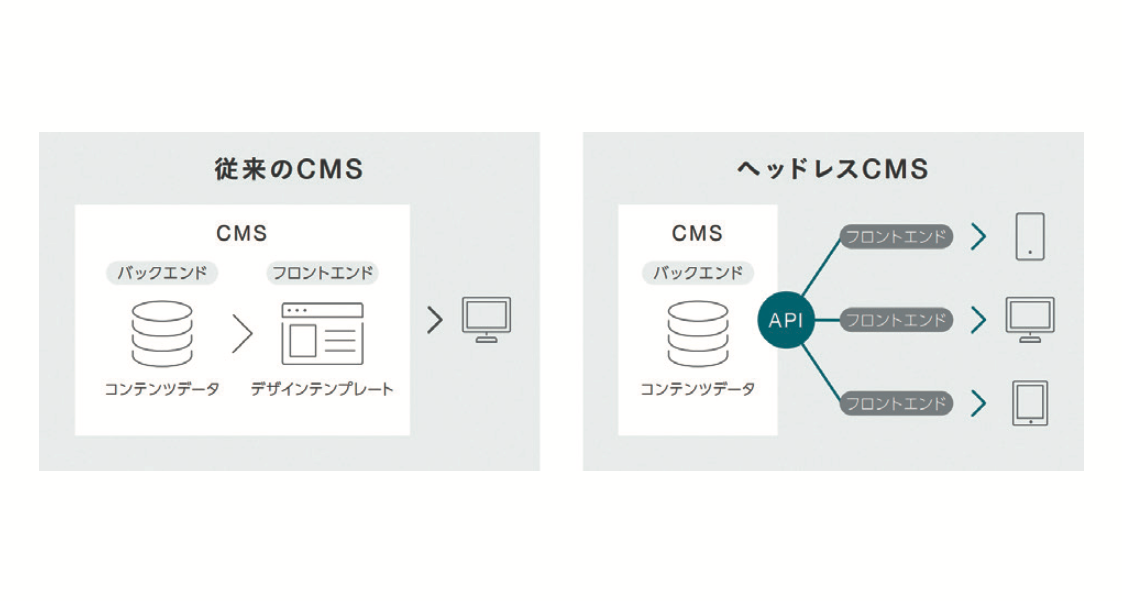

2023年12月にリリースされたヘッドレスCMS「NILTO(ニルト)」もその1つで、同社のコーポレートサイト運用において顕在化していたUI/UXの課題を解消するためのプロダクトとして開発されました。NILTOの事業責任者兼プロダクトマネージャーの西田剛さんは、開発の経緯について次のように振り返ります。

「NILTOの事業を立ち上げる前には、自社コーポレートサイトの管理に携わっていたのですが、そこでUI/UXに関する課題に直面していました。具体的には『創造性』と『生産性』がトレードオフの関係になっていたんです。

例えば複雑なデザインをCMSで実現しようとすると非常に使い勝手が悪くなり、逆に使い勝手を重視すると簡単なものしかつくれなくなる。こうしたジレンマを解消して、『創造性』と『生産性』を高いレベルで両立させたいと考えて開発したのがNILTOで、UI/UXには非常に強いこだわりがあります。

簡単なことを効率的に、というのは当たり前で、複雑なことを効率的に行えるというのがUI/UXの本質であり、価値であると考えており、これがNILTOの開発コンセプトとなっています」(西田さん)

クライアントからの要望に対し

問いを立てることで合意を形成

Web制作の現場における課題を解決するためのプロダクトとして生まれたNILTOには、書式を自由に定義でき、高いスキルを持たないユーザーでも複雑なコンテンツをトラブルなく入稿できる「フレキシブルテキスト」をはじめ、複雑なことを効率的に行えるUI/UXを提供するための機能が数多く実装されています。すでに複数の企業が導入を進めており、各クライアントから改善リクエストが届いています。

「NILTOは複数のクライアントが利用するプロダクトとして開発・提供しているため、基本的には導入いただいたクライアントからの改善リクエストを取捨選択して、機能追加や機能拡張をしていくという流れになります。当然ながら、寄せられる改善リクエストは、各クライアントそれぞれが抱える課題の解決にフォーカスされたものがほとんどです。

一方、我々としては不特定多数のユーザーに使っていただけるプロダクトというスタンスなので、できる限り幅広いユースケースに対応できるような形で落とし込んでいきたいと考えています。つまりは、お互いの考え方にギャップがあるわけで、そこには合意形成が必要になります。

そこで大切となるのが、クライアントに対する“問いの立て方”です。クライアントの要望を正しく理解し、優先度が高いリクエストを洗い出した上で、複数のクライアントに対して有効な機能として実装していく。こうしたステップを踏まなければ、クライアントが本当に求めているUI/UXを提供することはできないと思っています」(西田さん)

エンジニアとしてNILTOの開発に携わっている三由京平さんも、クライアントとのコミュニケーションには問いかけと回答の繰り返しが重要と考えています。

「私の立場では、クライアントで実際にWebサイトを制作するエンジニアの方とのやり取りが中心で、機能的な部分の問い合わせやリクエストが多いのですが、やはり先方の真意と言いますか、本当に必要なところについての共通認識を持つためには、問いかけて、回答をいただき、また問いかけてーーといった繰り返しが大事になると感じています」(三由さん)

推測し、仮説を立てれば、正しい“問い”が見えてくる

改善リクエストの背景にある

ユースケースや課題を推測する

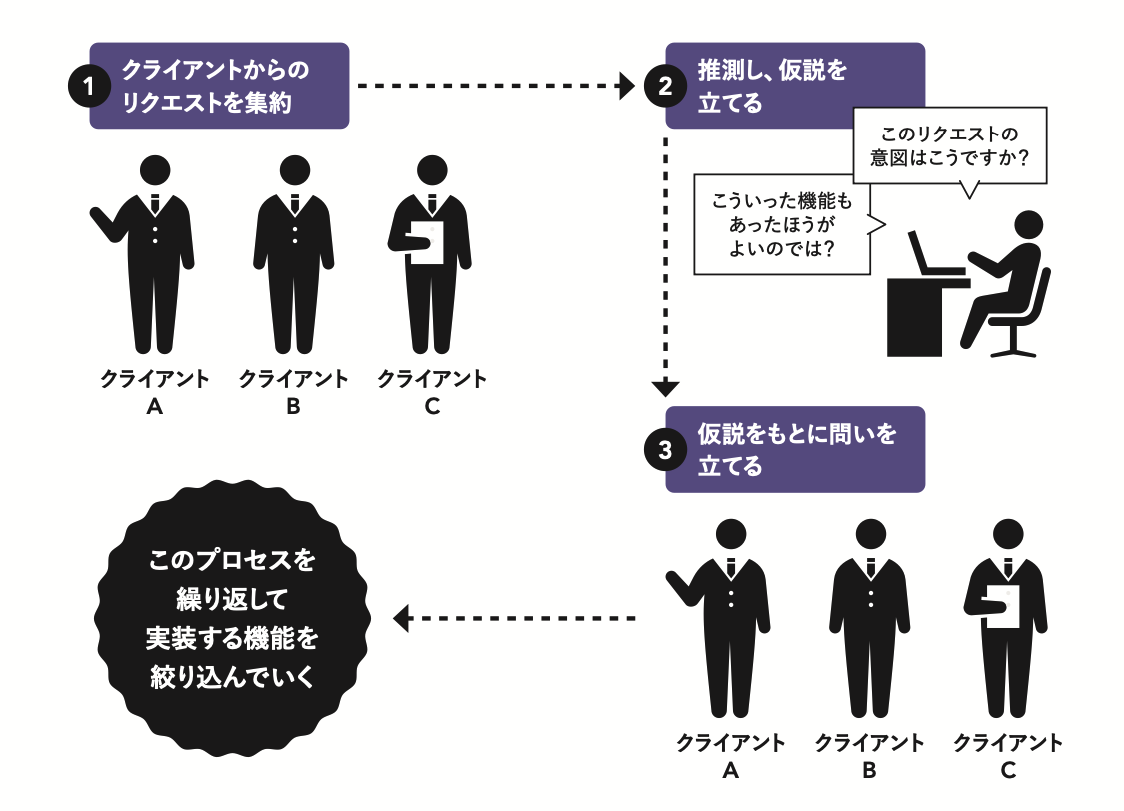

クライアントからの改善リクエスト、その本質を理解するためには、なによりも正しい問いを立てることが必要となります。西田さんと三由さんは、リクエストの背景にあるユースケースや課題を推測するための問いを重ねてコミュニケーションを図っていくことが大切と話します。

「何を問うのかという観点でいえば、背景となるユースケースや課題を聞き出すことが重要と考えていますが、単純に『どのような課題がありますか?』『どういったユースケースですか?』といった聞き方はしないようにしています。基本的には、クライアントからリクエストをいただいた時点で、いろいろなことを推測し、『おそらくこういうことで困っているのだろう』『こういう使い方がしたいのではないか』など、いくつかの仮説を立てていくようにしています。

この仮説に基づき、『このリクエストはこういうことですか?』『でしたら、こういった機能もあったほうがよいのでは?』といった問いを立てて、クライアントから情報を引き出していきます。単なる質問だけではなく、推測した課題やユースケースを伝えることで、クライアント自身が把握していなかった課題に気づくケースもあり、合意形成がしやすくなります」(西田さん)

「単なる機能の修正・拡張依頼にも、その裏には実現したいバリューだったり、解決したい/すべき課題があるわけで、そのあたりを具体的に想像することを意識してコミュニケーションを図っています。『問い』と『答え』を何往復もすることで、こちらで想定した仮説をブラッシュアップし、より具体的な機能に落とし込んでいく。そのようなプロセスが大事だと思っています。

これはエンジニアとして心がけているところでもあるのですが、やはり実際に使っていただくことで、具体的な議論が進みますので、なるべく小さくつくって、試してもらうような進め方を意識しています。その意味では、あまりつくり込みすぎず、感想を聞いて拡張・改善を繰り返す必要があるのかなと思います。議論と想像を重ねていくことを前提にした問いかけは、複数のクライアントが喜ぶ機能を開発するためにも効果があると考えています。

また、西田の話にもありましたが、NILTOは社内コーポレートサイトの運用で表面化した課題を解決するために開発された経緯があり、実際、社内においてはNILTOを使ってWeb制作のプロセスを進めています。つまりは社内のエンジニアが一番近いNILTOユーザーとなるわけで、機能改善や新機能開発にあたっては、積極的に意見交換するようにしています」(三由さん)

優先順位を付けてから

本当に必要な機能を絞り込む

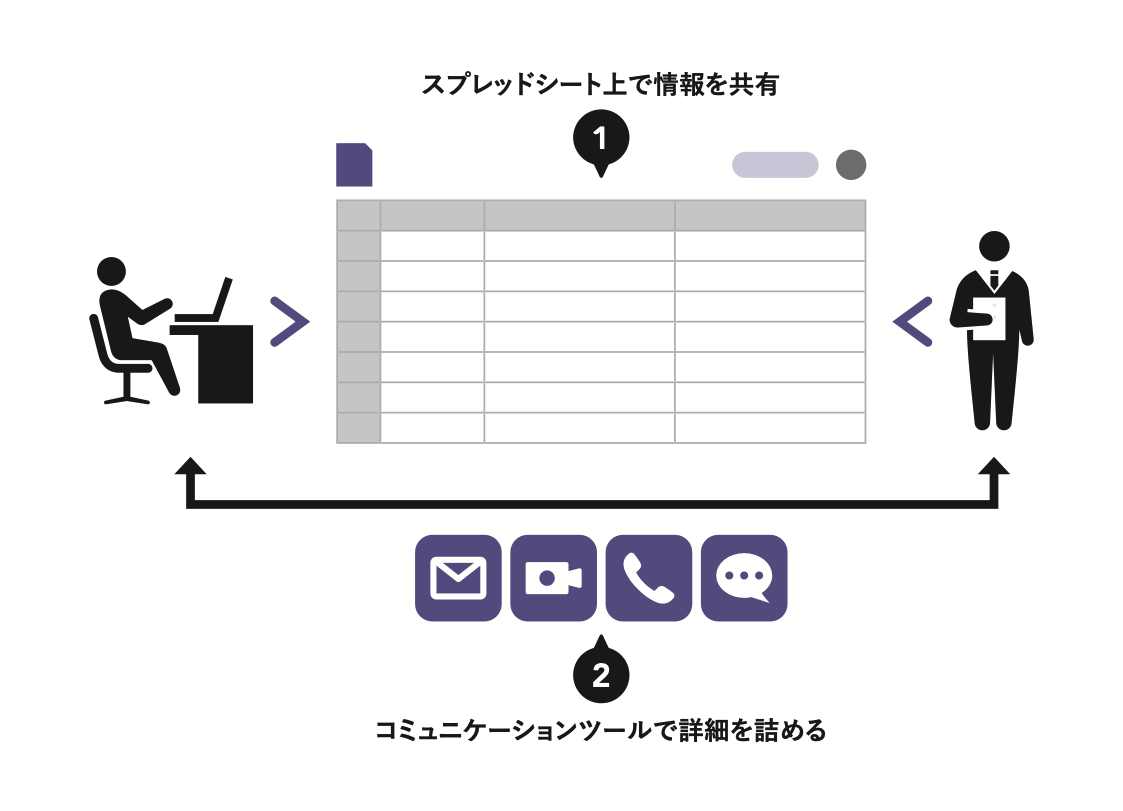

クライアントとのコミュニケーション手段については、スプレッドシートで改善リクエストを共有し、問いと回答のやり取りも記録。これをベースにSlackなどのコミュニケーションツールを利用して、より細かな打ち合わせを進めていると西田さんは説明します。

「具体的な流れとしては、最初のミーティングでガッツリいただくことが多いのですが、改善リクエストをいただいた際にはクライアントに優先度を決めていただくところからスタートします。『とにかくすぐに必要となる機能』『急ぎではないが欲しい機能』『あったら便利な機能』といった優先順位付けですね。そこから、我々の中で実現可能性や必要なコスト、その機能がどれだけプロダクトの価値を高めるのか、といったところを総合的に判断し、実装する機能の取捨選択を行います。

受託開発とは異なり、基本的に一つひとつの機能開発についてクライアントから対価をいただくわけではありません。その意味でもプロダクト自体の価値向上につながる機能を優先するという判断基準は重要になると考えています。クライアントに対しても、その部分をしっかりと説明して理解していただくような問いの立て方を意識しています」(西田さん)

関係者全員で、「共通言語」を編み、使い、育てる。その営み自体がデザインシステムだと、捉えることもできるでしょう。

Text:朝岳健二

※本記事は、「Web Designing 2024年10月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。