「今のWeb制作の状況、相当ヤバくないですか?」小島芳樹(chot Inc.)× 阿部文人(necco inc.)が語るWeb制作の未来

2025年のWeb制作業界はどこに向かって進んでいくのか。その先行きに危機感を感じているのが、Next.jsでの制作を得意とするchot Inc.の小島芳樹さん。対論の相手は、Figmaをとことん使いこなしたデザインワークに特徴を持つnecco inc.の阿部文人さん。制作の最前線で未来と向き合う二人が考える、Web制作の「これから」とは。

制作業界が直面している危機とは

小島 まず最初に、新年早々(※取材は2025年1月初旬に実施)になぜ、こんなテーマで話をするのかという点について、少し説明をしておきたいと思うのですが、僕はこれまでWeb Designing編集部の方とお会いするたびに、「Web制作がヤバい状況にある」という話をしてきたんです。現場から見える風景として、いよいよ大変な時代が来る、と感じていて。

そうしたら今回、「その話を記事にしませんか」と提案をいただいたわけなのですが、その際に、まず思い浮かんだのが阿部さんのことだったんです。阿部さんは自分と違って、デザインの領域で先進的な取り組みをしている人。だから二人で対談をしたら、業界を俯瞰した話ができるんじゃないかと思ったんです。

阿部 それは光栄です。小島さんが率いるchot Inc.はNext.jsをバリバリに使いこなすメンバーが揃った、エッヂの立った会社です。ある意味で業界の最前線にいる小島さんが、どんな危機感を持っているのか、すごく気になります。「Web制作がヤバい」というのはどういうことですか?

小島 近年、chot Inc.は、「Orizm(オリズン)」というCMSを開発してきました。その間、どういう機能が必要なのか、ユーザーは何を求めているのかといったことを考え続けてきたのですが、その一方で、「Webサイトって本当に必要なんだろうか」という問いが頭から離れなくなって。

阿部 確かに、最近はWebサイトを必要ないと考える人もいますよね。

小島 例えば美容院を考えてみると、予約システムは数多く提供されているサービスから選べばいいし、集客はInstagramがあればいい。実際に「Webサイトに何百万円もかける意味がありますか?」と言われたこともあります。

阿部 Webサイトをつくるとしても、Studioのようなノーコードツールを使って自前で、という人も増えているでしょうしね。

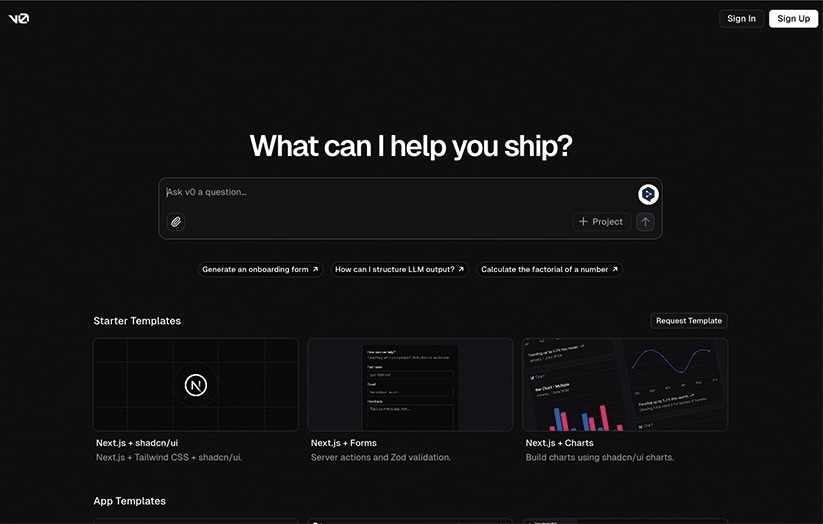

小島 そしてついにVercelの「v0」のような、AIでWebサイトを生成するサービスが出てきた。v0を触っていると、Web業界にこれまでとはまったく違うレベルのインパクトをもたらすだろうと感じます。

阿部 Vercelがつくったということは、Next.jsのWebサイトを生成してくれるとか?

小島 例えば「自己紹介サイトをつくってください」といった感じにチャットで指示して、「ここに写真を入れて」と打ち込んでカスタマイズして。できあがったらNext.jsのコードを吐き出してくれます。

阿部 なるほど……。生成の品質が高まるにつれ、我々の仕事にも影響が及んでくるでしょうね。

v0がWeb制作業界にもたらす衝撃

小島 昔から、WordPressを使ったサイトを提案すると、クライアントから「WordPressって、勉強すれば自分たちでもつくれますよね」みたいなことを言われることがありましたよね。

阿部 あります、あります(笑)。

小島 「勉強するの大変ですけどやるんですか?」と頭の中でつぶやきながら、「できますね」って伝えるんですけど(笑)、実際のところWordPressを使った制作は大変ですし、結果的に仕事は受けることになります。ところがv0のような生成AIが使われるようになると、その「大変だから」という部分が、なくなってしまいます。

阿部 僕がこれを見て気になったのは、近年、大企業を中心にWeb制作を内部のデザインチームで行う、いわゆる「内製化」が進んでいますが、その流れを、こうした生成AIが加速させるんじゃないかということです。そうなると、例えばプランの構築はコンサルティング会社や広告代理店がサポートして、制作は内部のデザインチームがAIを活用して行う、みたいなことになるかもしれません。

小島 10年ほど前から、コンサル会社や代理店が制作会社を傘下に入れる動きが盛んになっていますが、企業がそれを始めるかもしれないと。

阿部 大事なのはその時どうするか、ですよね。今後、生成AIでWebサイトをつくればいいと考える人が増えてくる中で、プロとして、どんな価値を提供できるのかが問われます。

AIに代替されない価値を見出す

小島 阿部さんは、その時、どんな価値を提供していこうと思いますか?

阿部 すぐに答えを出すのは難しいですが……デザインに力を入れてきた制作会社としては、その“質と美しさ”を追い求めながら、「ビジネスをどう支援するか」という点を大事にしていこうと考えると思います。

小島 neccoさんらしい回答だなあ。

阿部 そのうえで、お客さまと一緒に事業成果を出すことを追求していきたいですね。

小島 今の話を聞いて、思い浮かんだのが「XG」のことなんです。

阿部 ファンクラブに入ってます!

小島 マジですか!(笑)。最近、家族がファンクラブに入ったので影響を受けているんです。ご存知ない方に説明をすると、XGは主に韓国で活動する日本人のガールズグループなんですけど、音楽だけじゃなく、ビジュアルのクオリティも驚くほどに高い。阿部さんの言う、デザインの美しさとビジネスが両立しているひとつの例だと感じます。

阿部 音楽の話になったから、それに乗ると、楽曲提供の主軸は配信に移りましたが、近年、レコードが持つモノとしての価値が再評価されていますよね。「レコードで発売する」ということがひとつの手段になっています。

小島 XGもレコードをリリースしていますしね。

阿部 そこにヒントがある気がしますよね。では、小島さんはどうしますか?

小島 僕らのように技術に力を入れてきた会社からすると、これからは「AIがコードを書く」ということを念頭に考えていく必要があると思っています。そうなると、次世代の制作者の仕事の軸は……どんな技術を使えばいいのか、それらをどうつなげていくかを考えることになっていくのかなと。阿部さんがレコードの例えを出したのでそれに沿うなら、技術者はだんだんと「DJ」みたいな存在になっていくのではないかと。

阿部 体験設計に合わせて、さらにマーケットのニーズや時代の空気感を考えながら技術と技術をつなぐ人になる、と。

小島 ええ。それともうひとつの大きな役割が生成AIを使いこなすことでしょうね。生成AIの精度を高めるために、必要な素材を用意したり、チューニングをする仕事です。

阿部 小島さんは、CMS「Orizm」をつくっていますが、そこには、今お話されたような思想が織り込まれているんですか?

小島 今後は一人ひとりにあったWebサイトを、パーソナライズして提供するといったニーズが出てくるでしょう。そこで大きな役割を果たすのがAIであることは間違いありません。当然、組み込んでいくことになると思っています。

阿部 ここまでの話で、もうひとつ強く感じたのが、これからの制作会社は自分たちの価値をより強く発信していく必要があるということなんです。

小島 たしかに。AIで代替できないことをやっているぞ、ということを知らしめていかないと、結局は埋もれてしまいますもんね……あ、そろそろ時間がきたようです。阿部さん、今日は有益なお話、ありがとうございました。

阿部 今度XGのコンサートに一緒にいきましょう。チケットが取れたらですけど(笑)。

小島 ぜひ!

.png)

Text:小泉森弥 Photo:山田秀隆

※本記事はちょっと株式会社とのタイアップです。『Web Designing 2025年4月号』に掲載されている記事を、一部編集・再構成した上で転載しています。