若手Webディレクターに“現場のリアル”を提供!「ルーキーズキャンプ」で学ぶWebディレクターの実践力とは?

Web Designingが主催する「ルーキーズキャンプ」では、「Webデザイナー養成講座」だけでなく、Webディレクター向けのプログラムも展開しています。本講座を担当する講師の1人である江辺和彰さんに、現場の実践力を養えるカリキュラムの中身について詳しく話をうかがいました。

答えてくれた人

江辺 和彰さん

株式会社コンセントでディレクター/プロジェクトマネージャーとして、大規模サイト構築など多くのプロジェクトに従事。現在は活動の幅を広げ、複数企業に所属しながらプロジェクト立ち上げ支援や、人材教育、オリジナルクラフトビール開発などを行う。

実践的なディレクション力を養う

経験が乏しい若手にさまざまな実践を促す

本講座の受講生の中には、一度も現場でディレクションをしたことがない、という人が多いと思います。私たちはルーキーズキャンプの講座を通じて、受講生がWebディレクターとして一人前になる自信やきっかけをつかむ場を提供しようと考えています。

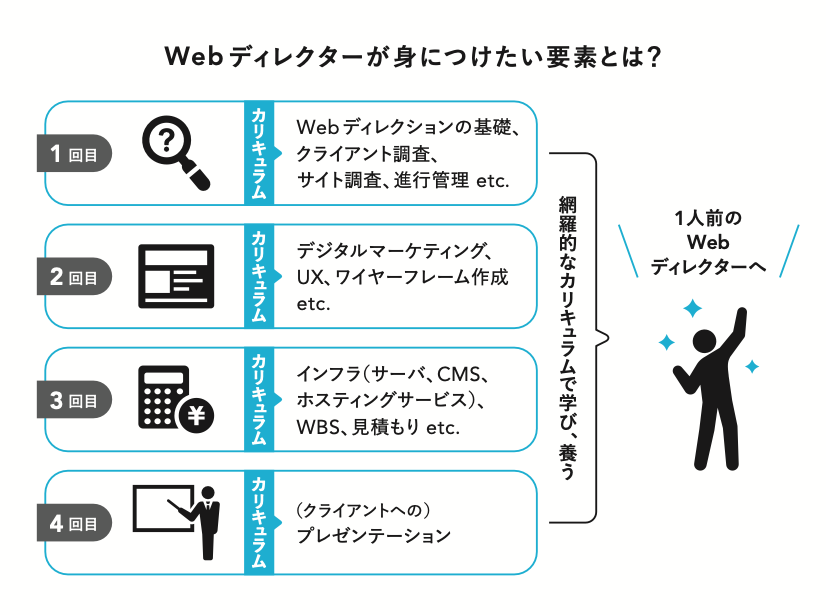

Webディレクションで求められることは多岐に渡るため、未経験者が即現場で実践できるものではありません。そこで、4日間を通じてWebディレクターがどういう役割を担う存在であるか、網羅的に学べるカリキュラムを用意しています(図01)。未経験者や経験が少ない人に共通する悩ましい課題とは、「Webディレクションとは何をすべきで、何を求められているのか」がわからないこと。本講座が網羅性に徹しているのは、ひと通りのことを知って、やるべきことをきっちりと掴んでほしいからです。

もう1つ課題を挙げると、ディレクションにまつわるさまざまな行為は、いずれも重要なタスクです。いざ現場となると、未経験者が任せてもらえるものではありません。Webディレクションもまた、“習うより慣れる”べき業務なのです。Webディレクションは現場で実践してこそ鍛錬されるスキルなので、本講座では座学の時間も設けつつ、実務を想定した実践の時間をたっぷり確保しています。自社の実務だと経験が積みづらい、という組織に最適ですし、一度でも網羅的に経験できると、「講座のあの場面で、こういうことをした」と思い出せたり、講座での経験を現場に応用して対処できたりするはずです。

例えば、楽器を上手に奏でたいと思い、本を読んでいくら楽器に詳しくなっても、それだけでは上手に演奏することは難しいかと思います。少しずつ触り、実際に奏でることで初めて理解できることがあります。座学や人の話を聞くだけでは限界があるので、本講座が用意した実践の場で打破して、経験を血肉化してください。

4回を通じてディレクションの必要事項を網羅したカリキュラム

では、4日間の講座内容を詳しく紐解いていきましょう。講座は全4回構成。約1カ月でWebディレクターに関する必要事項を網羅し、実践経験が積み重ねられるような内容を用意しています。

本講座では、皆さんが具体的に考えられるように「既存のWebサイトをリニューアルしたい」という依頼があった想定で、実際にWebディレクターが企画書をつくり、クライアントに納得してもらうために必要なスキルを身につけ、実務が行えるようになるところまでを目指します。

1回目は、Webディレクションの基礎と進行管理について学びます。リニューアル対象のWebサイトをどう調査し、評価していくのかについて、ディレクターがやるべき基本事項を徹底的に解明します。

2回目は、デジタルマーケティングとUXについてです。Webサイトとは、サイト単体で考えず、マーケティング施策の一環で公開されるもの。Webサイトを取り巻く状況(各種SNS対応、メーリングリスト、採用ツールなど)や、各媒体を横断したユーザー体験の重要性と、UXデザインを学びます。トップページをはじめ、主要ページのワイヤーフレーム制作も行う予定です。

3回目はサーバやCMSなど、インフラに関する基礎知識を押さえます。CMSによるWebサイト案件はメジャーな要望の1つですが、諸条件にあったCMSの選び方など、運用や保守、予算などの観点から考慮すべきことを整理します。スケジュールや見積もりについても、同等に学びます。演習の時間では、実際にWBSや見積もりを作成してもらう予定です。

4回目は、最終プレゼンテーションです。過去3回で学び、体得したスキルを活かしながら、リニューアル案件の企画内容を、サイトの目的からターゲット、戦略の説明とともにワイヤーフレームやデザイン提案までをプレゼンしてもらいます。

現場を意識した「実践力」を鍛える場

実務でたびたび問われる現場の「判断力」を磨く

本講座のカリキュラムを見てもわかるとおり、Webディレクションは単なる進行管理ではありません。それにもかかわらず、実務経験を積めずに悩んでいる方の中には、クライアントの指示に従うだけの姿勢に陥ってしまうケースが見受けられます。たしかに、経験が浅く自信がないままクライアントと向き合えば、そうした対応になってしまうのも無理はありません。しかし、ディレクションに必要な知識や視点を体系的に学び、実践を通じて経験を積んでいけば、そうした不安も徐々に解消されていくはずです。

Webディレクターとは、伝書鳩のような仲介役ではなく、旗振り役としてチームを先導する立場であるべきです。一方で、会社によっては「プロジェクトマネージャー」としての役割を求められるかもしれません。

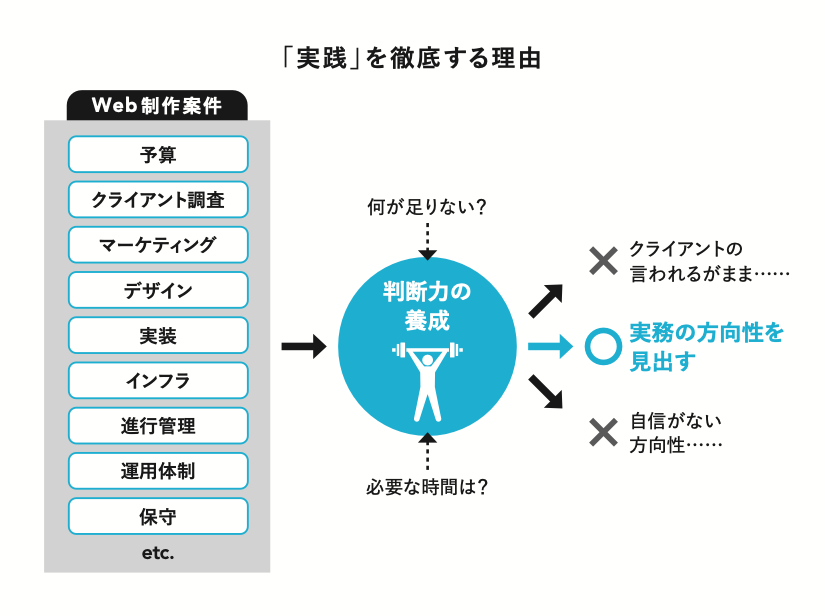

Webディレクターには、進行管理やプロジェクトマネジメントといった役割が求められるのはもちろんですが、それだけにとどまらず、実務的な側面でも高いスキルが求められると私は考えています。本講座で多岐にわたるカリキュラムを用意しているのも、そのためです(図02)。だからこそ、デザインや実装はもちろん、インフラや保守についても理解しておいてほしい。知識だけでなく実務の経験も含めて、ディレクターとして必要な要素です。「ディレクション=制作するWebサイトに方向性を与えること」だと捉えておくとよいでしょう。

つまり、本講座を通して身につけてほしいのは、制作をともにするデザイナーやエンジニアたちと協力して、クライアントとも一丸となりながらプロジェクトを推進するための判断力です。講座内の実践のほとんどが、これらの判断力を養成することに紐づいています。自信が得られると、現場に余裕を持って臨めるので、クライアントが抱える背景を考えたり、もう少し踏み込んだことに気を配れるようにもなるでしょう。

対面型研修だから可能な工夫を凝らした実践形式

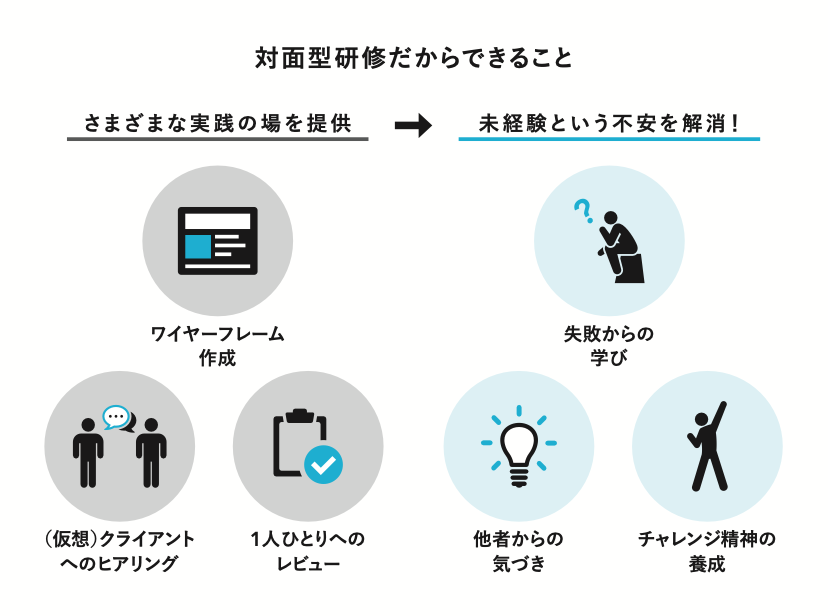

オンラインの研修メニューが豊富に用意されている昨今、ルーキーズキャンプはリアルだからこそ体験できる対面型を採用。頭を使い、手を動かすワーク(実践)の時間を重視しています。カリキュラムで用意している実践現場の中身を、もう少し具体的に見ておきましょう(図03)。

例えばワイヤーフレーム作成(2回目)では、紙やハサミを用意してアナログでつくってもらう予定です。本来は「Figma」のようなデザインツールを用いるところですが、パソコンのツールによる作業では得られない気づきや刺激を得られるのではないかと考えています。

そうして出来上がった各受講生の自作フレームワークを教室の壁に張り出し、自分と他者との差分を俯瞰して比較する時間を設けるつもりです。自分と似たような経験値を持つ他者の取り組みを間近で見られると、より多くの気づきや示唆が得られるのではないかと期待しています。

一人ひとりが取り組んだ内容は講師が直接、その場で助言を伝えたり、意見を述べたり、レビューを行ったりします。本講座は複数人が参加するものですが、個別指導塾のようなきめの細かい対応を心がけるつもりです。実際の制作現場では慌ただしさが先立ち、教えたい側も教わりたい側も遠慮が出てしまうもの。ちょっとした疑問を気軽に、その場ですぐさま講師陣に問い合わせできる体制こそ、ルーキーズキャンプの強みの1つです。

また、クライアントへのヒアリング(初回)では、リアルなクライアント役を用意して、なるべく本番のビジネス案件を手がけているような状況もつくりたいと思っています。もしかしたら、嫌なクライアントが相手となるかもしれません(笑)。このように実務を想定した臨場感を味わえる場にもしたいと思っているので、自分だけでなく、他者の対応を見て学べることが、きっとたくさんあるはずです。

失敗が許される貴重な実践の機会

AIには代替しがたいヒューマンスキルを磨く場に!

繰り返しますが、Webディレクションを体得するのに、実践に勝るものはありません。これはディレクターに限らず、仕事全般に通じることですが、「Webディレクターだから、こうするべき」という決まった正解があるわけではなく、案件ごとで現場での対応は異なります。その都度、関係者との合意形成や状況把握など、求められることが変わってくるのです。こうした状況に柔軟に対応するには、実践で場数を経験するしかありません。

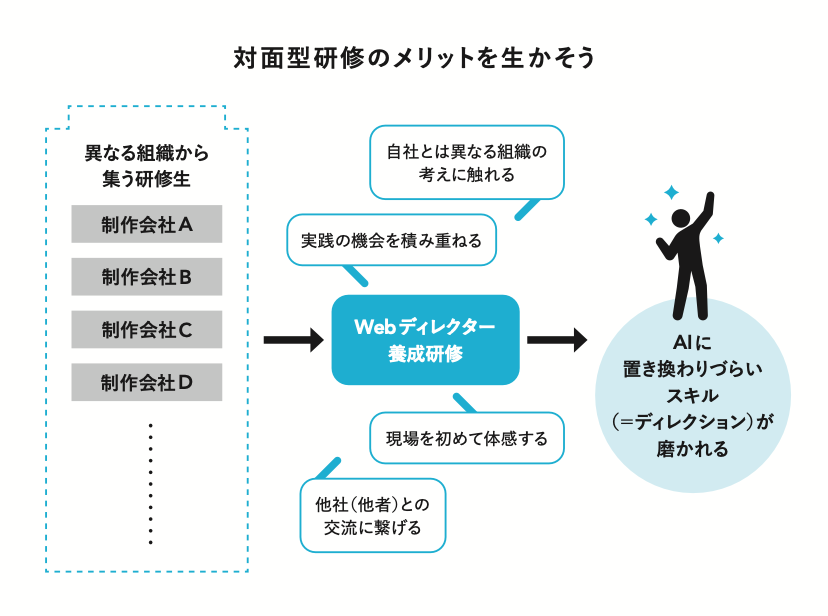

本講座は、所属の異なる皆さんが集う場でもあります。他社の、自分と異なる所属先、立場の人が考えるディレクター像に直接触れるよい機会にもなるでしょう。「実務に強い会社」「企画や営業に強い会社」など、それぞれの会社が持つ特徴やカルチャーによっても、求められるディレクター像は異なります。ルーキーズキャンプは、そうした違いに触れることができる貴重な場にもなるでしょう。

また、自社の不得意な分野のインプットを促す場にもなりえます。例えば、自社の環境では提供が難しいナレッジをインプットする場としても活用できるはずです。また、この講座で一緒になった人たちとは、コミュニティのような形で横のつながりを大切にしましょう。そのときは、ぜひ私ら講師陣も加えてほしいところです(笑)。

書籍や雑誌にはあまり書かれない現場ならではの経験談や裏話も、対面形式の講座だからこそ伝えられることがあると思います。皆さんの前だから話せる現場のノウハウを、ぜひ積極的に紹介していきたいです。

AI活用が叫ばれる時代となりましたが、Web制作現場も例外ではありません。一方で、Webディレクションの分野はAIに取って代わりづらい“ヒューマンスキル”を求められる側面がまだまだ多分にあります。裁量を求められる立場だからこそ、ディレクションに必要なスキルと実践経験を、本講座で身につけてほしいです。

|お問い合わせ・お申し込み受付中|

ディレクター/プロジェクトマネージャー・江辺和彰さんからスキルを学べる!

現場で役立つ“実践力”を身につけよう

ルーキーズキャンプ「Webディレクター養成研修」について

https://rookiescamp.book.mynavi.jp/web_director01/

Text:遠藤義浩

※本記事は『Web Designing 2025年6月号』の掲載記事を一部引用・再編集しています。