UI/UXの要望に応えるプロダクト開発の勘所(2)

クライアント向けのプロダクトでは、継続的な改善と、市場のニーズに応えた機能追加が不可欠です。先進的なSaaS型ヘッドレスCMS「NILTO」の開発者にクライアント・ユーザーからのリクエストに向き合うために必要な“問いの立て方”について話を伺いました(前後編の後編)。

教えてくれたのは…

西田 剛さん

フェンリル株式会社・CMS部 部長

自社コーポレートサイトの運用で顕在化していたUI/UXの課題を解決したいという思いでNILTO事業を立ち上げる。現在はNILTOの事業責任者兼プロダクトマネージャーとしての役割を担っている。

三由 京平さん

フェンリル株式会社・CMS部 エンジニア

フルスタックエンジニアとしてシステム開発全般に携わり、デザイナーや営業担当者との意見調整や、クライアントに所属するエンジニアの要望を反映した仕様調整、機能開発などに従事している。

市場の変化に対応できる、柔軟性の高いUI/UXを目指す

柔軟なUI/UXは

すべてのユーザーを助ける

Web制作に限った話ではありませんが、UI/UXには普遍的な“正解”というものはなく、世の中の変化、市場のトレンド、企業における変化、ユーザーのニーズなど、さまざまな要因によって最適解が変わってきます。その中で、不特定多数のクライアント向けに提供されているUI/UXをどう改善していくのかを決めるのは、非常に困難なミッションと言えます。

「先ほども話しましたが、クライアントは自身のユースケースや課題に合わせた改善リクエストを出してきます。しかし、我々はさまざまな使い方を想定しながらUIを設計していく必要があります。なので、多様なユースケースに対応できるように最適化した、柔軟性の高いUIを提供するように心がけています。

クライアントによっては追加・改善した機能を不要と感じるケースもあると思いますが、自身のビジネスを推進していく中で、使い方が変わったり、必要なものが変わってくることもあるはずです。その意味では、特定のユースケースにフォーカスせず、幅広いニーズに対応できる柔軟なUI/UXを提供することのメリットは大きいと考えており、クライアントに問いを立てる際には、こうしたメリットもしっかりと伝えるようにしています。

柔軟性に欠けるプロダクトの場合、使い方が変わると別のプロダクトに乗り換える必要が出てくるため、想定外のコストがかかってしまう可能性があります。これを避けるためにも、柔軟性の高さを重視して改善を続けているNILTOの優位性をしっかりと説明していくことが肝要と考えています」(西田さん)

真意を引き出す“問い”を立て

求められているUI/UXを実現する

実際、クライアントのリクエストに応じて改善されたNILTOのUI/UXは、他のクライアントにも多くのメリットを与えています。西田さんはその一例として、サブスペース機能が、想定していない領域に価値を提供した事例をあげます。

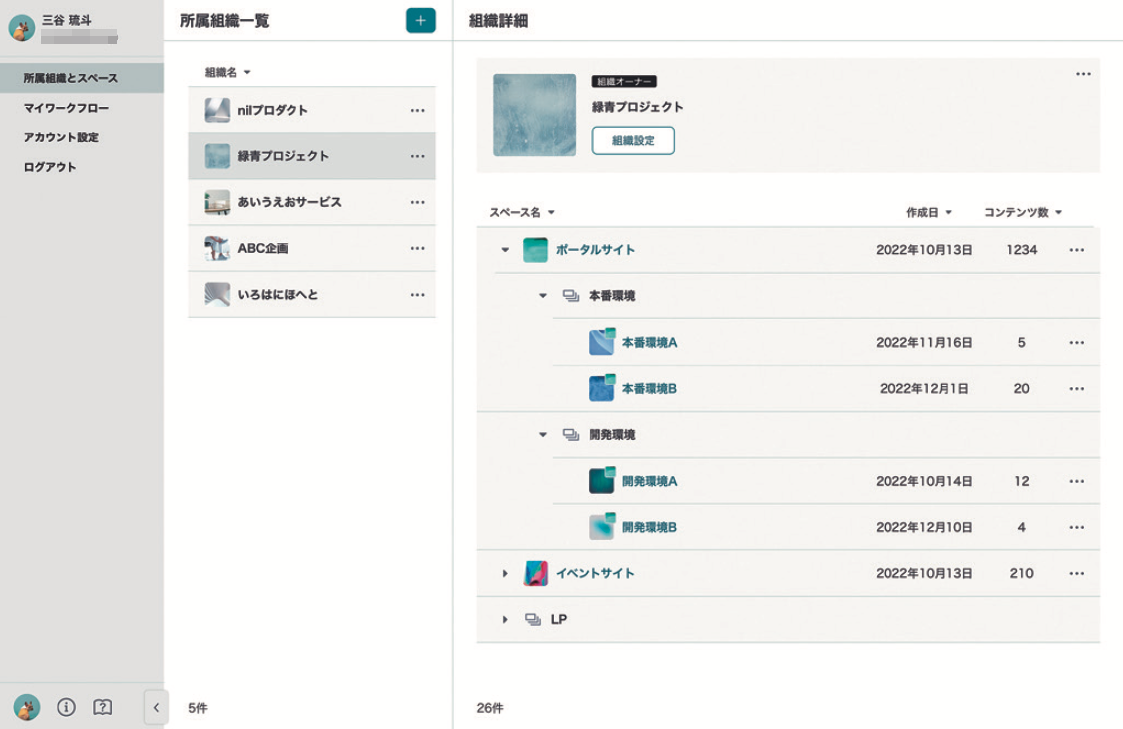

「NILTOには、多店舗展開しているようなクライアント向けに、店舗ごとのWebサイトを効率的に運用できるサブスペースという機能が実装されています。ある時、クライアントから、店舗ごとに分離したWebサイトの運用ではなく、1つのサイトで本番環境とテスト環境を分離するような使い方をしたいというリクエストがありました。我々としてはまったく想定外の使い方だったのですが、その意図を聞いて、確かに理に適った、価値のある使い方だと感じました。

そこで、さらに問いを重ねてサブスペース間で選択したコンテンツを移行する機能の実装を決定。他のクライアントからも『私たちも使いたかった機能です』と評価をいただいており、プロダクトの価値を高められる機能拡張と感じています」(西田さん)

三由さんは、導入企業のエンジニアとやり取りを重ねる中で、運用現場が使いやすいプロダクトに改善していく必要性を感じたと話します。

「バックエンド機能に特化したヘッドレスCMSの特性上、ある程度リテラシーが高いユーザーを想定してつくり込んでいましたが、実際に導入されたクライアントからは、誰でも混乱せずに使えるようにしてほしいというリクエストをいただき、認識を改めました。現在は、より現場に寄り添うプロダクトにするため、仕様の調整などを進めているところです。UI/UXも含めて、何かを操作した結果が直感的に理解できる、安心して使えるプロダクトにすることを心がけています」(三由さん)

西田さんは、Web制作におけるUI/UXの課題を解決するための“問いの立て方”に悩んでいる人に向けて、次のようなメッセージを送ります。

「繰り返しになりますが、ユーザーの真意を引き出すことが大切だと思います。いただいたリクエストや相談から推測し、問いかけて確かめるというプロセスを意識すれば、求められているUI/UXを実現できるのではないでしょうか」(西田さん)

Text:朝岳健二

※本記事は、「Web Designing 2024年10月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。