子どもの言語獲得研究に学ぶ! 言語を理解し発話するプロセスとメカニズム(2)

大人になると、誰もが当たり前に言語を話したり書いたりしています。しかし、そもそも私たちは言葉の意味や文法をどのような過程・方法で理解していったのでしょうか。子どもの言語獲得などを研究するNTTコミュニケーション科学基礎研究所の小林哲生さんに、言語化を紐解くヒントとして、そのプロセスとメカニズムをうかがいました(前後編の後編)。

教えてくれたのは…

小林 哲生さん

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 部長(上席特別研究員)。名古屋大学大学院 情報学研究科 心理・認知科学専攻 客員教授。子どもの言語獲得メカニズムや認知発達などを研究する。絵本の監修も手掛け、主婦の友社から発売中の「あかちゃんごおしゃべりえほん」シリーズは累積発行部数60万部を突破。オンラインでカスタム絵本を注文できる『パーソナルちいくえほん』は、絵本ナビで「子育てベストアイテム大賞」に選ばれた。

https://www.rd.ntt/cs/

3. 違う背景における言語感覚・語彙の共通性や差異

音の響きと言葉の意味の関係性

抽象的な言葉ほど習得が難しいと考えたとき、「雨がザーザー降る」「気持ちがモヤモヤする」といったオノマトペ(擬音語や擬態語)の習得はどうなるのでしょうか。

言語学では、言語の意味とそれを示す音声の間には必然的な結びつきが存在しないと考えてきました。しかしオノマトペは、音そのものを表現することができます。例えば「壁をトントン叩いた」と「壁をドンドン叩いた」では、後者の方が強く叩いていることがイメージできるでしょう。また、「頭がズキズキする」「しもやけがジンジンする」といったオノマトペは、身体性を伴う言葉だと言えます。こうしたオノマトペを用いることで、臨場感や感情の強弱を表現することができます。

オノマトペは、非常に幼い時期から直感的に理解可能なものから、日本語という言語環境の中で感覚的に学んでいくものまでさまざまですが、大人になってから日本語を学び始めた外国人にとって理解するのが一番難しい言葉だとも言われています。私たち日本人にとってもオノマトペは感覚的なものなので、意味を説明するのは難しいのではないでしょうか。

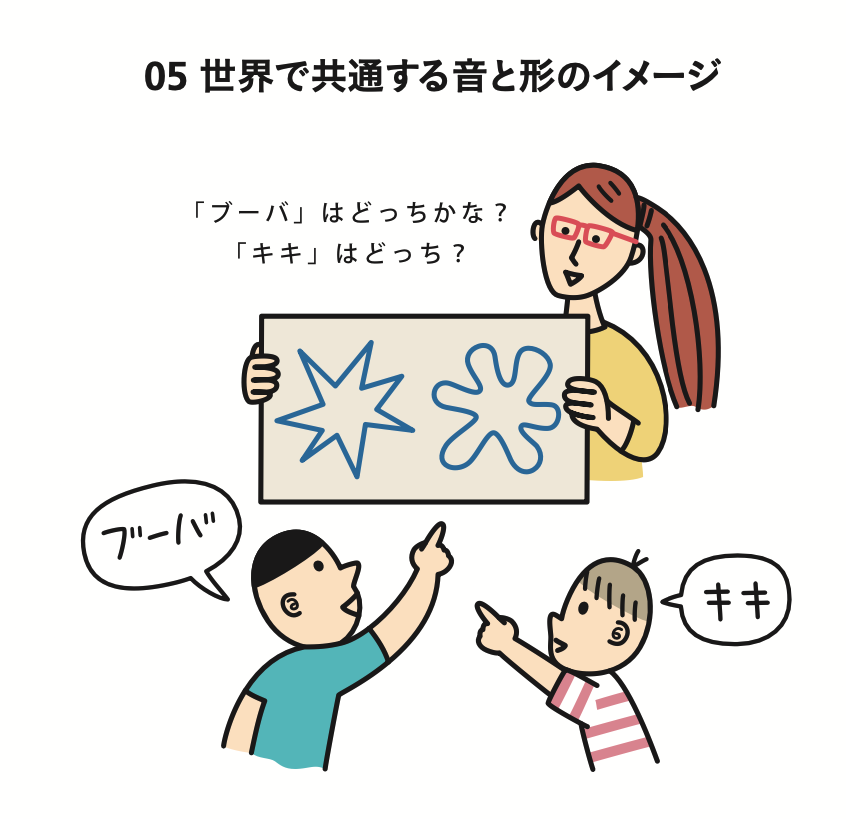

関連した興味深い現象として、「ブーバ/キキ効果」というものがあります。これは、曲線で構成された図形と角が鋭角で直線的な図形を見せて「どちらがブーバだと思う?」「どちらがキキだと思う?」と聞く調査をすると、世界共通でほとんどの人が曲線で構成された方をブーバ、角が鋭角で直線的な方をキキと答えるという実験です。音の響きや発音するときの口の動きといった身体的な感覚によって、共通のイメージを持つのだろうと考えられています。

時代や国で変わる語彙

人は何歳になっても新しい言葉を学び続け、語彙を増やしていきます。私たちはWebサイトで「語彙数推定テス

ト(※1)」という、いくつかの単語に対して知っているか知らないかを集計し、そこから全体の語彙数を推測するという調査を行っています。

そのデータによると、中学生が2万~5万7,000語、高校生が3万2,000~6万1,000語、18歳〜20代が4万3,000~7万4,000語、30代が5万8,000~8万4,000語、40代が6万6,000~9万1,000語…といったように、年齢が上がるにつれて語彙数は増えることがわかりました。

また、単語に対する親密度は、時代によって変化していきます。成人を対象に平成に行った調査と令和に行った調査を比較したところ、「プリンスメロン」「ミリバール」「純毛」「キーパンチャー」「特写」「コレクトコール」といった単語親密度は、平成に比べて低下していました。

一方、「アナフィラキシー」「デング熱」「マニフェスト」「オノマトペ」「付箋」「熱中症」の親密度は上昇しています。「ごぼう」「クレヨン」「写る」「地下鉄」「幸運」「泳ぐ」の親密度は、平成と令和でほぼ変化がありませんでした。同じ日本で暮らす人であっても、世代やその時代に使われる頻度、文化やサービスの変化などによって、語彙に対する親密度が変わってきます。

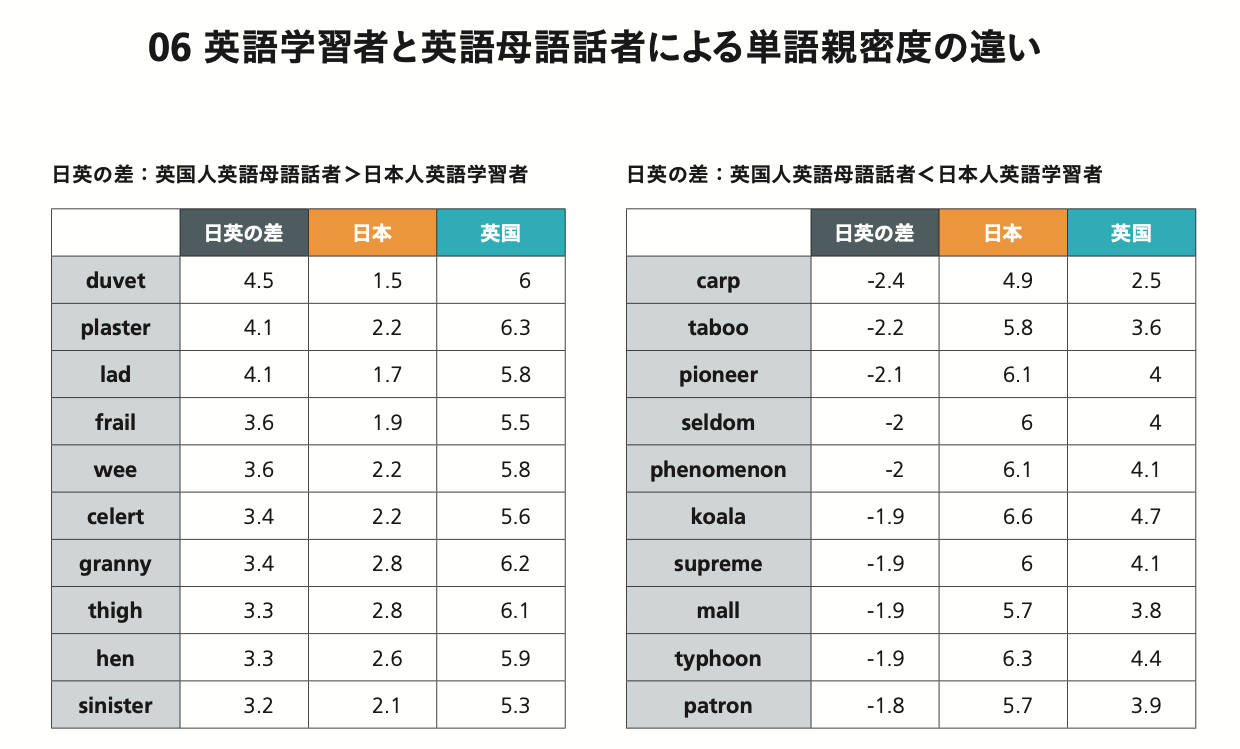

また、英国人英語母語話者と日本人英語学習者で知っている・意味がわかっている単語を7段階で評価するテストも行っています。そこから、英国人英語母語話者と日本人英語学習者で親密度の差が大きい単語上位10語を出しています。

左の図に意味を知っている単語はあるでしょうか? これらは英国では子どもでも当たり前によく使われていますが、あまり日本人英語学習者には馴染みのない単語になります。一方右の図は、日本人英語学習者にはよく知られているけれど、英国人英語母語話者にはあまり知られていない単語です。タブーやパイオニア、パトロンなど、日本では英語学習者でなくても外来語としてよく使っているような単語が、意外にも英国ではあまり知られていなかったことがわかりました。英語という同じ言語に対しても、国が違うと語彙の馴染み深さが変わってくるようです。

(※1)https://www.kecl.ntt.co.jp/icl/lirg/resources/goitokusei/vocabulary_test/php/score_result.php

(前編はこちら)

Text:平田順子 Illustration:高橋美紀

※本記事は、「Web Designing 2024年6月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。

※本記事でご紹介している研究データは、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の提供によるものです