いますぐ実践できる!「商品の魅力を引き出す」ためのスマホ写真の心得と撮影の基本

ここのところ、“仕事として”のスマホ撮影に戸惑う…、なんて声をよく耳にします。そこで今回は、企業向けのカメラ研修を数多く実施している矢島直美さんに、すぐに役立つスマホの撮影術を伺いました。

教えてくれたのは…

矢島 直美さん

雑誌『カメラ日和』の編集長を経て2015年に独立。現在、企業広告等の企画・撮影を手がけるほか、写真教室「たのしいカメラ学校」を主宰。一般・企業向けのカメラ研修の講師を務める。著書に『カメラ1年生 たのしいカメラ学校の教科書 iPhone・スマホ写真編』、『すみません 素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか? できればスマホで』(いずれもインプレス)など多数。2025年に新刊発売予定。

“手軽”なはずの撮影に潜む社員たちの苦労とは…?

皆さんは、“仕事で”スマートフォン(以下、スマホ)を使った写真撮影をしたことはありますか? 実は今、一般企業の社員が業務としてスマホの写真撮影をする機会が急増しています。Webサイトの商品紹介ページやカタログに載せるようなメインの写真はプロのカメラマンに依頼して撮影する一方で、SNSなどに投稿する写真の一部を社員も担当するということが当たり前になってきているからです。その背景には、撮影にかかる経費を少しでも抑えたい…という懐事情もあるようです。

スマホで撮影した写真をそのまま投稿できるSNSは、「手軽」というイメージがありますが、写真1枚がユーザーに与える影響は大きく、仕事となると決して手は抜けません。撮影だけでなく、撮影小道具を用意するといったスタイリングなどもこなし、投稿時には記事の執筆までしなくてはならないSNS担当者もいます。

PRの機会が増えたことをよろこばしいと考える一方で、SNSの投稿にプレッシャーを感じている人は少なくないのではないでしょうか。

でも、大丈夫。撮影までにやるべきことを洗い出し、一つずつ取り組んでいけば、必ずユーザーの心を打つ写真が撮れるようになります。

SNSの運用を任された皆さんは、被写体となる商品やサービスに対する愛情と知識を誰よりももっているはず。それを強みに、素敵な写真をたくさん撮っていきましょう!

商品の魅力を研究し基本の撮影テクニックを実践

私はこれまで企業向けの撮影研修を多く実施してきましたが、よい写真を撮ろうと試行錯誤しているものの、思うような写真が撮れずに苦戦している受講生にたくさん出会ってきました。そして、受講生が陥りがちな失敗パターンが3つあることに気がついたのです。

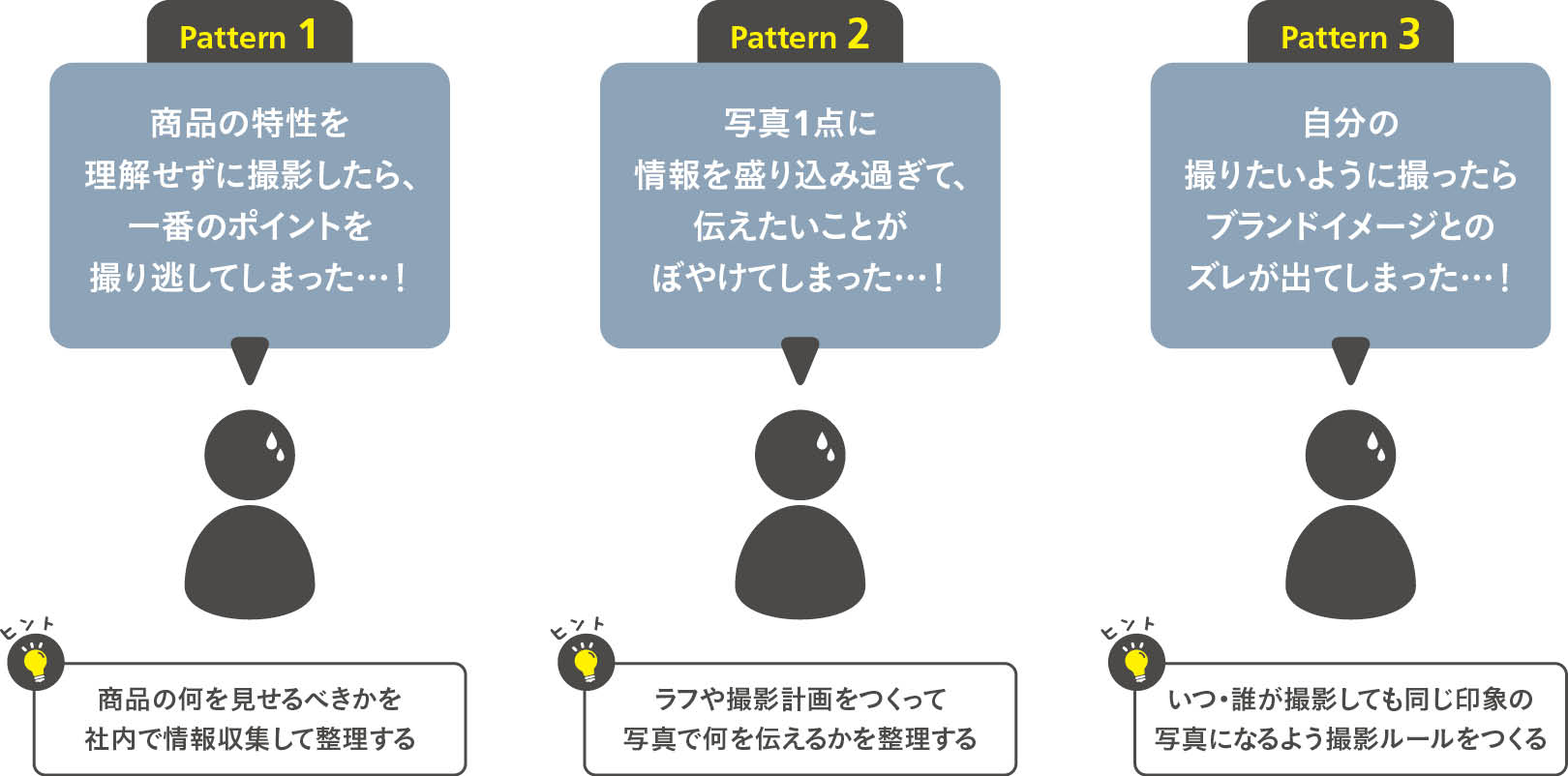

1つ目は、「商品の特性を理解せずに撮影して一番の魅力(=売り)を撮り逃してしまう」というもの。2つ目は、「写真1点に情報を盛り込み過ぎて、伝えたいことがぼやけてしまう」、3つ目は「自分の撮りたいように撮ったらブランドイメージとのズレが出てしまった」というものです。

スマホ撮影でありがちな失敗3パターン

撮影に取り掛かる前にしっかりと準備をして、ファンをたくさん獲得する魅力的な写真を撮りましょう!

反響のよい写真を撮影しようとスマホのカメラ機能をさまざまに駆使している人は多いかと思います。加えて、仕事でスマホ撮影をする皆さんには、撮影までに十分な準備をすることと、撮影時はセオリーをしっかりと押さえて撮ることをお勧めしています。

それではさっそく、1つ目の「商品の特性を理解せずに撮影して一番の魅力(=売り)を撮り逃してしまう」という失敗パターンを見てみましょう。

たとえば、新商品のバッグをSNSで紹介する際、皆さんはどんなふうに写真を撮りますか? 新商品のバッグの売りは外側についたポケットだとします。この失敗パターンは、見え方のカッコ良さを優先してポケットが目立たない写真をSNSに投稿してしまった…というケースです。この写真を見たユーザーは、新商品の売りを認識できず、残念ながら新商品のPRは失敗と言わざるを得ません。

このような事態を回避するために実践したいのは、「商品の魅力をしっかりと理解・把握すること」と、「商品を正確に写すための基本的なテクニックを押さえること」の2つです。

SNSで紹介する商品やサービスには、競合他社とは異なる魅力が必ずあるはず。商品のことがあまり分かっていなければ、企画や開発の担当者に一度しっかり話を聞いて情報を収集することが大切です。写真で見せるべきポイントを深く理解することで、撮影の仕方が見えてきます。

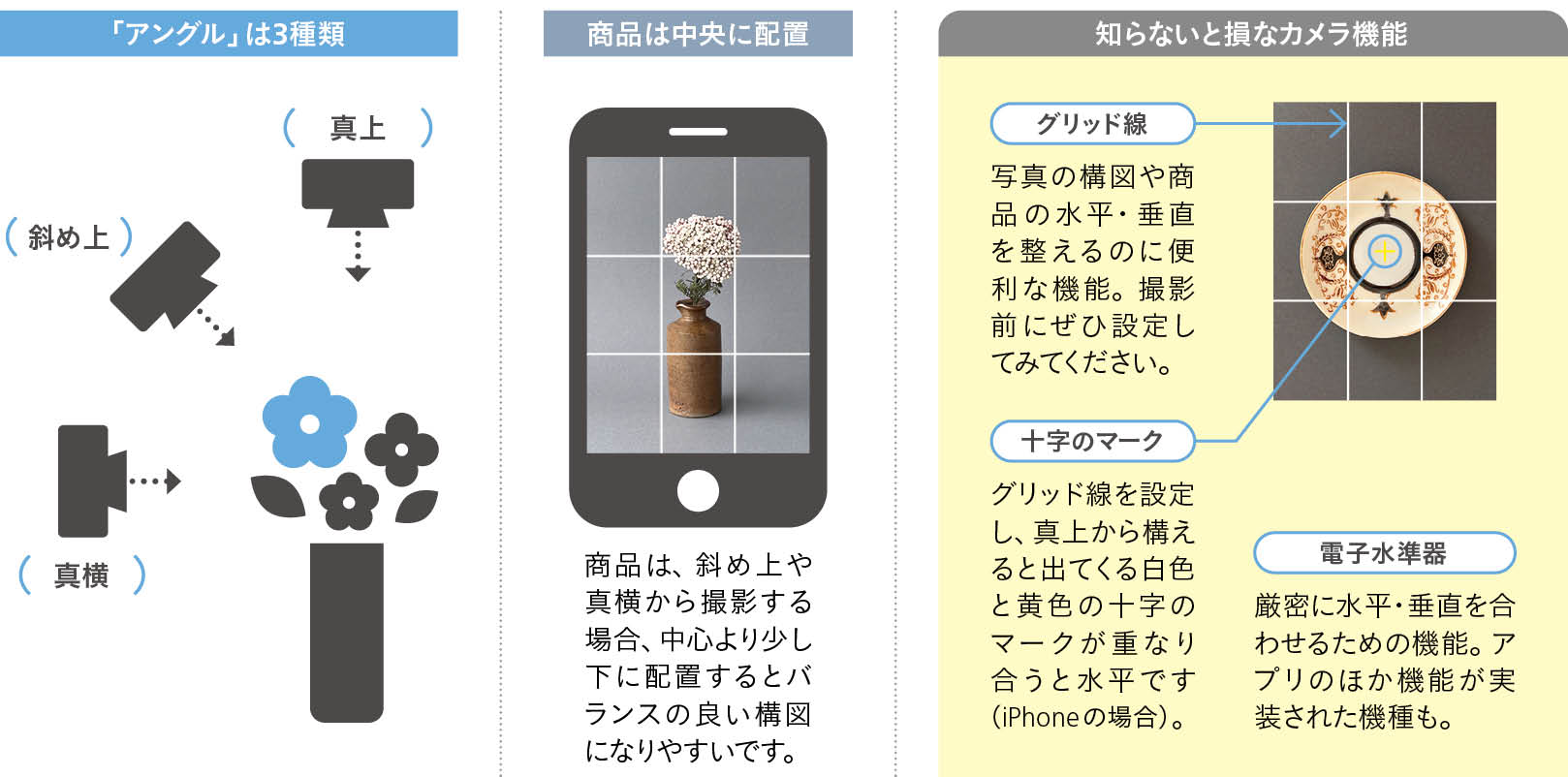

撮るべきポイントが明確になったら、次は、その魅力を正確に写し出すための「光」「背景」「アングル」「構図」を押さえましょう。

「光」は、十分に明るさを確保すること。できるだけ自然光(太陽の光)を活用しましょう。自然光の元で撮影ができると、モノの色味や細部が美しく表現できます。ただし、あまりにも天気が良く直射日光だと、ハイライト部が白飛びして逆にディテールを損なう可能性が出てきます。室内の場合は窓に白い薄い布やトレーシングペーパーを貼るなどして光を拡散させるとよいでしょう。背景は余計なものが入らないようシンプルに。

「構図」に難しさを感じる人は多いと思いますが、商品を最も目立たせるには商品を画面の中央に置くことです。構図を決めるのに便利なカメラの機能がグリッド線。グリッド線を目安にしながら水平・垂直を整え、商品を画面の中央へ。斜め上や真横から撮影する場合、中央よりやや少し下に配置するとバランスの良い構図になりやすいです。

「アングル」には、大きく分けて、真上・斜め上・真横があります。立体的な商品は斜め上から撮ります。角度を変えながら形が最もきれいに見えるカメラ位置を探ってみてください。平面的な商品は真上がお勧め。カメラと商品が水平になるよう、iPhoneであれば、真上から構えると出てくる十字のマークを活用しましょう。自分の体やスマホの影が写り込んでしまう場合は、横から入る光で撮影するか、引きで撮影をしてズームで商品に寄ると影が解消されます。

このように、商品の魅力をしっかりと理解・把握し、基本的な撮影のテクニックを実践すれば、会社が売り出したい商品の魅力をお客様に伝える近道となります。

基本の撮り方を押さえるところから始めよう

まずはここでご紹介する基本的な撮り方を使いこなせるようにしましょう

写真の訴求ポイントを整理し余裕のある投稿を目指す

2つ目の失敗パターンは、写真1点に情報を盛り込み過ぎて、「伝えたいことがぼやけてしまう」ことです。これは、たとえば季節限定のフードメニューの紹介をするはずの写真に、別のメニューまで写り込ませてしまう…といったケースです。SNSの写真はスマホで見ることを前提として、小さな写真でも、何を訴求したいのかがパッと見て分かるように撮るのが理想です。

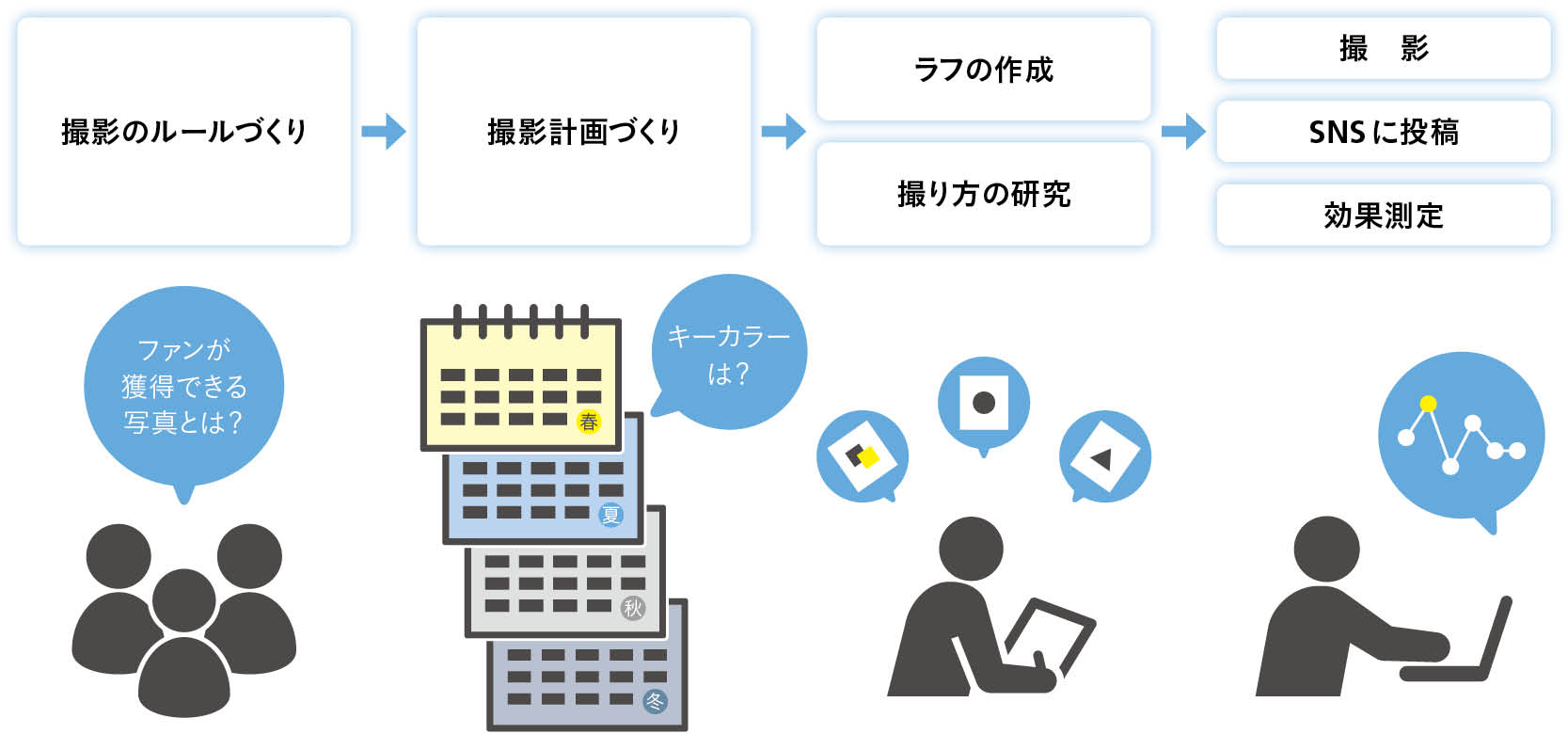

それを叶えるために必要な作業は、「ラフ」をつくることと「撮影計画」を立てることです。

SNSでは、すべての情報を1枚の写真に詰め込む必要はありません。数枚の写真を通じて伝えたい内容を届ければいいのです。ラフ作成の目的は、それぞれの写真で何を訴求するかを絵やテキストで整理すること。1枚目は投稿のメインとなるフードメニューを単体で、2枚目はその料理にグッと寄って、3枚目はシリーズで出ている別のメニューを並べて…といった具合でラフを描いてみると、投稿内容のバランスが客観的に見えるようになってきます。ラフと聞くと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、描き方にルールはありません。撮影者である自分や、チームと共有できればOKです。

年間または季節ごとで撮影計画を立てることもお勧めです。冒頭にも申し上げたように、撮影は時間も労力もかかるため、できるだけ効率よく動けるようスケジューリングしましょう。自ずと撮影するべきカットが見えてきます。

仕事でスマホ撮影をする際は「事前の準備」を大切に

撮影は意外にも時間がかかるものなので、無駄なく動けるようタイムテーブルをつくっておくと安心です

写真の印象を統一しブランドイメージを維持

最後の失敗パターンは「自分の撮りたいように撮ったらブランドイメージとのズレが出てしまった」というもの。

自社やブランドのイメージは理解しているはずなのに、いざ撮影をすると自分好みの仕上がりになってしまいがち…という話はよく聞きます。

たとえば、色数を抑えた写真でカッコよくブランディングしていたはずなのに、自分の好みでカラフルな小物を入れてしまったり、かわいらしい雰囲気の写真に加工してしまったり。あまりに印象の異なる写真を公式アカウントで投稿してしまうと、今までのファンを遠ざける可能性が出てきます。

特に、社内に複数人のカメラマンがいる場合は、仕上がりの印象を統一するのが難しいですよね。そこで、トライしていただきたいのは撮影のルールづくりです。誰が撮影しても写真の印象がバラバラにならないよう、光の加減や背景、小物の使い方などをルール化してしまうのです。

チェーン店であれば、背景に店舗のテーブルや壁を使うことをルールとすれば統一感が出てきます。季節ごとにキーカラーを決めて、撮影時にそのカラーのペーパーを用いることをルールにすれば大きなズレは出てこないはず。できれば、撮影担当者がそれぞれ意見を出し合ってルールづくりができると皆が納得感を持ってSNSの運用に取り組めるでしょう。

写真はトライアンドエラーを繰り返しながら上達していくものですが、何か目標とするような写真を決めておくのも一つの手。目標に向けてどのようなテクニックを身に付けるとよいのかなどを研究していくと、上達スピードも上がります。また、競合他社がどんな写真を撮っているかも研究してみましょう。

そして、投稿をした後は分析ツールなどでユーザーの反応を数値化して、各投稿にどのくらいの反応があったのか、何が効果的だったのかを考察することが大切。投稿と分析の回数を重ねていくうちに、自分たちに何が求められるのかが見えてきます。

SNSは企業やブランドのファンを獲得するための大切なコミュニケーションの場。撮影前後の準備や分析など一つひとつの工程を大切にしながら、会社のPR戦略としてぜひ皆さんで取り組んでみてください。

Text:大野晴香(Playce)

※本記事は「Web Designing 2024年2月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。