《デザイン基礎講座》バランスのよいディレクションとは? “非デザイナーの”ためのデザインオーダー術#1

非デザイナーにとって、デザインのディレクションは荷の重い仕事の一つです。そこで、“デザイナー陣から総スカンを食らった”苦い経験を持つ非デザイナー・ディレクターの失敗談を基に、現役デザイナーの視点を交えて、デザインを「依頼する」正しいディレクションのあり方を考えます。

ディレクターの視点は…

原 明日香さん

アルテバレーノ (株)ディレクター https://artebaleno.co.jp/

デザイナーの視点は…

中路 裕美さん

JIII Design(ジーデザイン) デザイナー https://ny-design.biz/

大事なのはコントロールではなく正しいディレクション

いわゆるデザイン(視覚的デザイン)制作は、それ自体が、イメージという形のないものについて具体的な表現を創出していく難しい仕事です。さらに、デザインを誰かに「つくってもらう」場合、他者であるデザイナーと、言葉や資料等の迂遠な方法で頭の中を伝えあわなければならない、隔靴掻痒たる困難さが追加されます。特に、デザイン経験のないディレクターや発注者、つまり「非デザイナー」にとって、他者にデザインを「オーダーする」ことは、一つの試練となることも多いのではないでしょうか。

私自身、デザイン経験のないまま、ディレクターとして業界に入りました。そしてさまざまな業務の中で最後まで苦戦したのが、やはりデザインのディレクションです。私の場合は、浅い知識でデザインに口出しをしすぎることが多く、デザイナーから『そこまで言うなら自分でやればいい』と怒られてしまったり…。

当時を振り返ると、失敗の要因は、デザインないしデザイナーを『コントロール』しようとしていたことにありました。自分の中でデザインの完成形を想像し、それをデザイナーに『つくらせる』、そのための具体的な指示を出すことがディレクターの仕事だと考えていました。これこそが大きな誤解であり、ディレクターや発注者に必要なのは、コントロール(支配)ではなくディレクション(方向づけ)であると気づいたことが、自分なりのやり方を見つける突破口になりました。

実践的なメソッドはいくつかありますが、その前提として、非デザイナーとしてデザインに関わる際には、正しく「線引き」をする意識を持つことが重要です。

悪戦苦闘の末、私がたどり着いたのは、次の3つの指針です。それは、❶自分はデザイナー“ではない”と自覚すること、❷ディレクター(や発注者)という自身の仕事に専心すること、❸デザインは担当デザイナーを絶対的に信頼して任せることです。自身の仕事がおろそかなのに、他者の仕事に口を挟むようでは、周囲からの信頼は得られません。上手くいかないときは、この3点を軸に自身を省みるようにしています。

修正、修正の最悪手 マイクロ・マネジメントの原因とは?

デザイナーから見て、やりにくいディレクションにはどのようなものがあるのでしょうか。実際に訊いてみました。

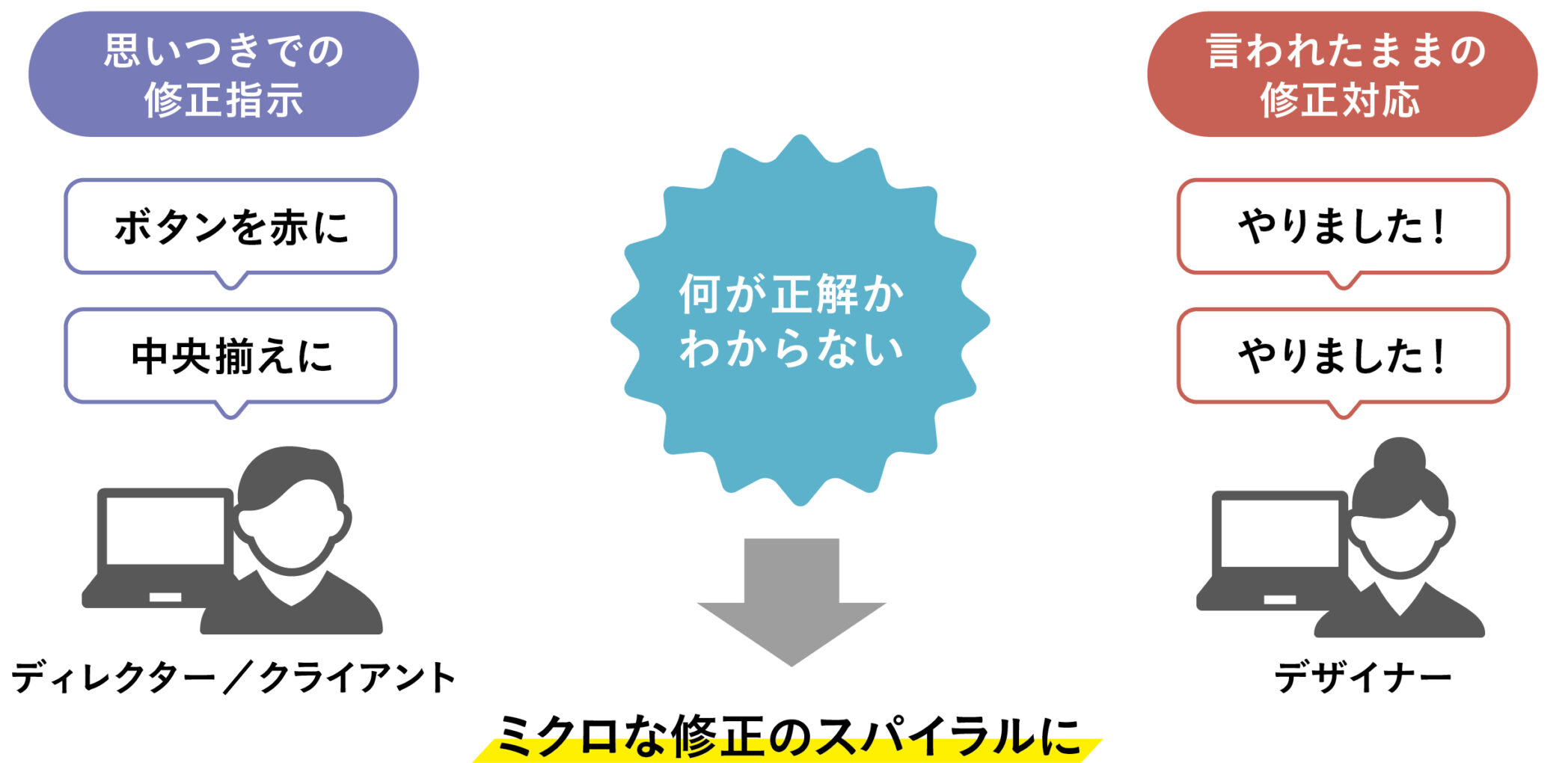

「まず挙げられるのは、具体的すぎる指示です。例えば『ボタンの色を赤に』『文字サイズをあと2px大きく』といったものですね。このように断定的に指示されると、デザイナーとしては他の選択肢を提案する余地がなく、結果、言われたままに修正を繰り返す、“千本ノック”状態に陥りやすいです」(JIII Design デザイナー 中路裕美さん)

こうしたデザインに過度に干渉する「マイクロ・マネジメント」の原因には、つくるべきものの「根本」が関係者間で共有されていない問題があります。

マイクロ・マネジメントに陥るケースでは、ディレクターがクライアントの欲するものを理解できていない、クライアントや制作物のゴールに対する解像度が低いことが多いと、自分自身の経験を振り返って感じます。何をつくればよいかわからないから、デザイナーに丸投げする。結果、クライアントからリジェクトされ、その理由もわからないので、唯々諾々と言われたことをデザイナーに伝える…という悪循環になるわけです。

感覚的な言い方になりますが、クライアントの実像や求めるモノが“腑に落ちる”までは、デザイン工程には入らず、腹をくくってクライアントと議論する覚悟や粘り強さが必要でしょう。

「デザイナーと上手く意思疎通ができない場合も、不足しているのは『根本』部分での擦りあわせであることが多いです。そのためには、ディレクターが具体的な結論を出す前に、担当デザイナーにデザイン案の意図や意見を訊くというワンクッションを挟んで議論につなげるとよいと思います」(中路さん)

同様に、色やフォントに強いこだわりがある発注者も、こうしたマイクロ・マネジメントに陥りがちだと感じます。具体的な指定ではなく、「なぜ」その色やフォントが良いのか、想いや背景を伝えることで、デザイナーの創造力が刺激され、理想を超えたデザインが生まれます。

マイクロ(過干渉)マネジメントの問題

丸投げと自由は違う!バランスのよいディレクションとは

マイクロ・マネジメントとは逆に、デザイナーに丸投げする“雑”なディレクションも失敗の元です。

「例えば、ワイヤーフレームと参考サイトを一つだけ渡されて、あとはデザイナーに任せられるケースがそれに当たります。

ワイヤーフレームの意図、クライアントの要望や考え方、あるいは雰囲気等の背景情報がない状態では、担当デザイナー個人の『好み』でデザインをつくらざるを得なくなります。そうなると、デザイナーの『好み』とクライアントの要望が偶然合致する運頼みの制作になってしまいますし、必然的にマイクロ・マネジメント的な修正の繰り返しに陥るケースも多くなります」(中路さん)

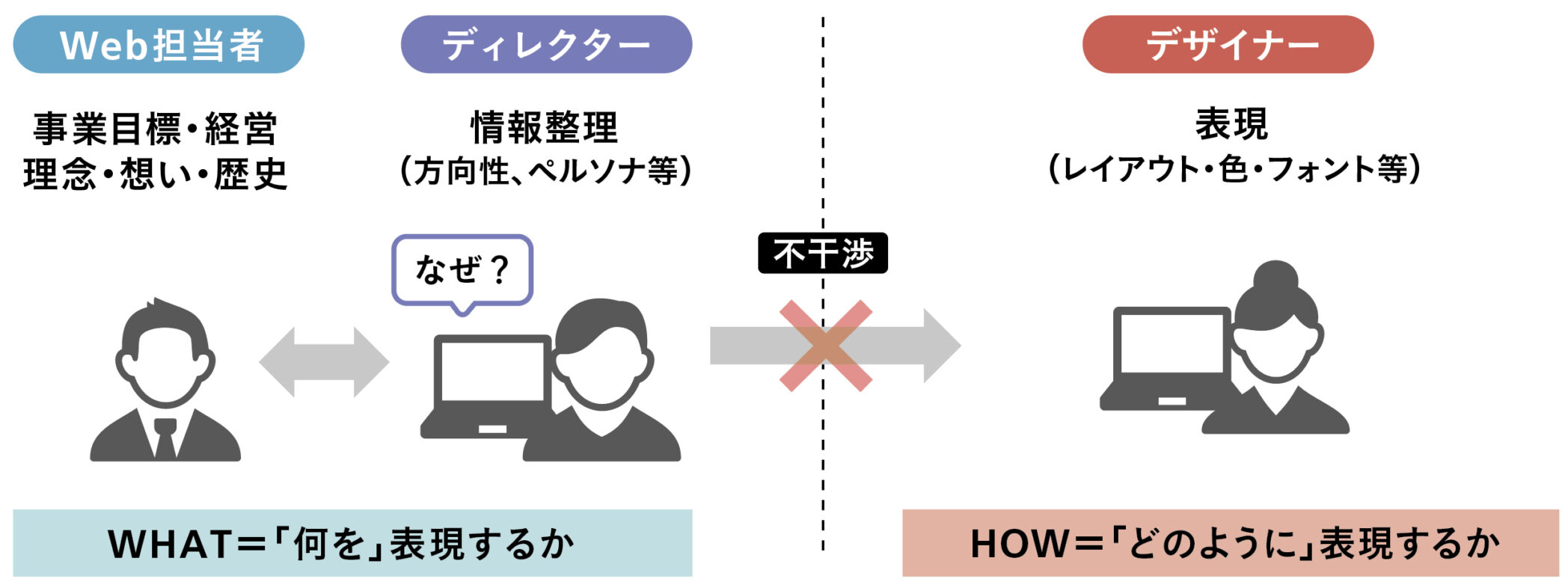

表現の「根本」、すなわち表現すべき内容は、本質的にはクライアントにしかわかりません。そしてこれを引き出し、明確化することが、クライアントと制作を仲介するディレクターの役割です。

換言するなら、「何を」表現するか(WHAT)を定義することは、クライアントとディレクター側のマターであり、それを「どのように」表現するか(HOW)はデザイナー側のマターと言えます。その線引きを意識しながら、それぞれが自分の領分の仕事を責任を持って遂行する。それが自然と、適切な「ディレクション」のバランスにつながります。

しかし、クライアントとディレクター間で具体的にデザインのイメージまで固めすぎると、これもまたマイクロ・マネジメントに陥る原因になります。

そのため、私は、完成形のイメージを意識的に持たないようにしています。というのも、自分の中で具体的にイメージしてしまうと、それがデザイン案の判断基準になってしまい、結果、デザイナー“ではない”私の想像力の限界が、成果物の限界になってしまうからです。

代わりに、デザイン案を判断するときは、表現したい『キーワード』に照らして見ています。例えば、弊社のWebサイト(https://artebaleno.co.jp/)は、「デライト(喜び)」をキーワードに、当初の要望ではキーカラーにライムグリーンを挙げていました。この点、デザイナー(中路さん)から提案されたのはブライトイエローでしたが、このほうが「デライト」の表現として正しいな…と。キーワードが伝わるかを判断軸にすることで、押さえるべき要所とデザイナーの創造性を両立させることが可能になります。

自身の領分に専念する

Text:原明日香

※本記事は、「Web Designing 2025年2月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。