ペルソナやカスタマージャーニーマップは「成果物」ではない。日本の歩みから振り返る、UXの課題と未来

この10年で大きく進化した、日本のUX業界。2015年頃から本格的に広がり、企業の投資も活発化。コロナ禍を経て、リモート調査の普及やDXの加速がさらに変化を促しました。では、これからの10年、UXはどう進化していくのか。本記事では、日本のUXの変遷を振り返り、未来の展望を探ります。

この10年で、日本のUXはどう変わったか?

UX(ユーザーエクスペリエンス)は、2010年頃から欧米で大きく注目されるようになりました。そこから遅れること約5年、日本でも2015年頃からUXが流行しましたが、現在は一旦落ち着いた状況にあります。

では、2025年から2035年にかけての今後10年、UXはどのように進化していくのでしょうか?

2015年当時、経済産業省をはじめとする公的機関で「デザイン経営」が注目され、多くの企業がUXやUIデザインへの投資を本格化させました。それに伴い、UXに取り組むデザイン会社が増加。さらに、事業会社も同様にUX/UIに取り組み、自社内に専任の部門を設けるなど、UXの考え方が広く浸透していきました。

当初は、基本的な技術や手法に加え、ペルソナやカスタマージャーニーマップの作り方、メトリクスといった領域にフォーカスが当てられていました。その後、AIやサービスデザイン、UXライティングといった細分化された分野、さらにはより総合的な視点でのサービスデザインへと関心が広がっていきました。

また、プロダクトマネージャーの役割もUXの一環として注目されるようになり、最近ではやはり欧米に遅れること約5年、日本でもUXリサーチが徐々に人気を集めつつあります。

こうして改めて振り返ると、この10年で日本のUX業界は“良くも悪くも前進した”と筆者は感じます。

2019年以降、コロナ禍の影響でリモート調査が普及し、遠隔での業務処理が増えました。これはUX分野も例外ではなく、UXの世界でもリモート調査がトレンドとなり、専用のツールが次々と登場。また、世界的にオフラインのカンファレンスやワークショップが減少したことで、現在では「UX DAYS TOKYO」のようなリアルな場を設けたカンファレンスは、非常に貴重な存在になりつつあります。

過去10年間で、日本のUX領域は大きな変革期を迎えました。特にコロナ禍によってデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速し、UXの重要性がさらに高まったことは大きな転機となりました。

今後は、ユーザーのインサイトを深く理解し、試行錯誤を重ねながら慎重にソリューションを改善し続ける企業こそが、生き残っていくのではないでしょうか。

キャリアパスの二極化問題

近年、UXやUI(ユーザーインターフェース)の重要性が高まり、それに伴い「UX&UIデザイナー」を名乗る人が増えています。企業がこの分野に力を入れ始めたことで、こうした人材の需要も急速に拡大しました。

しかし、ここでちょっと不思議なことがあります。一般的な職種では、たとえば「ジュニア」「アソシエイト」「シニア」といったように、スキルや経験に応じて細かく役職が分かれるのが一般的です。ところが、UX&UIデザイナーに関しては、こうした明確なステップアップの仕組みがほとんど存在しません。現状では、「UX&UIデザイナー」と「シニアUX&UIデザイナー」という2つの肩書きしか見かけないのです。

たとえば、コンサルティング業界では「ジュニアコンサルタント」や「アソシエイトコンサルタント」といった役職が設けられており、経験やスキルの違いが明確になっています。ところが、UXやUIの分野ではこうした細かい区分がほとんど存在しません。その結果、個々のスキルレベルが見えづらくなり、「スキルの不確実性」が高まってしまっているのです。

具体的には、「シニアUX&UIデザイナー」は通常、10年以上の経験が求められます。一方で、「UX&UIデザイナー」という肩書きは、0~9年の経験を指すことになります。本来であれば、この間にも「ジュニア」や「アソシエイト」といった段階を設けることで、スキルレベルに応じた細かい分類ができるはずです。しかし、多くの人が収入の低下を懸念し、「ジュニア」や「アソシエイト」といった肩書きを避けたがる、という事情もあるのかもしれません。

このような状況は、雇用する側にとってリスクを高める要因となっています。特に日本では、一度採用した人材を解雇することが難しいため、企業は慎重にならざるを得ません。その結果、求人募集の際には「ペルソナが作れること」「カスタマージャーニーマップ(CJM)が作れること」といった、具体的なスキルやプロセスに関する要件が明記される傾向が強まっています。これは、企業側が少しでも採用リスクを減らそうとする姿勢の表れだといえるでしょう。

「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉があります。これは、質の悪いものほど世の中に広まり、よいものが淘汰されてしまう現象を指します。経済学では「グレシャムの法則」として知られていますが、この考え方はUX&UIの学習や市場にも当てはまるかもしれません。

UX&UIデザインの学習で特に難しいのは、オンラインだけですべてを完結できない点です。リアルな人間の行動や感情を観察し、理解するには、オフラインでの体験が不可欠。書籍やオンラインコースだけでは、どうしても学びが浅くなりがちです。

近年、UX&UIに関する書籍やオンライン教材が増え、多くの人が手軽に学べる環境が整いました。しかし、その一方で、「言葉を知っているだけ」で満足してしまう人も増えているように感じます。専門用語を使いこなせるものの、UX&UIについて深く学んでいない人が増えた結果、現在の市場は有象無象が入り乱れた状態になりつつあります。

このままでは、悪循環が生まれるばかりです。UX&UIの本質は、単なる知識の暗記ではなく、実践を通じて磨かれるスキルにあります。だからこそ、自分が今どのレベルにいるのかを常に意識し、弱点を補う努力が求められます。書籍を読むだけでなく、ワークショップに参加し、実践的な技術を磨くことが重要なのです。

UXデザイナーとしての、今の自分のレベルは?

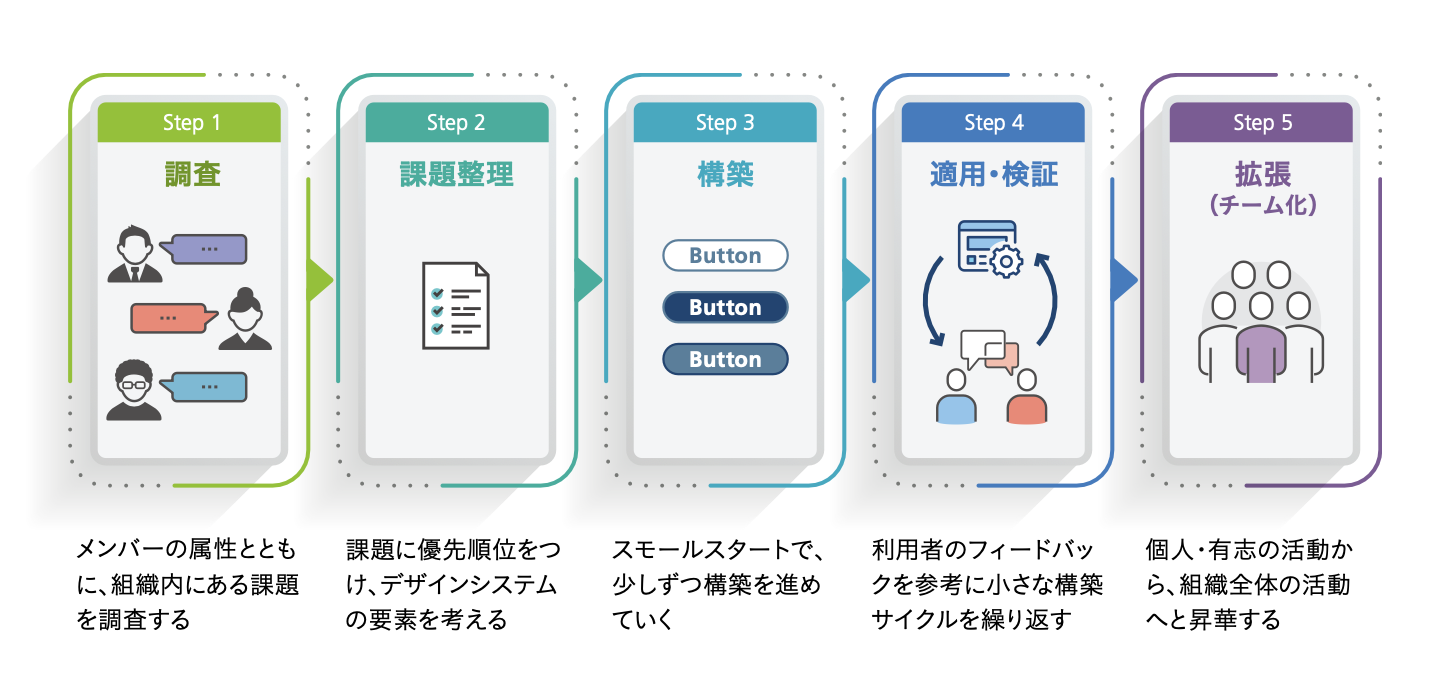

3月28日から開催されるイベント「UX DAYS TOKYO 2025」では、カンファレンスの中に以下の取り組みを行います。ここでは、2024年の開催時に来日したJason Mesut氏の「Discipline Circle」を利用して、自分がどのレベルにいるのか振り返ってみましょう。

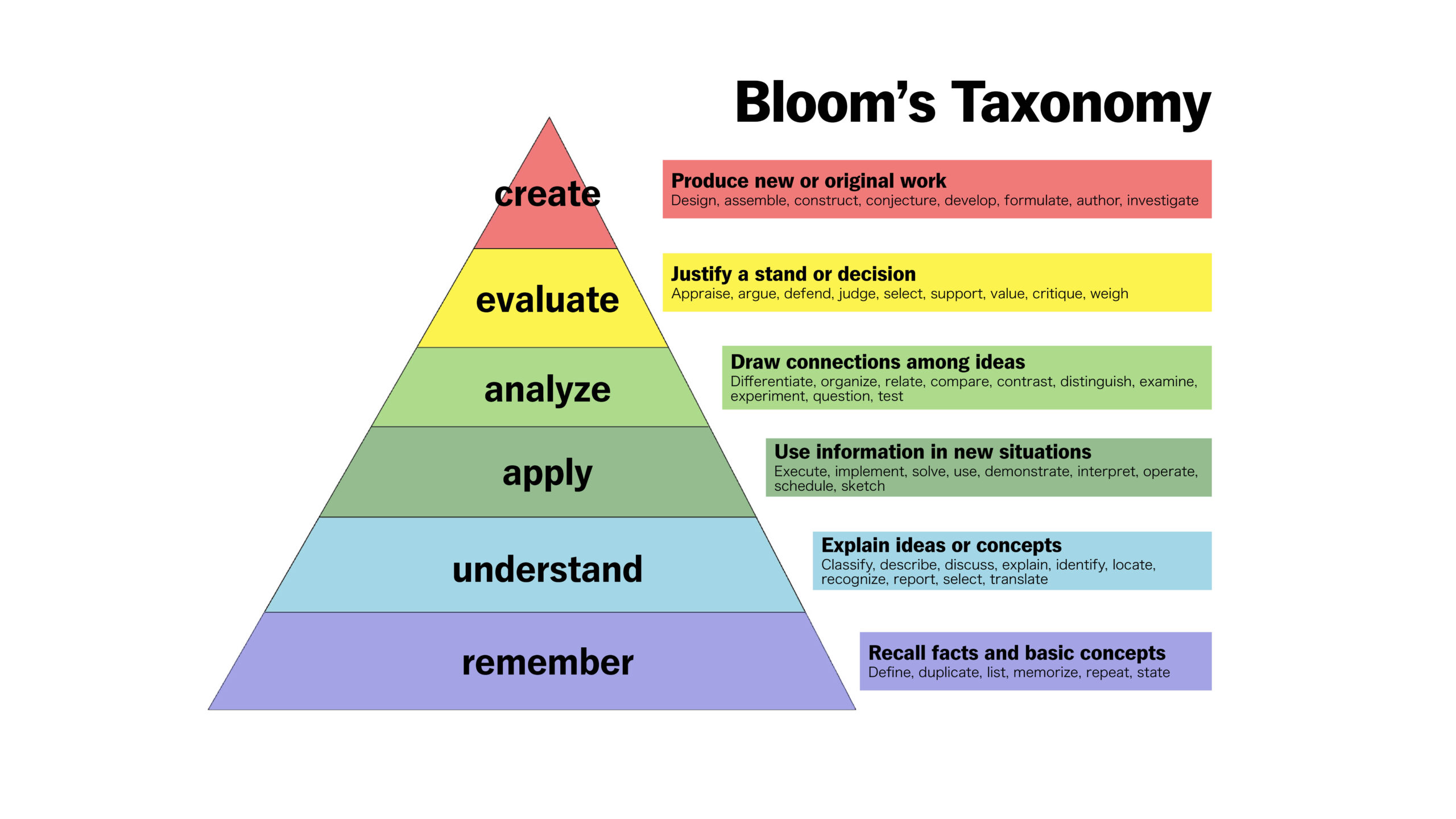

●Bloom’s Taxonomy(ブルームの分類法)

以下は、画像のテキストを日本語に翻訳したものです。

創造(Create)

新しいまたは独自の作業を生み出す

–設計する、組み立てる、構築する、仮説を立てる、開発する、公式化する、著作する、調査する

評価(Evaluate)

立場や決定を正当化する

–評価する、主張する、防御する、判断する、選択する、支持する、価値を見出す、批評する、重み付けする

分析(Analyze)

アイデア間のつながりを見つける

–区別する、整理する、関連付ける、比較する、対比する、識別する、検討する、実験する、質問する、テストする

応用(Apply)

新しい状況で情報を活用する

–実行する、実施する、解決する、使用する、実演する、解釈する、操作する、スケジュールする、スケッチする

理解(Understand)

アイデアや概念を説明する

–分類する、記述する、議論する、説明する、特定する、位置を特定する、認識する、報告する、選択する、翻訳する

記憶(Remember)

事実や基本的な概念を思い出す

–定義する、複製する、リスト化する、暗記する、繰り返す、述べる

“WHAT”を売らず、“HOW”を売る人が増加している

近年、ペルソナやカスタマージャーニーマップを「成果物」だと誤解する人が増えています。しかし、これらはあくまで「プロセス」であり、最終的な成果物ではありません。例えるなら、カスタマージャーニーマップは包丁のようなもの。大切なのは包丁そのものではなく、それを使って作る「料理」なのです。

包丁を使いこなすためには、さまざまな切り方を試し、よりよい料理を作る努力が必要です。同じように、カスタマージャーニーマップなどのツールも、ただ作るだけでは意味がありません。それを活用して、多角的な議論を行い、より良いユーザー体験を生み出すことが本来の目的です。

UXにおける真の成果物とは、次のようなものです。

定性的な成果:使いやすくなった、ストレスが減った。

定量的な成果:タスク完遂時間が短縮された、完遂率が向上した。

ペルソナやカスタマージャーニーマップは、これらの成果を得るための「道具」であり、議論を促進するための手段に過ぎません。

下の画像は、ある企業での研修で使用したカスタマージャーニーマップの例です。字も絵もひどく雑な印象ですが、これで十分なのです。このマップを使って参加者たちは議論を深め、問題を見つけ出し、ユーザーの行動を理解し、ソリューションを考案することができました。こうしたマップは「リビングドキュメント」と呼ばれます。必要に応じて内容を書き加え、進化させていくことができるのです。

カスタマージャーニーマップにおいて、重要なのは次の点です。

・形式的な完成度ではなく、実践的な活用

綺麗に仕上げることより、議論を生むことが大切です。

・固定的な文書ではなく、進化する思考ツール

一度つくったら終わりではなく、状況に応じて更新していくべきです。

・一方通行の提示ではなく、双方向の対話

つくり手からの一方的な情報提供ではなく、チーム全員で議論を深めるための道具です。

・完了を目指すのではなく、継続的な改善を目指す

完璧なものをつくることが目的ではなく、改善を繰り返すことが重要です。

ツールはあくまで手段であり、目的ではありません。よりよいユーザー体験を生み出すための「対話と思考の道具」として活用することこそ、UXツールの本質的な価値なのです。

世界の最新UX動向を学べる「UX DAYS TOKYO 2025」

記事内で紹介した「UX DAYS TOKYO 2025」のチケットは、イベントサイトにて現在発売中です。カンファレンスとワークショップのチケットを両方購入すると、5,000円の割引、まとめて参加すると、さらに割引を受けられるとのこと。世界トップクラスのリーダーたちが集うこの貴重なカンファレンス&ワークショップに、ぜひご参加ください。

開催概要

イベント名:UX DAYS TOKYO 2025

主催:Web Directions East合同会社

■CONFERENCE

開催日:3月28日(金)

受付開始:9:45

セッション:10:30〜18:00

アフターパーティ:18:00〜19:30

開催場所:シティギャラリー五反田

最大定員:300名

■WORKSHOP

開催日:3月29日(土)〜3月30日(日)

受付開始:8:30

セッション:9:00〜17:00

開催場所:TKPホール品川

最大定員:280名

チケット情報はこちら

Text/Photo:菊池聡(Web Directions East合同会社)