今、CXに注目しなければならない理由。

1.Web制作・アプリ制作の仕事は今や新しいステージに進んでいます。まずはその背景を理解しましょう

「顧客体験」を重視しようというこの考え方に注目が集まりつつあるのはなぜでしょうか。宮坂さんは、その背景に注目すべきと話します。まずはその話に耳を傾けてみましょう。

ビジネスの「競争原理」が変わり始めている

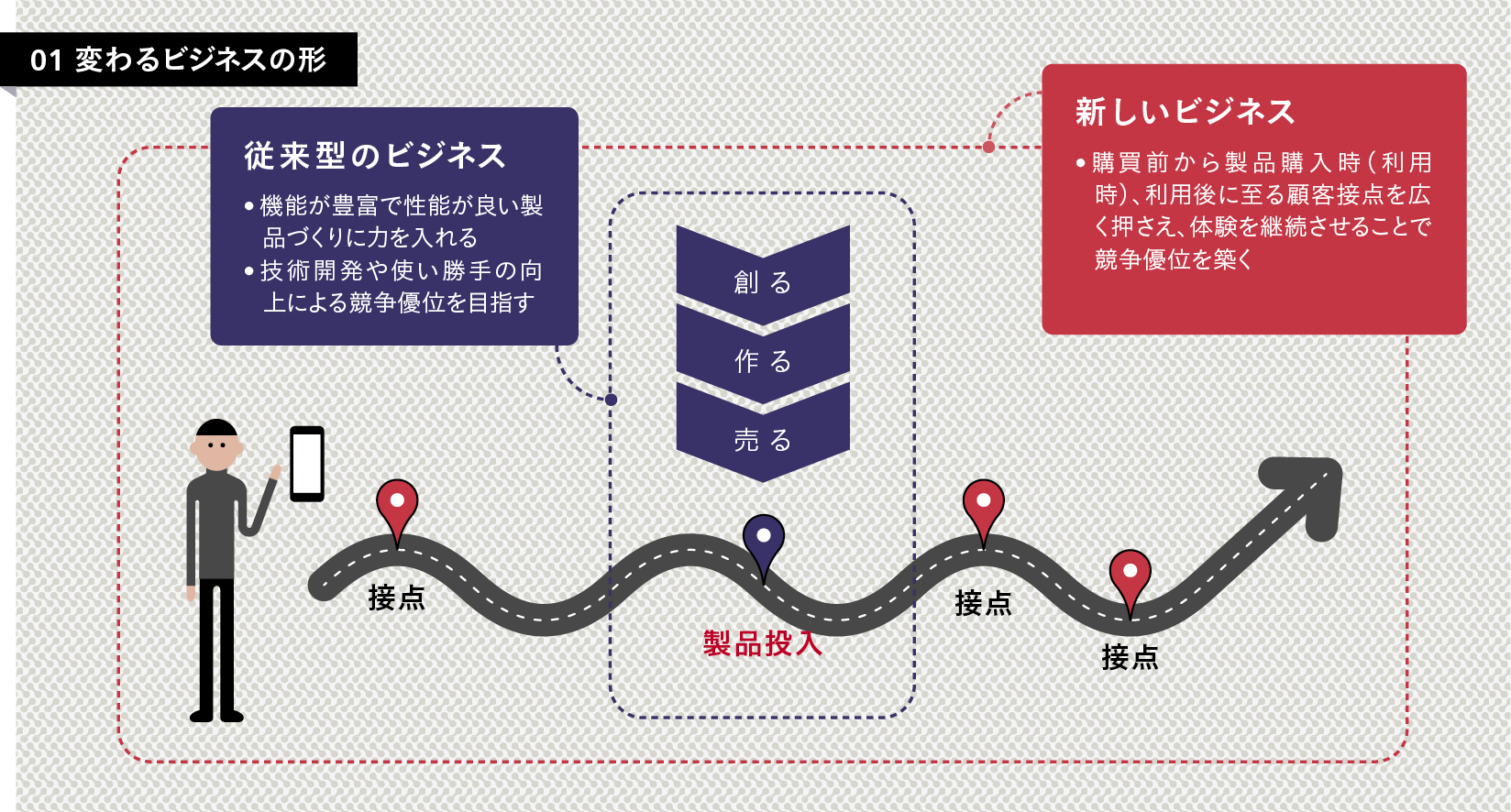

デジタル化が進み、スマホが普及したことで、私たちの生活は大きく変化しましたが、それと並行してビジネスのあり方も大きく変わっています。例えば音楽業界を例に考えてみると、かつてはCDの販売が事業の中心にありましたが、今ではSpotifyやApple Musicのような配信型のビジネスが大きな割合を占めるようになっています。動画の分野も同様です。DVDの販売から、ネットフリックスやAmazon Prime Videoのような、配信型に主軸が移りつつあります。

こうしたサブスクリプション型ビジネス以外でも、単に製品を購入してもらうだけではなく、その後にオプションのサービスや商品を利用してもらうような売り方をするケースが増えています。もはや当たり前になってきたと言ってもいいほどです。

ここで注目しておきたいのは、こうした変化にともない、その根本にある「競争原理」も大きく変わりはじめているという点です。「これまでのビジネス」が、製品の発売時に向けてすべてのエネルギーを投じてきたのと比べ、「これからのビジネス」では、製品を気に入ってもらい、長く使い続けてもらうことにも力を注ぐ必要が生じています。顧客に提供する価値が「モノ」から「体験」へと変わりつつあるのです。

2.顧客とのタッチポイントを整理して次世代のWeb・アプリ制作の役割を捉えなおしましょう

「ユーザーと長くお付き合いをする」というと「おもてなし」を連想する人が多いかもしれません。しかし、宮坂さんはそうではないと話します。ではその本当の意味とは?

顧客との接点をどう構築していくか

変わりつつあるビジネスの世界。これからの時代は顧客と寄り添いながら、商品やサービスを長く使い続けてもらうことが重要になるのですが、ではどんな手を打てば、そうした関係づくりが可能になるのでしょうか。

そう尋ねると、「おもてなし」が重要だと答える方が多いのではないかと思いますが、そうではありません。ここで必要なのは「心のこもった接遇」ではなく、サービスの本質的な価値、すなわち「体験」を連続して体感し続けるための仕掛けを用意することです。

その仕掛けは、顧客との接点、タッチポイントの積み重ねでできあがるものです。前ページで、製品の提供の前後でいくつもの接点が用意されている様子を図にしていますが、まさにそうしたイメージで、絶えず顧客に対してアプローチをし続けていく必要があるのです。

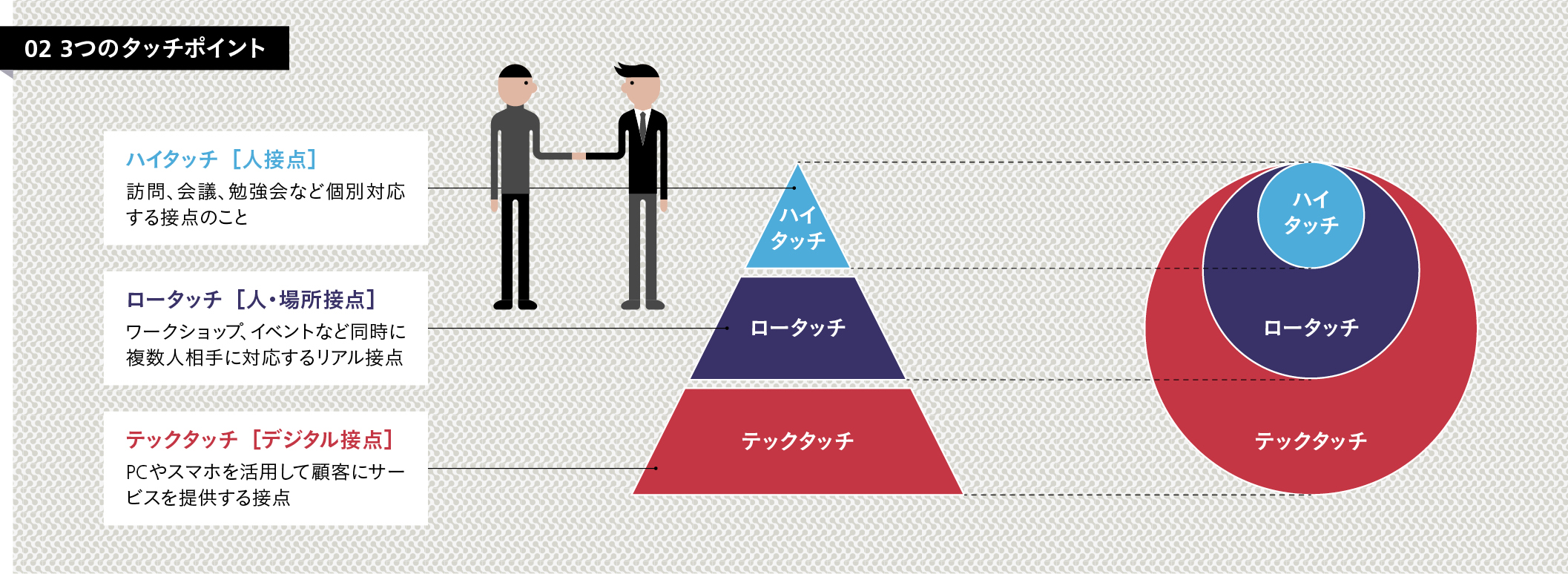

3つのタッチポイントそれぞれの意味とは

そのタッチポイントには3つの種類があります。ハイタッチ、ロータッチ、テックタッチの3つです。ハイタッチの「ハイ」は質の高さを示すもので、フェイストゥフェイスのような、手の込んだグレードの高い接点のことです。当然、コストも手間暇もかかりますから、そう頻繁に行うことはできませんが、感動体験を提供することで顧客の心を揺さぶるものになります。

例えば高級車ディーラーでの接遇が例として挙げられますが、 1対1で対応してくれるアップルストア店舗のサポート対応も、これに当たると言えるでしょう。

一方、ロータッチとは講師一人が複数の受講者に対応するセミナーやワークショップ、さらにはコールセンターでの対応といったものを指します。ロータッチも基本的に人が対応するものですが、ハイタッチと比べるとかけるコストは低めで、その中身も特別待遇とはいきませんが、顧客に一定の満足感を与えるものになります。

そしてもう一つのテックタッチはデジタル、Webサイトやスマホを通じた接点ということになります。ハイタッチが年に一度提供できるかどうか、といったものだとすると、このテックタッチは1日あたり複数回になるケースもありうる、高頻度で提供する接点。デジタルの力を活用することで広範囲に対応をするものです。

これら3つのタッチは、戦略的に役割を分担することではじめて、顧客体験を向上させるものになります。これまでもリアル店舗での施策や他媒体でのマーケティングとの連携を前提にWebサイトやスマホアプリの制作は行われてきたかと思いますが、今後はその役割はあらためて整理し直され、より明確化されていくと言えるでしょう。

3.テックタッチの質を高めるために、属性ではなく状況にターゲティングしていきましょう

では、これからのWeb・アプリ制作者は、どうすれば自らの仕事の質を高めていけばいいのでしょうか。宮坂さんは、ビジネス全体を俯瞰し、理解することが重要だと話します。

これからの時代の制作者が見据えるべきこと

顧客体験を重視するビジネスの中で、いっそう重要な役割を果たすことになるであろう「テックタッチ」の領域。そうした背景の元、制作者の皆さんに求められていることは何でしょうか。

まず第一に言えることは、これまで以上にビジネス構造全体を俯瞰する視点を持つことでしょう。ハイタッチやロータッチとの関係性を念頭に起きながら、テックタッチでしかできないことを、より高いレベルで実現していくことが重要になっていきます。中でも、ユーザーが日々持ち歩き、1日あたり平均して150回以上も覗き込むというスマホをどう活用するかという点で、大きな期待がかかるに違いありません。

テックタッチの質がビジネスの成否を左右する

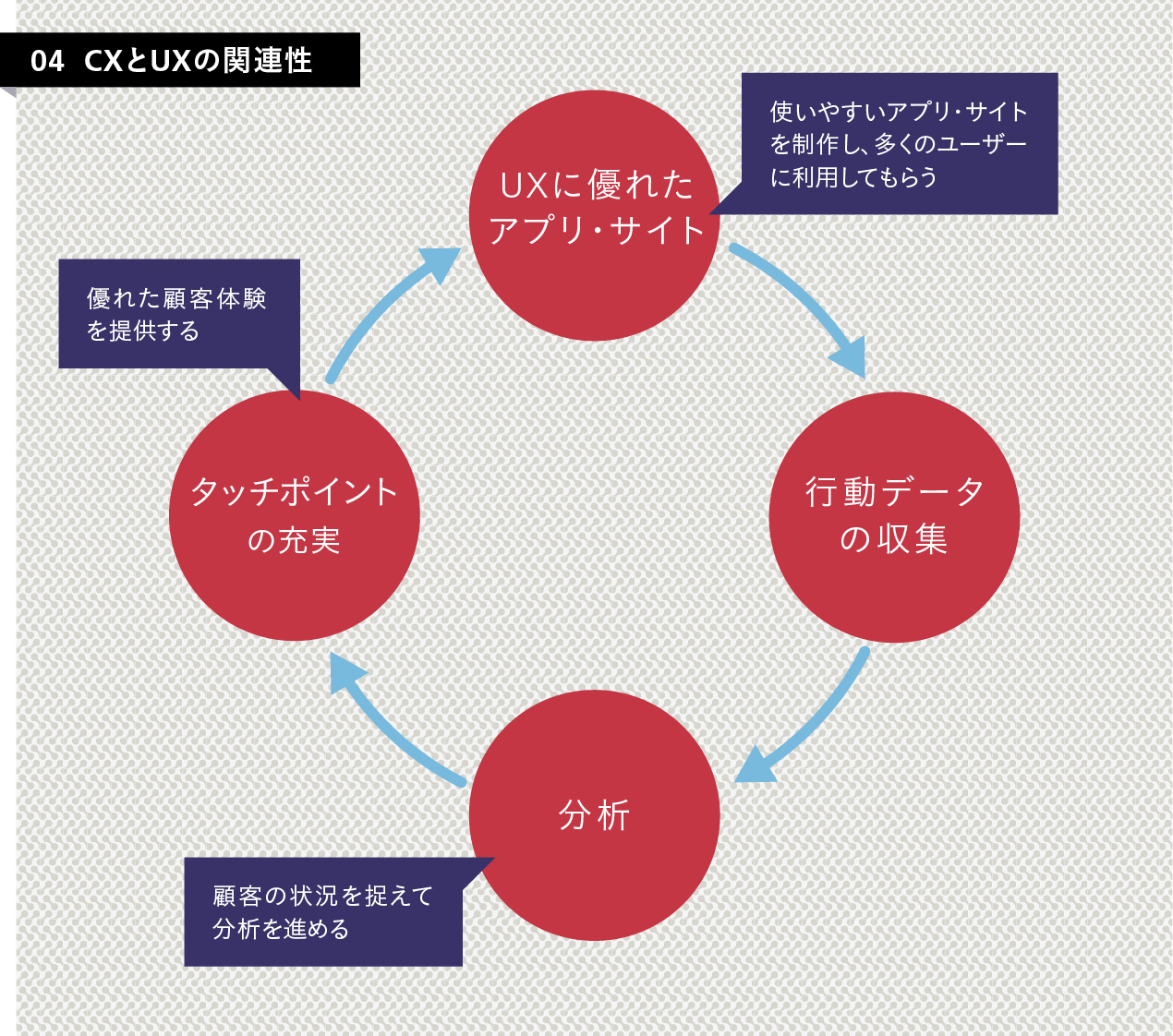

そしてもう一つがUXの質をよりいっそう高めていくことです。ユーザーと長く付き合っていくとなると、飽きずに長く利用し続けてもらう工夫が必要となります。ただし、ユーザーに寄り添うということは“うざい”と感じられるリスクと隣り合わせ。欲しくもない情報を通知してきたり、必要もないサービスを押し付けてくるようなアプリではユーザーからそっぽを向かれてしまいます。

そこで注目すべきは…ここで話が元に戻りますが…「CX」の知見であり、顧客の状況を示す行動データに注目する視点です。

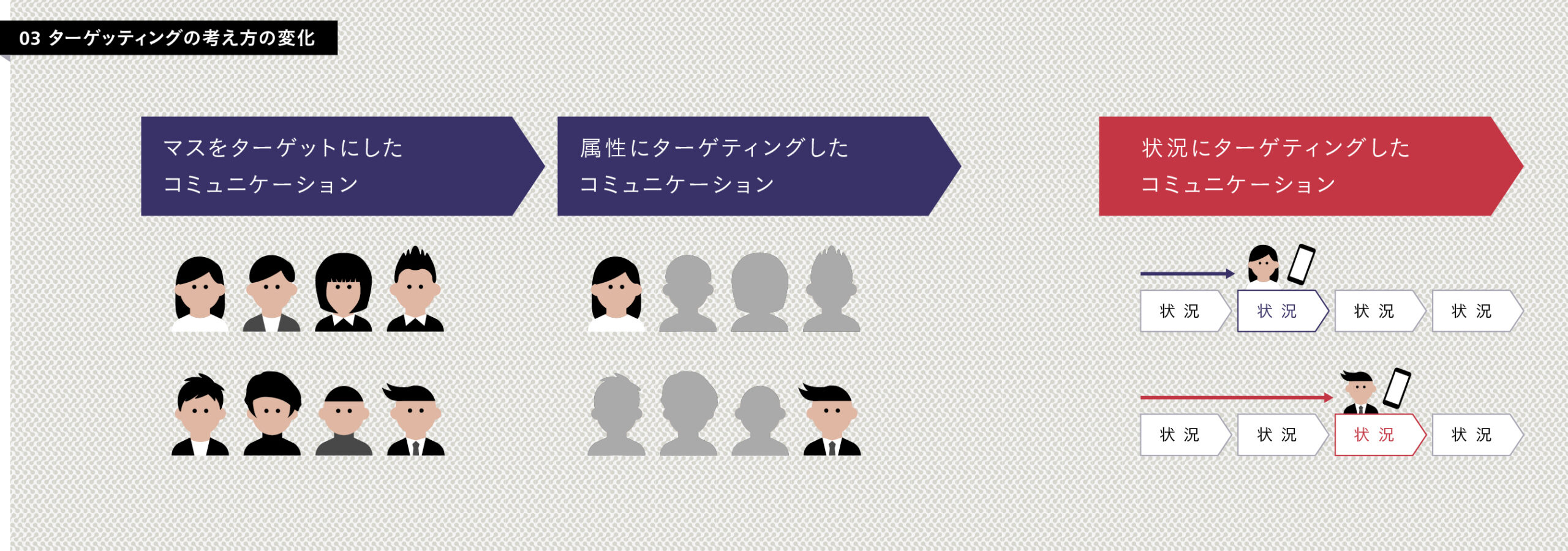

これまでのマーケティングでは、顧客の年齢や性別、居住地、家族構成、職業といった属性にあわせたターゲティングを重視してきましたが、これからの時代はむしろ、人がどんな時に製品やサービスを求めるのか、その背景にある状況を重視する方向へと向かっています。

例えば、「身の回りに問題が発生している人に対し、いちはやく対応策(サービス)を提供する」とか、「生活環境に変化が生じた人にタイミングよく製品の情報を送付する」ことができたほうがより高いレベルの顧客体験を提供できるからです。

こうしたビジネスモデルを上手に構築しているのが、前ページのコラムで紹介した中国の保険会社の事例です。テックタッチを担当するアプリに、日常の困りごとを解決する機能を持たせることで、ユーザーの状況を把握、そのデータをもとに的確な手を打つことで熱烈な支持を獲得し、本業の保険業に大きなプラス効果をもたらしているのです。

あらためてユーザーの顔を描きなおしてみよう

繰り返しとはなりますが、これからの制作者の役割は、単にWebやスマホアプリを充実させるだけには止まりません。ビジネス全体を俯瞰してユーザーと向き合い、その顔をあらためて見つめ直す必要があるでしょう。これまでは無表情だったその顔は、状況を反映した行動データと結びつくことで喜怒哀楽の表情を備えるようになります。その変化をけっして見逃さないようにしてください。

- 教えてくれたのは…宮坂 祐さん

- 株式会社ビービット執行役員/エバンジェリスト一橋大学法学部卒業後、2002年にビービット入社。コンサルタントとしてメディア、金融、通信、電機メーカー等のWeb戦略立案・成果向上プロジェクトを数多く実施。ビジネススクールのグロービスで論理思考の講師も務める。 https://www.bebit.co.jp/