継続的な運営を支える体制づくり

リニューアルを機に発信性を高める

「Lidea(リディア)」は、ライオンが運営する生活情報サイトだ。このメディアに関する数値は特に公表されていないが、通算で700本以上の記事を提供。ライオンのLINEアカウント数が600万人を超えることから、Lideaも一定以上の注目を集めるメディアだと推測でき、実際オウンドメディアとしての認知度も高い。今回インタビューした青嵜洋子さんは、メディア運営上の企画制作、運用面に携わる責任者の1人である(01)。

昨今は知名度のあるオウンドメディアも休止を決断するなど、成果を期待される企業発信の難しさが伝わる中、Lideaは2019年6月にリニューアルを迎えるなど、地道な取り組みが印象的だ。

「開設の目的は、商品別、ジャンルごとでそれぞれ存在した社内のWebサイトをなるべく統合することでした。企業発信となると企業目線が先行しそうになるので、ユーザー目線を忘れず、ユーザーが望む暮らしに関わるコンテンツとは何かを模索しながら、運営を続けています」

2014年10月に開設された、ライオン(株)が運営する生活情報メディア。2019年6月にはリニューアルも行われた。日常生活、暮らしに関わるコンテンツを中心に記事数が700以上。青嵜さんは、メディア運営の立場からコンテンツに関わる企画や編集、社内外の運用を担当する

外部パートナー含めた円滑な運営

統合のほかにライオンとして運営する目的が、「自社マーケティングの活用」であり「自社ブランド強化」につなげること、とも青嵜さんは話す。これらの目的達成は短期的には無理で、継続した運営が不可欠。同時にオウンドメディア運営の難しさを象徴する目的でもあり、運営に携わる担当者の普遍的な悩みどころではないだろうか。だからこそ、継続的な運営を支える運用体制は知りたいところの1つだ。

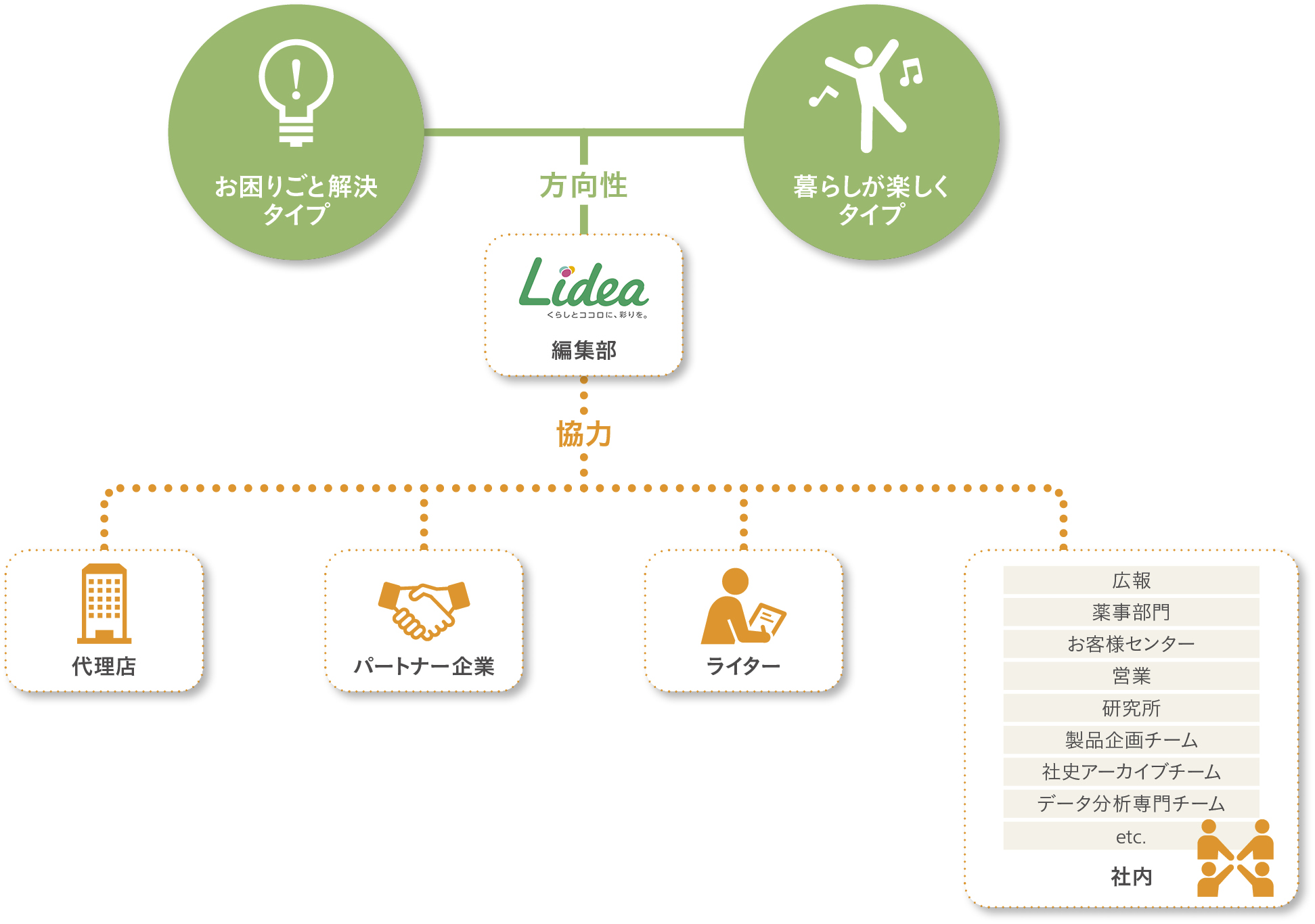

「コアとなる企画は自社編集部で必ず考えながら、Lideaの方針を共有する外部パートナー、ライターの方々に制作面の協力を得ています。ライオンの発信として、信頼性のある情報を提供する必要があります。その前提とともに、マーケティング活用につなげたいこと、それが全社的にプラスにつながることを企画やコンテンツを通じて、もしくは運営で得た知見や定量だけでなく、定性的なデータの傾向などを社内に共有できるように心がけています。社内外にはデータ分析専門チームを置きデータ活用にも余念がありません」

02を見ると、組織構成としてこれに近い体制を敷くところはあるだろうが、規模を維持し、さらに目的を共有しながら運用できるかは別問題だ。運用を支える背景には、目的の共有と、数字で割り切れない定性的な成果への理解、理解を深める実際の手応えが欠かせないといえる。

2019年6月からのリニューアルを機に、今まで主流だった“お困りごとを解決する(マイナスをゼロにする)”コンテンツも継続しながら、“暮らしがより楽しくなる(ゼロからプラスに)”コンテンツにも注力することに。企画や方向性を社内編集部が中心に舵取りをし、制作では外部パートナーなどと連携し盤石な運営を続ける

リニューアルを機に発信性を高める

「Lidea(リディア)」は、ライオンが運営する生活情報サイトだ。このメディアに関する数値は特に公表されていないが、通算で700本以上の記事を提供。ライオンのLINEアカウント数が600万人を超えることから、Lideaも一定以上の注目を集めるメディアだと推測でき、実際オウンドメディアとしての認知度も高い。今回インタビューした青嵜洋子さんは、メディア運営上の企画制作、運用面に携わる責任者の1人である(01)。

昨今は知名度のあるオウンドメディアも休止を決断するなど、成果を期待される企業発信の難しさが伝わる中、Lideaは2019年6月にリニューアルを迎えるなど、地道な取り組みが印象的だ。

「開設の目的は、商品別、ジャンルごとでそれぞれ存在した社内のWebサイトをなるべく統合することでした。企業発信となると企業目線が先行しそうになるので、ユーザー目線を忘れず、ユーザーが望む暮らしに関わるコンテンツとは何かを模索しながら、運営を続けています」

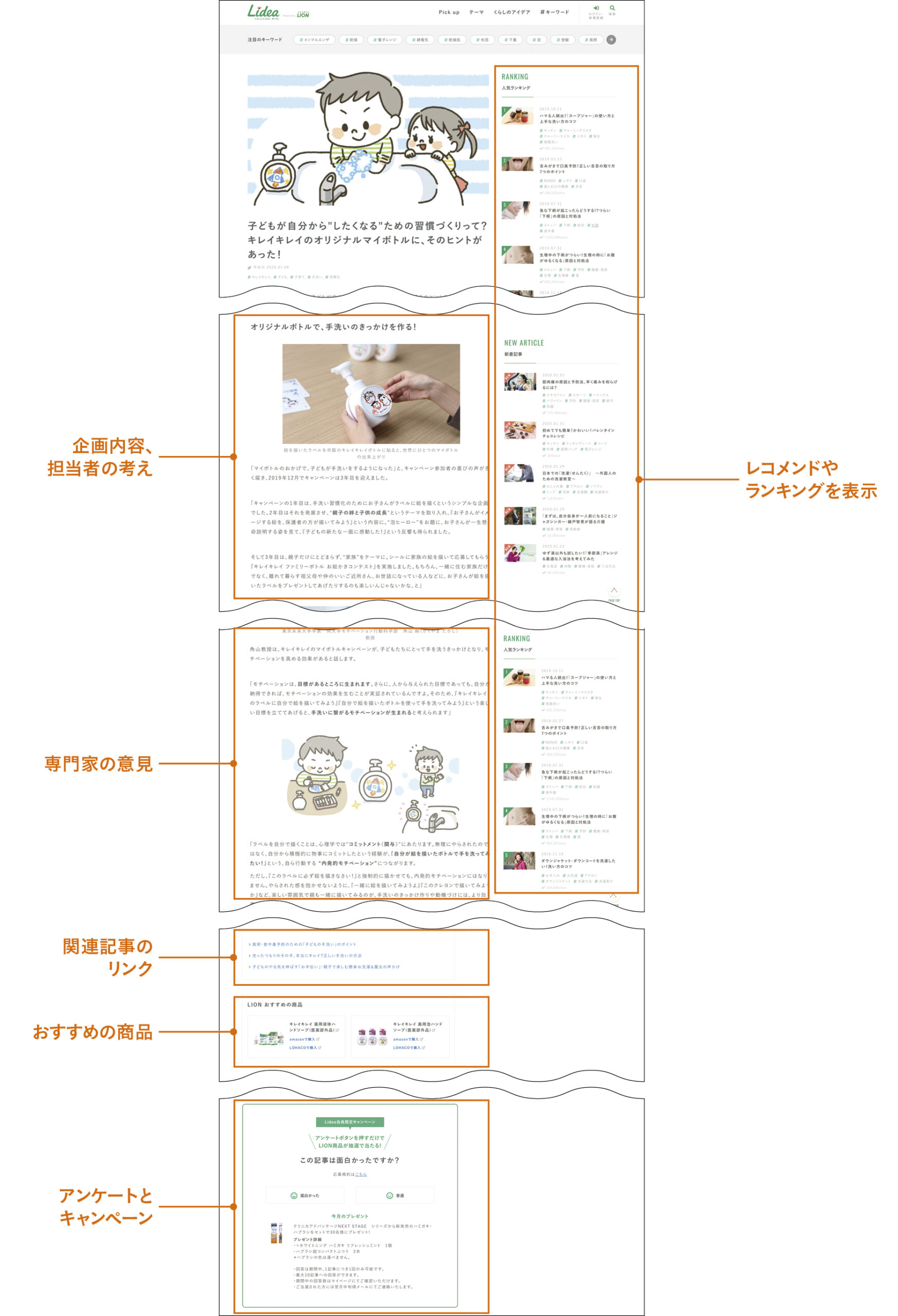

左は、ユーザー目線(子どもが自発的に手を洗わない)から生まれたキャンペーン(親子で絵を描いたシールをボトルに貼る)で、帰宅後に楽しく手を洗う「習慣」を提案するコンテンツより。やわらかい文体を基調に、企画内容、裏づけとなる専門家の話で構成。そのほか、関連コンテンツをはじめ回遊性を高めるリンクを実装する https://lidea.today/articles/002286

左の記事のように、外部の専門家の意見を掲載するほか、「暮らしのマイスター」と呼ばれる、社内に在籍する各ジャンルの専門家が、データに基づく信頼性の高いコンテンツづくりにも参加している

社内協力を得ながら運営を継続

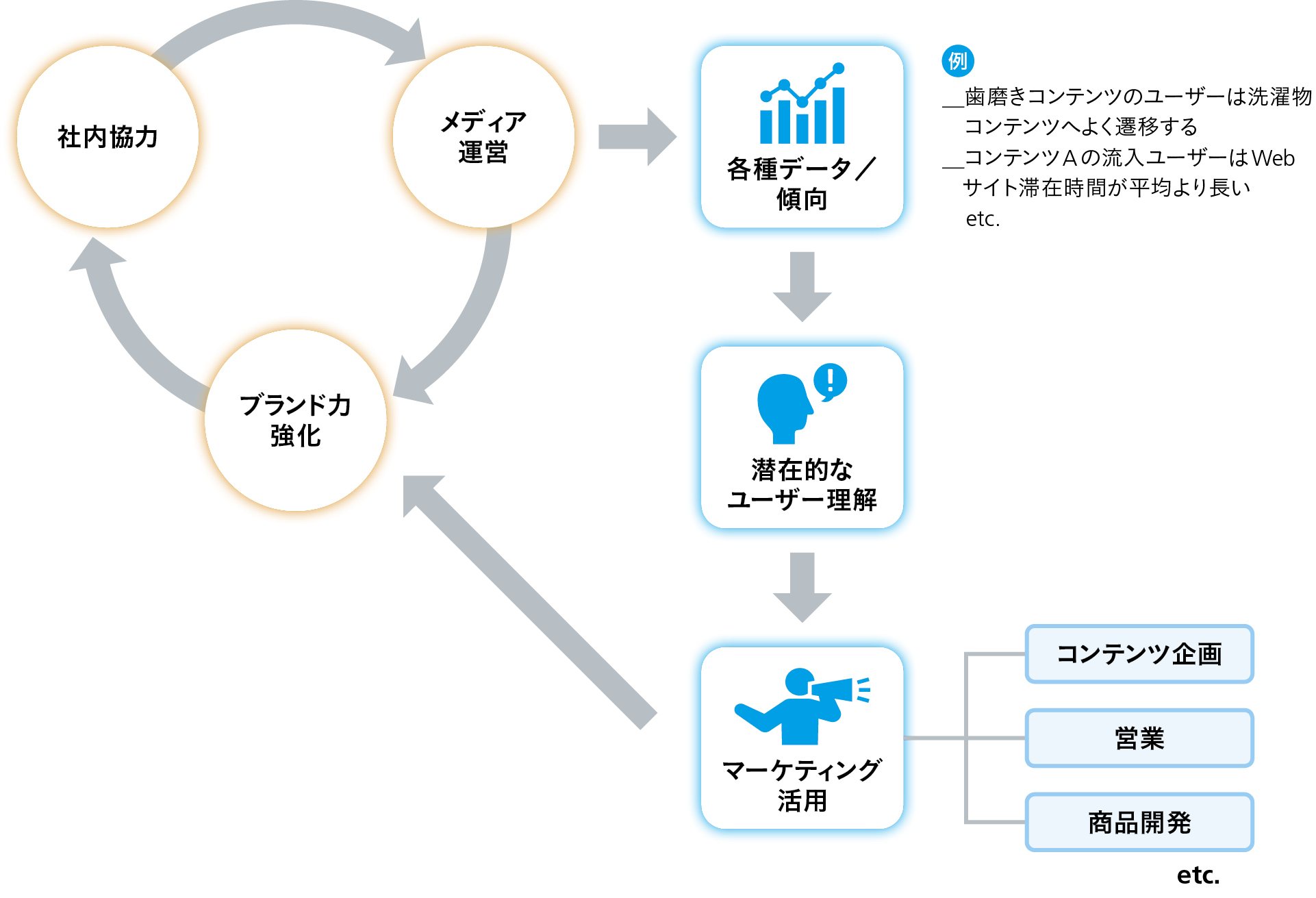

中長期的な運営で得られることは、数字だけでは表現できない定性的な傾向をつかめたり、思わぬ気づきといえる。短期的に売上に直結するなど、わかりやすい成果の実感とは違うだけに、継続的な運営には、社内の理解の浸透が鍵を握る。改めて青嵜さんに、社内理解をどうしているかを尋ねると「社内で横断的に協力を得る動きを心がけている」と教えてくれた。 「例えば花粉なら、掃除や洗濯、目薬に手洗いなど、社内の事業で捉えると別々でも、ユーザー目線だと地続きです。商品やジャンルを横断したつながりが、運営を続けてきたからこそより見えやすくなってきますし、こうした知見の蓄積は本業に確実に活きてきます。私たちも企画を考える大きなヒントになります。企画を進める際には社内協力は不可欠ですので、機会を見つけてさまざまな部署と接触し、運営を通じて得た気づきも共有していっています。この動きの延長に“協力したい”という社内理解の醸成になれば、と思っています(05)」

運営によって潜在的なユーザー理解を導き、マーケティングへと活かされる。得られた知見は、さらに記事づくりや営業、商品開発などさまざまな別の場面でも活用され、自社ブランド力強化へとつながる。こうしたサイクルを生むことがオウンドメディア運営の価値、という社内理解を深める要因になる