記者のいない通信社が電話調査を開発した理由

記者のいない通信社そのミッションとサービス

ここ数年、テレビのニュースで「視聴者提供」による映像がよく流れるようになりました。その大きな理由の一つに、私たちJX通信社が企業向けに提供するプロダクト「FASTALERT(ファストアラート)」があります。

これはSNSから災害や事件事故に関する投稿を瞬時に選別し、AIが発生場所や起きた出来事の内容を解析するSaaS型緊急情報サービスで、2016年にサービスインし現在はすべての在京キー局の他、新聞社、警察、消防、インフラ事業者などで活用されています。

FASTALERTは現場の目撃者からSNSに投稿された情報を第一報として検知するため、警察や消防の発表より速く、人力では不可能な、膨大な情報を網羅することができます。さらに、投稿画像や動画を一覧できるため人間が確認する際の正確性も向上します。従来、人手で行っていた情報収集が大幅に自動化され、記者は情報を得てから警察・消防に確認したり、取材を始めたりできるようになりました。

また、一般向けにはニュース速報アプリ「NewsDigest」も提供しています。こちらは報道各社から配信されるニュースをAIで価値判定し、ニュースバリューの高い情報をいち早くユーザーに届けるというものです。ニュースになる前の情報はFASTALERTで、ニュースになった後はNewsDigestで、どちらもAIを活用したより速い情報提供を行っている形です。

従来、報道は限られた人数の記者が足で情報を集めて記事をつくり、マスに等しく届けるものでした。私たちが目指すのは、SNSを通じて世界中から電子的に情報を集め、テクノロジーで解析して記事を生成し、パーソナルに届けることです。

いま、既存のマスメディアは収益が下がる中でコスト構造の重さが課題になっています。社会に必要なものとして長期的に持続可能な状態を保つには、いかに機械化しコストを下げるかが重要です。その上で、機械に任せられるところは任せ、取材や事実確認など人間にしかできない部分に人間が集中するという、棲み分けできる状況を技術的につくる必要があると考えています。

私たちはそれを実現するための「記者のいない通信社」、いわば仮想通信社なのです。

情勢調査を始めた理由それが電話である理由

この“仮想通信社モデル”を構成するもう一つのプロダクトとして「JX通信社 情勢調査」があります。前述の2つとは少し毛色が違うようにも思えますが、実はこれも同じ弊社のミッションの上に存在しています。

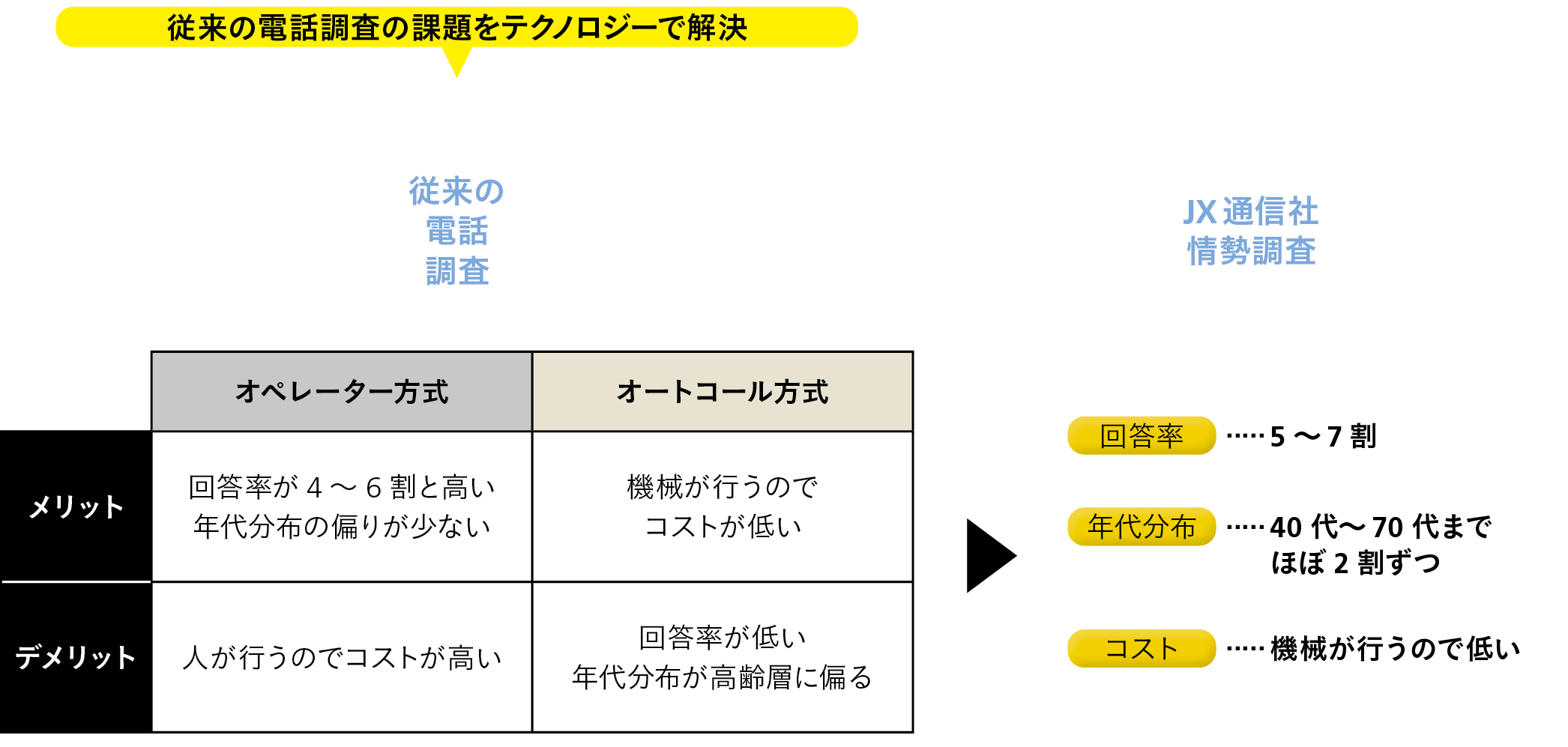

2000年頃から、報道機関の情勢調査に関してはRDD(ランダムに生成した番号にかける方法)による電話調査が主流です。これにはオペレーターが架電する方式と、自動音声によるオートコール方式があります。オペレーター方式では回答率は高いもののコストもかかり、1サンプルあたり数千円になることもあります。例えば、衆議院選挙ともなれば、数回の電話調査や出口調査など、新聞社なら十億円単位の費用が必要になると言われています。

先に述べたようにコスト構造が課題になってくると、まず減らされるのがこうした調査にかかる費用です。その結果、以前なら報道されていた知事選や市長選の情勢調査が、近年ほとんど見られなくなってしまいました。

オートコール方式ならコストを下げることができますが、回答率が低いだけでなく、回答者の年代が高齢層に偏る傾向があります。ある選挙で行った調査では60代以上が8割を占めていました。コストだけを理由にオートコールへ移行できない理由があるのです。

こうした状況から、仮想通信社として「人と機械が棲み分けできる状況を技術でつくる」という私たちのミッションにおいて、機械化するべき領域として情勢調査にスポットが当たったのです。

コストを下げるならWeb調査が有効とお考えの方も多いでしょう。しかし、(詳しくは後述しますが)調査手法として報道に使えるまでの蓄積がまだ十分でないのが現状です。そこで私たちは、コストの低いオートコールを用い技術的な改良で高い回答率を得ることを目指しました。

特に音声合成については、声の高さ・低さや速度、男声・女声、さらに読み上げる内容が結果に強く影響するため、100回以上テストを繰り返し調整を重ねました。また、電話番号の生成方法もポイントの一つとして独自の方法で改善しました。この結果、オートコールでありながらオペレーター方式と遜色ない回答率・回答者分布を得られる方式を確立したのです。

Web調査との違い電話ならではのポイント

先ほど少し触れたように、低コストで調査をするならWebも一つの手段です。しかし現在のところ報道目的の情勢調査にWebが使われることはほとんどありません。

その理由の一つに回答者層の偏りが挙げられます。意図的に回答者を選ばない限り、Web調査の回答者層は50代までがほとんどを占めます。選挙の情勢調査の場合、投票者の年代分布に照らして正確な情勢把握に適しているとは言えません。

もう一つの理由が、報道に使える形で統計的な補正を行うための蓄積がないことです。電話調査では、例えば各世帯の有権者数や契約回線数などを考慮し、回答者が統計的に等確率で選ばれた形になるよう補正を行っています。Webではまだそれができないため、結果を電話調査と同列に扱うことができないのです。

ただ、以前行ったテスト調査では比較的実際の選挙結果に近い結果が出ています。従来の情勢調査のセオリーとは異なりますが、大幅にズレる程ではない印象は持っています。報道は継続性や蓄積が重視されるので、もう7~8年はこの過渡期が続くかもしれません。

電話とWebの違いは、質問できる項目数にもあります。電話では最大で10問程度、選択肢も11~12件が最大で、それより増えると回答率が大幅に下がってしまいます。また自由回答の設問も電話では使えません。詳細な選択や定性的なインサイトまで調べるならWebの方が向いているでしょう。一方、電話は今の情勢を偏りなく端的に把握できるエコノミーな方法です。特性による用途の違いは明確にあると思います。

それだけに、電話調査では「正しく質問する」ための聞き方が非常に重要です。文字で読めばわかる言葉でも、電話で聞くと違う単語や同音異義語に聞こえてしまうことがあります。また、質問が誘導的であったり、選択肢が意味的に重複したり排他的でないことは避けなくてはなりません。さらに、「○○に賛成ですか反対ですか?」といった設問では、世間的な○○の文脈を手短かに過不足なく、色がつかないよう説明する必要も出てきます。

私たちの調査は迅速に実行できることが特徴ですが、調査票の作成にはこうした知見が非常に大切なのです。

深読みしてみよう情勢調査が示す「ファクト」

世論調査では各社がほぼ同時に同じような調査をしても異なる結果が出る場合があります。しかし、調査は科学的に担保された方法で行われており、母集団や調査票にバイアスがかかっている訳ではありません。では、結果の差異はどう見ればいいのでしょうか。

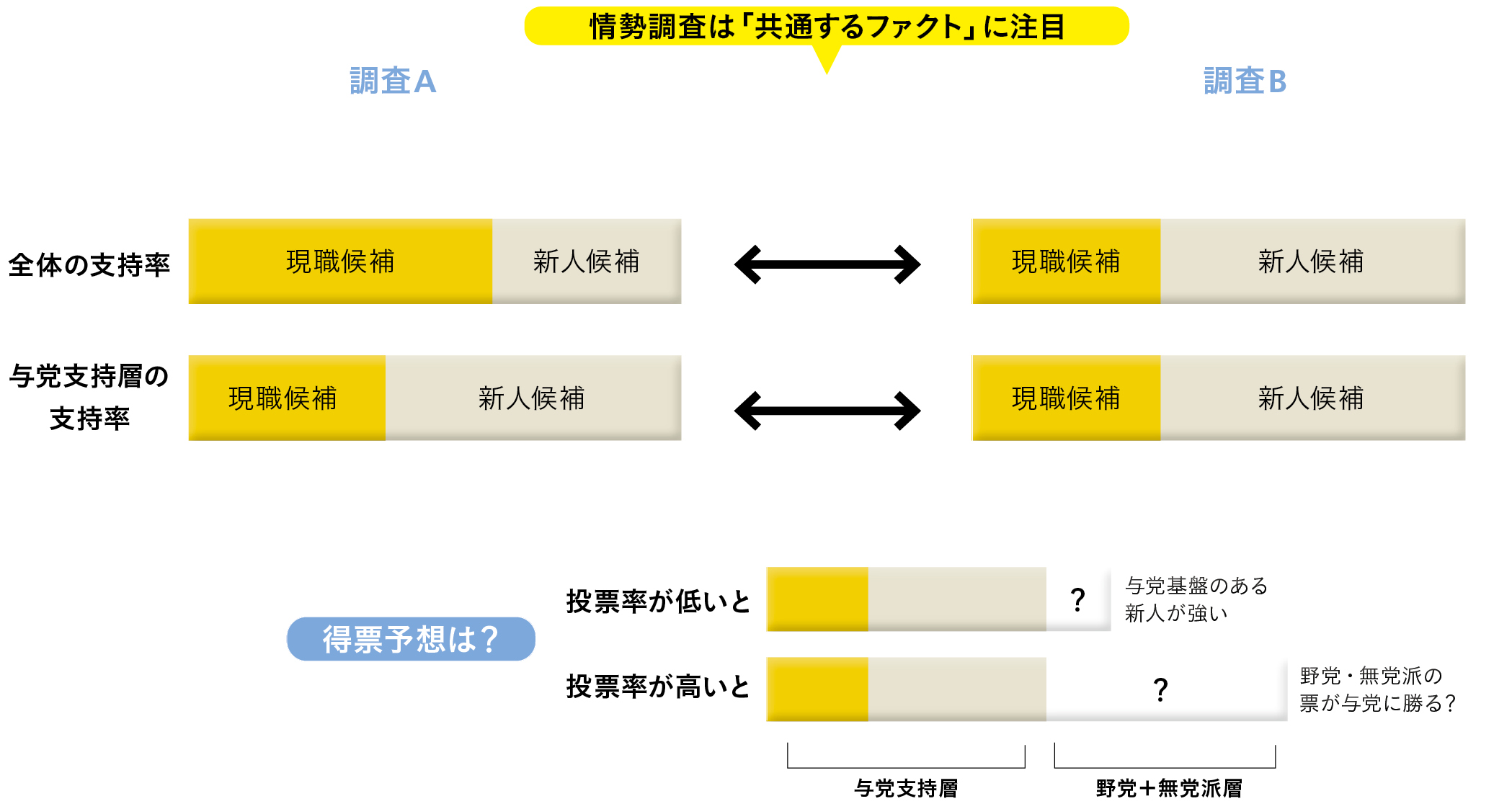

一見異なる結果でも、実は読み込んでみると共通するファクトが見つかるものです。例えば、ある市長選で無所属の現職に対し与党が新人候補を擁立したとします。情勢調査を行うと、調査Aは現職リード、調査Bでは新人リードと、異なる結果が出ました。実際の得票にこれはどう反映されるのでしょうか。

両方の調査をよく読むと、全体の結果は異なるものの、与党支持層に限ると新人の方が支持率が高い傾向が共通していました。このように、一見矛盾するようでも中身には必ず共通する部分があります。これが調査の行われたタイミングにおいてある程度信じられるファクトであると考えられます。

この場合、投票率が選挙結果を左右する可能性が高くなります。投票率が低ければ与党支持層の組織力が勝ると予想され、逆に高ければ野党+無党派層の票がそれを上回る可能性があります。複数の調査を比べて読み解けば、小さな数字の上下に惑わされず正しく情勢を見ることができるでしょう。

私自身、こうした調査からの“票読み”が昔から好きだったこともあり、数年前に報道関係者から電話調査の現状を聞いた際に危機感を覚えました。そしてオートコールの仕組みを知り、技術的にもっと良いものをつくれるのではないかと考えたことが開発につながったのです。

現在の課題は、固定電話の世帯普及率が少しずつ減少していることです。私たちが電話調査を行う際、国政選挙では固定電話・携帯電話に半分ずつかけていますが、地方選挙では固定電話にしかかけられません。携帯電話の番号では回答者の居住地を絞ることができないからです。今後、固定電話“以降”を見据えた新しい仕組みが必要になるでしょう。

ただ、電話からすぐ次の何かへ移行するわけではないと思います。Webも含めたさまざまな技術のハイブリッドもあり得るでしょう。私たちはその新しい仕組みを目指し、研究を始めています。

- 米重克洋

- 株式会社JX通信社 代表取締役社長 CEO 報道研究者。1988年8月山口県生まれ。私立聖光学院高等学校卒業後、学習院大学経済学部に進学。中学・高校時代に航空業界専門のニュースサイトを運営した経験から「ビジネスとジャーナリズムの両立」という課題に着目し、2008年1月に同社設立。https://jxpress.net