Webマーケティングとウェビナーの役割

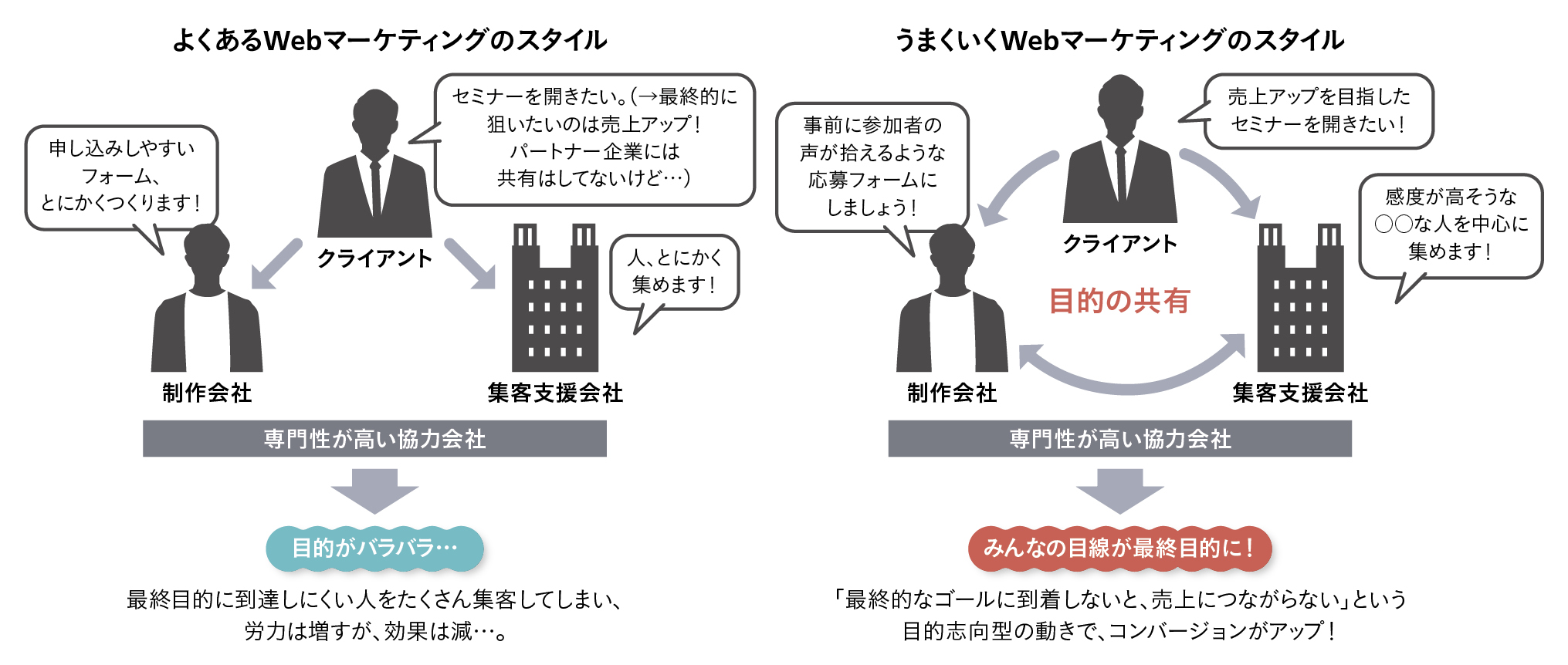

Webマーケティングの理想形は「目的志向型」

Webマーケティングの視点から企業Webサイトの管理・育成を行う(株)ヘノブファクトリー。同社取締役の谷脇しのぶさんはさまざまな案件を通し、多くの企業は本来Webマーケティングが発揮する効果を得られていないと感じていると言います。

Webマーケティングの価値が日本でいまいち上がらない理由のひとつに、その目的や手法がまだまだ知られていないことを挙げます。Webマーケティングという言葉自体は浸透しているのに、なぜなのでしょうか。

「それは、『分業化』が進んでいることが影響しているためです」(谷脇さん)。

日本では、Webマーケティングをはじめとした企業施策を行う際、“制作の”会社や“集客支援の”会社など専門性がある企業や個人とパートナーを組み、進めます。パートナー企業は当然、自分たちの“専門業務における”目的を果たそうと努めます。

「例えばセミナーを開く場合、制作会社はセミナーが開催されることがわかりやすい、あるいは申し込みがしやすいWebサイトになっているかを目指して業務を遂行します。集客支援の会社であれば、人を集めることに全力を尽くします。このような分業化が進んだ状況下では、自分たちの目の前にある『人を集めること』が目的化してしまい、セミナーを開いた先にある本来の目的を見失いがちです」

そのような状況を防ぐために、同社がクライアントに提案しているのは、Webマーケティングの最終的なゴールを明確に設定すること。そして個々ではなく、全体のゴール(目的)に向かって全員で動くことを目指します。

「最終的なゴールとは、売上につながるような目的のことです。これをどういう生産性の高い活動で実現していくのかを、それぞれのポジションのメンバーに共有することが大切です」

全員で、「最終的なゴールに到達しないと売上につながらない」という目的志向で動くことが、コンバージョンアップには不可欠だということです。

目指すべきは「信用」に重きを置いたWebマーケティング

「売上につながる目標設定が大事」と言うと、数字を追いかける営業的な活動を想像してしまいがちです。しかし、「マーケティングにおいて、営業に執着しすぎることは得策ではない」と言います。谷脇さんによると、マーケティングで重点を置くべきは、いかに顧客の「感度」を上げ続けるか。そして困ったことがあれば、「この会社に、この担当者に自社のことを任せたい」と思ってもらえる、ファンをつくることがマーケティングの真髄です。

「お客様は自分たちが抱える悩みを解消してもらいたいという動機で、例えば講演会やウェビナーなどに参加してくれます。その時に、自社やサービスのPRを中心に長時間話をしても、お客様は具体的に自分たちの悩みがどう解消するか想像できず満足に至りません。大切なのは、自分たちがこの会社に相談したら、どのような結果が生まれるかという連想を、いかにわかりやすくかき立てるかということです。その連想に対する期待こそが、顧客の感度なのです」

顧客感度をくすぐるために同社では、個別面談等の場でも直接的な営業はしないと言います。考え得る改善案を惜しみもせずに提示し、金額感や納期もすべて伝え、「この会社と出会えて、知ることができて良かった」と思ってもらえる接点をつくることに注力しています。そうしてファンになってもらうことができたら、クロージングのフェーズに影響します。

「お客様の利益を第一に考えた接点を最初につくり、感度を上げて信用さえ勝ち取っていたら、お金は後からついてきます。いろいろな事情でその時にはクロージングに至らなくても、半年後、何年後に思い出して戻ってきてくれます。また、一度納品が終わった企業から、追加で相談をいただくこともあります」

感度を上げて信用を勝ち取ってこそ、本来マーケティングがなすべき、「儲け続けるための仕組みづくり」が実現できます。

Webマーケティングの一手段としてのウェビナーの役割とは

ファンづくりを最重要視するWebマーケティングにおいて、ウェビナーをどのように活用すると、その効果を発揮しやすいのでしょうか。ウェビナーは製品やサービスをPRする場だと捉えられがちですが、谷脇さんはそれに「待った!」の声をあげます。ウェビナーは、自分たちのことを表現する顧客接点の場であり、自分たちの会社のことやスタッフの人となりを認知してファンになってもらうことがその役割なのだと言います。

「私はWebマーケティングの手法を用いてクライアントの課題を解決しています。しかし常々思うのは、『対面の感度』に勝るものはないということです。『この人は面白い』『この人と何かやりたい』という感情は、圧倒的に対面の方が生まれやすいと思っています。それを克服するために、例えばECでは“中の人”のように憑依させて個性を出すなどしています。他のオンライン施策に比べ、いろいろな場所のお客様とリアル感をもってつながれるウェビナーは、比較的対面に近い感覚を保ちやすい。この特徴を活かすことができれは、ファンづくりに大変有効に働くのではないかと考えています」

また、双方向のコミュニケーションが図れるウェビナーは、ポジティブなイメージを演出しやすいこともうまく活用したいポイントだというのは、合志建彦さん。

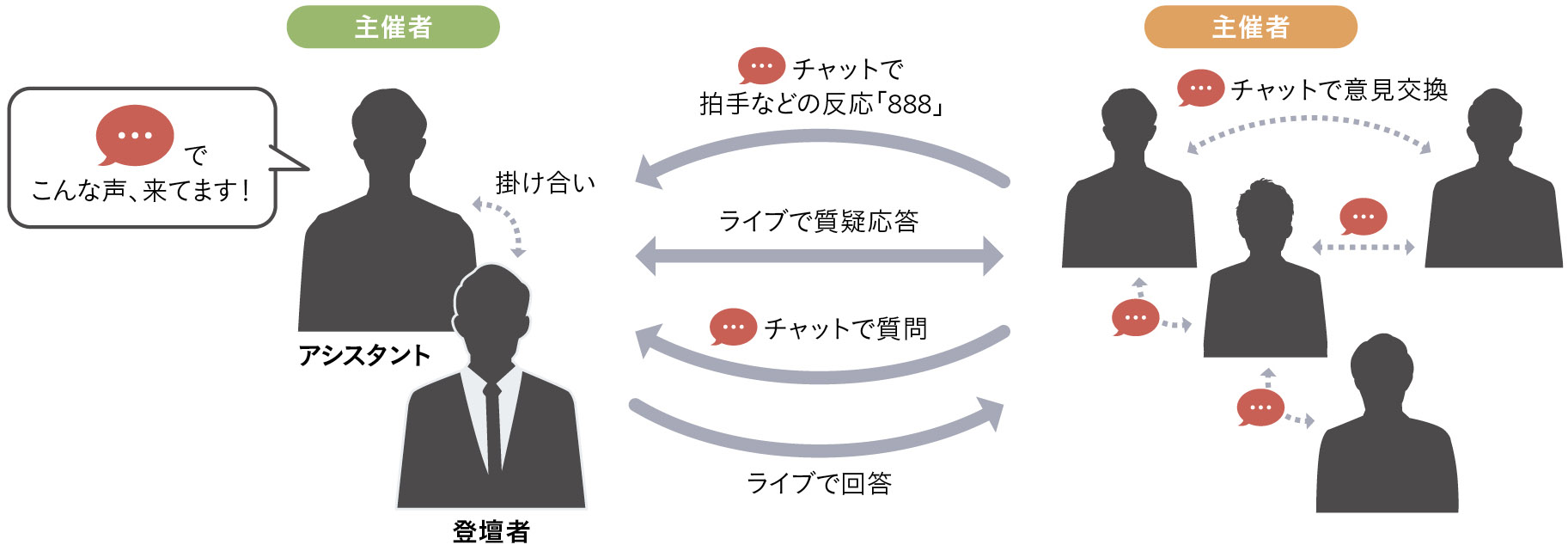

「ウェビナーで画面の向こうの人に向かって、1人で話していると、聞いている人の温度感を感じられない話者は孤立してしまいます。しかし、コメント欄に『888』と拍手を書き込んでもらえたりすると、反応が見えます。また、弊社ではスタッフみんなでウェビナー会場に入っているので、掛け合いをしながら進めたり、コメント欄にライブで書き込まれた質問に答えたりして、ウェビナーのインタラクティブ性を最大限に活かしています」

さらに同社のウェビナーでは、終盤にWebサイトの「ライブ診断」を実施しています。これは参加者の中から希望を募り、ピックアップした2事例ほどを、その場で改善点を提案するというものです。

「我々が診断している間にも、参加者同士がチャットで『こうした方がいいんじゃない?』などのコメントが飛び交います。非常に盛り上がり、その後のフェーズにつながりやすくなっています。その他にも、Facebookの友達申請や『いいね』が増えたり、Twitterに書き込んでくれたり、うれしい副産物もたくさんあります」

ウェビナーを起点とした目的の描き方

ウェビナーを開催して「たくさん人は集まるけれども、1円も儲からなかった」という企業も少なくないでしょう。その理由は、後半のゴール設計がおざなりにされていることが考えられます。ウェビナーは目的ではなく、あくまで手段なので、ウェビナーを起点にクロージングまではどのような道筋で進むのかを決めることが大切です。クロージングまでのステップについて、谷脇さんは以下のように説明します。

「ウェビナーをひととおり終えたら、アンケートを実施します。弊社の場合はその後にライブ診断を行い、参加者の感度を上げます。感度が上がり弊社の興味が高まっているところに『ありがとうメール』を送信。これには個別診断の申し込みフォームをつけています。個別診断後には、『必要であればプロの提案をさせていただきます』とリレーションし、最終的にお金の話をしてクロージングです」

クロージングまでの期間は1カ月~1カ月半。効果測定ももちろん行いますが、クロージング率で測るのではなく、いかに最後の工程までスムーズに進めるかを重視しています。

「自分たちの売上のためにクロージングを行うと、予算が低いお客様は最後までご案内しないことを意味してしまいます。しかし、どんな依頼であっても、お客様を助けることができるのであれば、できることを提案する。そうすることによって、今回は条件が合わなくてもいつかまた必要な時に思い出してくれます」

「マーケティングはファンづくり」という思いを貫いた目的設定が、ブレずに効果を生んでいるといえるでしょう。

- 教えてくれたのは…谷脇しのぶさん

- 株式会社ヘノブファクトリー 代表取締役/Webコンサルタント 企業のWebサイト育成を支援している。近著に『コンバージョンを上げるWebデザイン改善集(マイナビ出版)』。https://henobufactory.co.jp/

- 合志建彦さん

- 制作ディレクター/サイト育成担当