実は拡大する世代間の断絶。10年でメディア環境はどう変わったのか

10年でメディア環境はどう変わったか

本誌のリニューアルにあわせて「ハギハラ総研」も衣替えしていただいた。前身となる連載コラムをスタートした2005年6月号から数えて10年以上続いたことになる。みなさんのご支持があってのことだ。心よりお礼を申し上げたい。

2005年とはどのような年だったのだろう。「ブログ」が新語・流行語大賞をとるなどブームとなり、Web2.0という言葉に象徴される新しいネットビジネスの萌芽が見られた。「Google Maps」と「iTunes Music Store」のサービスが日本でスタートしたのも2005年だ。当時はもちろんPC向けで、iPhone発売は2007年まで待つことになる。当時を知る人たちは「10年ひと昔」を実感するに違いない。

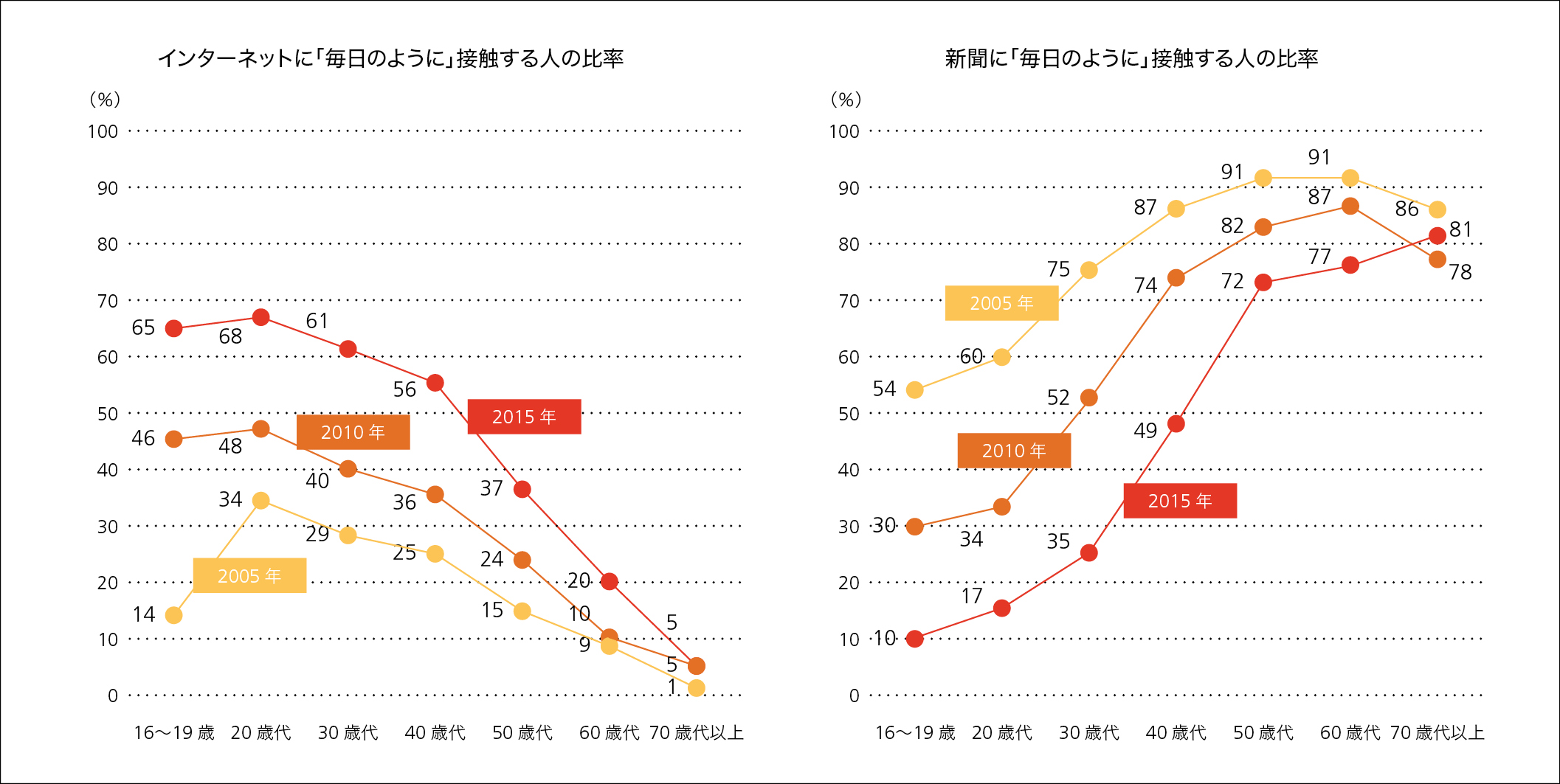

実際、この10年で日本人のメディア接触状況は激変した。NHK放送文化研究所が5年ごとに実施しているメディア接触調査によれば、インターネットに「毎日のように」接触する人は10年間で25%から38%に上昇(週1回以上を含めると58%)、新聞は83%から58%に減少した。特に若年層から中年層の変化が著しく、2005年には20代でも新聞に毎日接触する人は60%もいたが、いまではわずか17%にすぎない。驚くべき変化だ。

一方、高齢層ではネットよりも新聞に毎日接触する人の方がまだ多い。50代ではネット37%に対して新聞72%、60代でもネット20%に対して新聞77%だ。高齢層のネット接触は低いままで、若年層と高齢層のメディア接触の断絶が拡大したのもこの10年の特徴なのである。

こうした数字が実感と違うと感じる人は多いかもしれない。だが、情報通信白書やニールセンなど専門会社の調査でも、毎日ネットを使うのは5,000万人程度と推計されている。佐藤尚之さんのベストセラー『明日のプランニング』(講談社現代新書)は、まさにこの断絶を知ることの重要性を説いている。ネット中心の仕事をしているからこそ、メディア利用全体を概観するマクロ視点と、日本人の半分を占めるネットを毎日使わない人への想像力が必要なのだ。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/