「Content Marketing World 2015」現地参加レポート●特集「コンテンツマーケティング」

イベントの中心「メインカンファレンス」

「Content Marketing World 2015」が開催された9月8日~11日の4日間の期間のうち、初日と最終日は専門ワークショップや各産業ごとに固有のテーマに対して深い議論が行われた。そして、それらの間の2日間に行われるのが、このイベントいちばんの見所であるメインカンファレンスだ。

メインカンファレンスは、参加者全員が一同に集まる基調講演と、45分を1コマとする150以上の専門セッションに分かれる。このセッションでは、さまざまな業界の事業会社のコンテンツマーケターやコンテンツマーケティングのソリューションを提供するコンサルタントなどがスピーカーとして顔を揃え、最新事例やノウハウを惜しみなく発表する。

Joe Pulizzi氏がプレゼンテーションを行い、Marriott International社のメディアカンパニー化を推進するDavid Beebe氏など、業界の第一線で活躍し、注目を集める人物が次々と登壇した基調講演を中心にレポートしよう。

淘汰の時代を迎えたコンテンツマーケティング

メインカンファレンス初日の最初の基調講演に立ったのは、このイベントを主催するContent Marketing Institute社CEOのJoe Pulizzi氏だ。彼のプレゼンテーションはメインカンファレンスの最初に行われ、コンテンツマーケティングの現状と将来の見通しが示される毎年恒例のものだ。

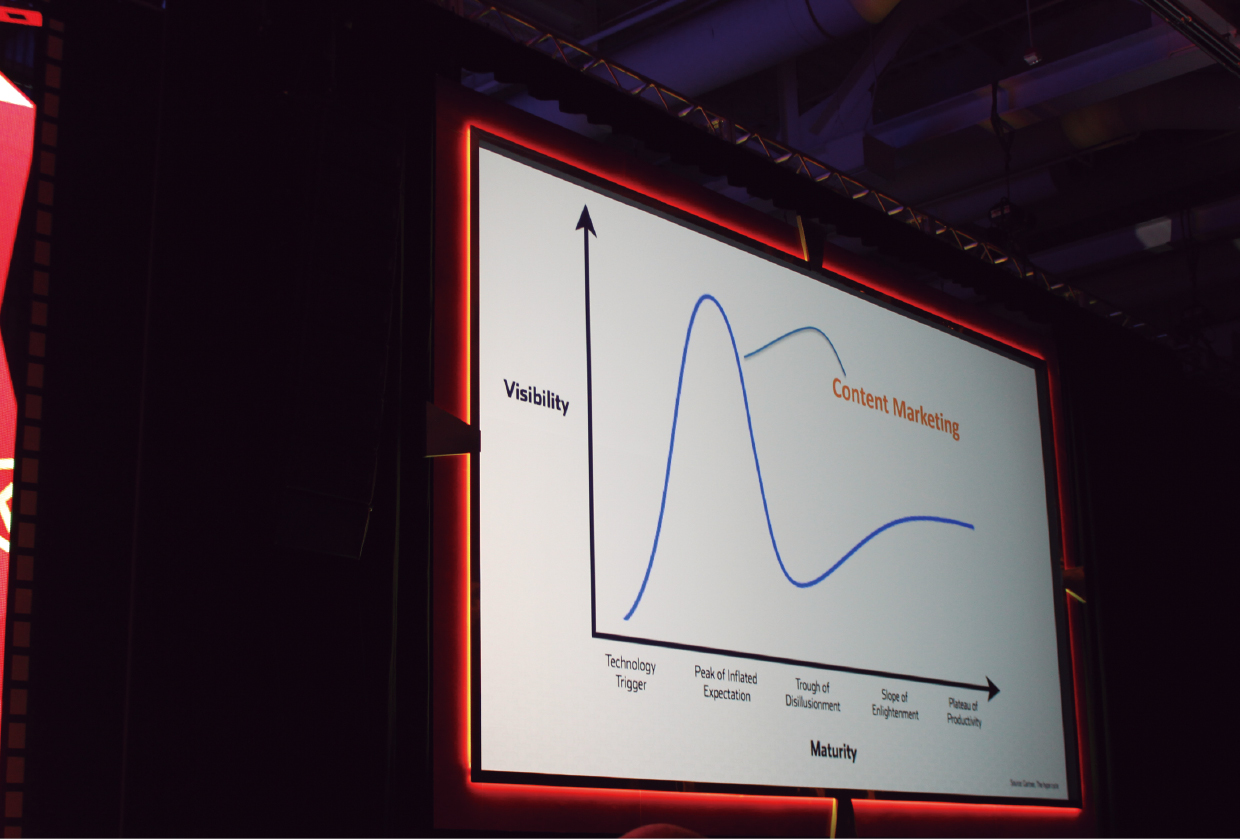

まずJoe氏は、5年目の節目の年に過去最大級の規模でこのイベントが開催できたこと、そしてその背景にあるコンテンツマーケティングの盛り上がりについて熱く語った。その一方で、「コンテンツマーケティングは死んだ」「コンテンツマーケティングは存在しない」などといった批判が存在していることも認めた上で、それゆえに「今はとても大事な時期である」と述べた。「ハイプ・サイクル理論」を引き合いに出しながら、「これらの批判が表しているのは、コンテンツマーケティングの盛り上がりに対する幻滅だ。これから業界内でも成功と失敗の両事例を見るだろう。つまり淘汰が始まるのだ。より良いコンテンツを、より良いコミュニケーションを作る努力を一層しなくてはならない」と語った。

そして、これから起こりうる「淘汰の時代」を生き抜くためのヒントとして「コンテンツ戦略のドキュメント化」の重要性が語られた。コンテンツ戦略とは、ビジネスを行う上でコンテンツマーケティングをどのように位置付け、どんなステータスの見込み顧客にどんなコンテンツを届けビジネスゴールに貢献するかについてまとめた、いわば「設計図」だ。Content Marketing Institute社の調査によると「コンテンツマーケティングに効果がある」と語る企業の半数がドキュメント化されたコンテンツ戦略を有しており、逆に効果を実感できていない企業ほどコンテンツ戦略策定がおろそかになっているという。

今後はコンテンツの蓄積がブランドに

最後にJoe氏は「ドキュメント化されたコンテンツ戦略を持ちながら、さもメディアの会社のように継続的に展開するなかで、このコンテンツの集積こそがブランドになりうるだろう。2016年はそんな『コンテンツブランド』の年になるのではないか」と予想し、講演の幕を閉じた。

コンテンツマーケティングは2007年に米国にて誕生し、2012年後半あたりから日本でも徐々に注目されるようになった。日本と米国では、およそ5年程度のタイムラグがあるといえる。今回の講演で示された、コンテンツマーケティングに対する幻滅と淘汰は、これから日本でも起きるであろうことは想像に難くない。そのときに、どのように行動すべきか、これからの米国での展開や対応が参考になるはずだ。注目しておこう。

- Text:野口聖晃 (株)日本SPセンター

- 2003年日本SPセンター入社。プランナー兼コピーライターとしてキャリアを積んだ後、Web制作会社へ転職。2011年、日本SPセンターへ再入社。2012年に情報サイト『CONTENT MARKETING LAB』を立ち上げ、編集長として運営中。http://contentmarketinglab.jp/ http://www.nspc.jp/