事例:企業がYouTuberとコラボする理由 「UUUM」●特集「動画マーケティング」

YouTuberは「職人」

HIKAKIN、ジェットダイスケ、瀬戸弘司、はじめしゃちょー、木下ゆうか‥‥。いまでは多くの人に知られる存在となった人気の「YouTuber」たち。そんな彼らが所属することで話題を呼んでいる会社が「UUUM」だ。

「UUUMでは、一般にYouTuberと呼ばれている動画クリエイターのマネジメントを行っています。現在、所属YouTuberが60名ほどおります。加えて、我々が主宰する『UUUMネットワーク』に参加いただいているクリエイターが1,500人ほどいらっしゃいます。こちらは動画制作の支援、情報提供といった動画の制作の後押しをする仕組みです」

話をしてくれたのは、同社取締役の中尾充宏氏。プランニングユニットに所属する市川義典氏とともに、YouTuberというクリエイターの特色から話してくれた。

「動画制作をしている方々は、職人さんのような方が多いです。ひたすらに動画の制作をする。ですので、彼らがじっくり制作に取り組める環境をつくろう、というのが私たちの仕事です。そういった視点からトレンド情報や動画制作技術情報、さらにはマーケティングのお手伝いといったことをしています。時には引っ越しのお手伝いなんかをすることもあったりします(笑)」

ブログのような文字中心の媒体であれば個人でも運用は容易だが、動画の場合は技術的に難しい部分もある。そういった点をサポートしつつ「企業」と「YouTuber」とを結びつける仕事もしている。

「個人と企業が話をするのは敷居が高い部分もあります。依頼先には上場企業も多いですし、フラットに話をするのが難しい部分もあるでしょう。そういった点も踏まえながら、マッチングをしたり企画提案をしたりといった仕事をしています。なかでもマッチングはとても大事で、いくら人気のあるYouTuberでも、そこを間違えると、まったく見てもらえない動画になってしまう。驚くくらいにハッキリと結果が出るんです」

YouTuberがつくり出す独特の距離感

UUUMが起業したのは2013年。YouTuberと企業のコラボレーションが増えはじめた時期だったという。

「案件数が急激に増えたのが2013年の末頃からでしょうか。YouTuberの知名度が一気に高まった時期と一致します。今年もその伸びは継続しており、最終的には前年比で2倍以上の実績を残すことができるのではないかと見込んでいます」

これまで最も大きな効果を見せた事例は、2014年夏のロッテとHIKAKINのコラボレーション動画である「風呂で氷漬けになってみた!ロッテ爽キャンペーン!」。HIKAKINが氷風呂に入るという内容がヒット、再生回数は600万回を超え(現在は860万回まで伸びている)、その効果も大きなものとなった。また、資生堂の「シーブリーズシリーズ」とはじめしゃちょー、木下ゆうかのコラボレーションでも売り上げ面での顕著な効果があったという。ところで、それらはどんなユーザーが見ているのだろう。

「その話をするには、まずYouTubeというメディアについて話しておかないといけないと思います。YouTubeは現在、40代より下の層には非常に好意的に受け入れられているメディアです。特に10代、20代からは高い支持を得ていて、テレビでリーチできない層にも届いていると言われています。また、YouTubeはリビングでの“ながら見”が中心のテレビとは違って、スマホでじっと観る人が多いことから、ユーザーが能動的に情報を受け取る傾向にあるとも言われています」

そういった視聴態度がもたらす傾向は「YouTuber動画」にも反映し、ある特性を生んでいる。市川氏はそれを「自分ゴト化しやすい」と表現する。

「YouTuberを非常に身近な存在だと捉えているユーザーが多いと思います。テレビタレントだと“向こうの世界の人”という感じですが、YouTuberの場合は“隣のお兄さん”といった感じでしょうか。そんな身近な人が語りかけるように商品やサービスを紹介する。距離が近いので、ユーザーは自分ゴト化しやすいのだと思います」

中尾氏はそのYouTuberとユーザーの「距離感」こそ、現在企業が注目しているポイントだと説明する。

「この近さは、テレビや雑誌などさまざまな媒体を使ってきた企業でも、これまでどうしてもつくれなかった距離感なんだと思います。だから企業はYouTuberとのコラボレーションをしたいと考えるのでしょう」

もう一つ、YouTuber動画の特性がある。それは「情報量」だ。

「一つの動画はだいたい3分から5分程度の長さがあります。しかもユーザーはじっくりと動画を観る。当然ながら15秒や30秒の動画と比べて伝わる情報量が多いですね。一長一短のある特徴ですが、例えば、“じっくり使って初めてわかるメリット”を持ったような商品やサービスの場合、はじめてきちんと言いたいことを伝えることができるようになったと言えるでしょう」

こういったYouTuber動画の持つ特徴が、「これまで動画マーケティングがうまくいかなかった」企業のニーズと合致した。それがYouTuberと企業のコラボレーションが増えている理由だ。

YouTuber向けのマネジメントを行うプロダクション。知名度の高いYouTuberが多数所属。クオリティの高いコンテンツ制作に集中できるよう、さまさまな角度から最適な環境作りをサポートしている

“ステマ”対策と自浄作用

ただし、一つ気に掛かることもある。いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」の問題だ。YouTuberは普段、自ら購入した商品やサービスを紹介する動画を作成するわけだが、企業とコラボレーションした動画との区切りはしっかりとしているのだろうか。

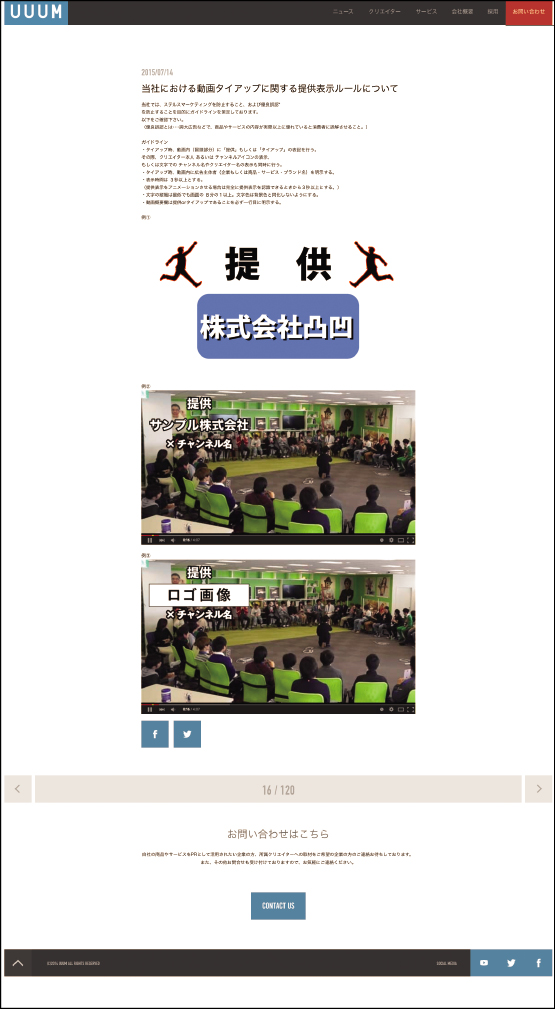

「その点に関しては、心配されている企業さんもありますので、きちんとしたレギュレーションを整備しました。詳細はサイトにまとめてありますが(上図)、基本的に、動画の冒頭部分に『提供』もしくは『タイアップ』の表記をし、広告主体者を明示するというものです。ただし、この点についてはYouTuber自身がとても敏感なんです。彼らは、「自分が選んで作成したコンテンツ」と「コラボレーションしているもの」とをハッキリ分けたいと考えています。ファンが支持してくれているのは、あくまでも自身の選択眼であり、価値観の部分ですから、そこを曖昧にすることは自分を支持してくれるファンを裏切ることになりかねません」

一度でも悪評がつくと、ファンが離れ「アンチ」化してしまうこともある。その怖さというのは、YouTuberなら誰もが知っているもの。そのことが結果的にステマ抑止になっているのだという。ちなみに、YouTuberが企業とコラボレーション動画を作成するのは、多くても月に2~3本程度なのだそうだ。

YouTuber動画の将来像

YouTuber動画は、前述のとおり、HUB型コンテンツとして使われることが多いが、そこにはさまざまな将来性があると言われている。YouTuberの存在感や市場規模が日本より大きい米国では、YouTuberがテレビCMを作成したり、行政機関が作成する「啓蒙コンテンツ」の作成を請け負ったりすることもあるという。

「いままでの広告では届きにくかった層に、足りなかった情報を届けるといった意味では、今後いろいろな分野にYouTuberの仕事が広がっていくと期待しています。実は、HUB型動画だけでなくHERO型動画やHELP型動画のジャンルにも適した性格を持っていると思います。今後はそちらにも広がっていくのではないかと予想しています」

YouTuber動画の人気と、そこに注目する企業の視線が示しているのは、いまの市場が求めている広告情報の形をよく示しているものだと言える。企業のマーケティング担当者も、動画制作に携わる人も、ユーザーのニーズを汲み取る意味でも注目しておきたいコンテンツであることは間違いない。

- 中尾充宏氏

- UUUM株式会社 取締役/プランニングユニット担当 2001年、大学卒業後に証券会社へ入社。2003年にインターネット広告代理店へ転職後は、インターネットや広告の業界でキャリアを積む。上場企業のグループ会社にて経営も経験し、2011年に独立。3年間の会社経営を経てUUUM株式会社へ入社。

- 市川義典氏

- UUUM株式会社 プランニングユニット 執行役員 2001年、大学卒業後に映像音響会社へ入社。動画システムや制作に携わり、2006年インターネットメディアレップに転職。転職後はポータルサイト、ソーシャルメディア、動画サイトなどのメディア担当として活躍。2015年、UUUM株式会社入社。