動画施策10のヒント[9]効果測定の数字の見方●特集「動画マーケティング」

ここまで見てきたように、動画マーケティングでは企画段階から目的を明確に定め、それに適した種類の動画をつくることが成功に近づくヒントとなる。これはすなわち、動画の種類によって目指す成果も違うということだ。狙った成果を挙げることができたのか、効果測定のポイントを動画の種類別に整理してみよう。

[1]人気者/Star 効果測定ポイント >>> シェア数

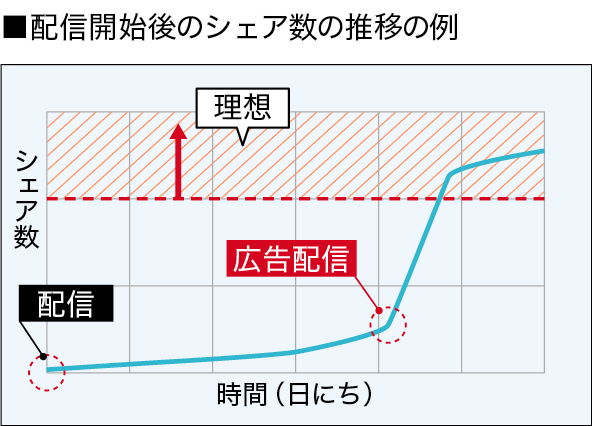

この動画は総合的なブランド訴求を目的とする。視聴されるだけでなく、どれだけ多くの人に良い印象を残したかが重要だ。SNSを中心に展開され「面白い」「人に伝えたい」という印象に対する反応が「いいね!」やツイート・リツイートという行動に表れるため、「シェア数」が評価のポイント数と言える。シェアがシェアを呼ぶ好循環が理想だ。

シェアの広まりは、最初にどう火を付けるかに左右される。反応が低い場合は広告配信でブーストをかけることも考えよう。ただし、自発的なシェアを促すことができるかどうかは、クリエイティブのパワーに左右される。いくらブーストしてもそこが足りなければ大きな効果は得られないと考えた方がいいだろう。

[2]助 け/Help 効果測定ポイント >>> 継続的な検索流入数

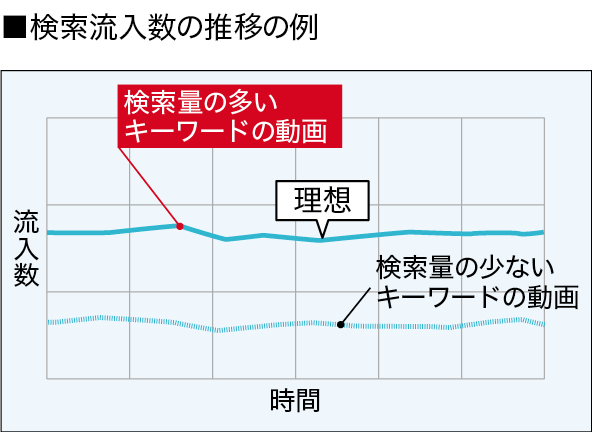

この動画の目的は、顧客の疑問や困りごとに対して役に立つ情報を提供し、ブランド認知やブランド好感を高めること。目的を達成するには、情報を探す顧客が検索からたどり着いた上で視聴する必要があるため、継続的な検索流入数が効果を測るポイントとなる。ニーズの高い情報を提供できれば施策効果が長続きする特徴がある。

検索流入数が少ない場合、まず顧客が本当に困っていることに対して情報が提供できているかどうか、顧客の立場から考え直したり、キーワードランキングや検索ボリュームから「顧客の探し方」を調べ、それにあわせて動画をつくろう。制作費を抑え、数を増やして反応を探るなど地道な取り組みも必要だ。

[3]習 慣/Habit 効果測定ポイント >>> 定期的な再訪数

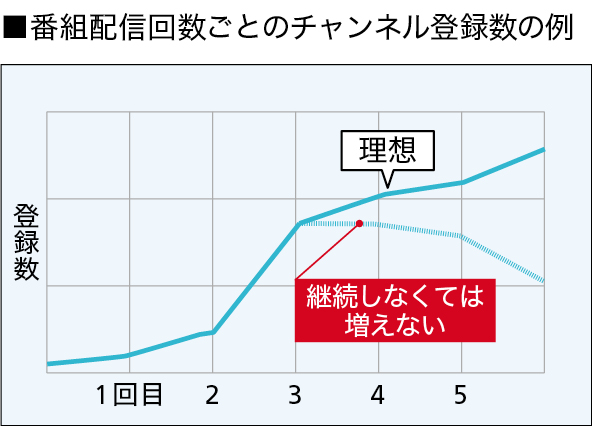

この動画は、定期的なコンテンツ提供により訪問を習慣化させることが目的。そのため、同じ訪問者が継続して視聴しているかどうかが評価の指標となる。動画1本ごとの再生数だけでなく、YouTubeチャンネルならチャンネル登録者数、FacebookならFacebookページの「いいね!」の数など、"番組"全体への反応を重視しよう。

継続的に視聴してもらうためには習慣化が第一歩。曜日や時間を決めて定期的に配信を続けることが最も重要だ。継続性や同時性はSNSと親和性が高いため、SNS上でファンを増やして視聴に誘導したり、動画と連動してコメントを募集するなど、コミュニケーションを取り入れた取り組みにも活用できる。

[4]差 込/Insert 効果測定ポイント >>> 視聴率(視聴完了率)

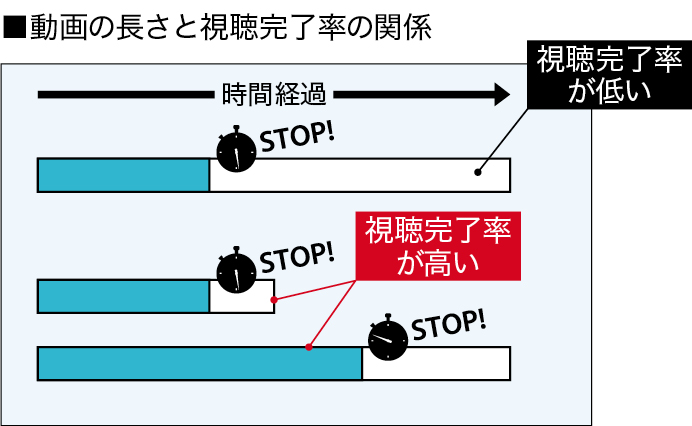

この動画は同じコストでより多くの人に視聴されることが重要。そのポイントとなるのが、どの程度視聴が継続されたかを測る「視聴率(視聴完了率)」だ。どの時点で計測するかなど、媒体によって多少異なるが、途中で切られない=役に立つと評価される。一般に評価が高い動画は入札単価が下がるため、同じ費用でより多くの配信が可能となる。

視聴率を上げるには、より最後に近いところまで再生してもらう必要がある。最も単純な対策は、動画を短くして相対的に視聴率を上げること。冒頭にインパクトのあるカットを入れるなど、スキップさせない工夫も必要。他者のコンテンツに差し込まれた際に邪魔だと思われないものにすることも重要だ。

[5]説 得/Persuasion 効果測定ポイント >>> コンバージョン

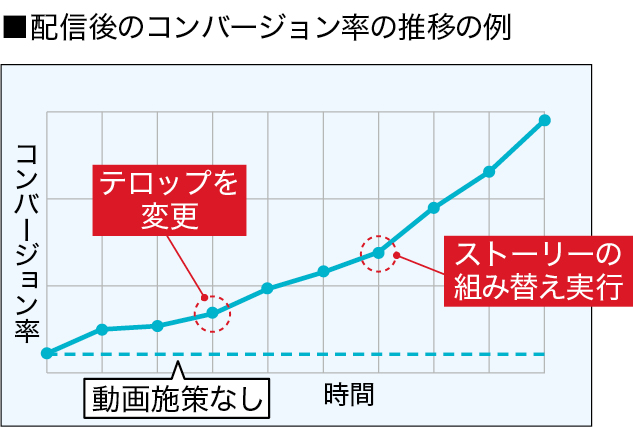

この動画は、ランディングページを訪問した顧客の利用・申し込みなど(=コンバージョン)を後押しすることが目的。コンバージョンへの寄与が効果測定のポイントとなる。動画の導入前後でコンバージョン率を比較するだけでなく、カットを組み換えたりテロップの内容を変えた動画を用意してA/Bテストを行い、より良い成果を追求しよう。

テキストや静止画でも、表現を少し変えただけでコンバージョン率が向上することは多々ある。動画も例外ではないのでA/Bテストを繰り返し反応を探っていこう。また、動画だけでなくページ内のコンテンツを全体的に見直し、顧客の疑問や不安に的確に応えられているか、不足している情報がないかを見直そう。