グロースハックは、成長のための「新しいマーケティング手法」です。●特集「成長戦略 グロースハック」

僕が最初にグロースハックについて学んだのは、シリコンバレーで、自分の会社の製品の検証をしていた時のことです。顧客開発を進め、失敗を繰り返す中で、最大の課題が「ユーザーの獲得(Acquisition)」であること、そしてそれに対処する「グロースハッカー」と呼ばれる人たちしがいると知ったのです。僕はわずかなツテをたどりながら、シリコンバレーにいる名だたるグロースハッカーたちに直接会い、彼らの仕事ぶりを毎日、ワクワクしながら学んだことを今でもよく覚えています。

そして、この新しい成長戦略およびマーケティングの手法が、僕だけではなく、製品やサービスを提供するすべての人にとって価値があり、実践できるものであるということもすぐにわかりました。それは、誰もが感じていた、「良いものを作れば売れる」ことと、「高いお金をかけなければ売れない」という矛盾する二つの現実を、もっとも納得のいく形で解決してくれる方法だったからです。

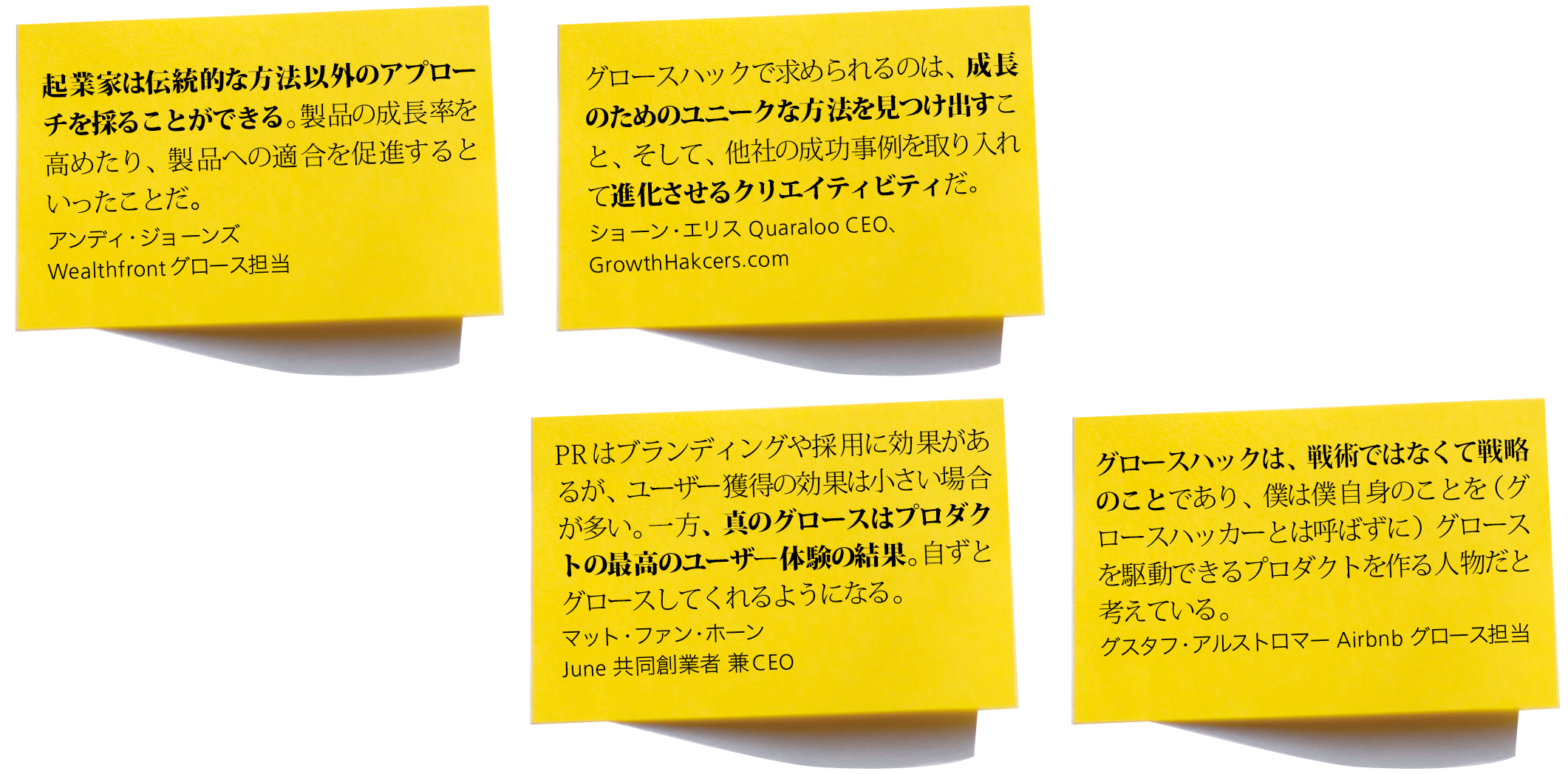

グロースは、英語の“grow”の名詞形であり、成長を意味します。また、「ハック(hack)」は、悪意を持ったハックである「クラック(crack)」とは異なり、既存の方法にとらわれずにクリエイティブに課題解決をする、という意味合いを持っています。つまり、 グロースハックとは、製品の成長率を高めたり、製品への適合を促進するために行う、成長戦略のことなのです。

FacebookやTwitterでグロースに携わったアンディ・ジョーンズは、「起業家的な考え方こそがグロースハックの基本である」と言いました。製品やサービスを提供する際には、予算や時間、チャネル、社内リソース等のさまざまな制約に縛られずに、起業家のように、もっとクリエイティブに、自由になっていいのだ、というわけです。

ただし、これを実践する主体はスタートアップに限りません。成長期の中小企業はもちろん、大企業のプロダクトチームもこれを担います。グロースハックは、プロダクトチームが、企業そのものや製品・サービスの成長にコミットするためのノウハウを指し示す言葉であるとも言えるかと思います。

ではどのようにして、グロースハックの考え方が生まれたのでしょうか。その背景には、歴史、環境の変化があります。なかでも大きいのは、FacebookやTwitter、YouTubeといったソーシャルメディアの普及です。

テレビや新聞、ラジオ、雑誌といったマスメディアが主流だった時代とは違い、製品やサービスがインターネットを介して提供されるようになった今は、アクセス解析を行うことで、個別のユーザーがどのような行動をしているかを追跡することができます。また、ソーシャルメディアを使えば、製品やサービスを提供するビジネス側とそれを利用・消費するユーザー側、さらにはユーザー間でも、インタラクティブにコミュニケーションし、アクションをしあうことができます。

そうした背景のもとで、製品や企業の成長というものを、あらためて、ゼロベースから考えよう、という機運が高まりました。そこで、技術やデザイン力はあってもお金がなかったシリコンバレーのスタートアップたちが、限られたリソースを最大限活用して、素早く、そしてクリエイティブに、成長戦略を実践していった、その積み重ねが「グロースハック」という考え方に結実したのです。

- Text:高橋雄介

- 2013年、米国・シリコンバレーにてAppSocially Inc.創業。CEO。専門はデータベース、知識ベース、マルチメディアデータベースとその応用、顧客開発。ブログ「GrowthHacker.jp」を運営。日経ビッグデータ、TechCrunch Japan等でグロースハック、データサイエンス、ソーシャル、モバイル等について寄稿中。新製品ChatCenter iOを提供中。博士(政策・メディア) Photo by Aito Kodama