グロースハック実践②「技」必要なフレームワークを実践する●特集「成長戦略 グロースハック」

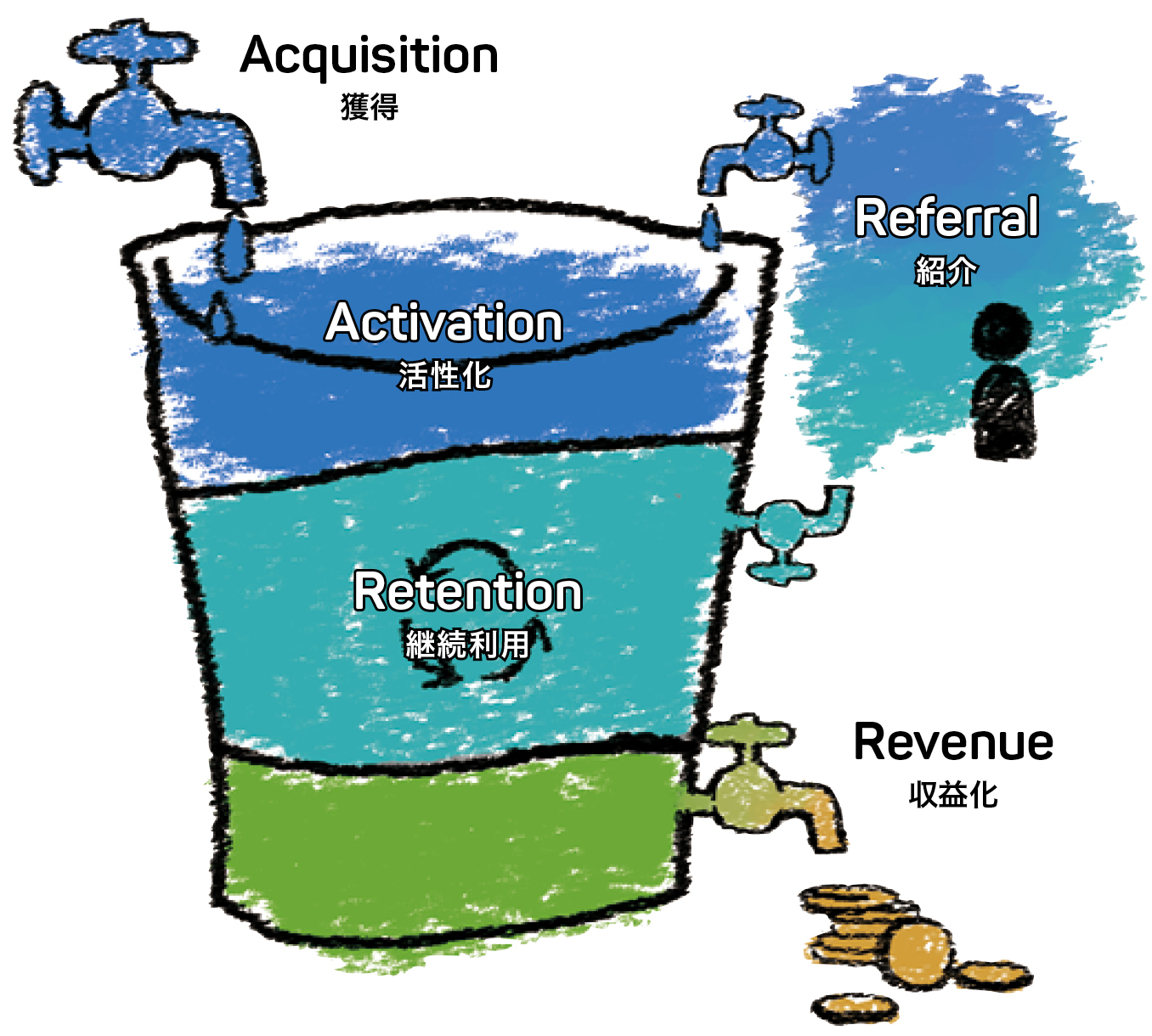

【6】世界で最もポピュラーなフレームワーク「AARRR」

グロースハックにはさまざまなフレームワーク(経営戦略や業務改善、問題解決などに役立つ分析ツールや思考の枠組み)があるが、世界でもっとも有名なものが「AARRR」(海賊が雄叫びをあげるように 「アー!」と発音する)フレームワークだろう。「AARRR」が便利なところは、ユーザー獲得やクリック、コンバージョンなどの特定のKPIに対して部分的にフォーカスして最適化するものではなく、サービス全体をユーザーの行動に合わせた5段階のステージに分解することで、サービスのどこが成長を阻害していくかを把握し、改善できる点にある(それぞれのステージの頭文字をとりAARRRとなっている)。

このフレームワークは、2007年頃からシリコンバレーのベンチャーキャピタルで数々のサービスの成長を導いてきた「500 Startup」の創業者、デイブ・マクルーアが提唱しているもので、成功事例も多く理解しやすい。初めてグロースハックの実践に取り組むチームにとってはベストなフレームワークだ。

【7】AARRR 5つの段階とは?

AARRRフレームワークでは、ユーザーを行動や状況に合わせて、「獲得」「活性化」「継続」「紹介」「収益」の5つの段階に分類して整理したうえで、施策を打ったり、改善を行ったりする。ここからそれぞれの項目を解説していくので、自分が運営するサービス・製品に当てはめてながら考えてみよう。

【8】Acquisition:獲得 ユーザーをどう誘導するか

会員登録、アプリのダウンロードなどをゴールとする、「ユーザーの獲得」がどのようになっているかを考えるステージ。経路ごとのユーザー獲得数や獲得効率を比較し、獲得効率のいい経路にはさらに追加投資を行い、悪い経路には問題を発見して改善していく。獲得経路を考える際には、「自社で完結すること(コンテンツマーケティングなど)か他社と行うこと(PRや事業提携)か」、さらには「非広告(SEOやASO、ソーシャルメディアからの流入など)か広告(検索連動広告、バナー広告など)か」、など背反するもので区分してみるとわかりやすいだろう。

【9】Activation:活性化 サービスが狙い通り使われているか

会員登録後、「ユーザーがサービスを利用しているかどうか」を測定するステージ。利用といっても、会員登録をしてサイトにアクセスしてくれたかではなく、そのサービスが本質的に提供したい価値までユーザーがたどり着いたかどうかを測定し、それが達成されている状態を「アクティベーションされた」と定義する。SNSサービスであればユーザーがつながりを持ち、他ユーザーと交流を行っているか、ECサイトであれば販売しているものを購入しているか、などがそれにあたる。

【10】Retention:継続利用 繰り返し使ってもらえているのか

どのくらいのユーザーが「サービスを継続利用しているか」を測定するステージ。ユーザーを獲得した日を1日目として、2日目どのくらいのユーザーが利用しているか、3日目、4日目‥‥と測定していく。多くのサービスの場合1日目、7日目、30日目の継続利用率をKPIとして管理している。

継続率については、獲得日でユーザーをグループ分けし、その日に行った施策が継続率にどのような影響を与えているかを把握できる「コホート分析※」を利用するとよい。

※コホート分析は「Googleアナリティクス」でも利用できる。「日」「週」「月」のそれぞれを単位として結果の分析が可能だ。

【11】Referral:紹介 友人に紹介してもらえているか

継続利用ユーザーが他のユーザーにサービス利用を紹介するステージ。口コミが発生している状態と同義だ。どのような経路で口コミが発生しているのかという経路探索を行って最適化を図ることや、「このコードを登録時に入力したら友達もご本人も基本料金3カ月無料!」のようなキャンペーン施策などの企画立案計測もこのフェーズで行う。

【12】Revenue:収益化 購入、申し込みにつながっているか

どのくらいの数のユーザーがどのくらい収益に貢献しているのかという「1ユーザーあたりの顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の算出」と、「収益化されているユーザーの数」を計測するステージ。このステージのゴールは二つしかなく、LTVをどう高めるかと、LTVに貢献するユーザーをどう増やしていくかだ。

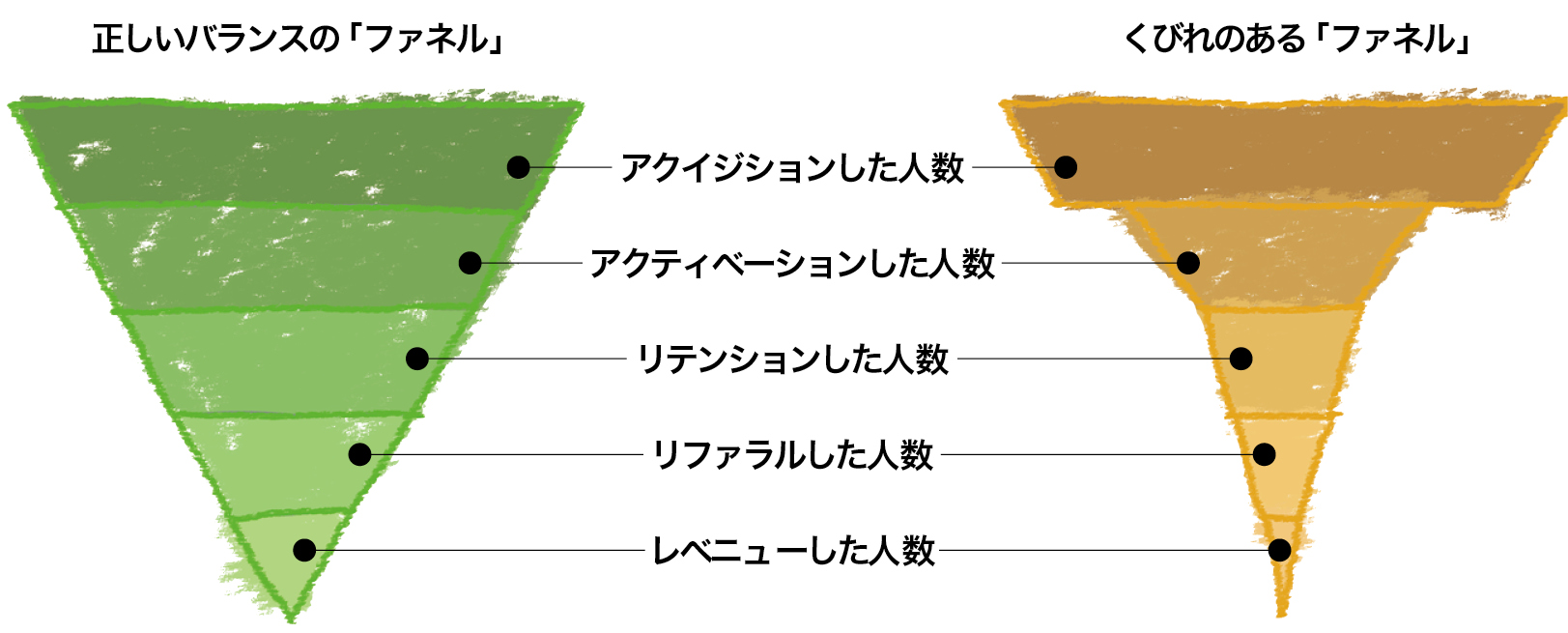

【13】AARRRの数値をファネルに落とし込んでから測定する

AARRRは5つのフェーズでそれぞれのゴールを持ち、俯瞰的にサービスの現状を把握して改善を進めていくフレームワークだが、実際にやろうとするとAARRRのどこから手をつけて改善していけばいいのか迷うことがある。本来であれば、各ステージでのゴールを収益換算し、もっとも収益貢献度が高いステージを改善していくべきだが、収益貢献度が算出できない場合もあるだろう。そのような場合は図のような「ファネル(ろうと)」を作成してみて、ファネルの「くびれ」が一番大きいところをまず改善すべきポイントと考えるとよい。

改善するステージを選んだら、そのステージのゴールをできるだけ「因数分解」する。改善可能な一番小さな粒度まで因数分解を行ったら、その中で改善感度がもっとも高いと考えられる箇所にフォーカスする。たとえばスマートフォンアプリでアクイジションのゴールをアプリダウンロードと設定して改善を行う場合、アプリのダウンロードを増やす施策を考えるのではなく、たとえばアプリのダウンロードを流入経路ごとに因数分解してみるのだ。次のような感じだ。

アプリのダウンロード(DL)数

= アプリストア直アクセスからのDL + 広告からのDL + SNS経由でのDL

そのうえで、もっとも改善インパクトが出そうで、かつ改善可能な場所に資源を投入するというのが正しい手法と言える。

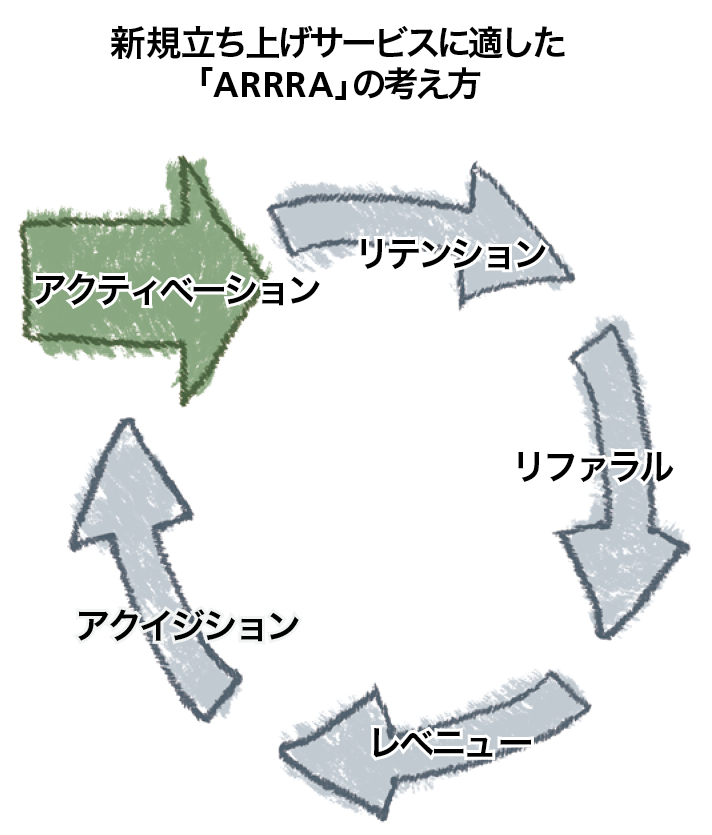

【14】新規立ち上げビジネスやサービスのグロースハックは「A→R→R→R→A」の順番で

AARRRでグロースハックをしていくにあたり、気をつけるポイントが一つある。それは「AARRR」の順番通りに改善を行うことが必ずしも正しいわけではない、ということだ。

ファネル構造の概念図の影響もあって、ついついアクイジション(ユーザー獲得)から手をつけたくなるが、これは危険な間違いである。なぜか。ユーザーがサービスの利用価値を感じていない状態でユーザー獲得を行うのは効率が悪い上に、試したサービスが期待はずれだった場合、そのユーザーに再度サービスを利用させることが難しくなるからだ。期待して入ったレストランでがっかりした料理を出されたとしたら、そのレストランにもう一度行こうと思うだろうか?

グロースハックにおいて、まず手をつけるべきステージはアクティベーション(活性化)だ。そのうえでリテンション(継続利用)を促進し、そのユーザーを中心にリファラル(口コミ)を発生させ、レベニュー(収益化)する。そこで得た利益でアクイジションを行い、さらに成長させていく。AARRRではなく、「ARRRA」サイクルを完成させることが成長への正しい道筋なのだ。

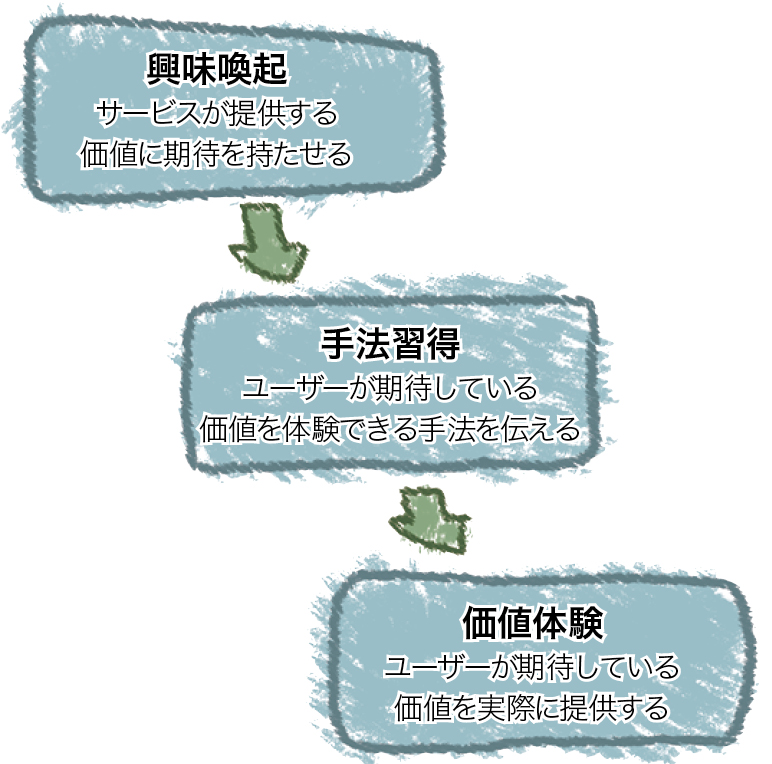

【15】アクティベーションを成功に導く「ユーザーオンボーディング」とは

では、どのようにしてユーザーをアクティベーションさせていくのがいいのだろうか? 新しいユーザーをアクティベーションさせるためには「ユーザーオンボーディング」というプロセスをとるのが好ましい。オンボーディングは、もともとの意味が「新人研修」であることからもわかるように、サービスに初めてアクセスしたユーザーに対して、そのサービスの価値を提供し、体験してもらう「初回プロセス」のことだ。

ユーザーオンボーディングのプロセスは、さらに「興味喚起」「手法習得」「体験」の3つのプロセスに分けることができ、AARRRで行った因数分解のように、それぞれのステージごとにオンボーディングするユーザーのゴール到達率を管理していくことで、ユーザーオンボーディングの達成、すなわちアクティベーションの達成を行う。

ここからは、ユーザーオンボーディング3つのステージの実例を弊社が運営する女性ファッションアプリ「iQON」を手がけた実例をもとに解説してみたい。

【16】「興味喚起」はアプリストアがポイント

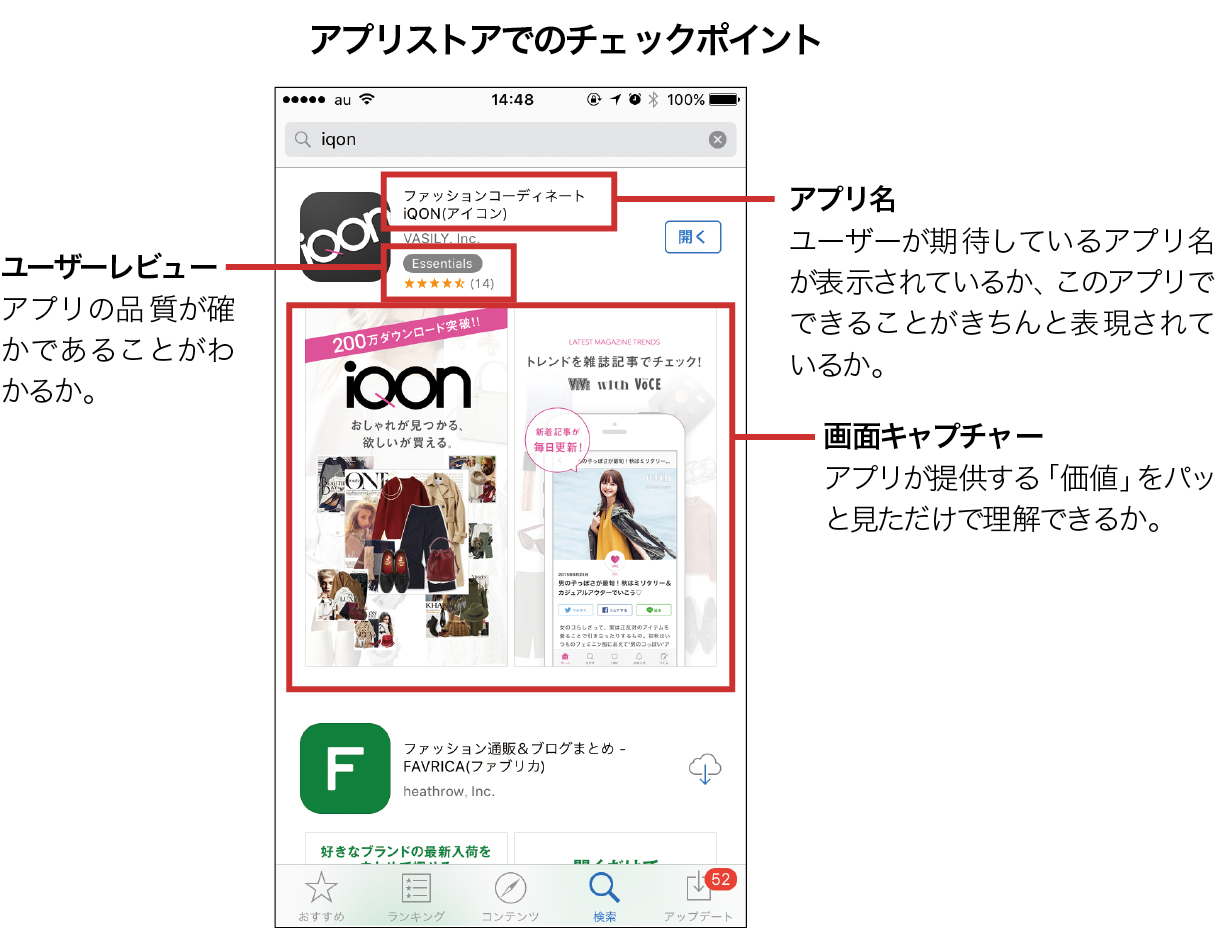

スマホアプリの場合、ユーザーオンボーディングのプロセスは「アプリストア」から始まる。どこかでiQONのことを耳にした、また、「ファッション」などの関連キーワードを検索してiQONを見つけたユーザーに対して「提供価値」を伝え、期待をさせることが重要だ。なかでも、アプリストアの検索結果画面のファーストビューに入る「アプリ名」「画面キャプチャー」「ユーザーレビュー」の3つが重要なので、これをさまざまなテストを繰り返していき最適化していく。

【17】ウォークスルーでアプリの「価値」を伝えきる

アプリをダウンロードして初めて起動する時に、3~5枚の画像を使って、そのアプリで何ができるかをダイジェスト的に紹介する画面を「ウォークスルー」と呼ぶ。ここはアプリが提供する価値を伝えきる場としてもっとも適している場所だと言える。1画面に一つ、そのサービスが提供したい価値をユーザーに伝え、そのアプリで何ができるか、どんな価値が提供されるかを簡潔に伝え、期待感を醸成する。

【18】チュートリアルを使って「手法」を習得させる

アプリストアとウォークスルーでサービスの価値をユーザーに理解してもらい、期待を抱かせたら、次にその価値を「体験」するための手法を習得してもらう。そのためには、ユーザーにチュートリアルを提供するのが望ましい。

サービス提供側としては、チュートリアルなどなくてもユーザーがこちらの意図通りにサービスを利用してくれるだろうと考えてしまいがちだが、どんな簡単な動作でも手法を習得してもらうプロセスは不可欠だ。これは経験から得た知恵なのだが、こちらの想定よりもユーザーのスマホアプリに対するリテラシーが高かったことは一度もない。パッと見たらわかるような、ボタンのタップや画面のスクロール操作でさえ、チュートリアルを用意したほうが手法の習得度は高まるのだ。価値提供のために必要な動作はそれがどんなに簡単な動作であっても、チュートリアルを使うべきだ。

【19】最後に手法と価値をあらためて体験してもらう

最後に、実際に操作を行う流れをチュートリアルに組み込むとよい。ゲームアプリではたいてい、チュートリアルステージが組み込まれているが、それと同じ感覚だ。

iQONではチュートリアルを実際のアプリ利用と同じ流れの操作を組み込むことで、手法取得と価値体験を同時にできるようにした。それによってユーザーオンボーディングに必要な時間の短縮も可能になった。

一つ注意したいのは、プロセスが長すぎるとユーザーはユーザーオンボーディングを終える前に離脱してしまうということ。目安としては5分以内にチュートリアルが終わるような設計をすべきだろう。

- Text:金山裕樹

- Yahoo!にてX BRANDなどのライフスタイルメディアの立ち上げを行った後、株式会社VASILYを設立。VASILYのファッションアプリ「iQON」(http://www.iqon.jp、アイコン)はファッションアプリとして世界で唯一、AppleとGoogle両社のベストアプリに選出。さらに2015年には2年連続3度目のGoogleベストアプリを受賞。会員数は200万人を超え、日本最大級の女性ファッションアプリとしてファッション感度の高い女性ユーザーに支持されている。