AI/FinTech/配送 5年後を見据えた2016年のキーワード

5年後のEC‥‥2016年の第1歩とは

東京オリンピックを4年後に控えた2016年がスタートしました。デジタルの進化で消費者の意識や行動も急速に変化してきているなか、もはや私たちは、「2016年にどうする」という視野から、少なくとも「5年後にはどうなっているか」「東京オリンピック後にはどうなっているのか」を見据えながら2016年という年を有意義に過ごさなければ、たちどころに時代に取り残されてしまうと言っても過言ではない状況になってきました。

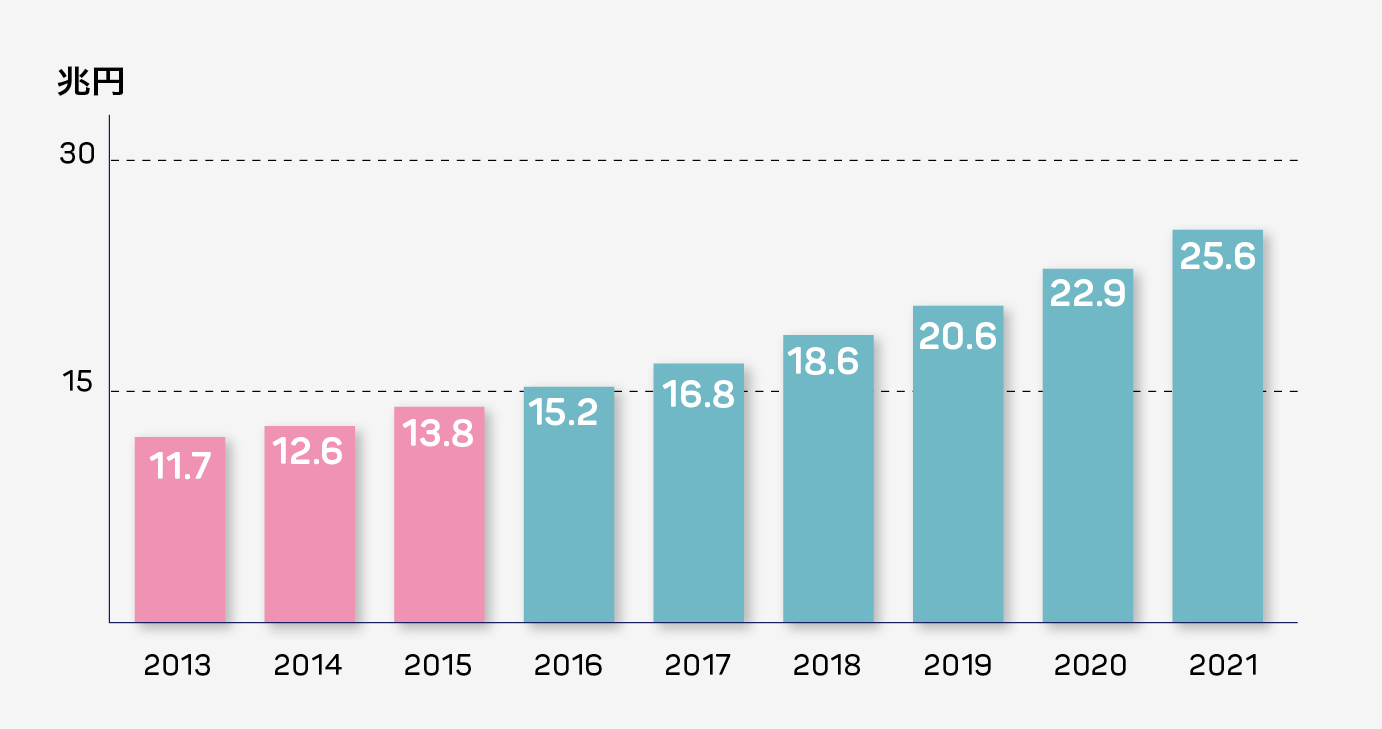

特にEC業界の進歩は目を見張るものがあります。野村総合研究所の最新のデータによると(01)、5年後の2021年にはEC流通総額が2014年の12.6兆円の2倍、25.6兆円になると予想されています。この5年で2倍になるというインパクトは他業界も含めて影響が大きいでしょう。今回は、今後5年の間に話題となるであろうキーワードを挙げながら、2016年には何をしなければならないのかを考えていきます。

2015年11月に野村総合研究所が発表した市場規模予測によると、企業と消費者間の電子商取引(B2C EC)市場は、2021年度には2014年度の2倍となる25.6兆円に達すると予想。携帯電話の普及にともない、時間や場所を問わずECを利用できるようになったことが成長を後押していると分析しています 出典:野村総合研究所

まず、現状の動きから5年後の東京オリンピックが終わった2021年までを考えていきましょう。日本では、楽天市場やYahoo!ショッピング(以下Yahoo!)といったモールが活発で、「ECの多店舗展開」が売上をあげるための大きな施策となっています。2014年にはGoogleやAmazon.comなどが積極的に乗り込んで、米国プラットフォームが日本のEC業界へ楔を打ちこんだ状態になりました。そして2015年は、それらが少しずつ主軸となるプラットフォームとして確立されていっており、今では明らかに米国プラットフォームが優勢になってしまいました。

一方、海外のEC業界も非常に盛り上がってきて、CBT(クロスボーダー取引)、つまり越境ECが盛んになってきています。これは日本だけの話ではなく、グローバルで盛んになっているのです。特にお隣中国の「天猫(Tmall.com)」(02)や淘宝(タオバオ)、JD.com(京東)などは急激に成長してきており、天猫に至っては、シェアが世界3位という位置につけるようになりました。2015年でのダブル11(11月11日、独身の日)、年末商戦が熱くなってきたダブル12での流通総額は楽天市場の1年分をたった1日で更新するなど、その勢いは増すばかりですが、この中国モールにおいても、越境ECが大きく成長しています。

消費者を見てみると、ECの利用者が確実に増えており、若い世代はモールに、年齢が高くなるとモールでの買い物もしますが本店(メーカー、ブランド)サイトでも購入している傾向が現れてきました。

この本店サイトで購入する傾向は今後さらに進むと予想されます。個人情報に敏感なユーザーがモールに個人情報を入れるよりも、しっかりとした企業やおもてなしを望んでいることを示唆していると考えられます。

アリババグループの「天猫(Tmall.com)」は、7万を超える店舗、会員数6,500万人、流通総額は8兆3,325億円という巨大な規模のインターネットショッピングモール。2014年の独身の日(11月11日)には、取引額が571億元(約1兆73億円)に達しました

5年後を占う3つのキーワード

そんな現状のなか、さまざまなアイデアが生まれ、新しい技術がどんどん出てきています。特にこの5年間でEC業界に影響があるキーワードとして以下のものが挙げられます。

●AI(人工知能)

●FinTech(金融テクノロジー、ウォレット決済)

●配送クラウドソーシング

まず、AIで注目なのは、「The Grid」です。これはユーザーが提供するコンテンツを人工知能が判断し、自動的に新たなサイトをつくるWebサイトビルダーで、写真をアップロードすると自動的にカラーパレットを抽出し、Webサイト全体の色味を決定するなどができるとのこと。現状ではまだクローズドベータ状態で、実際にどこまでのことができるのわかりませんが、脅威なのか、はたまた救世主になるのか非常に興味があります。また、AIはすでに各企業が乗り出しています。ソフトバンクのPepperもそうですし、AppleのSiriもそうですね。Facebook社が2015年夏に発表したパーソナルアシスタント「M」も気になるところです。ECでは、カートステップやお問い合わせ、フォーム入力などで影響が大きくなると予想できます。

2番目は、FinTech(フィンテック)です。これは要するにID決済やデジタルウォレット決済など、金融とIT技術を融合した新しいサービスのことであり、2014年頃から挙がってきているキーワードですが、2016年以降EC業界を席巻する可能性があります。

日本でもAmazonログイン&ペイメントが導入されて、2015年秋以降さまざまなEC企業が導入を進めています。ユーザー登録せずにIDで決済できる仕組みはとてもシンプルでわかりやすく、今後導入・利用も促進されると予想できます。実際に使ってみればわかりますが、ID決済は30秒もかかりません。この体験をしてしまうと、今までのフォーム入力がとても煩わしくなります。米国のプラットフォームで考えれば、2億2,000万人のユーザーを持っているPayPalや日本で4,000万人が持っているAmazonは、日本のプラットフォームにとっては脅威でしょう。さらにGoogleやFacebook、Instagramなどがこの分野に本腰を入れると、一気に状況が変わってきてしまう可能性があります。

アクティブアカウントが1億7,000万(国内は100万)を超えるデジタルウォレット「PayPal」も、2015年に日本上陸して話題となった定額制動画配信サービス「Netflix」をはじめPlayStation Store、国内の大手量販店では初となるヤマダ電機など導入が進んでいます

配送の人材不足

3番目は、配送の課題です。正直なところこれが一番厄介であると言えます。今ですら、物流の課題は大きく、送料の値上げ、ドライバー不足は顕著で、あちこちでパンク状態です。現状の配送ドライバー数は11万人と言われていますが、今後5年間でさらに9万人のドライバーが必要になるとされています。ECの流通額が2倍になると予想されるなか、物流業界における合理化策はほぼすべてやりきった状態で、残りの改善項目はかなり少なくなってきています。となると人海戦術を行うしか手がないのかもしれません。

これを解決する手段として、例えば外国人をドライバーとして雇う案や、タクシーでも荷物を運べる許認可、地元の新聞配達や牛乳配達網、畳屋、インテリア店舗からの配送など既存の配送網を使用する案もありますが、業界全体で大きな動きをつくる必要があり、なかなか進んでいかない状況となっています。

また、商品が店舗から顧客に届く最後の区間「ラストワンマイル」で宅配業者を挟まなければなりません。店舗も顧客も手続きや宅配業者とのやりとりなどでどうしても一手間、二手間かかってしまう現状を、できるだけシンプルにしたいところです。

そこでAmazonが考えたのが、ドローン配送です(06)。すでに日本の企業でも実験をしているところが増えてきました。法律上の課題も多い現状ではありますが、着実に実現の道をたどっています。一方、自動車の自動運転も物流業界からも熱い視線が送られています。宅配のドライバーがいなくても家の前まで荷物を自動で運んでもらえるならば、後は受け取るだけですのでドライバー不足の課題は一気に解決するかもしれません。受け取り側もマンションならば管理人が受け取る仕組みをつくればいいのですから、法律がOKになるならば運用フローとしてはドローンよりも自動車の自動配送の方が解決しやすいのではないかと言われています。

2016年にしておくべきこと

ここまで、EC業界の現状から今後の動きの3つのキーワードを紹介してきました。では、EC業界はこの動きに対してどのように考え、対処していくことが必要になってくるのでしょうか?

まず、グローバルで起きていることに広くアンテナを張っておくことがますます大事になってきます。日本国内だけで勝負するのであっても、さまざまなテクノロジーが入ってきて、それが日本のEC業界にも大きく影響を与えます。例えばイスラエルの「SimilerWeb」や中国の「NINT」といったWebサイト分析ツールは驚異的ですし、SNSのタイムライン上によるID決済を可能にするソーシャルコマースは、今伸びているキュレーションメディアを一新してしまう可能性もあります。ちなみに、ID決済はさまざまな企業が使い始めます。しかしながら多種類を導入することは難しいと思われ、最終的には2、3のID決済に絞られると思います。どこが残るのかはこれから注意深く見守る必要があります。

そして、AIが進化してくることを考えると、当たり前に聞こえますが「人間ができること」が残るでしょう。人間ができることとは? それはアイデアとクリエイティブです。これをAIが人間を超えるのは2045年以降と考えられています。あと30年あります。

アイデアとクリエイティブの力をつけていくことは、この5年間の一歩としては非常に重要でしょう。今、やるべきはデザインのチカラをつけることはもちろん、クリエイティブ力、ディレクション力やプロデュース力をつけていくことです。

特に2016年に要求されるのは、Webのクリエイティブディレクターでしょう。紙媒体やTVCMなどと比べ、Webのクリエイティブディレクターは増えているとはいえまだまだ少ないと言わざるを得ません。

インターネットは普及が始まってまだ30年も経っていません。Windows 95の登場を節目と考えてもようやく20年となり、二十歳を迎えたばかり。紙媒体やTVの歴史と比べたらまだまだこれからです。雑誌やTVと同様に一般にますます浸透していくことは間違いないインターネットの世界にも、企画段階からのアイデア・クリエイティブがさらにいっそう求められるようになると予想できます。

2016年にはWebのユーザビリティ、ユーザー体験、ECに必要なノウハウを身につけたクリエイティブディレクターに、さまざまなオファーが届くと思われます。ますます、Webのクリエイティブ能力、しかもグローバルを見据えたWebのノウハウが求められるであろう1年になると私は考えています。

- Text:川連一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマースコンサルタント協会代表理事。フォースター(株)代表取締役。楽天市場での店長時代、楽天より「低反発枕の神様」と称されるほどの実績を残し、2003 年に楽天SOY受賞。2004年にSAVAWAYを設立、ECコンサルティングを開始する。現在はリテールE コマース、オムニチャネルコンサルタントとして活躍。http://jeccica.jp/