宮本卯之助[神輿師]

- 七代 宮本卯之助(みやもと・うのすけ)

- 1941年、東京都浅草生まれ。 家業である(株)宮本卯之助商店に入社し、七代宮本卯之助を襲名。神輿だけでなく、和太鼓や和楽器など、広く伝統芸能の歴史や魅力を伝えている。世界の太鼓を集めた「太皷館」や邦楽教室、和太鼓練習のための「宮本スタジオ」を開設。2013年、黄綬褒章受賞。http://www.miyamoto-unosuke.co.jp/

木彫、漆、彫金、鋳物 —職人技の結晶

「伝統技能の職人を束ねる親方」というイメージから想像していた姿とは異なる、シックなスーツ姿で取材に応じてくれた宮本卯之助さん。文久元年(1861年)創業の宮本卯之助商店の七代目として、神輿や太鼓の製造販売を行う老舗を率いる。門外漢からすると、まずこうした世界でも襲名制が存在することに驚かされる。

「初代の宮本清助が茨城県の土浦で太鼓店を創業し、浅草に移転した時の四代 宮本卯之助以降、この名前を襲名しています。浅草で祭礼用の曳(ひき)太鼓づくりなど、五代目からは町の神輿づくりを請け負いました。そうして信頼を得ながら、やがて宮神輿(神社所有の神輿)も請け負わせていただくようになりました」

宮内庁や国立劇場、歌舞伎座などに能楽器や太鼓類を納めるとともに、各所で伝統的な神輿の製造・修復を手がける。「三社祭」で知られる地元の浅草神社では、宮神輿の製作(1950年、1953年)および大修復(1995~96年)という大役も全うした。

神輿は、神社から町へ降りてくる神様を運ぶ尊い乗り物。そのため神社を模した形状となっているが、祭りの華ならではの、職人技の結晶でもある。

「神輿は大きくは3つの部分からできています 。上から、鳳凰などを戴く『屋根』、鳥居や井垣など神社の構造をふまえた『堂』、そしてこれらを載せる土台となる『台輪(だいわ)』です。そこで求められるのは、まず神様を乗せて町を練り歩ける丈夫なつくりであること。さらに、豪華で粋な姿であることですね。そのため、木地(きじ)師、塗師(漆職人)、錺(かざり)師(彫金師)、鋳物師など専門職人の分担・協同作業でつくられ、全体を統括する者が『神輿師』と呼ばれます」

主要な構造部分は、釘を使わず木製の「ほぞ」で接合される。これにより、祭りで神輿を激しく揺さぶる「魂振り(たまふり)」などにも耐えうる柔軟さや頑健さを保ち、分離可能な仕組みは保管/修復時も都合がよいという。約20種もの作業を専門の職人たちが担い、特注神輿では、3,000種以上にもおよぶ部品が使われる。

「良いものをつくるのは当然ですが、お祭り本番に神輿が間に合わなければ、それこそ“後の祭り”。私は33歳で神輿師の立場になり、自分より年上かつ経験豊富な職人たちの仕事をまとめる難しさに苦労しました。彫刻師や錺師などの専門職は独立している方も多いので、彼らの仕事場を回り、複雑な工程全体を納期に間に合うよう動かしていく。結局はそうした現場まわりで仕事を学ばせてもらったように思います」

宮本さんたちが手がける神輿に必ず添えられるのが、「宮本重義」の文字。すなわち「義を重んずる」は、彼らの社是、コーポレートメッセージでもある。

「卯之助の名とは別に、神輿につける“作人名”です。『重義』とは、“正しいことをする”の意かと思います。重く、難しい言葉ですが、ものづくりをする人間にとっては、“本物の仕事をする”ということだと受け止めています」

信頼されて引き受けたからには、納期や材料、その他の課題に突き当たっても最高のものに仕上げる。こちらが見込んで頼んだからには、職人ととことん付き合い、やり遂げてもらう。それだけに「お客様の熱意を神輿に反映できたとき、また職人たちが“こんな神輿をつくろう”という意を汲んでくれた時の嬉しさはひとしお。この仕事のやりがいを感じるのは、そうした瞬間です」と語る。

神輿の「作り手」、文化の「担ぎ手」として

神輿の歴史は1,300年前の奈良時代まで遡る。現在の神輿文化に直結するという江戸時代からでも、長い伝統を受け継ぐ世界だ。だが宮本さんたちは、「ただ“十年一日の如し”で不変のままというわけではない」という。たとえば、設計におけるCADの導入もその一つ。

「従来、神輿には設計図がありませんでした。まず土台となる台輪のサイズを決め、そこから堂の高さ、屋根幅、鳥居の位置などを“割り出し”ていく。その上で、各寸法に合わせた型紙をもとに製作します。ですが近年、特注神輿の製作などにCADも活用しています。お客様が原寸大で全体像を確かめたいという際に役立ちますし、我々にとっても、従来は職人個人の力量に委ねていた部分を、共有・検証できる利点があります」

テクノロジーもうまく取り入れて効率化し、職人たちが手仕事でしか実現できない部分(たとえば、屋根の漆塗りや各種の彫刻など)に注力する時間を充分に確保する。一つの神輿づくりにかかる期間は通常でも1年、特注では2年にもおよぶと聞くと、こうした挑戦も現代の「職人技」の一部と言えるのかもしれない。

「宮本卯之助」の名を継いだのは2003年。襲名時には戸籍上の名までも変えるのだという。いわゆる「芸名」や「屋号」とも違う、覚悟の現れだろうか。先代の祖父が他界した後、後継者だった父が闘病の末に襲名を遂げぬまま世を去り、宮本さんはその想いも胸に、新たな「卯之助」となった。

「率直にいうと、最初は“古くさい名前だな”と(苦笑)。ただ、襲名してしばらく経つと、これで良かったと思うようになりました。代々続くこの仕事を受け継ぐ上でわかりやすいですし、何より、“宮本卯之助商店”という存在とお客様たちとの関係をつないでいくことになるのだな、と考えています」

神輿師は、手がけた神輿が晴れのお披露目を迎える祭り、いわゆる「担ぎ初め(かつぎぞめ)」の場では、その神輿を背負うことはない。控えめに現場を見守り、「無事に祭りが終わるまで、祈るような気持ちで付き添う」だけだという。しかし実際は、彼らは目に見えない重要な担ぎ手でもあるのだろう。

最後にポートレート撮影のため、スーツの上着を半纏 (はんてん)に着替えてもらった。その瞬間、終始穏やかな宮本さんの表情と佇まいが引き締まる。ここで、宮本さんにとっての「粋」とは? と聞くと、こんな答えが返ってきた。

「“さあ、粋にしよう”と思ってやるのは難しい。だから、江戸っ子的に言えば“野暮はしない”ということでしょうかね」

そこには、伝統と責任、そして誇りを背負って前に進む者の姿があった。

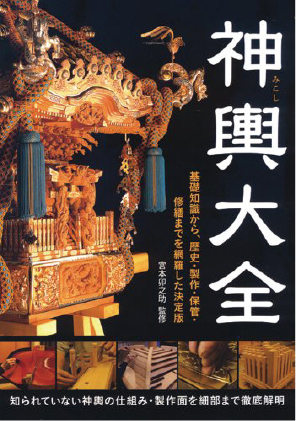

『神輿大全』監修:宮本卯之助 価格:3,672円(B5判)

宮本卯之助商店 西浅草店 所在地:東京都台東区西浅草 2-1-1 時間:9:00~18:00 年中無休