NPS業界ベンチマークとSNSエンゲージメント率●特集「リピーター&ファンを生む新法則」

日本のNPSは低い傾向に

NPSをこれから導入する、もしくはすでに導入している場合、その数値がエンゲージメントの一つの指標になるが、可視化されると、ついつい他の会社や業界がどの程度のスコアをとっているのか気になるもの。

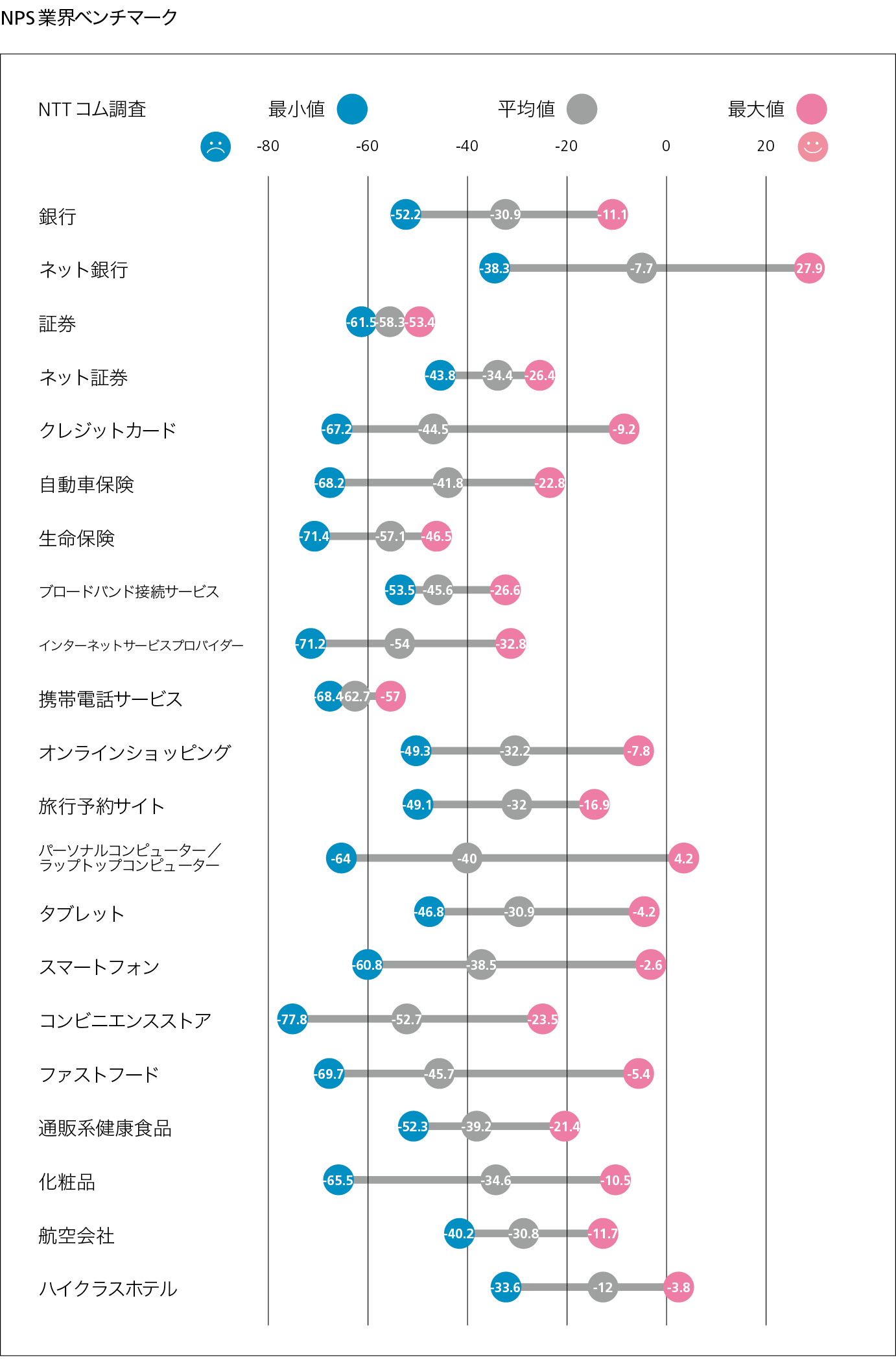

その参考になりそうなデータが右の図。2015年3月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株)がNPS業界ベンチマーク調査として発表した。金融サービス ・通信サービス・ハイテク機器・オンラインショッピング・旅行業などの21業界140ブランドのNPS調査をまとめたものだ。

このデータを見てまず気づくのは全体のスコアの低さ。全21業界中で最大値がプラスとなったのは、「ネット銀行」「パーソナルコンピューター/ラップトップコンピューター」「ハイクラスホテル」の3業界だけ。

次に目を惹くのは、「ネット銀行」と「携帯電話サービス」のスコア。「ネット銀行」におけるトップのNPSは27.9で、平均値も-7.7と他の業界に比べて突出して高い。これは店舗の営業時間の短さや待ち時間の長さ、手数料など、ユーザーが既存の銀行に対して抱いていた不満点を補っている点が多いのが理由と考えられそうだ。一方で、「携帯電話サービス」は契約の際の2年縛りや料金プランの複雑さなどに加え、毎日使うサービスであるゆえにユーザーの厳しい視線にさらされやすいのが、NPSの低さに繋がっていそうだ。

ただ、こうしたベンチマークを知る上で注意したい点もある。そもそもNPSは自社の顧客ロイヤリティを測る指標の一つということだ。同じ業界だったとしても、単純にこのベンチマークと比較して一喜一憂するのはあまり得策ではない。さらに日本ではNPSの回答が11段階の5や6に偏りがちと言われ、アメリカなどに比べると、スコアが低めに出ると言われている。

とはいえNPSは今後の可能性や成長率を示す指標と考えられており、NPSが12ポイント増加すると、企業の成長率が倍増するとも言われたり、NTTコムの発表によるとNPSの推奨度が高いユーザーほど、継続利用の意向が見られるという。

SNSでもエンゲージメント率がわかる

NPSやCESとは異なるが、エンゲージメントの指標としてSNSを使う方法もある。FacebookとTwitterはどちらも公式のものが用意されているため、エンゲージメント率を知ることは簡単だ。Instagramは現在、インサイトが提供されていないが、コンサルティングサービスを行うL2の調査によると、ビジュアルに訴えるファッションやビューティなどのジャンルでは、エンゲージメント率が高いという結果が出ている。これは写真がメインのため、気軽にシェアしやすいのが要因だろう。

これらSNSにおけるエンゲージメント率は無料かつ、すぐに導入できるというメリットがある一方で、サービスや商品に対するエンゲージメント指標としてはやや使いづらい点もある。というのも、ファンによる購買アクションも、ビジネスとはまったく関係のないネタ記事も、炎上・拡散した投稿も、FacebookのインサイトやTwitterのアナリティクスでは等しく「エンゲージメント率」という数値にまとめられてしまうからだ。その点、ユーザーに対して同じ質問をするNPSなどのほうが、指標としては使いやすいかもしれない。

いずれにせよ大事なのは、最終的な判断材料としての指標は1種類に絞ること。中・長期的な視野にたって、顧客とのエンゲージメントを着実に高めていってほしい。