ネット利用時間という考え方はいずれなくなる

この10年間でネット利用時間はどのくらい増えたのだろうか。NHK放送文化研究所が5年ごとに実施する「国民生活時間調査」でその一端がわかる。約8,000人を対象に、指定日の行動を15分刻みのタイムテーブル形式の日記に記入してもらうもので、日本人の生活行動やメディア接触時間の変化が的確に表れる。先月、2015年の調査結果が発表されたばかりだ。平日のテレビ視聴時間や新聞閲読率が中・高年層を含めて幅広く減少したこと、起床と就寝ともに早まり朝型シフトが進んでいることが指摘されている。

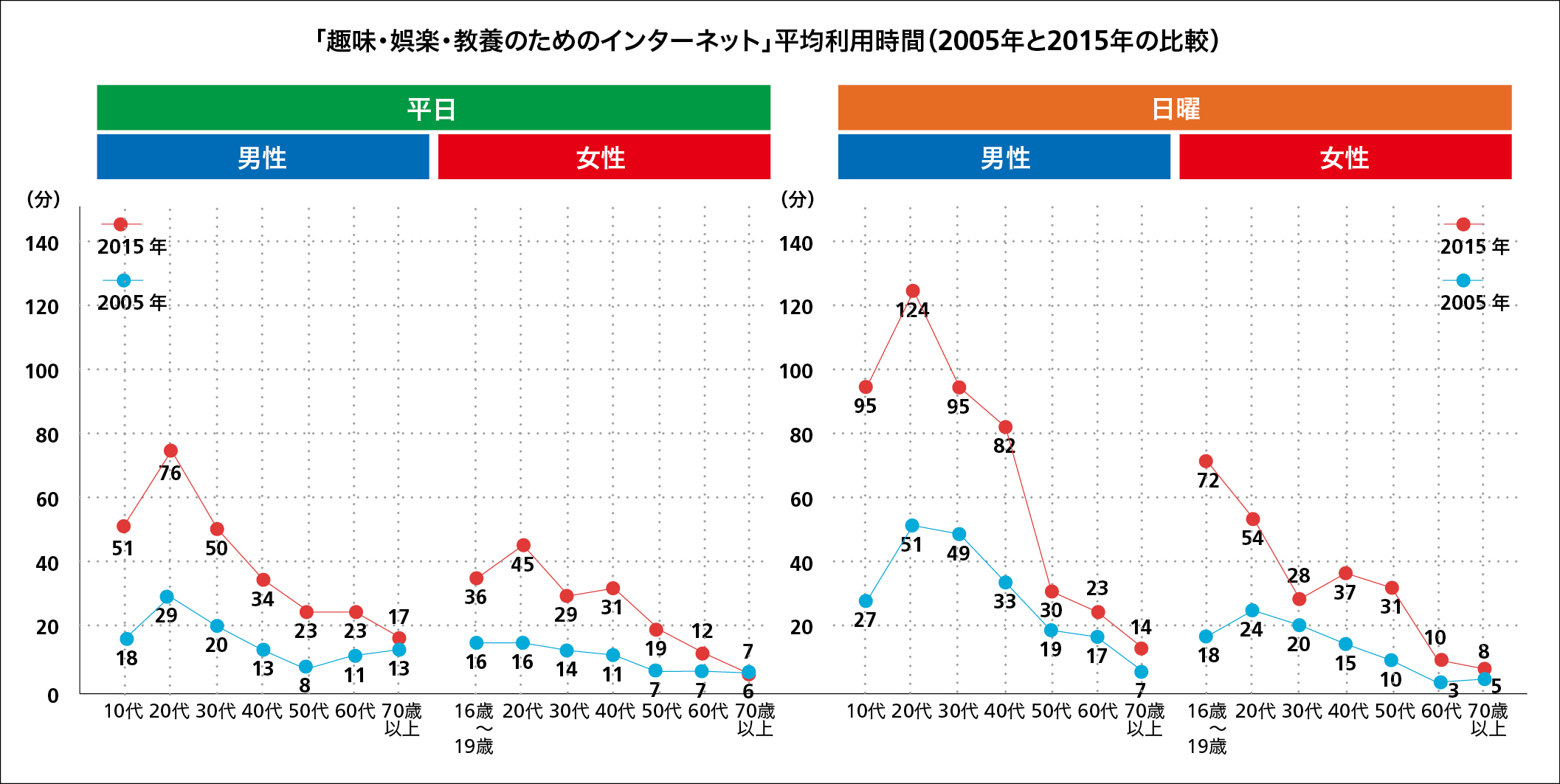

出典:NHK国民生活時間調査「インターネットの行為者率と時間量(男女年齢別)」

調査票には「趣味・娯楽・教養のためのインターネット」という項目があり、ここにはサイト閲覧やSNS、オンラインゲームなどが含まれる。2005年と2015年の平均値の変化をみると、平日は13分から28分へ、日曜日は20分から43分へと大きく増加していた。性/年齢別にみても、すべての年齢層で利用時間は2~3倍に増えたが、特に男性若年層の伸びが著しい。2つ以上の行動を並行して行ってもそのまま記録するので、インターネットと「ながら」で行われている行動でもっとも多いのはテレビであること、などもわかる。

ただ、実際にネットを利用している時間はもっと多いはずである。この調査がユニークなのは、ネットを特別視していない点だ。たとえば、「新聞を読む」は紙の新聞と電子版が、「ラジオを聴く」には radikoが、「DVD、CD、HDD」にはネットのオンデマンド配信がそれぞれ含まれる。また、「会話・交際」にはメールやメッセージングなどを含むとある。コンテンツや行動目的で分類するという指針が明確だ。ここ数年、これらのネットサービスが著しく増えているのは言うまでもない。

ネットはチャネルに過ぎない。NetFlixだろうがレンタルDVDだろうが、映画を楽しむことには変わりない。対面で話すのもLINEトークするのも、おしゃべりという意味では同じだ。ネットが空気のようなものになっていけば、ネット利用時間という概念も薄れていくだろう。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/