目先の指標に惑わされない! 発掘した「ゴールデンルート」で課題解決

ビジネスゴールのためのコンサルティング事業部

博報堂アイ・スタジオといえば、Webサイト制作を中心に統合的な視点でデジタルマーケティング全般をプロデュースするプロダクションであり、博報堂DYグループのデジタル制作会社である。社内には、より時代のニーズに対応した開発/制作を可能にする事業部としてコンサルティング事業部が存在。ユーザーエクスペリエンス(UX)の専門家などが集うプロフェッショナル集団で、サイトのUI改善にとどまらない、クライアントの体制変更や意識改革を含めたビジネスゴールを実現する部門だ。本事例の「博報堂コンサラクション」は、コンサルティング事業部が現在も継続的に改善フローをまわす。

そして、博報堂コンサラクションとは、博報堂が持つ統合マーケティング・マネジメントソリューションについて幅広くクライアントに情報を届けていくポータルサイト。例えば、情報を届ける手段にセミナーがあり、その申し込みや関連情報データのダウンロードがサイト内でできる仕組みを持つ。会員数の増加は、博報堂グループへの業務依頼の可能性を増やすことになる。そこで、ビジネスゴールは会員数の1,500人増加と設定され、コンサル業務がスタートした。

なぜ「チームの一体感」が課題解決に必要なのか?

本案件に大里和史氏がかかわって約1年。サイトのUIは以前から様変わりし、セミナーの申し込みフローも大きく改善、着実に会員数も増えているという。まだ改善の途中という前提ながら、大里氏は本案件での取り組みの意義を、「PDCAの仕組みづくり」や「体制(仕組み)の再構築」だと語る。これらを聞いただけでは、難解でピンとこないかもしれない。では、具体的にどこから手をつけていったのか?

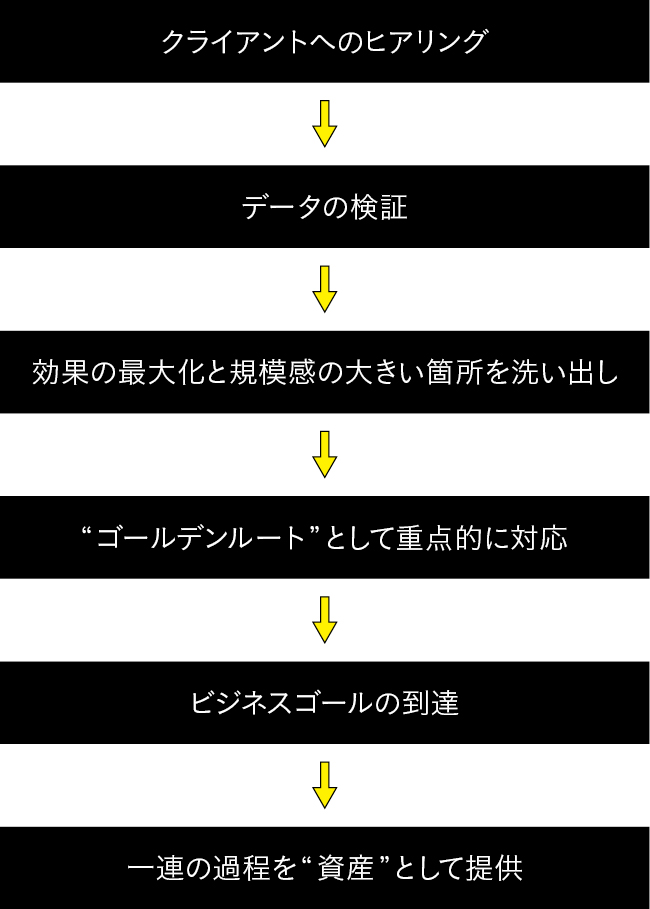

「どの案件でも、まずは徹底したヒアリングからスタートします。そして、クライアントの『発言』と実際の『行動』の矛盾を突き止めます。矛盾やズレに問題点が潜んでいることが少なくないからです。そうしたヒアリングを通じて、クライアントとコミュニケーションを深めること。それがはじめの一歩です」(以下、大里氏)

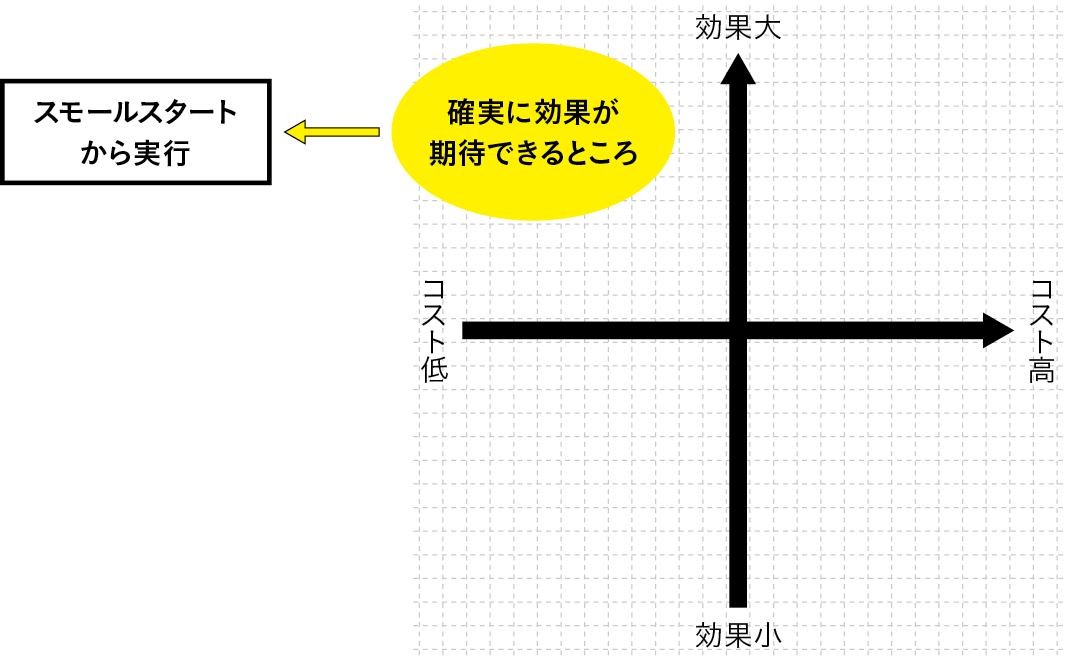

とはいえ、ここでのクライアントは博報堂。相手はマーケティングの知識を蓄えた辣腕どころといえる相手に、どう納得させながら、進めることができたのか? ここで大里氏は「スモールスタートのススメ」を説く。

まずは、解決策を世の中に実際に公開しながら、着実に効果が期待できる小さな規模からスタートしてみよう。きちんと結果を出す(効果の裏づけを示す)ことで、制作会社とクライアント双方の協調体制もとりやすくなる

「取り組みには、効果の大小とコストの高低でざっと4つのパターンに分けることができます。そこで低コストで効果の最大化が期待できる事案を優先的にやってみます。当然、改善効果が期待できてクライアントも納得しやすい。そこから徐々に、難しいアプローチに取り組んでいきます」

その上で大切なのが「チーム力」である。

「私たちの価値は、事業主側とユーザー側双方の視点を持ってデータを見られることです。クライアントの事業主視点をよりクリアにしながら、ユーザー視点をかけあわせるようにしています。両者の視点を一緒になって把握し、改善に向かうことが重要なのです。組織全体が変わる必要があるからこそ、かかわるメンバー(チーム)全体の底上げは急務。私たちも多くの時間をそこに割きます」

分析の明示化でクライアントの納得感を引き出す

サイトの変更とともに重要なのは、ユーザーの行動の変化とそれが反映された新たなデータ。その際、データと対峙するとPV(ページビュー)やCVR(コンバージョンレート)といった指標は馴染みがあり、脈絡なく気にしがちだ。しかし、想定するユーザー行動がデータにどう現れるかを考えずに成果指標にしてしまっていることも多い。そこに落とし穴があると大里氏は語る。

「例えば、アクセスログの意味を理解しながら数字を分析できているか。仮にPVの増加が多いと肯定的に解釈していた状況が、直帰率が高い、滞在時間が極端に短いなどの結果も出てくれば、じつは悲観的な状況です」

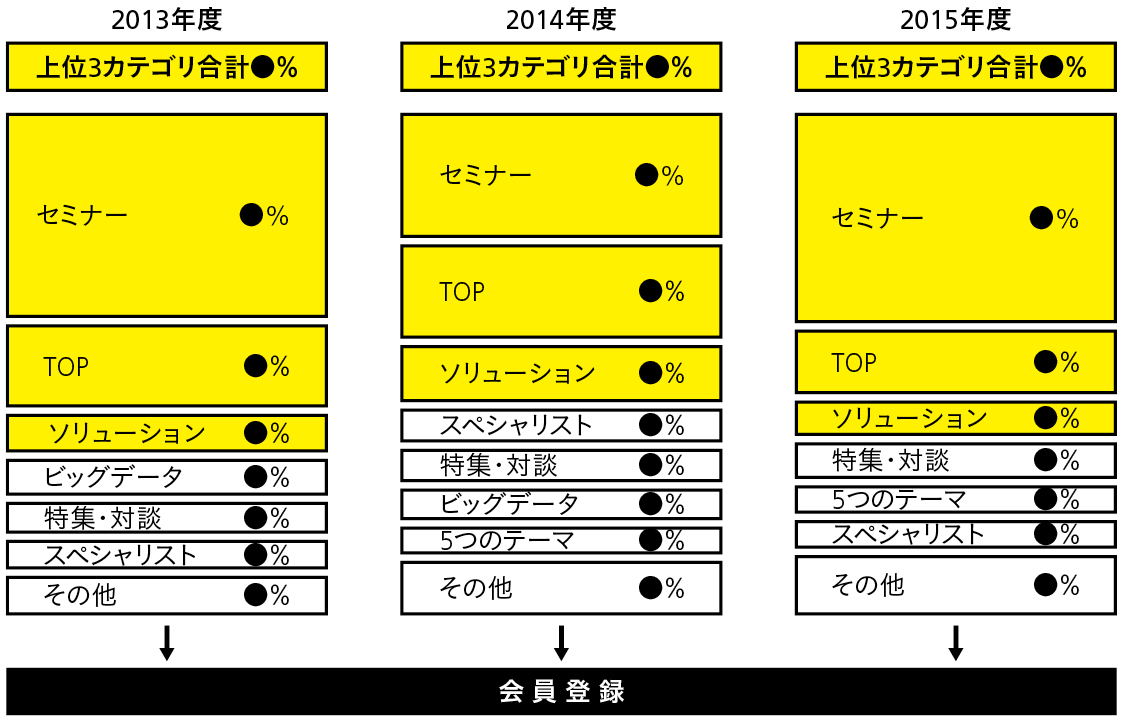

今回のクライアントは、さまざまな仮説を立てる習慣はあったという。とはいえ、うまく仮説に対応ができず迷うことになった。そこで、会員登録に至るフローについて、年ごとのデータを徹底的に検証しなおすことでクライアントの納得を引き出すことに成功した。

「クライアントは、年に1回、問題の感じる箇所を必ず改善するフローを採っていました。ですが、その改善が適切に機能しているかを今ひとつ検証できていませんでした。そこで、どの要素を手厚くすると効果の最大化が期待できるかを明示したのです」

クライアントの納得を引き出しながら進めていけると、いよいよ肝だと考える箇所の改善に、クライアントとコンサル側の双方が納得した形で臨めることになる。

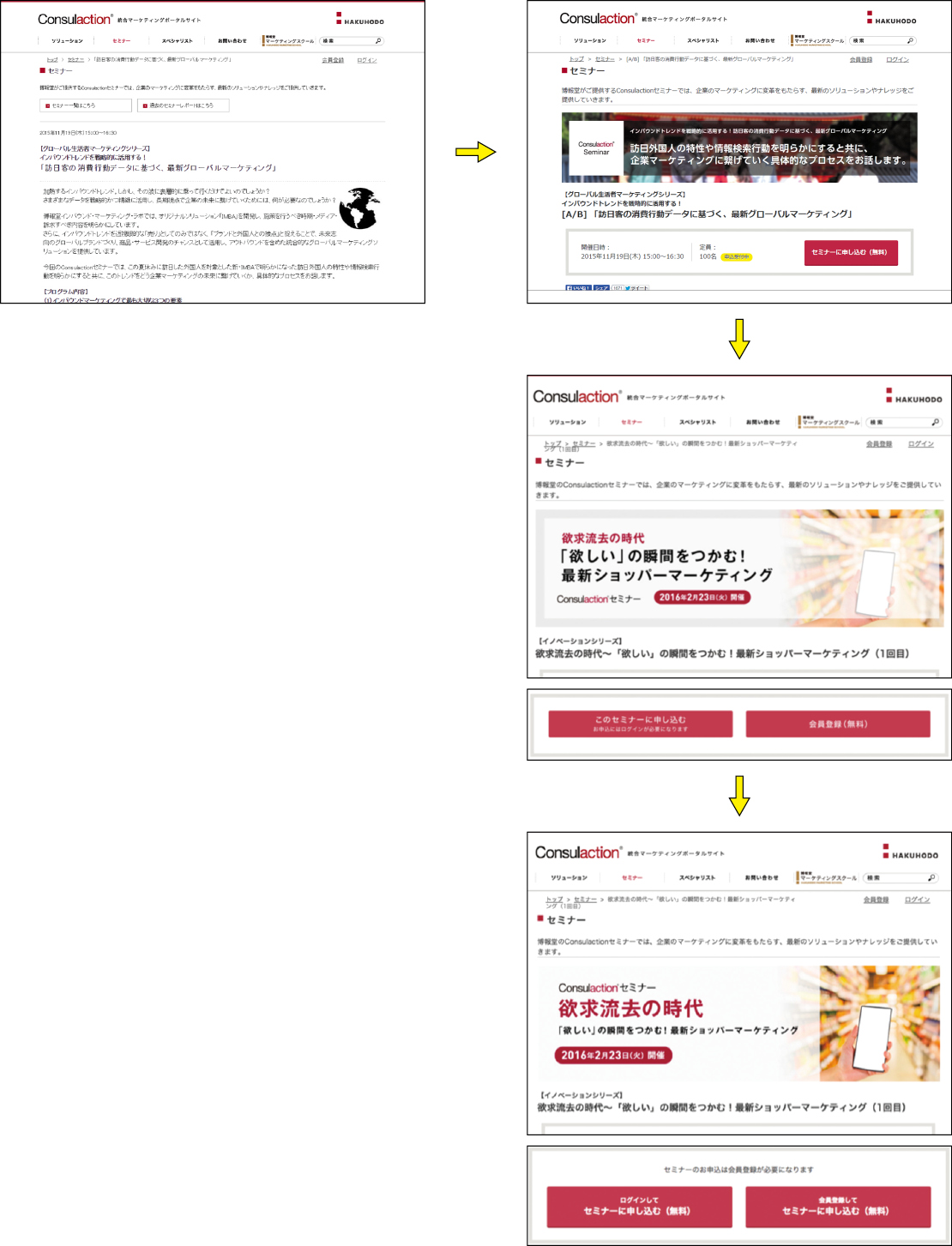

「セミナー申し込みが増えることが、会員数の増加にも直結してくる目的ですので、私たちも非常に強く力を入れて改善したい。そのプロセスを“ゴールデンルート”と呼び、継続的に育てていきたい。ここでは、A/Bテストを繰り返しながら、申し込みしやすい状況をつくり出していきました。見えてきたのが、ひと目でセミナーのテーマがわかるページ構成と、大きな申し込みボタンの配置でした」

上は、過去3年分についてどのページ/コンテンツから「会員登録」に至ったかを年度別で割合を算出したもの。ここに、流入元のデータを掛け合わせながら、どのページが「会員登録」に貢献しているかを分析する

ここでは、セミナーの申し込みについて、改善の変遷を確かめることができる。申し込みボタンが小さく長々とした本文要素で構成していたのが、テーマをはっきりと表現し、申し込みボタンを大きくしていくことで、約150%以上のコンバージョンレートを記録

成果の先にある「資産」を残したい

ここであらためて、コンサルティング事業部がこの案件で掲げていた取り組みの意義に立ち返りたい。共通して言えることは、変化後の状態「だけ」をつまみ上げて、数字の改善に一喜一憂してはいけないということ。そもそもなぜ改善を目指すことになったのか、繰り返しPDCAをまわす過程に意義がある。

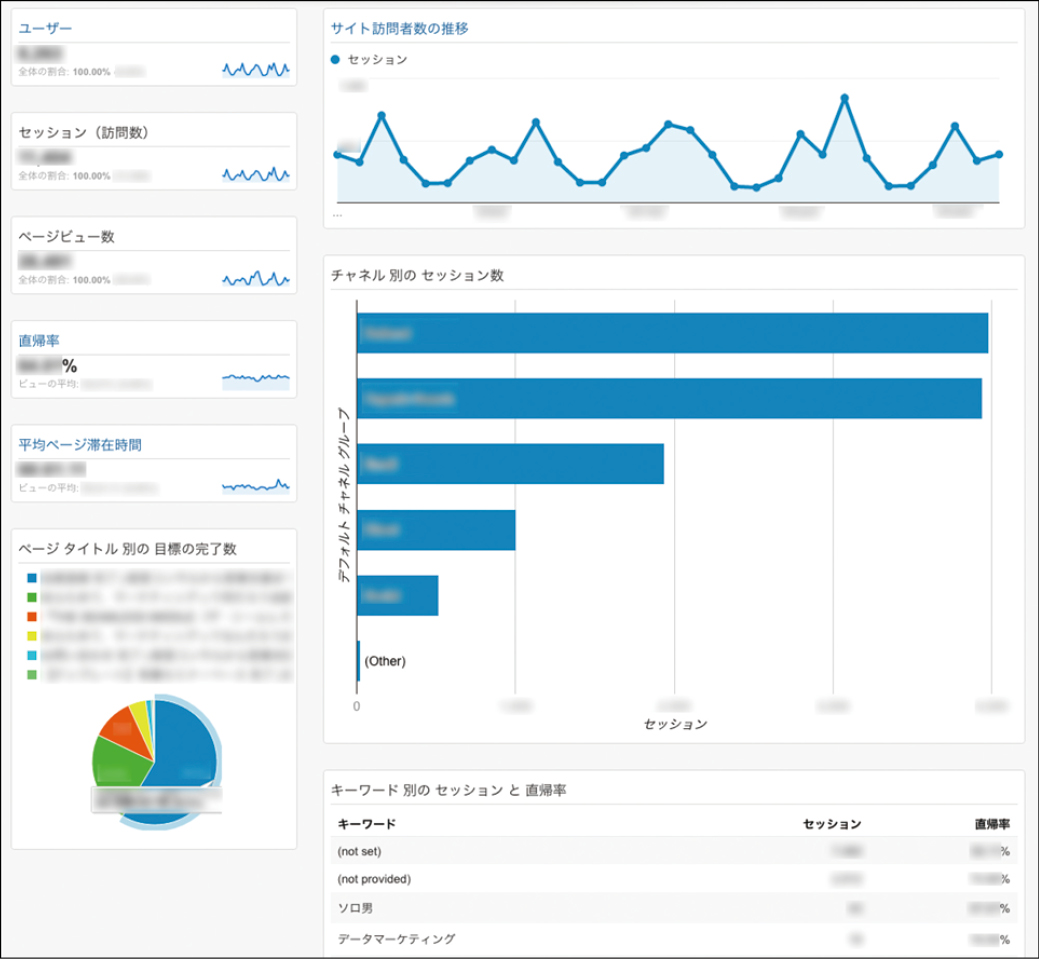

それは今回提供されているダッシュボード(データなどを一覧表示する画面)にも現れる。見るべき指標を加えたUIに改良して提供したからだ。つまり、一連の指標を毎回チェックする習慣を持てるようにすることが狙いだ。

「成果だけを求めるなら、極端にいえば、短期的に数字が上昇する施策を講じておけばいい。それでは根本的な解決には至りません。例えば、『自然検索で流入してきた数を見たい』と求められたときに、一緒にチェックすべき直帰率を確認できるようにダッシュボードをカスタマイズして提供する。データを見るという価値を以前の状態から変えていくわけです」

視点をあらためながら、足していく。すると、中長期的にクライアントが能動的で適切な方法でデータ分析ができるようになっていく。

「私たちにとって、成果を出すことは当然。成果の先にある『資産』を残すことが使命です。成果とともに、そこに至る本質(仕組み)をクライアントに体得いただければ、別の場面で応用が可能なはずです。依頼の案件以外にも役立つ仕組みの提供がここでいう資産です」

最後に今後の展望をうかがった。

「博報堂コンサラクションは、集約された情報を通して、最終的に博報堂グループへの案件が増えていくことを狙いとしています。今後は、今以上にPDCAの仕組みづくりを洗練させていきながら、案件化の数が予測できる状態に持っていきたいですね。そのためにも、クライアントとともにチーム一体となった取り組みを強化していきます」

このダッシュボードでは、左ペインにセッション数やPVのほか、直帰率など、あわせて見ておきたい項目も並ぶ。これらはいつでも目に入ってくれる(習慣的に見る)意図のもと再構成されている