顧客と結びつくためには?

エンゲージメントによってもたらされることについて、Chapter 01では顧客化(顧客を確保する)をテーマに、「メリット」「共感」「満足」という3つのキーワードを通じて、考察と理解を深めていく。

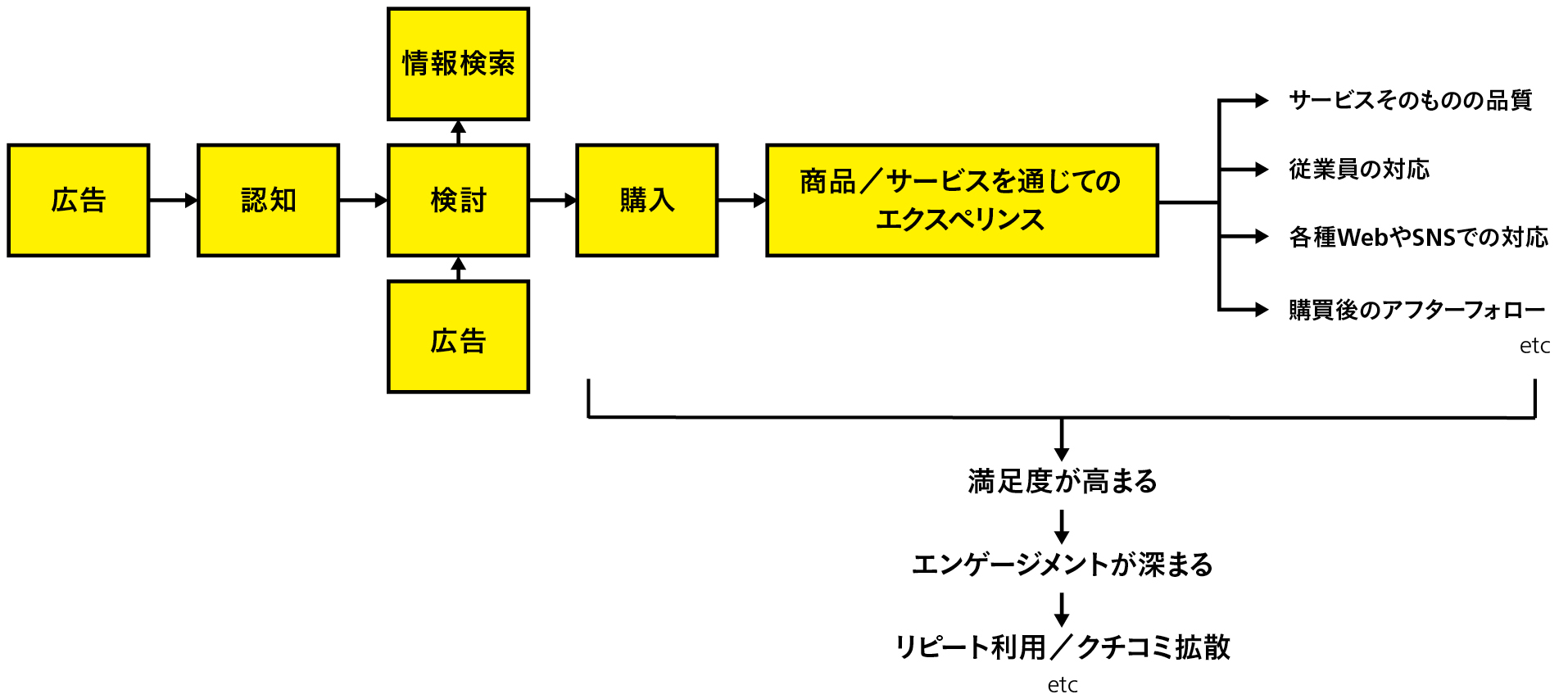

まずは、自社や自分が携わる事業について、自社のコンタクトポイントを整理しよう。どのような経路を辿って最終的なコンバージョンを得て、利益を生んでいるのかについて、再検討してみたい。

実践の場を意識して、Web展開する事業者、特にスモールビジネスを念頭におくと、オーソドックスにユーザーと接点を持つ手段の1つに「バナー広告+ランディングページ」という組み合わせがある。すでに頭打ちだという状況も増えているが、広告の飽和状態を勘案すると、当然かもしれない。そこで、新たにパイ(顧客)をどう獲得するか、ターゲット層をどう拡げていくかを考え、これまでとは違う行動に移していく必要が出てくる。

昨今、動画マーケティングが騒がれているが、これは「動画でさまざまな情報を見せたら、必ず買ってくれる」ということではない。「こういう商品があるのか」といった認知/検討フェーズに至るきっかけを提供し、購入の意思を見せた相手が出てきて初めて、ダイレクトな訴求がコンバージョン(購入)につながりやすくなるということだ。確かに、Webマーケティングでもっとも重視しがちなのがCPA(顧客獲得単価)起点の発想だ。しかし、ダイレクトな訴求一辺倒では、顧客は反応を示さないのも事実である。

デジタルマーケティングの世界では、「刈り取る」や「釣る」といった言葉が飛び交う。そもそも、こうした言葉遣い自体が、エンゲージメントを考えるにあたって、不適切な状況といえないか? 顧客と自社(企業)とのフェアな関係を前提とするなら、出てくる言葉ではないからだ。

数字の追求も意識しながら、ここでは、より実践の場を意識した観点で、「エンゲージメントと顧客の関係性」について紐解いていきたい。

1.エンゲージメントの「メリット」とは?

結果重視を変えずとも“売りありき”から離れた考察を

自社と顧客との接点を考えた場合、MFI村岡雄史さんは、最初の出会いが自社目線の強いメッセージや売り訴求の広告起点であっても、そこからの時間の過ごし方で、エンゲージメントを深めることは可能だという。

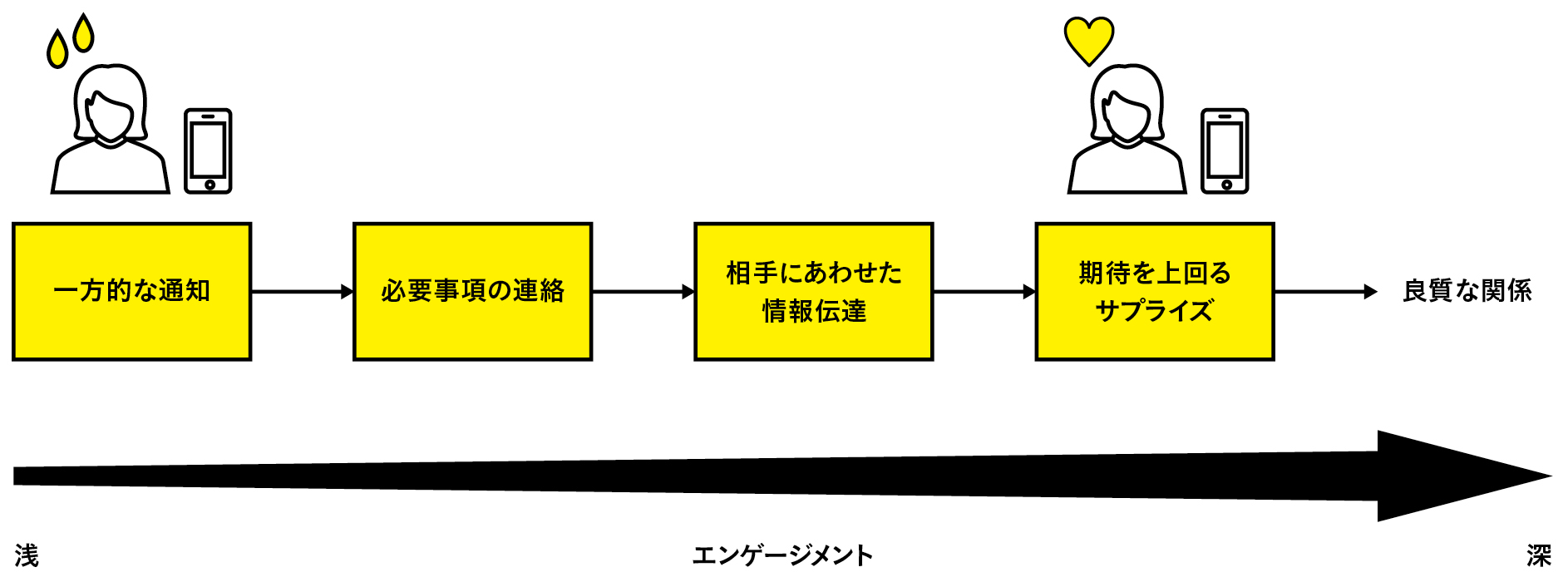

「Facebookページなどで、自社情報を発信する際に、ずっと一方的な通知(売りに関する話、サービスの最新情報)だと、どんどん見られなくなり、やがてうざい、となりかねません。ですが、サービスに関する必要事項や注意点に触れた情報だと、少なくとも以前より“読む気”が生まれやすくなります」(村岡さん、以下同)

こうした気持ちの変化、つまり自社とユーザーとの距離が縮まることがエンゲージメントの深化につながっていく。

「さらに踏み込んで、ユーザーの属性にあわせた情報を発信できれば、“気がきいている”となるでしょうし、ユーザーの想像や期待を越えた情報を提供できれば、“フォローしているだけで嬉しい”といった関係性も生まれる。ここまで育つと、ユーザーからの前向きなフィードバックも増えてきて、良質な関係性が生まれてくると思うのです」

そこで村岡さんは、大手企業の取り組みをもっと参考にできる、と提案する。

「予算と時間がかかる取り組みが多く、関係ないと感じる方も多いですが、ポジティブな要素を醸成するプロセスのエッセンスを少しでも参考にしたい。いざ広告訴求した際の反応も改善してくるでしょう」

情報提供を例にとれば、一方的な通知には心が惹かれずとも、セールスから離れた必要性を感じる情報なら関心が持たれやすい。提供のスタンス次第で、エンゲージメントは深まってくるのだ

「顧客創造」するためには“貯め”の期間が大切

バナー広告を一回見ただけで、よく知らない企業の商品を買うだろうか? CPA重視だとおろそかになる観点だと村岡さんは語る。

「どこの誰だかわからない相手から、たとえ自分の関心がある商品についておトクだと力説されても、ためらうものです。スモールビジネス起点だと、ダイレクトマーケティング感覚が抜けきりませんが、未接触の相手に訴求するのはそもそも難しいことなのです」

上の話が実店舗の現場だったら想像しやすいはず。その分、見込み顧客を創造することにも注力したい。そこで、顧客との距離が関わるエンゲージメントが鍵となる。

「動画を例にするなら、売り訴求ではなく、認知拡大フェーズとしての動画なら、他者から関心を集める目的となるので、動画への支持も高まりやすい。また、その動画が将来的なコンバージョンに備えたアシスト効果の役割も担えますし、訪問ユーザーのデータを貯めておけば、ダイレクトマーケティングへの応用も可能でしょう」

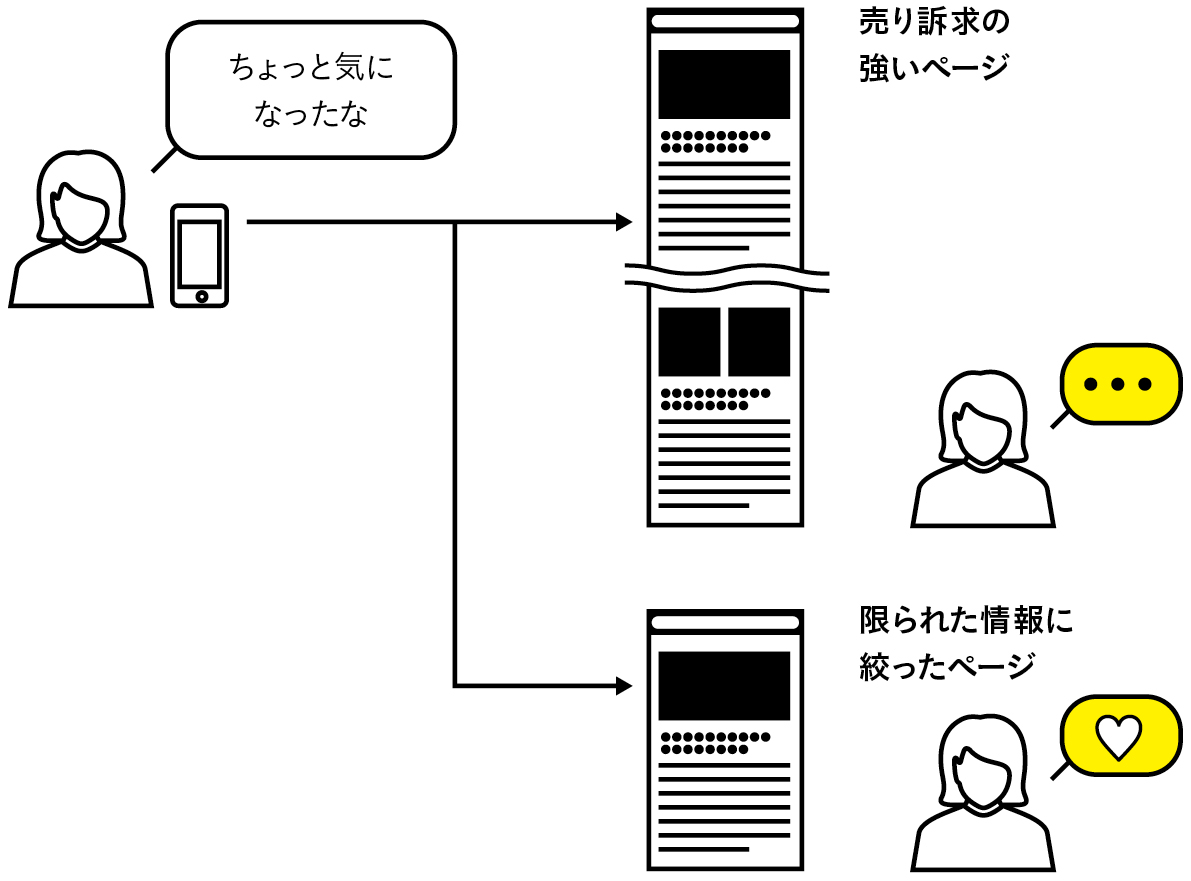

数字(コンバージョン)を追求することと並行しながら、顧客創造の視点を持った取り組みこそ、継続的なビジネス展開に不可欠。さらに村岡氏は、既存のランディングページ(LP)のありようについても提案する。

「スクロール型の長いLPが主流ですが、あまりスクロールしない長さのLPにして、好印象を狙う方法もあるでしょう」(村岡氏)

Web広告経由のユーザーが、長くスクロールしないといけないLPと、情報量を絞ったLPだと、どちらが好反応になるのか。A/Bテストを行い、データを集めるのは一手である

Key Point !

自社と顧客(ユーザー)との接点や関係性が売り先行過ぎると、顧客が離れ、将来的に何もつながらない可能性がある

2.「共感」はなぜ生まれるのか?

共感とは、自社と顧客の思いが一致すること

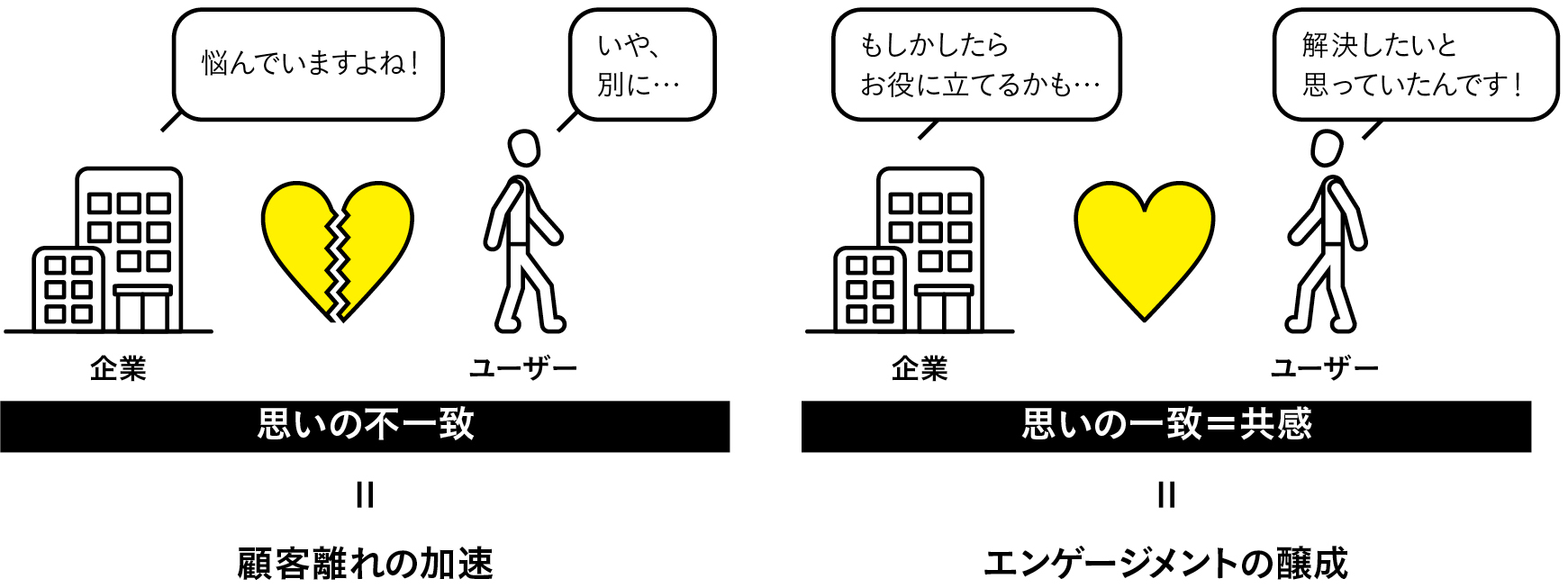

「共感」とは、文字どおり“共に感じる”ことである。共感を巡る、ブランドとユーザーの理想の関係とは、ブランド側が届けたい情報と、受け取る側(ユーザー)の欲しい情報が一致していることだ。

「セールスの強いメッセージは、一方的になりがちです。“あなた、そう思っていますよね”と相手の感情を無理やりにかき立たせていては、“共感”関係となるのは果てしなく遠い。二度と再会が厳しい、顧客離れの状況を作り出しかねません」

では自社と顧客が共感しあえるには、どうしたらいいのか。

「お互いの共通事項について、語り合えるようなアプローチを考えてみましょう。飲食店だと、食欲をそそる動画を配信して、“来店してください”ではなくて“おいしそう”という情緒を引き出します。Facebookであれば、オーディエンス情報を活かして、その動画を視聴した人に向けて広告訴求もできます。ある程度動画を視聴したユーザー=好意的と捉えると、配信した広告も悪くない反応が予想できるので、品質スコアが高くなり、次からの配信もしやすくなるという好循環にもつながります」

接触を持ったタイミングごとで、売りに直結しなくていい。ポジティブな印象を残せれば、次のタイミングでの遭遇に活きてくるからだ。

「買う気がない相手にプッシュ通知をしても離れていくだけです。時間をかけながら顧客創造を念頭に、“好印象を残すためのコミュニケーションをしよう”という心がけが、巡り巡って自らに還元されるはずです」

一方的な思いの投げかけではなくて、お互いが必要とする、語り合えるような関係性が理想。エンゲージメントを深めていく過程で、徐々に作り上げていけるはずだ

大企業が目指した「共感」を中小企業向けにアレンジする

最近だと、2016年12月からカロリーメイト(大塚製薬)が放映したCMが、「共感」を醸成した好例だと村岡さんは説明する※。受験生と母親を描いたこの動画を視聴して、それぞれの立場から感情を呼び起こされた人は少なくないだろう。

※カロリーメイトCM「夢の背中」篇 120秒

「受験生であり、受験生を預かる親であり、かつて受験を体験した多くの人、これから受験生やその親の立場となる人が、感情移入できるコンテンツでした。実際、受験の日にその商品を渡そうと思う人がいるかもしれないし、そうせずとも頭にかすめるかもしれない。ブランドと顧客の差が埋まっていくきっかけを作っています。例えば、10年後にふいに思い出したなら、それはこの動画の意味が大きかったといえるでしょう」

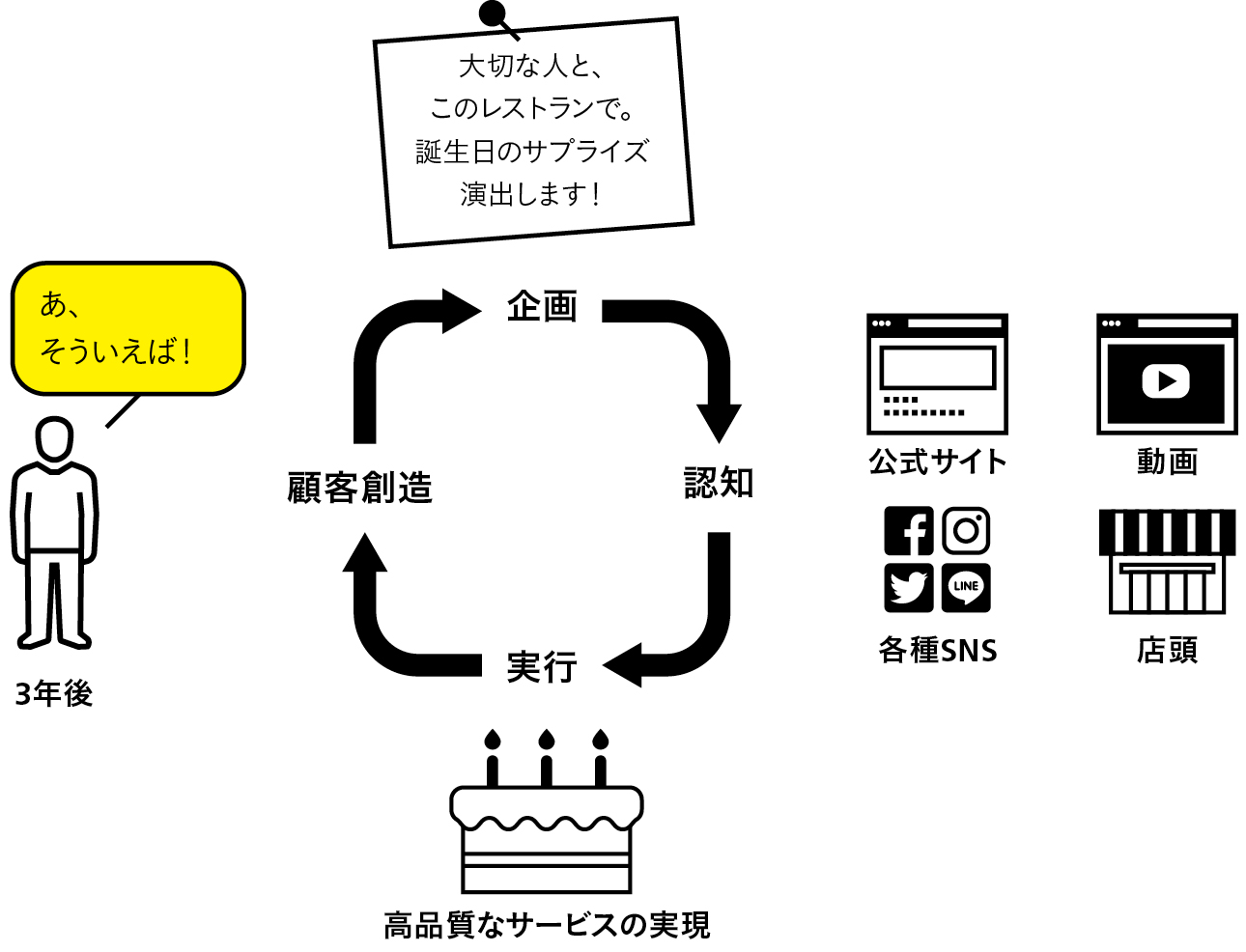

こうしたエッセンスを参考に、「共感」を育む企画化に結びつけられないか? 村岡さんに助言を仰ぐと、具体例を挙げてくれた。

「例えば、“家族と大切な1日を過ごしたいなら当店へ”みたいなアプローチです。空腹で、たくさん食べたい層ではなくてファミリー層に向けた、将来的なお店選びにつなげる働きかけをするのです。誕生日やクリスマス、節目となるイベントに利用してもらえるサービス提供とそれを伝える動画を作ります。見たその時ではなくて、数年後に思い出して、利用につなげるようなイメージです」

もちろん、短期的なセールスありきで分析すれば、まったく割に合わないかもしれないアプローチだ。ただ、顧客創造の観点で「10年」といったまとまった期間で見ていくと、案外現実的な施策、考え方ではないだろうか。

例えば、来店のきっかけが割り引きやサービスであっても、顧客とのコミュニケーションに心を砕けば、(少し先であっても)次回への訪問や周囲への拡散につながっていく

Key Point !

施策を敢行した瞬間だけではなくて、先の期間までを見据えたアプローチで考えられると、ユーザーへの働きかけ方の選択肢がグッと拡がる

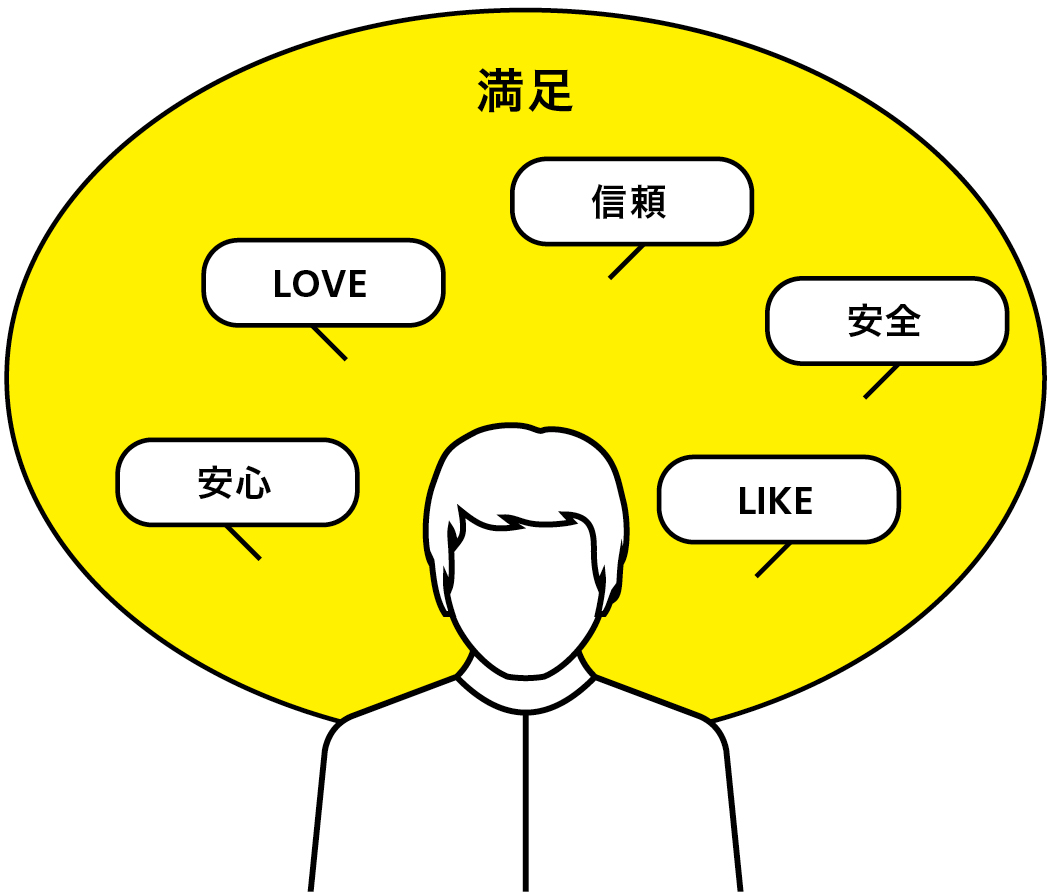

3.エンゲージメントの「満足」とは?

顧客との継続的な関係性は「満足」の中で育まれる

まずは「満足」という観点を、人間関係に置き換えて捉えなおしてみよう。

「何度か会ってコミュニケーションを重ねた相手から、踏み込んだ対応を求められても、応えたい気持ちが湧いてきます。では、初対面の相手だと、いかがでしょうか?」

自社(商品、サービス)とユーザーとの関係性が長く、深いほど、双方が互いに対して応えたい関係性が成立する。長く深い関係性の根本の一つが、ユーザーがコンタクトした際に毎回抱く満足度合いではないだろうか?

ユーザーが「満足」を感じる体験が、何をどのように指すのか、明確に言い切れない。だからこそ、自社が目指す顧客への満足感の提供について、組織内で取り決めておくといい、と村岡さんは提案する。

デジタルの例からは離れるが、日本ダイレクトメール協会の調べでは、会員もしくは商品やサービスの取り引きのある相手からのDMなら「受け取っていい」という回答が77.3%にも上る※。DM=「発送側はコスト高」「受け取る側は邪魔」「双方とも面倒」という印象を持ちがちだが、実際はポジティブな反応が得られやすい。好きなブランドからのDMが、かゆいところに手が届く「満足」となるなら、有力な選択肢になる、というわけだ。

「満足を意識することは、自社とユーザーが一度関係が成立したら終わり、という売り逃げの発想を戒めることだと考えています。根本は自社サービスを磨きながら、継続性のある顧客との関係を築くこと。事業する側に経営姿勢が問われているのです」

※一般社団法人日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査2015」より 出典:http://www.jdma.or.jp/upload/research/20-2016-000161.pdf

さまざまな感情に応えられること、ユーザーの機微に対応できることが満足度を高め、エンゲージメントを深めていく

出口でのいい思いが継続的な関係構築につながる

スモールビジネスでは、デジタル広告起点が主流である。最初の一歩は、ダイレクトマーケティングとして、直接的なセールス(売り)に訴えかけるアプローチが多くなるだろう。

しかし、きっかけはデジタル広告でも、最初の認知以降、徐々にユーザーとの関係性を育みたいなら、自然と接し方は変わるはず。村岡さんは、売りへの意識が強まる際は、常に自分が「一人の消費者」という立場で、状況を再考察してみることを提案する。

「ターゲティングでずっと同一のバナー広告が掲出されていたら、ある段階から“しつこい”という嫌悪の対象になりかねません。こうした頻度への配慮や距離感をコントロールすることが、エンゲージメントを深める“満足”にもつながるのです」

そして購入(成約)後の対応もまた、ユーザーの満足度を上げる。

「宮崎県の都城ドライビングスクールさんは、地方で少子化を見据えたスクールの課題を明確化し、ビジネスを捉えなおしています。例えば、ほぼ毎日卒業式を行って、授業とは別の付加価値を提供し、卒業生からの好評を得ています※。また、レンタルバイクを始め、教習目的以外の場を創出。卒業後も再訪したくなる目的を増やしています」(村岡氏)

満足とは、好き嫌いを越えたさまざまな感情に応えることでもある。ユーザーと自社がどう向き合うべきか。向き合い方を間違わないことが、満足度を高め、自社と顧客との結びつき(エンゲージメントの深化)が強まるのだ。

※顧客を喜ばせる施策は、従業員エンゲージメントの観点からも大切にしたい。「都城ドライビングスクールさんは、MFIがデジタル広告で一緒に取り組みを行うクライアントです」http://www.0986583500.com/

コンバージョン以後に、サービス提供側がユーザーにどのように接するか。それらの地道な積み重ねが「満足」度の上昇につながる

Key Point !

広告起点で変えられることはあるにせよ、本質的に問われることは、事業社そのものの姿勢だ。ちゃんとできれば、顧客満足につながっていく。

- 教えてくれたのは… 村岡雄史

- (株)MFI 代表取締役。MFIは宮崎県に本拠地を置き、特に動画制作/広告に強みを発揮するデジタルマーケティングカンパニー