顧客のホンネを聞き出すには?

顧客の声とは何か。デジタルでいえばWebサイト、各種SNS、アプリ上の顧客(ユーザー)のアクセスログ調査など、いわゆるアクセス解析がその一つとなるだろう。だが、それだけに止めず、ユーザーが自社(商品、サービス)にどのような印象を抱き、率直にどう思っているかを直接聞き出すことも重要である。

本特集では、Chapter 03を通じてNPSやCESの解説を行ってきた。今度はそれらを含めて、どのように「顧客の声」を聞けばいいのか。ここでは、Webでのアンケート調査という形を中心に、適切な聞き方、調べ方について基本レベルの解説を行っている。

特にこれからアンケートをやってみたいが慣れていないという企業担当者、ならびに関心がある人を対象に、さまざまな業種業態で普遍的に通じるルールや作法を中心に展開する。

ここからの解説を通じて、事前の準備をきちんと行い、顧客の声=「ビジネスで活用できるデータ」として収集できるようになってほしい。

ちなみに、各種SNSにもアンケートフォームが用意されているが、ここではそれらの解説は行っていない。P062でも触れるが、SNSが用意するアンケートはあくまでそのプラットフォームに都合のいい仕様を採用している。現実的に調査できる幅が狭くなりがちなことから、本特集での解説には向いていないと考えている。

そこでここでは、メールマガジンやWebサイト、SNS上でアンケート用のURLを公開し、ユーザーに該当ページへ遷移してもらう設計を軸にした仕様を念頭に置いている。

1.調査前に社内で徹底して準備する

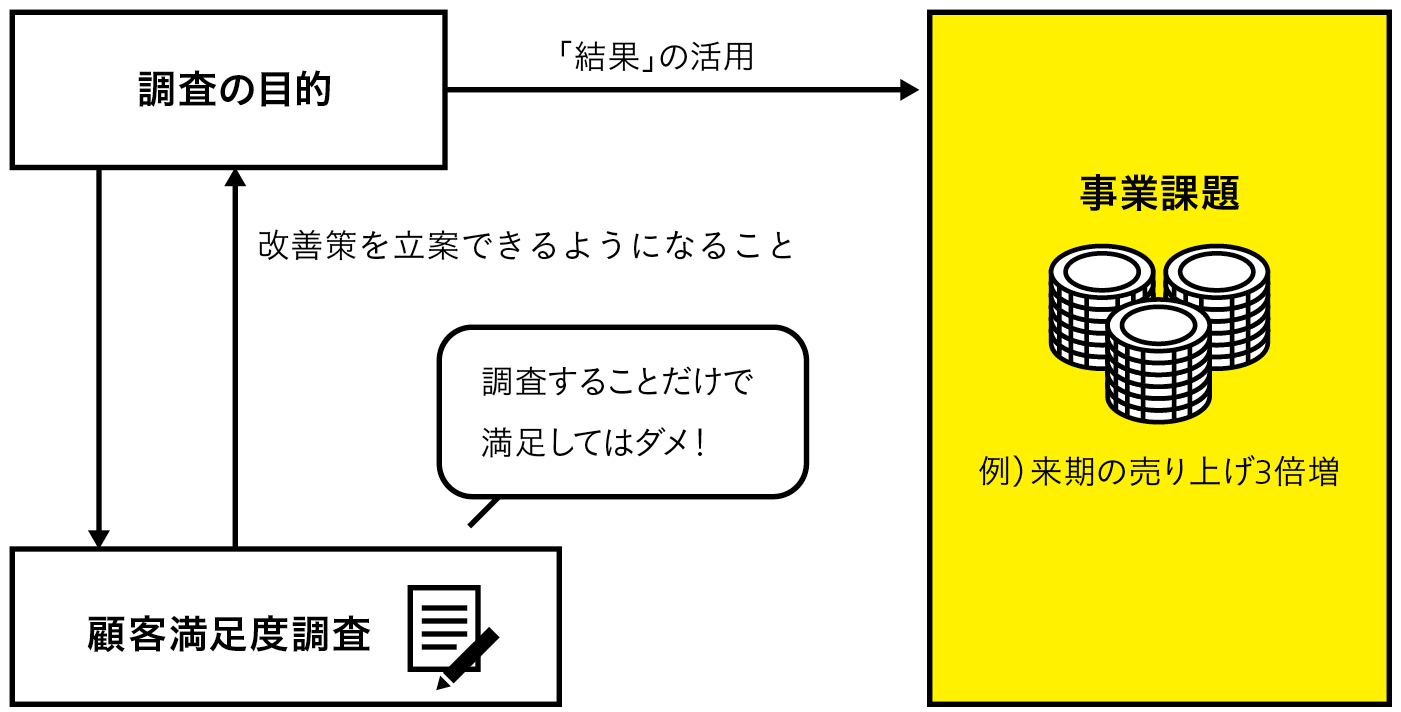

調査の目的を理解し、結果を必ず今後に活かす

なぜ顧客の満足度を調査する必要があるのか? 調査を決めてまずやるべきことは、調査を行う背景を知ることである。そして背景を踏まえて、調査前には想定していなかった問題点を発掘し、以後のビジネスに活かせることで、初めて調査をやった意味が出てくる。

「私たちへの問い合わせで、案外多いのが、調査の目的が定まっていないケースです。目的が定まっていないと、本当に調べたい項目が立てられません。日ごろのビジネスに関する調査なだけに、何となく項目が浮かんでしまうのも落とし穴です」(新村成世さん、以下同)

特に社内の上司やクライアントから依頼されてスタートする場合は注意したい。調査の目的をきちんと把握していない限り、適切に進めることはできないからだ。

「自社のビジネスにより直接的に関わる事案をテコにすると考えやすいでしょう。うまく進めるコツは、“事業課題”と“調査課題”を分けると考えやすいと思います」

例えば、上司にアンケートの目的を聞くとする。文字通り「顧客満足度を向上させたいから」という調査課題を提示されても、そのまま顧客満足度の向上をゴールに据えない。

「アンケートを行っても顧客満足度自体は向上しないからです。アンケートによって、現状の顧客が何に満足し、どこに不満を感じているのかがわかってくるので、それらの結果に基づきながら、“顧客満足度の改善策を立案できるようになること”がゴールです」

調査すること自体を目的化しても意味はない。結果は、現状の問題点を解消へと導くための材料。材料の「活用」に意味がある

調査前に社内で情報を整理しておく

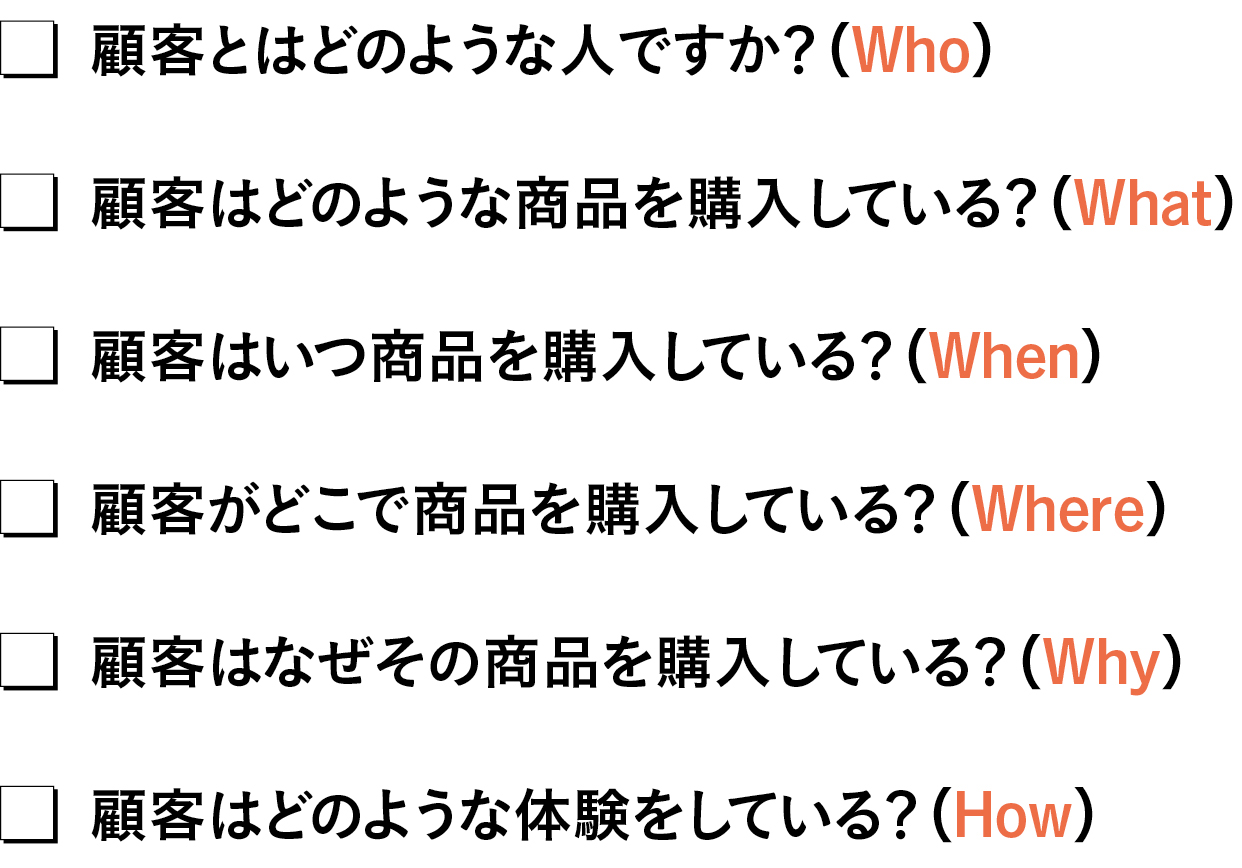

次に、自社内でできることはしっかりと整理しておこう、と新村さんは語る。組織体制によっては、顧客担当/営業担当のように日ごろの業務で直接顧客と接しない人が担当者になるケースがあるだろう。そうしたケースでも円滑に進めるためには、社内で調べられることはきちんと調べ、情報を整理しておくことだ。

「アンケートを考える上で土台となるのが、顧客に関する情報です。例えば、オーソドックスに5W1Hを顧客に当てはめながら、顧客像を探り、どのようなサービスを利用する、どういった顧客を対象に調査するのかを具体化するといいでしょう」

そのほか、自社が顧客をどのように管理しているのか。非会員は設けているのか、無料会員と有料会員があるのか、プレミアム会員などグレードの異なる会員制度を用意しているのか。それらも把握しておくと、セグメント別の質問を組み込んだり、結果についてセグメント分析が可能になると新村さんは補足する。

「過去に同じ種類の調査が行われている場合は、過去の結果を参照するほか、当時の質問項目を参考に、結果を踏まえて質問項目の改善に活かしていきたいですね」

会社によっては、調査は顧客と接しない部署が行い、逆に顧客担当や営業担当はアンケート結果を見たことがない、というケースもあるそうだ。調査後の結果の共有についても、よりいっそう心を砕きたい。

特に、日ごろの業務で直接的に顧客との接点がない/乏しい人が担当となっても、左記のような5W1Hを起点にすれば、顧客の状況を整理しやすくなる

Key Point !

調査自体には意味がない。意味ある「結果」を活用できるように、調査前に自社と顧客との接点や関係性について洗い出しておこう。

2.「仮説」を立てた上で「質問」を作る

集めた情報をもとに「仮説」を立てる

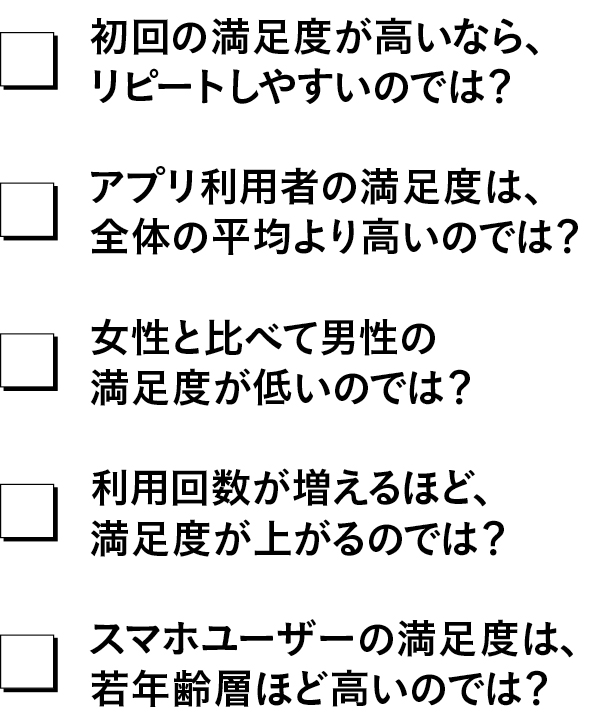

ここまでの工程を通じて、収集してきた情報が出揃ったところで、次に仮説を立てることを新村氏は勧める。特に顧客セグメント別に、顧客満足の状況や考えられる原因について、仮説や仮の結果を想定しておくのだ。

とはいえ、なぜ仮説を立てるべきなのか?

「ここまでの説明でも触れたとおり、アンケートはデータを収集して終わりではありません。収集できた結果(データ)をもとに状況改善に向けたアクションのために行うものですので、結果が出てからではなく、結果が出る前から“結果を想定して、具体的なアクションをイメージできること”が必要だからです」

結果が出てから右往左往しないためにも、心に留めておきたい。また、仮説を通じて質問項目の精度が高められる役割もある。

「“商品の配送時間を現状の3分の1にできれば顧客満足度が向上する”と仮説を立てて、アンケートで検証したとします。仮説通りの回答を得ても、実際3分の1に時間が削減できなければ、結果が出ても意味はありません。実際にはできないけれど、配送時間の削減を望むニーズを代替案でクリアできるか検討したり、そもそも無理のある仮説だったと、事前に質問項目から外して、現実的な質問へと差し替える判断にもつながります」

あまり調査自体に慣れていないという場合は、関連するチームメンバーに日々の業務を通じて感じることをヒアリングすることで、多くのアイデアを集めておくといいだろう。

仮説を作る過程で、さまざまな調べたいことが出てくるだろう。すべてを出しきった上で、実際の質問項目を検討しよう

最適な質問項目を考えて有用なデータを引き出す

最適な質問項目を考えて有用なデータを引き出す

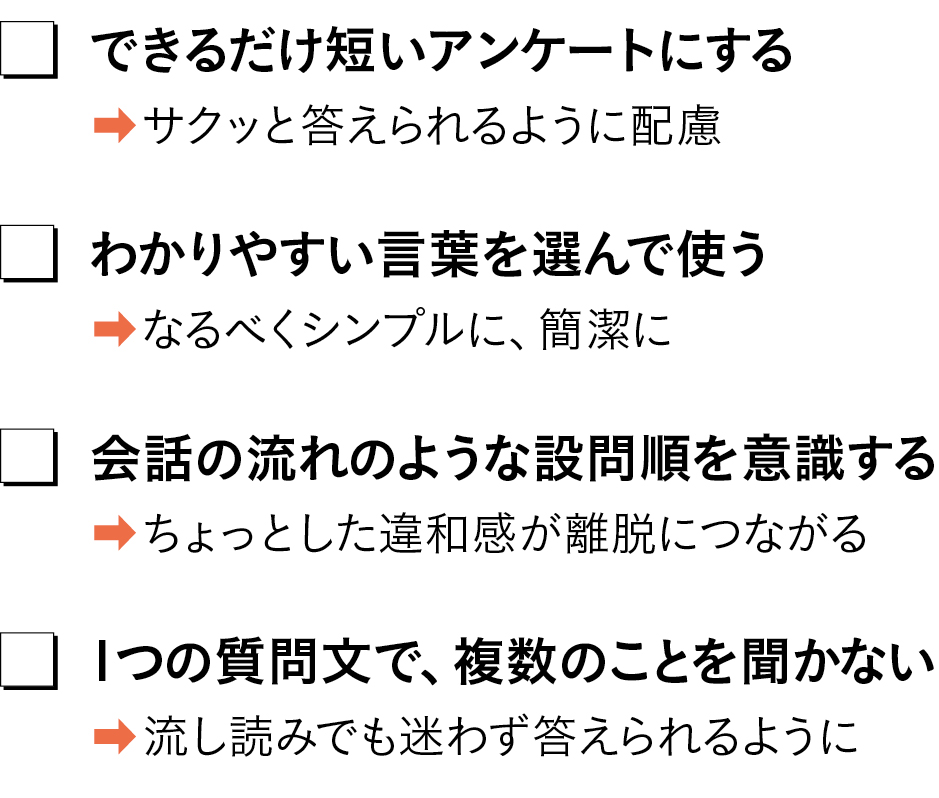

ようやくこの段階を迎えて、質問項目作りとなる。新村さんは、業種業態に関わらず普遍的な注意事項として、4点を挙げた。1点目は、「できるだけ短いアンケート」のススメだ。

「質問案は多数盛り込みたくなりますが、ユーザーの負担がかからない項目数にとどめましょう。Webアンケートであれば、20問未満。できれば15問未満に抑えたい。出題数が多いほど途中離脱の割合が高まります」

2点目が、質問項目は「わかりやすい言葉」で作ること。業界用語や社内用語が質問文にまぎれると、質問の意図や内容が適切に伝わらない可能性があるからだ。誰が目にしても真意が伝わる明瞭な言葉使いがベター。

「社内チェック時に、同部署ではなく他部署にお願いするだけでも違ってきます」

3点目は「会話の流れのような順番で設問を並べる」である。なるべく離脱を防ぐには、ユーザー目線で自然と答えやすい設問から用意したい。例えば、最初は簡単に項目を選ぶだけで完了できる質問や、年齢や性別などの質問で、後半にやや重めの質問を置く。

4点目が、「1つの質問文で、複数のことを聞かないようにする」だ。

「“この商品の見た目と使い勝手に満足していますか?”と聞いても、見た目と使い勝手の別指標が混ざっては、見た目は満足だけれど使い勝手は不満といった回答に対応できず、正しいデータが集まらないからです」

上記のコツを目安に、業種業態にあわせてチューニングしながら進めてほしい

Key Point !

最適な質問を立てるには、まず仮説を設けてみよう。仮説について検討を重ね熟慮したら、ベターな質問項目が見えやすくなる。

3.どういう手段で、どのタイミングで聞くか

実施しやすいのは「メールマガジン」

Webやデジタル施策での基本的な実施方法は、主にメールマガジン、アプリやサイト、SNSが考えられる。中でも、メルマガ配信を行っているなら、メルマガはハードルが低い。

「会員と送信手段を確保していますし、CRM(顧客関係管理)を導入していれば、過去の購買情報などと回答を連携した深い分析も可能です。ユーザーの属性情報に関する質問を設けなくて済むので、ユーザーの負荷を最小限にした実施もしやすいです」

アンケート自体は、アンケート作成ツールを使えば、専門的な知識を有したエンジニアでなくても簡単に画面を選択し、難なく実施することができる。

アプリやサイトで行う場合、もちろんアンケートへの協力を促すメニューやページの設置のほかに、アンケート作成ツールを使って、ユーザーの行動タイミングにあわせてアンケートページへの遷移を促すことも可能だ。メルマガを発行していない場合には選択肢になる。

SNSについては、各種SNSによってトーンが異なる。また、SNSの仕様にあわせたアンケート機能はあるが、仕様の制約がネックだ。

「SNSはプライベート空間でもあるので、企業やサービス側の発信がなじみづらいですよね。Facebookユーザーに限って聞きたい、などのはっきりした目的がないなら、SNS上では、別途設けてあるアンケートページ用のURLを告知したり、ツイートするくらいの使い方がベターだと思います」

きっかけやタイミングを作り、アンケートに参加しやすくする

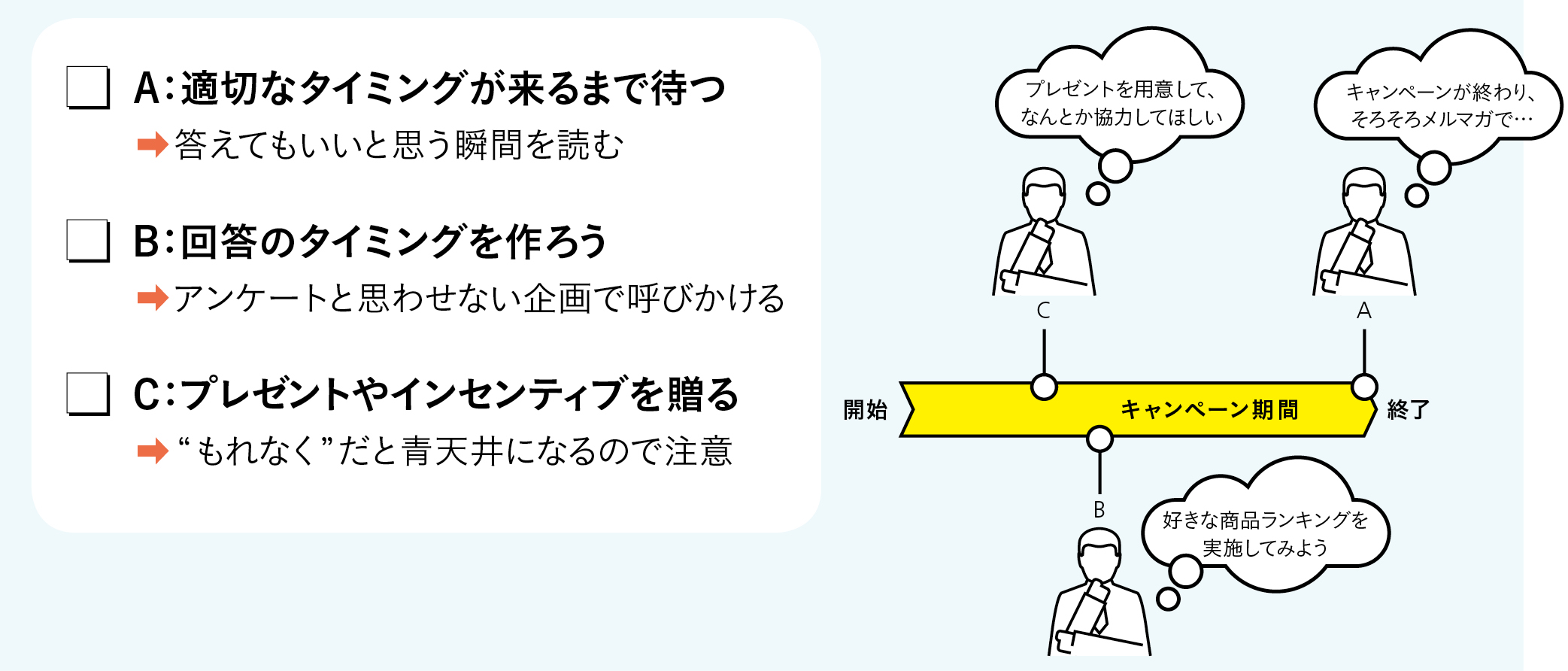

実行上、もっとも注意したいのは実施するタイミングではないか。常に慎重でありたい。

「好きな動画を見ている最中に、アンケートを促されても、不快でしかありません。ユーザーの状況を顧みず、アンケートありきで実施するとユーザーが離れていくだけです」

例えば、キャンペーン終了後のメルマガや申し込み完了後の御礼メールにアンケートページ用のURLを添えるなど、ユーザーが「今ならアンケートに答えてもいいか」と思ってもらえるタイミングを第一歩としたい。

タイミングを待つほかに、「タイミングを作る」アプローチがあることを新村さんは提案する。

「ついついファンが熱中し、拡散したくなるマニアックなクイズキャンペーンや、人気メニューランキングと称して好きなメニューを選んでもらうキャンペーンを用意しつつ、その中身に調査項目や自由回答欄も入れておくと、データが取得しやすいことが多いです」

今はスマホでいつでも答えられる環境が整うからこそ、タイミングと手法の組み合わせた工夫をしていきたい。アンケートをアンケートと思わせない仕組みが重要なキーとなる。

あとは、プレゼントやインセンティブ施策だ。

「業種業態や施策の内容次第ですが、インセンティブ付きだと、付いていない場合より2倍以上の回答数が集まるケースが多いです。コスト抑制案だと、抽選や限定動画の視聴権プレゼントなどが考えられます」

ユーザーが負荷だと思わない、つい協力したくなるタイミングや仕組みを提供することも、アンケートを実施する側は気を配りたいことだ

Key Point !

「アンケート=ユーザーの負荷」を念頭に、「参加したい(してもいい)」仕組みで提供しよう。質問過多は禁物、回答数が激減へ。

- 教えてくれたのは… 新村成世

- クリエイティブサーベイ(株)にて、アンケートコミュニケーションツール「CREATIVE SURVEY」の普及に取り組むべく、BtoB企業へのセールスを担当。https://creativesurvey.com/