SNSの「エンゲージメント率」に注目すべき理由

量だけでは測れないコンテンツの「質」の指標

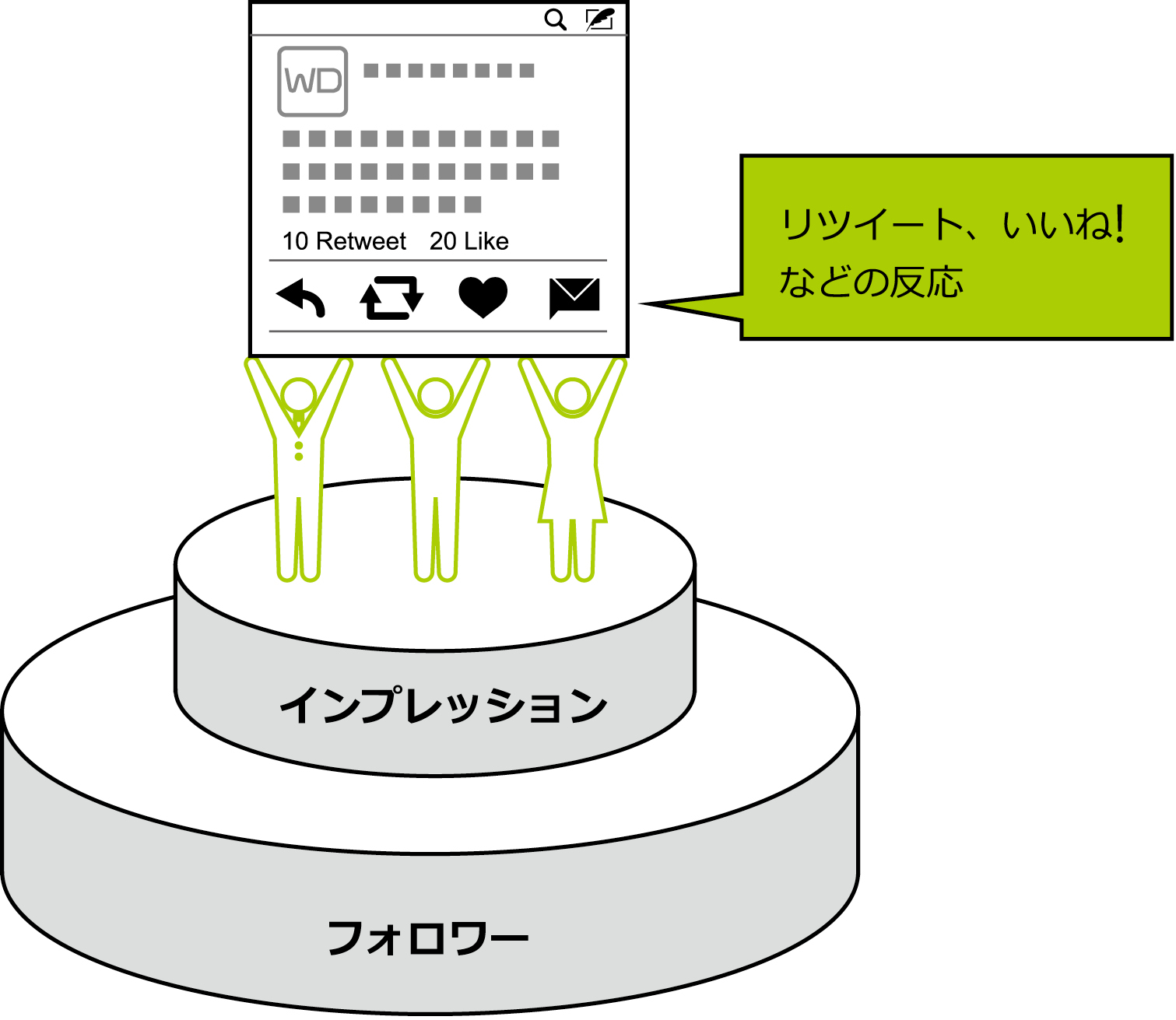

一般的にエンゲージメント率とは、投稿が「どれだけの人に届いたか(リーチやインプレッション)」を分母、その投稿に対して「どれだけの人が反応したか(いいね!やリツイート等)」を分子として計算した値を指します。投稿が届いた人のうち反応してくれた数が多ければ値が高く、逆に少なければ低くなります(具体的な計算式は後ほどご紹介します)。

今、なぜこのエンゲージメント率が注目されているのでしょうか。それは、SNS利用者の増加によりSNS上の情報量もまた増えていることと関係しています。加えて、SNSではファンやフォロワーを集めても、投稿すれば必ず届くというわけではありません。というのも、Facebookのニュースフィードは単純な時系列ではなく、日頃からいいね!やコメント等、やり取りの多いアカウントの投稿を優先して表示する仕組みになっています。またTwitterはアプリを開くと「前回ログインからのできごと」として少し前の投稿が表示されますが、これもTwitter側が「見逃している可能性のあるおすすめのツイート」と判断したものです。SNSの全体的なトレンドとして、サービス側がそのユーザーにとって重要だと思われる投稿を選別し、優先的に届ける形に変わってきています。

こうした中で、効果測定の指標として注目されているのがエンゲージメント率というわけです。ファン数・フォロワー数が「量」の面でアカウントを評価するものであるのに対し、エンゲージメント率はどれだけの人から反応を得られたか、コンテンツの「質」を示すものであると言えるでしょう。

投稿がどれだけユーザーに支持されたかを、コメントやいいね等の反応によって測るのが「エンゲージメント率」。コンテンツの質を表す指標と考えられる

ファンに選ばれる情報を提供できているか

SNSではファンやフォロワーを増やすことも重要ですが、より多くのユーザーに知ってもらうために、いいね!やリツイート等の反応を得ることも同じく重要になっています。ファンやフォロワーに興味・関心を持ってもらえる投稿が届けられれば反応を得られる可能性が高まり、反応してくれたファンやフォロワーとの関係が深まり、優先的に表示される確率も高まる、という循環が生まれるからです。

ファンやフォロワーに届けられる情報が選別されているだけでなく、ユーザー側も取り入れるべき情報を取捨選択しています。また、欲しい情報は欲しいタイミングで検索して手に入れることが当たり前になっています。こうした状況で、ファンやフォロワーに、きちんと見てもらえているのか、選ばれる情報を提供できているのか。エンゲージメント率はそれを検証するための指標でもあるのです。

広義の「エンゲージメント」とは何が違うのか

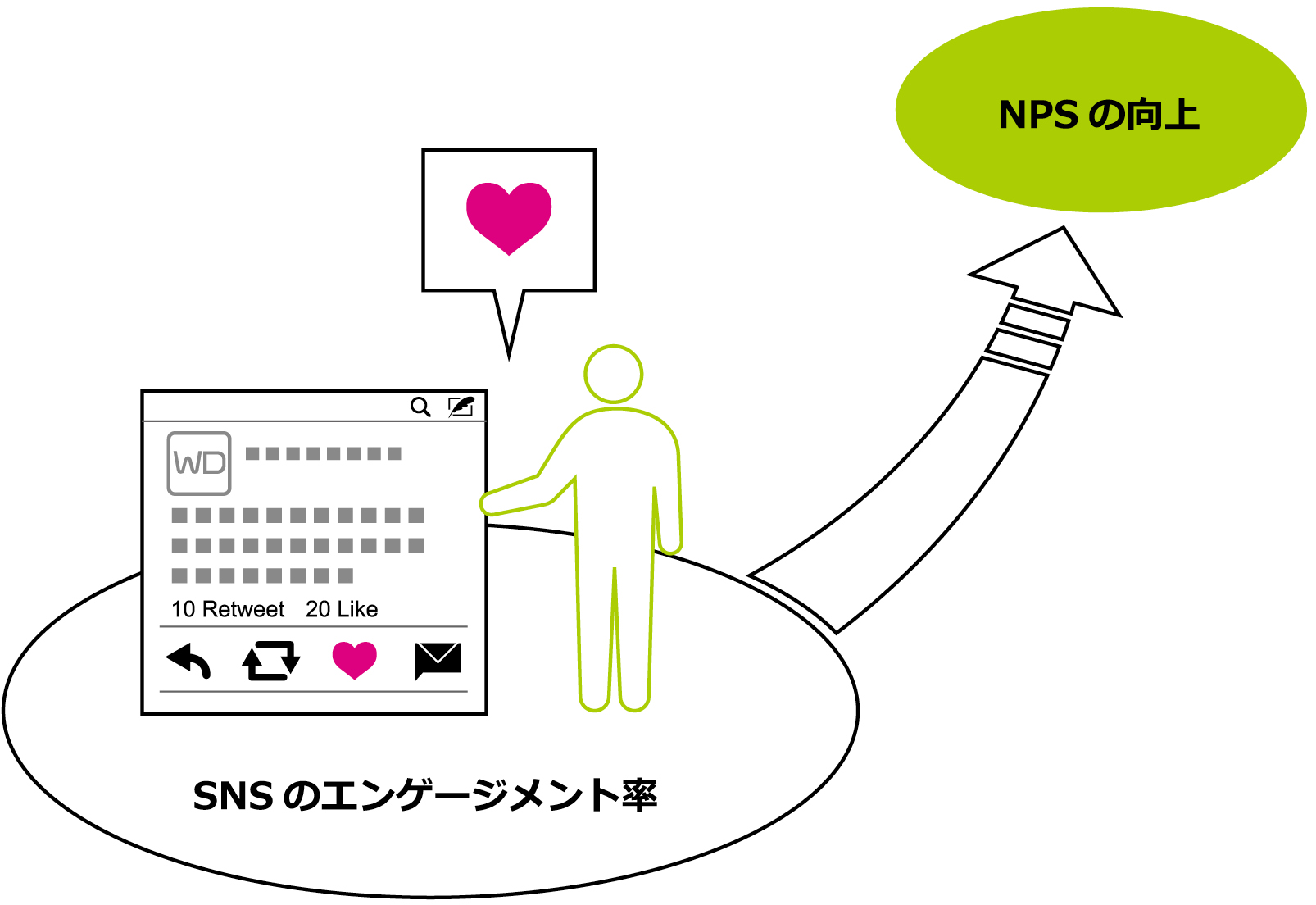

マーケティング全般で使われる「エンゲージメント」という言葉は、主に商品そのものや企業ブランドに対する顧客の愛着・信頼度を示すものです。企業と顧客との間でエンゲージメントが成立すると、顧客が商品・サービスを繰り返し利用したり、周囲の人に勧めるといった行動が起こります。一方で、SNSのエンゲージメント率は企業アカウントが発信した情報にどれだけ反応があったか、あくまでSNS上での行動を計測した値であり、投稿内容の質を示す指標と考えるべきものです。そもそもの視点が異なるため、同列には評価できません。

しかし、双方に全く関連がないということではありません。例えば、20代男性に人気のある商品がSNSを活用したことによって、30代、40代のユーザーから多くの反応を得られたとします。その結果、それまで商品に興味のなかったユーザーが商品だけでなく企業ブランドにも愛着を持つようになる、ということも起こり得ます。実際に、SNSを活用してブランド調査を行っている企業の多くは、SNSのエンゲージメント率が結果的に企業ブランドのエンゲージメントの底上げにつながるという見方をしています。

企業アカウントのファンやフォロワーになる人は、もともとそのブランドを好きというだけではありません。どちらかといえば好きとか、ただ投稿を読みたい、などさまざまです。そうした人々の興味や関心を引き、より好きになってもらうために、日常的に目に触れるSNSは適したツールだと考えられます。

ただし、それが成果に結びつきにくいケースもあります。例えば、組織的な意思決定が必要なBtoBの商品・サービスではエンゲージメントが高いからといって、すぐに購入につながるわけではありません。購買行動を鑑み、向き不向きは検討した方が良いでしょう。

企業アカウントの投稿やコミュニケーションから生まれた好感が、商品や企業ブランドに対するエンゲージメントを底上げする可能性もある

エンゲージメント率は成果に貢献しているのか

ある程度SNSを運用してファンやフォロワーが集まりエンゲージメント率も上がったならば、実際にそれがビジネスにどれだけ影響しているのか、気になる方も多いと思います。それを具体的に知るためには、ある程度の調査が必要です。まずはビジネス面の利益として何をゴールとするのかを明確にし、その上で、調査結果とエンゲージメント率がどう影響しているのかを検証していきます。

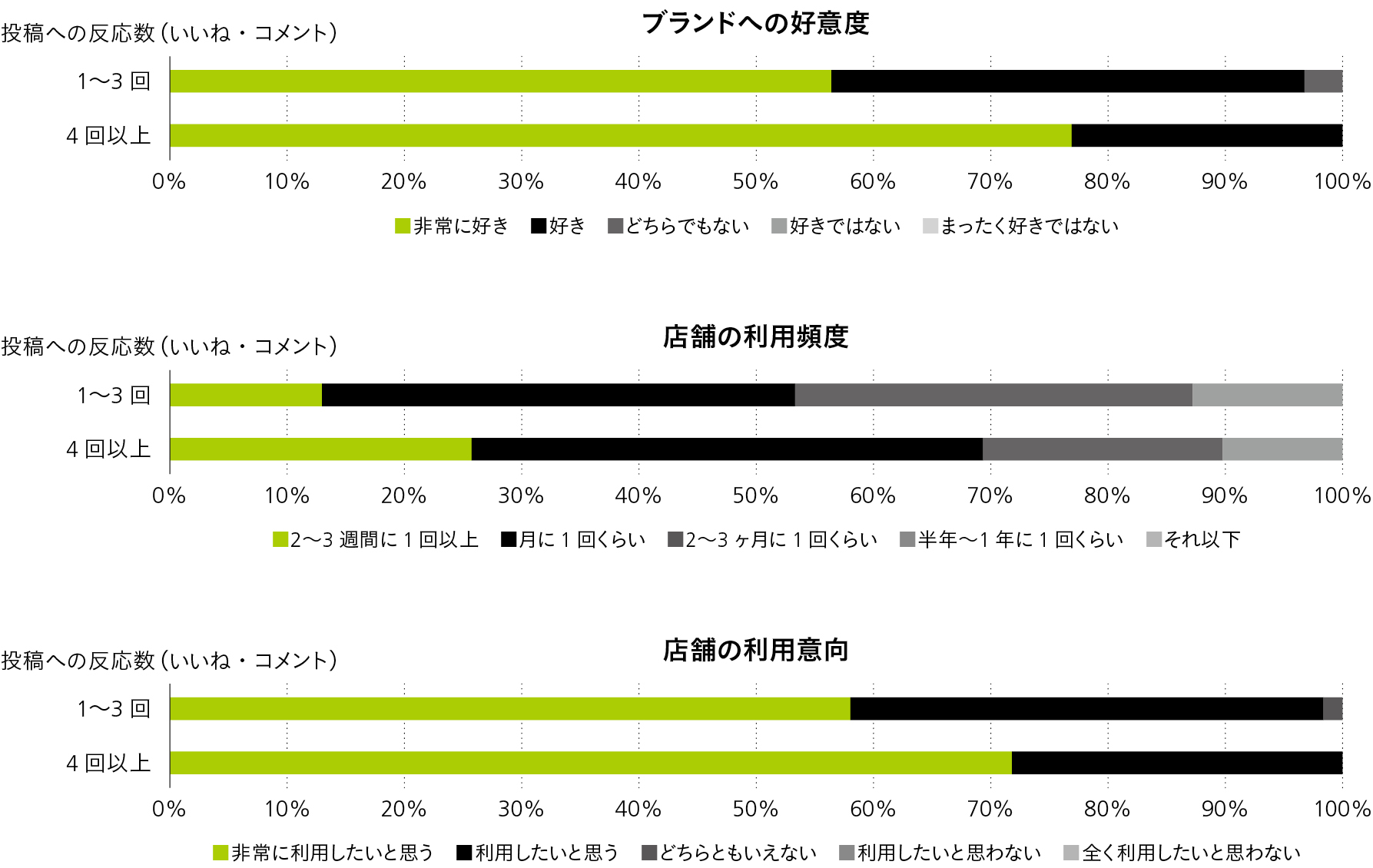

例に挙げたグラフは、日本ケンタッキー・フライド・チキンさんがFacebookページのファンを対象に行ったブランドロイヤルティ調査結果です。ブランドへの好意度・店舗の利用頻度・店舗の利用意向を訊ね、公式アカウントの投稿に対する反応が1カ月に1~3回と、4回以上の人に分けて回答結果を集計しました。その結果、4回以上(エンゲージメント率がより高い人)の方が好意度・利用頻度・利用意向ともに高い傾向が明らかになりました。この結果がどの企業のケースにも当てはまるわけではありませんが、こうした調査がエンゲージメント率とビジネス成果との関連を判断する材料になることをおわかりいただけたと思います。

ここでは投稿に対するユーザーの反応回数でグループ分けをしましたが、例えばファンになって1年以上の人、2年以上の人、といった分け方をしたり、あるいは同じユーザーを時系列で追うといったことも可能でしょう。最近はこうした調査をSNS上で実施するケースが増えています。

SNSでは数字を気にし始めると数字を取ること自体が目的化し、管理画面を見て一喜一憂しがちです。しかしそこに囚われたら本末顛倒です。具体的に自分たちの利益に数字がどう関連しているのか、調査から明らかにしていくことは、これまでの取り組みが正しかったのか、次に何をするべきか、今後どの程度重点を置いて運用していくかなど、施策の成果を社内的に評価するためにも意味のある手段だと言えるでしょう。

日本ケンタッキー・フライド・チキンがFacebookページでファンを対象に行った調査の結果。エンゲージメント率と好意度、利用頻度等の相関が見られる

(出典:『ソーシャルメディアの情報を発信するブログ』)

自社内での比較 他社との比較

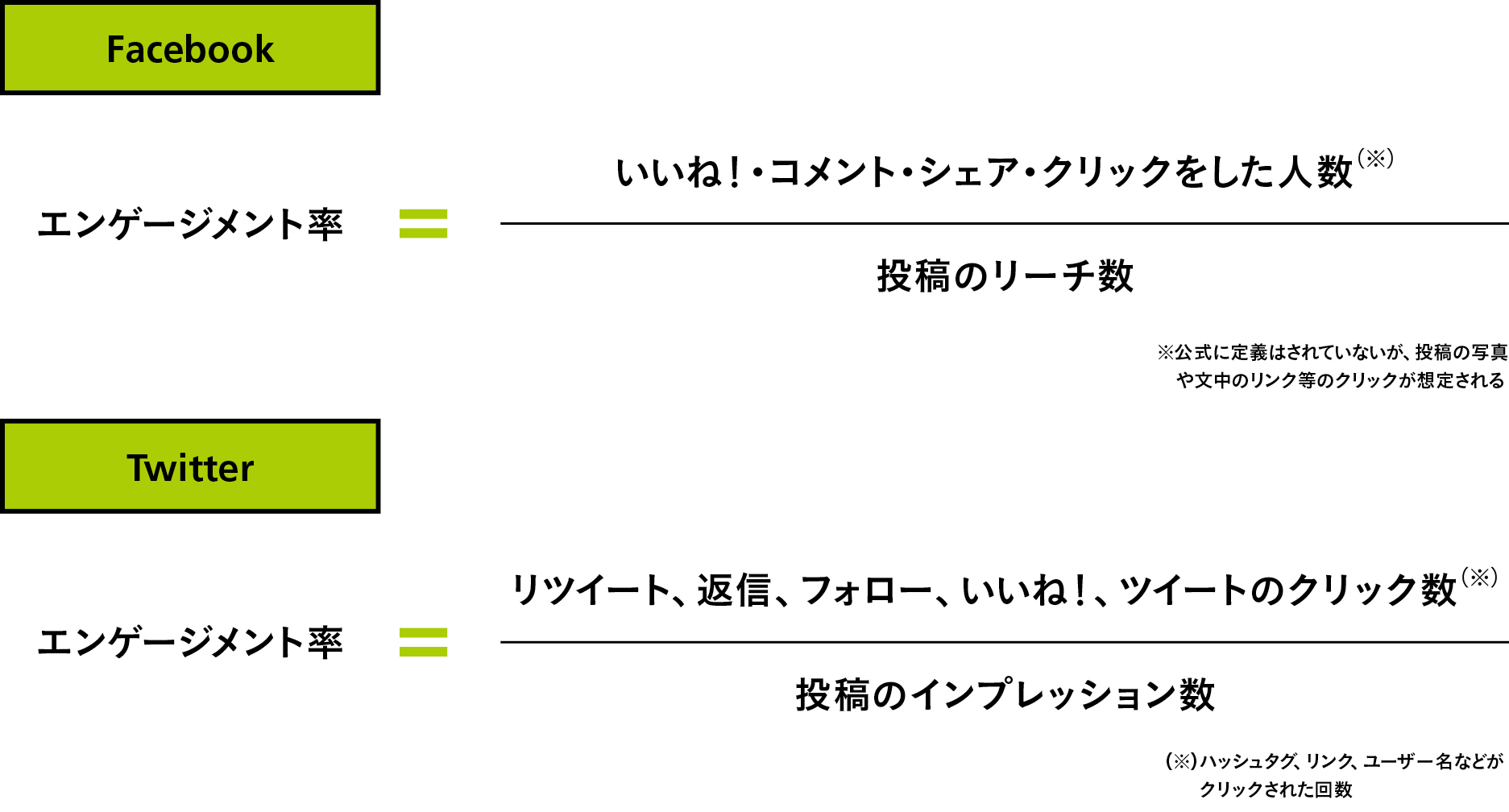

具体的なエンゲージメント率の計算方法を説明していきましょう。まずFacebookの場合、投稿に対するいいね!・コメント・シェア、そしてクリック数を足したものがエンゲージメント数。これを投稿のリーチ数で割った値がエンゲージメント率です。インサイト(管理画面)を見ればわかるので計算する必要はありませんが、意味はよく理解しておきましょう。

Twitterも同じく、リツイート・いいね・返信にクリック数を加えたものがエンゲージメント数。これを投稿のインプレッションで割るとエンゲージメント率が出ます。Twitterもアナリティクス(管理画面)でエンゲージメント率を見ることができます。

数字が出たところで、さてそれは高いのでしょうか低いのでしょうか。管理画面では投稿ごとに値を一覧できるため、反応の変化を時系列で確認したり、より多く反応を得た内容を検証する参考になるでしょう。

もう一つ、重要なポイントとして考えたいのが他社との比較です。競合に比べて自社の投稿に対する反応が多いのか少ないのか、施策の成果を評価する上でエンゲージメント率が参考になります。ところが、他社のリーチ数やクリック数は外部から見ることはできません。そこで、便宜的にファン数・フォロワー数を分母に、いいね!やコメント等の外部から分かる数値を分子にして計算します。正確なエンゲージメント率ではありませんが、傾向を知るための目安として活用したい方法です。

ただし、エンゲージメント率だけがすべてではありません。炎上によってシェアやコメントが増えても成果とは言えませんし、便宜上のエンゲージメント率が低くても、クリック数が多く自社サイトへの流入を生んでいればひとつの成果と考えられます。エンゲージメント率では単体の上下ではなく、マーケティング施策全体の中で成果を考えることも重要です。

分母を便宜的にファン数・フォロワー数に代え、分子はコメント・いいね!等の外部から見てわかる数値を用いることで、他社との比較にも応用が可能

ユーザーの立場で考えて「今」に即した情報を

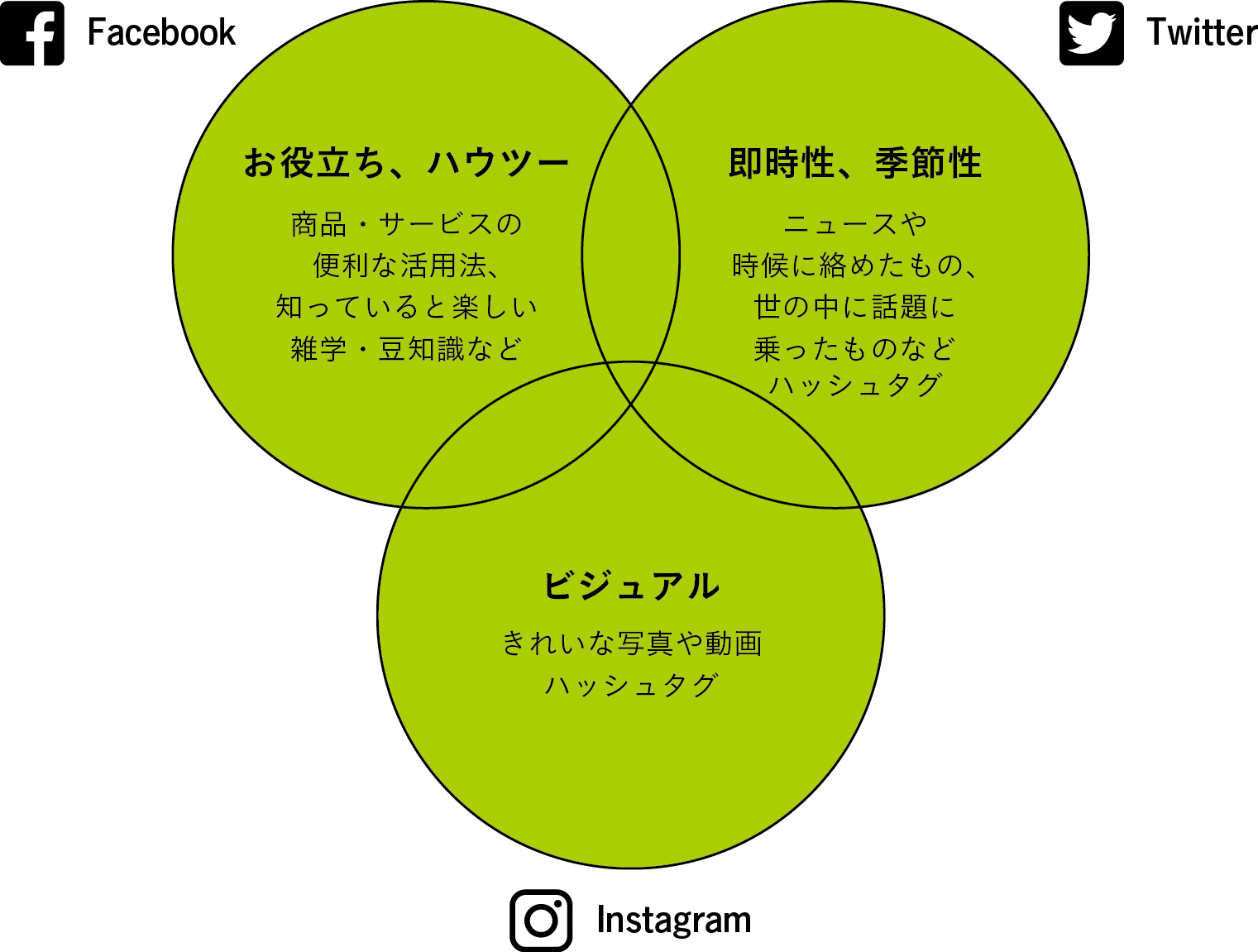

エンゲージメント率を高めていくために、企業アカウントはどんな投稿をすればよいのでしょうか。FacebookでもTwitterでも比較的共通するのは時事ネタや季節のイベントに絡めたものです。例えばクリスマスの当日に「今日はクリスマスですね。友人や家族など、多くの人たちと過ごすパーティーにはチキンのセットがおすすめです」という投稿をすれば、見た人が内容を自分事化しやすくなります。

先ほど例に挙げた日本ケンタッキー・フライド・チキンさんでは、クリスマスのタイミングで持ち帰る顧客が多いことを想定し「チキンを家でおいしく温める方法」を投稿したところ、大きな反響を得ました。こうしたハウツーやお役立ち情報も反応が高いようです。ユーザーの状況、タイミングに合わせたコンテンツを届けることが大切です。

一方Twitterはリアルタイム性に強く、例えば人気番組のネタに乗った投稿がすごくリツイートされることがあります。最近ではシャープさんの公式アカウントが人気タレントが出演して話題になった番組に便乗し、商品名を叫ぶ投稿が話題になりました。ただ、こうした例をマネするのは難しいので、一般的な時事ネタや季節のイベントを押さえるのがよいでしょう。

Instagramは写真のクオリティがユーザーの反応を増やすカギになります。最近では動画も人気です。また、投稿数の多いハッシュタグを入れるのも効果的です。

長期的な運用を行う中、すべての投稿で数字を狙う必要はありません。あいさつ程度の投稿、きちんとPRする投稿、たまには楽しむことに振り切る投稿など、一週間、一カ月といった期間の中でバランスを取って行くのもよいでしょう。企業として伝えたいことはいろいろあると思いますが、それだけでなく、ユーザーを楽しませる気持ちや、何を求めているかをユーザー目線で考えることも重要です。

各サービスごとにエンゲージメントを得やすい投稿の傾向が異なっている

- 教えてくれたのは… 本門功一郎

- (株)コムニコ マーケティングディレクター、一般社団法人SNS エキスパート協会 理事。ソーシャルメディア運営支援やコンサルティングを行うマーケティングエージェンシーhttps://www.comnico.jp/