思わず「いいね!」したくなる「Facebook投稿」とは

01 投稿への「逆風」が吹いている?

最近、投稿をしてもぜんぜん「いいね!」をもらえない…。 そんな風に感じている企業のFacebook担当者が増えています。 そこにはどんな背景があるのでしょうか?

Facebookがマーケティングツールとして使われるようになったのは2012年頃のことでした。“お金をかけずに宣伝ができる”、そんな認識が一般化し、多くの企業がFacebookページを制作するようになりました。あれから数年。現在では、うまく活用ができている企業と、そうでない企業とがハッキリと分かれてきたように思います。うまく活用している企業は、たとえばFacebook広告を使ってファン・フォロワーを増やしたり、インサイトデータの分析に力を入れたりと、Facebookのさまざまな機能をうまく利用しながら成果を出していますが、なんといっても「投稿」をうまく活用してファンの心を引きつけています。

FacebookをはじめとするSNSの特性は、やはり投稿がシェアされて人から人へと伝わり、先へ先へと広がりを見せるところにあります。投稿の質を高めることが、ファン・フォロワーの獲得、そして目的達成へとつながっていくのは間違いのないところだと言えるでしょう。

本記事では、Facebook投稿を充実させるために確認し、整理しておかねばならない基礎的な点を解説していきますが、その前に知っておくべき環境の変化について触れておこうと思います。それは今のFacebookが企業にとってハードルが高まっているという点です。

Facebookの国内ユーザー数は、ここ数年こそ伸びが緩やかですが、それでも2,700万人(2016 年)に到達しています。この増加がさまざまな変化をもたらしています。その一つが「投稿がファンのもとに届きにくくなっている」という点です。利用者が増え、投稿をする人の数が多くなったために、タイムラインに表示する投稿が制御されるようになっているのです。Facebook側は「投稿は必要としている人のタイムラインに表示される」としていますが、その割合は、ファン数の1割~数割程度です(表示された数を「リーチ数」と呼びます)。投稿する側にしてみれば、読んでもらいにくい状況ができているというわけです。

それに加えて最近、投稿者にとって厄介な問題が生じています。それは、投稿を読んでも、「いいね!」などの反応をしない人が増えていることです。「クリックすると困ったことが起きるのでは?」といったような誤解をする人が増えてきたことが原因と言われています。こちらもユーザー数が増え、さまざまな人がFacebookを使うようになったために起きた事態でしょう。

このように難しさが増している一方で、Facebookのシステムは年々精度を高めており、先程のリーチに関して言えば、“よい投稿”を続けていけば、必要としている人のタイムラインにきちんと表示される仕組みへと進化しています。また、利用者の間でもいい情報にはしっかりと反応し、それを拡散する習慣が根付きつつあります。Facebookで苦戦をしている企業、そして担当者の方は、ぜひいまいちど「いい投稿をする」という基本に立ち返って、取り組みを見直すことをおすすめします。というわけで、次章からは「いい投稿」とはどういうものかを考えてみたいと思います。

Check!

Facebookのユーザー数はLINEの6,800万人、(2017年1月)、Twitterの4,000万人(2016年9月)に次いで3位となる。年齢的には20~40代が中心となるという。

Check!

「ファン」とはFacebookの企業公式ページに、「いいね!」をしてくれた人のこと。更新のお知らせを受け取る「フォロワー」とは区別されますが、ここでは両者を合わせてファンと呼ぶことにします。

02 「いいね!」が惑わす?投稿者の心

投稿の善し悪しを考える前に、いま運用している Facebookページがどんな目的で運用されているかをしっかりと 見直しましょう。投稿以前の問題があるかもしれません。

「いい投稿」を考えるためにまずは、なぜ「ダメな投稿」をしてしまうのか、という点を考えてみようと思います。

企業のFacebookページをつくったときのことを思い出してみてください。その時、どんな目標を立てましたか? おそらく多くの方は「いいね!を○○件に」という目標を、同業他社のFacebookページなどを基準にして立てたのではないでしょうか。一見、あたりまえのことに見えるかもしれませんが、実はここに大きな問題があります。なぜなら、「いいね!」や先ほど触れた「リーチ」などのFacebookの数値は、本来の目標への達成度を測る指標と考えるべきものだからです。

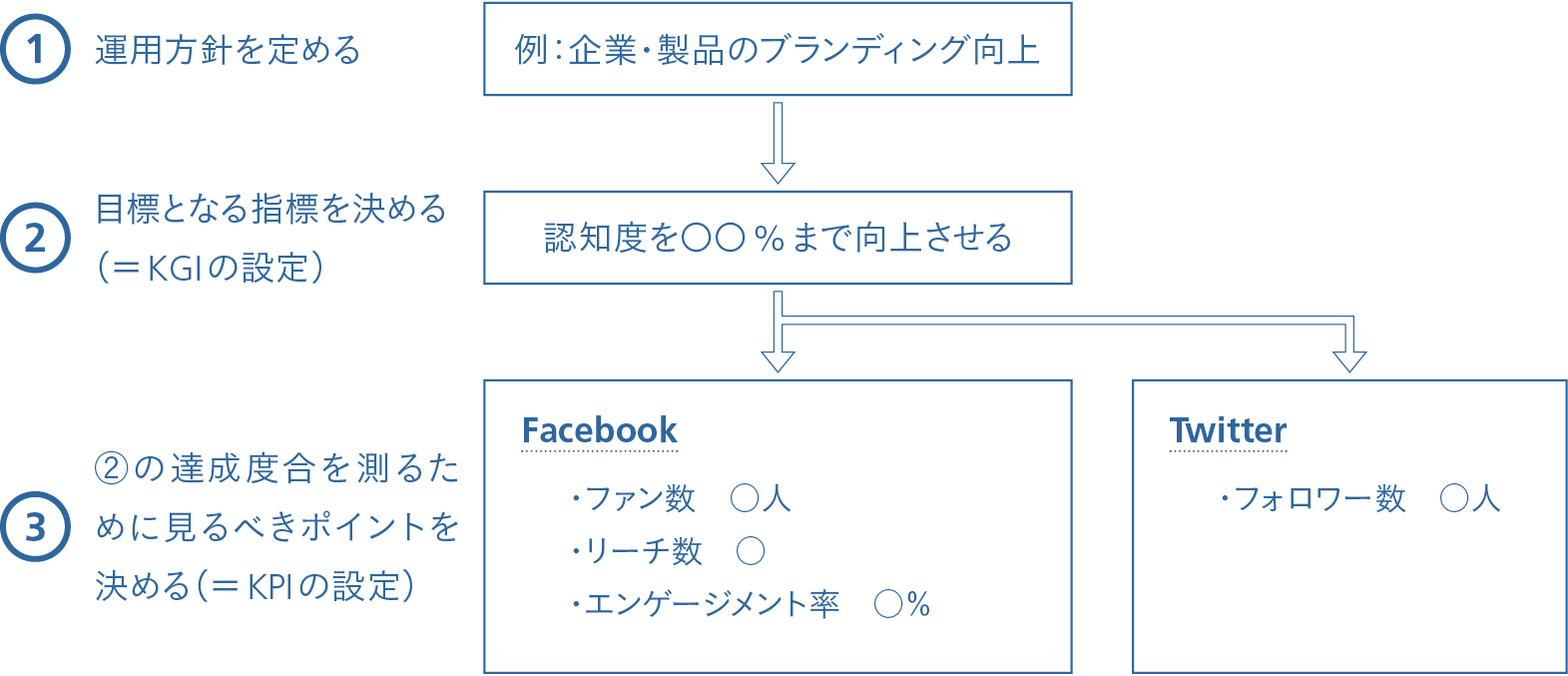

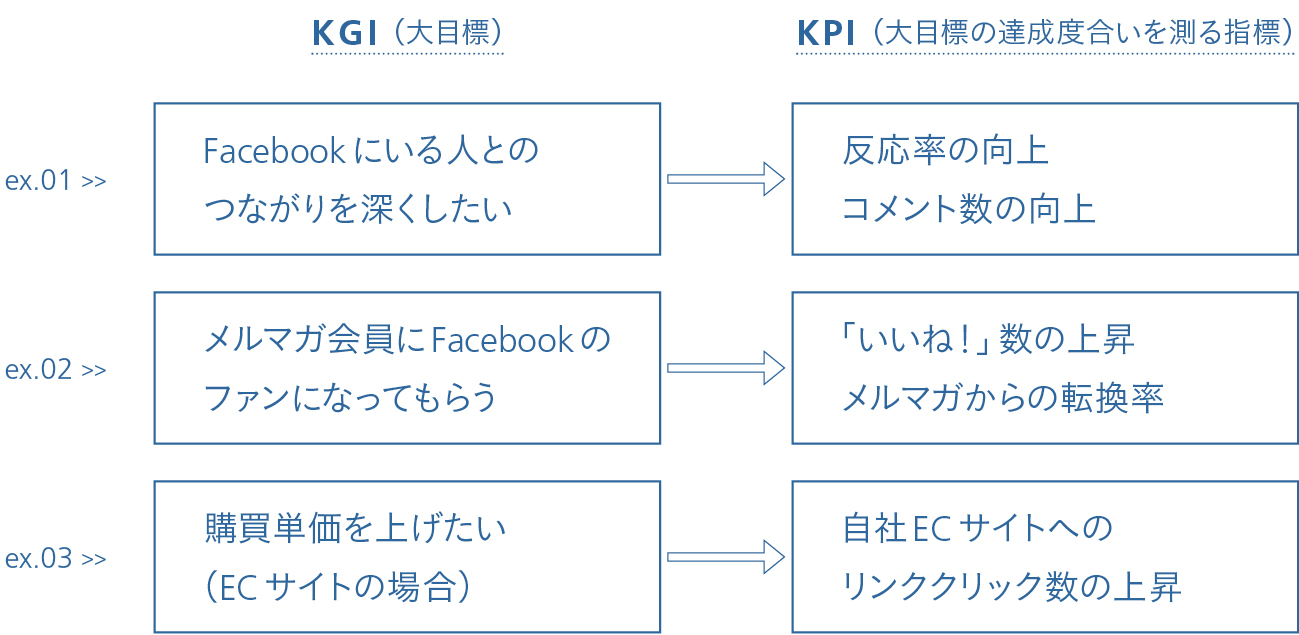

Facebookなどのマーケティング活動の大目標はそもそも「企業の認知度を○○%上げる」とか「売上を○○万円上げる」といったところにあるはずです。マーケティング用語ではこれを「KGI(Key Goal Indicator)」)と呼びます。「ゴール」という単語が入ることからもわかるように、大きな目標のことを指します。それに対し、「いいね!」「リーチ」などの数値は「KPI(Key Performance Indicator)」と呼ばれるもので、大目標を実現するにあたっての進捗度合い(パフォーマンス)を測るためのものなのです。この2つがゴチャゴチャになってしまっているケースが極めて多いんですね。

これらが区別されていないとどうなるか。「いいね!」数の上下に一喜一憂し、その数を上げるためには「何をしてもいいのだ」といった誤った思考に陥ってしまい、本来の目的から外れていってしまうんです。

Check!

Facebookの数値では測定できないKGIは、その内容に合った数値でその達成度を見ます。たとえば売上額やアンケートによる好意度調査がそれに当たります。

Check!

一つのページに、複数の要素を持たせたFacebookページの運用は、単独の目的を持ったページを複数運用するよりもよほど難しい。分けてしまったほうがやりやすいのです。

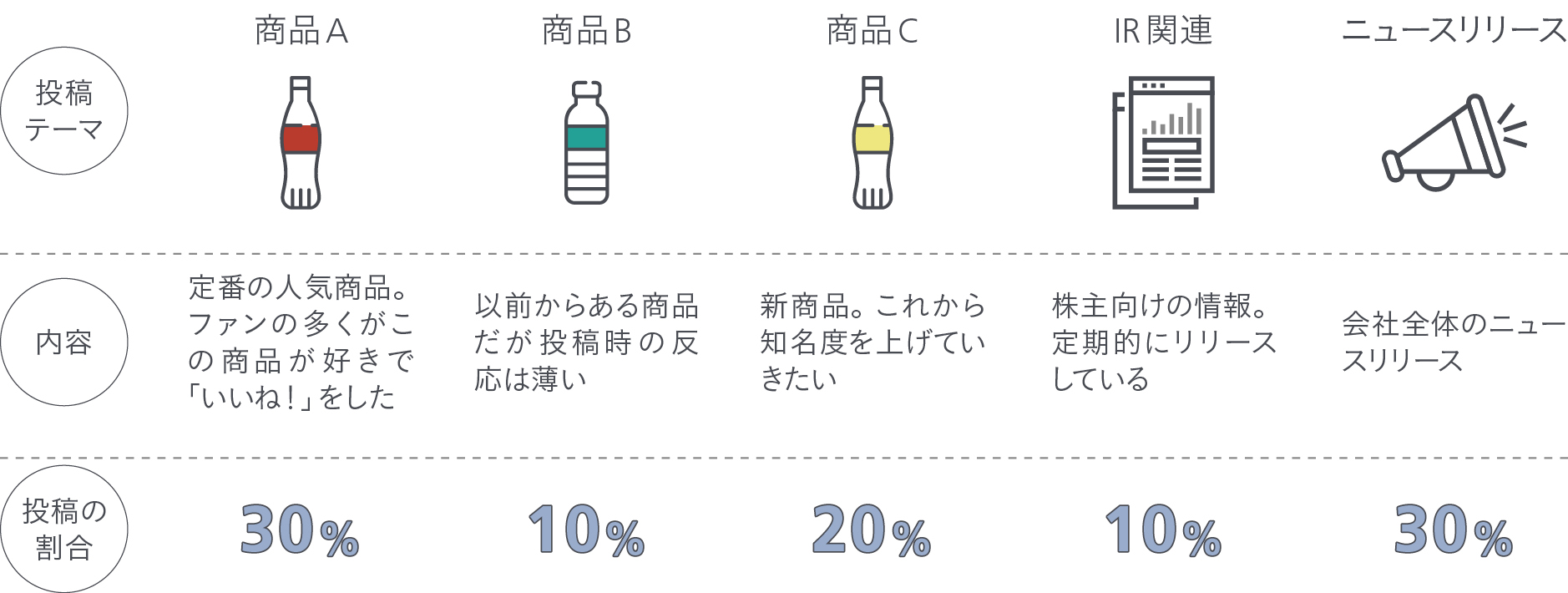

本文で触れている清涼飲料水メーカーの事例を図にしてみた。本来は商品Aのファンとの交流を図るためのFacebookページだったのが、次第にさまざまな情報を載せる曖昧なページに…。これがよくあるパターンだ

KGIとKPIを混同して理解している人は少なくない。まずはFacebookページのそもそもの目的に遡って整理し直して、考えてみよう

03 ファンを名前で呼んでみよう!

自社のFacebookページに「いいね!」をしてくれたファンが 興味を持ってくれる投稿とは? いったい どう考えればよいのでしょう。そこにはある「コツ」がありました。

Facebookの投稿をしていて、けっして忘れてはいけないこと、それはFacebookが「コミュニケーションのための場」であるという点です。近しい人々に近況を報告したり、昔の友人と旧交を温めたり。しかもそれが実名で行われるのですから、それなりの気遣いが求められる場だと考えるべきでしょう。そんな場所に、“宣伝を目的とした企業”が割り込むようにして入っていく…。友人との関係を築いていく以上の、気遣いが求められるのは当然ではないでしょうか。ただし、個人と個人でも、企業と個人でも考え方は変わりません。いい関係を築きたいのなら、困っているときには手を差し伸べ、喜んでいるならばともに喜び合う。相手の立場に立って考える。それが基本です。この考え方を投稿に当てはめるなら、こちらの都合を一方的に押しつけるのではなく、ファンの立場に立ってメリットのある情報を提供する、といったところになるでしょうか。

では具体的にどんな内容が求められているのでしょうか。たとえばそれは「お役立ち情報」とか、「誰かに言いたくなるような話」といったことになるわけですが、なにが「役に立つ話」で、なにが「言いたくなる話」なのか、正解をここで申し上げることはできません。なぜならそれは企業によって異なりますし、ファンがどんな人たちなのかによっても変わってくるからです。

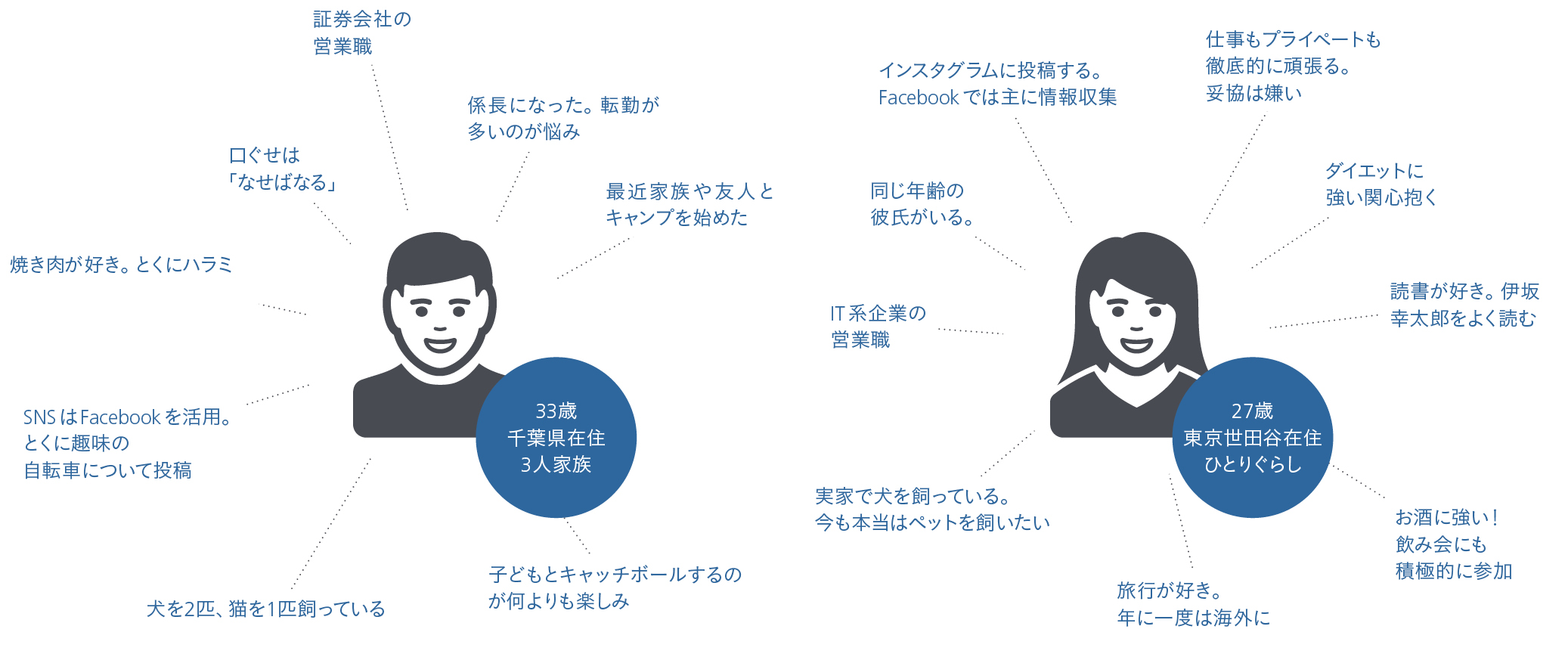

皆さんは、投稿を読んでくれているファンがどんな人たちか把握しているでしょうか? たとえば「40代サラリーマン男性」「20代女性」といったくらいのユーザー像だと、ちょっと漠然としすぎています。何を語るべきかを明らかにするには、もっとはっきりと、明確にする必要があるでしょう。

そこでオススメなのが、その人の「顔」を思い浮かべる方法です。たとえば上に用意した図版のように、さまざまな角度からファンの人物像を考えていきます。Facebookページを運用しているチームの皆で、いろいろと意見を出し合いながら決めていくのもいいでしょう。具体的にすればするほど、投稿で何を語ればいいのかがハッキリしてきます。“人となり”が固まってきたら仕上げに名前をつけましょう。「けんじ君」とか「ようこちゃん」といった具合ですね。こうすることでファンの人物像がより活きいきとして、彼らになにを語りかけ、どんなお付きあいをすればいいのか、そのポイントを掴めるようになるでしょう。

Check!

実名性のFacebookでは、他のSNSとは違って記事にコメントするのにはとくに慎重だと言われています。その点を踏まえたうえでのコミュニケーションをとる必要があるでしょう。

Check!

ここで紹介する、ファン像を固める方法はマーケティングの分野で「ペルソナ」と呼ばれる手法ですが、実際に行うには、名前を付けるほうが理解しやすいはずです。

Check!

「○○さん」づくりがうまくいかない場合には、これまでに「いいね!」をしてくれた人のFacebookページを覗かせてもらうというのも一つの手。じっくりと人間観察をしてみましょう。

前ページで紹介したKGIとKPIの関係性を示した図。こんなふうに具体的に図にしてみるとわかりやすい

たとえばこんなふうに「投稿を読んでくれている自社Facebookページのファン」像を明確にしてみよう。さまざまな角度から特徴を定めたら、最後に名前を付けて完成だ

04 Facebook投稿はこうやって書く

具体的に投稿を書く際には、Facebook投稿の「常識」を 頭に入れておくといいでしょう。そのうえでつくりあげた 「○○」さんに語りかけるのです。

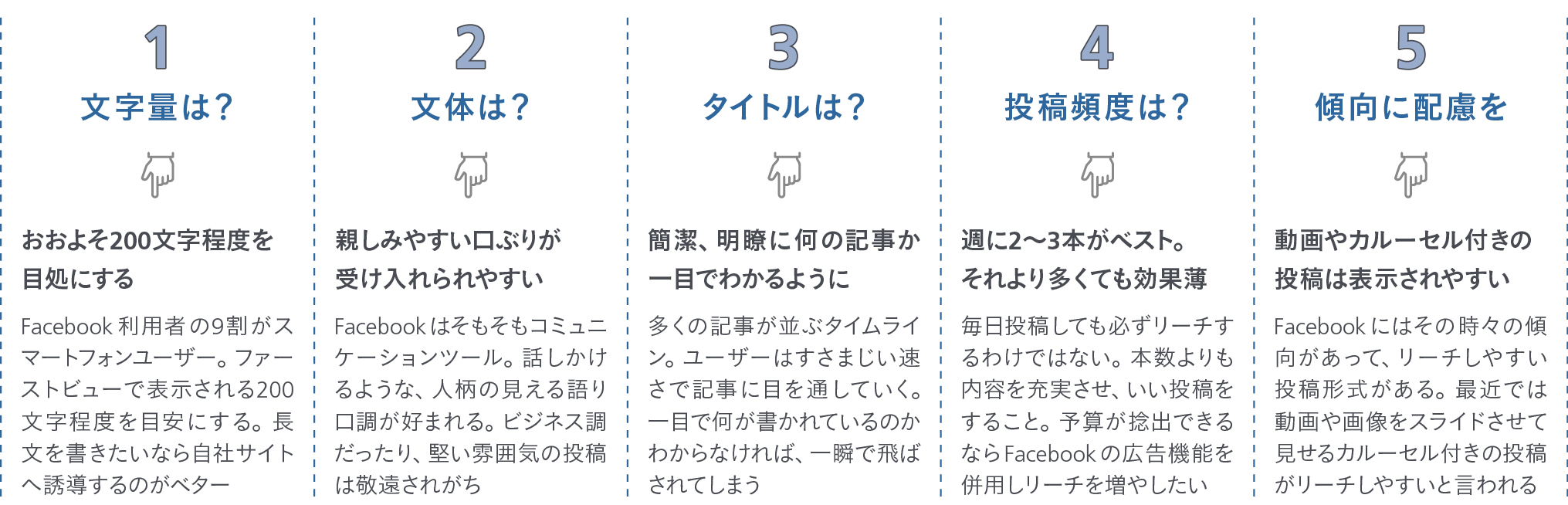

タイムラインに表示されるFacebook投稿。読んでもらえる投稿には、傾向があることを知っておく必要があります(下の図にそれをまとめてみました)。これらは日々投稿を行っていく際に役立つ“一般常識”のようなもの。頭の隅に置いておくといいと思います。

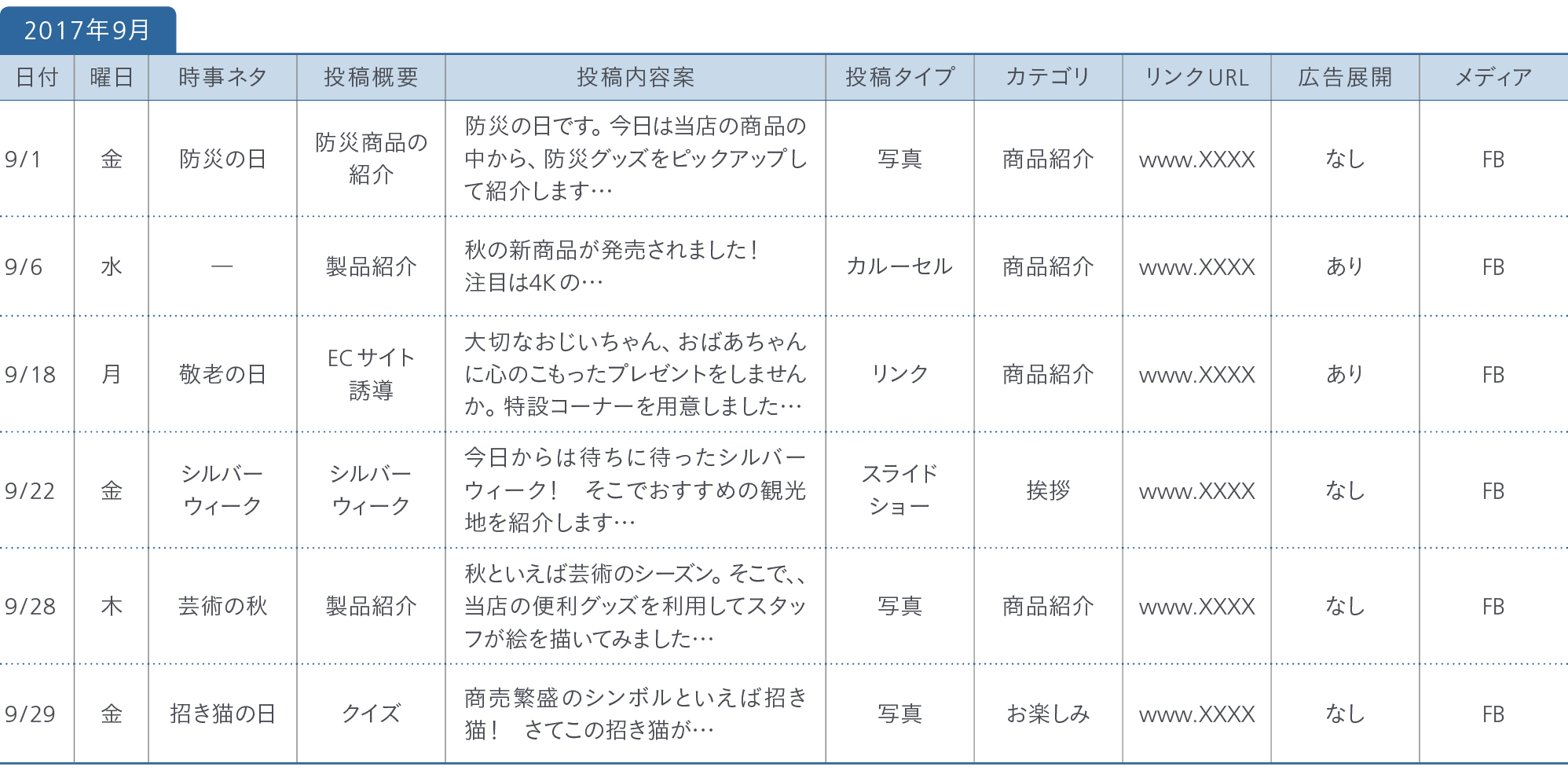

さて、実際の運用に際しては月に一度、一カ月分の投稿計画を立て、あらかじめどんな投稿をするのかを決めておくのがいいでしょう。そうすることでスケジュール的にも、内容的にもバランスのよい投稿ができます。

なお、内容についてはあらかじめ4~5種類のカテゴリーを作成しておくと、投稿の偏りをなくすことができますし、なによりもアイデアをひねり出す際に役立ちます。たとえば「挨拶」「商品紹介」「お楽しみ」「告知」の4つ程度に分けてみて、商品紹介を6本、挨拶2本…といった具合に、それぞれの比率を定めるといいでしょう。

次に投稿記事の作成についてですが、前章でも触れたとおり、ファンの顔を思い浮かべながら、彼らから求められている情報を発信することを心がけてください。ただし、そう考えた場合に難しいのが商品・サービス紹介の投稿です。その性質上、どうしてもこちらの都合を押しつけることになりますからね。そういった場合には、Facebookが日々の生活を記録するライフログであることを念頭に、時事ネタや季節・天気の話題など、日常と寄り添う内容と絡めながら紹介をしていくと見る側も受け入れやすいと思います。

ただ、一つ注意をしておきたいことがあります。こういったルールを決めて投稿をしたとしても、会社の規模やタイプ(BtoBかBtoCか、サービス業か小売業か、など)によって、さらにはこれまで培ってきたユーザーとの関係性によっては、この考え方がなじまないケースもありえます。極端な例ですが、中小企業でキャラクターが受け入れられている社長さんの中には、グイグイと強いメッセージを投げ続けることでファンを増やしている方もいらっしゃいますから。

そういったファンの傾向を見つけ出すためにも、投稿の結果を確認する癖をつけてほしいと思います。このあたりは別項でも触れていますので、詳細は省きますが、単に数値の上下を見るだけにとどまらず、なぜその投稿が受け入れられたのか(受け入れられなかったのか)、どんな人が好んだのか(好まなかったのか)といった視点で数値を見て、投稿のカテゴリーの比率を調整したり、文体や文章の長さなどを調整してほしいと思います。また、前章で触れた、「○○さん」のキャラクター設定のブラッシュアップにもつなげてください。

Check!

カテゴリーの「挨拶」とはファンとコミュニケーションをとるための投稿のこと。また、「お楽しみ」はクイズやアンケートのような参加型コンテンツを指します。(右ページ図版参照)

Check!

Facebookの投稿に関する結果の数値はインサイトで確認をします。さまざまな指標がありますが、目的を定め、変化の様子に目を配りつつ見ていくといいでしょう。

上に上げた例は一般例であり、もちろん会社のタイプやファンとの関係性によっては当てはまらない場合もあるが、常識として押さえておこう

月に一度、その月の投稿を行うためのスケジュール。あらかじめ決めた投稿カテゴリーと、その比率に合わせて、案を検討していく。日々の出来事や季節と関連させているところにも注目してほしい

- 教えてくれたのは…

アライドアーキテクツ(株) アカウント統括部 第二営業部長

小西 泰彦さん

- 美容、食品、自動車、通信などさまざまな企業のSNS運用に従事し、企画から提案・実施・改善まで包括的に支援。2017年、SNS運用に特化した専門組織「エンゲージメントセンター」を立ち上げ、センター長に就任