【最新Facebook投稿術】届いて伝わる「投稿術」

気楽に地道に続けた先に日々の投稿の成果が見えてくる

過度な期待をせずゆっくりと伸ばしていく

Facebookページの投稿を考える際、「他社のようにキャラクターを立てよう」「ものすごく話題になる投稿をしなければ」と力みすぎてしまう場合があります。しかし、5年くらい続けていないと効果が見えてこないというアンケート結果もあるくらい、短期的に効果を上げるのは難しいものです。過度な期待はせず、まずは「試しにやってみよう」という気楽な気持ちで、無理のないペースで投稿していくといいでしょう。もちろん炎上などへのリスクヘッジは必要ですが、あまりハードルを上げすぎないほうが、投稿ネタも考えやすくなります。

地道な投稿で得られるメリット

Facebookページの運用は大変ではありますが、ユーザーから直接コメントが得られるのは大きなメリットです。なぜこの商品を買ったのかといった意見を聞くことができ、そこから社内で想定していたのと違った意外なセールスポイントを発見できることもあります。その結果、Facebook担当が一番ユーザーのことを知っている人にもなり得ますし、頑張って運用していると、社内の各部署から「この商品もFacebookページに載せてほしい」という声がかかることもあります。それは運営担当者の評価にも繋がりますし、投稿ネタの収集にもなるでしょう。

また、大々的なプロモーションを打てない商品などの告知にも適しています。自社への愛着の強いファンにとっては、そうした情報はよりエンゲージメントを高めることにもなり得ます。

日々の投稿で満塁に

Facebookページの投稿における成果の出し方は、昔のプロ野球の打線のようなものだと言えます。まずは普段からファンの興味をひくコンテンツを定期的に投稿し、バッターを塁に出しておく。そして、ここぞというコンテンツには広告出稿をするなどの対応をし、外国人4番バッターのごとく、満塁ホームランを打ってもらうというように。普段きちんと投稿をしていないと、ニュースフィード表示の優先度を決めるニュースフィードアルゴリズム上の評価が下がったり、ユーザーにとっての存在感が薄れたりしてしまうので、地道にきちんと投稿を続け選手を塁に出しておくことはとても大事です。

そうした日々の投稿で、「これはどうしたらよいのだろう」と悩む点が多々あるでしょう。自社にふさわしいコンテンツとは何なのか、文体は丁寧口調と砕けた口調どちらが良いのか、写真投稿の工夫、炎上させない配慮などなど。本稿では、そうした投稿のポイントを紹介していきます。「なぜそうするべきか」を理解すると、自社にとっての正解パターンが見えてくるでしょう。

01 投稿のトンマナを揃える

投稿コンテンツを考える際、Facebookの特性を踏まえることは大事ではあるが、自社のブランドらしいものにするということを一番に心がけよう。世間で話題になっているFacebook施策の成功例を参考にするのはよいが、自社の他のマーケティング施策とトンマナが著しく違ってしまうと、ブランドの世界観を損ないかねない。

近所の商店街の魚屋さんなどは、気さくな口調や文体の方が親しみやすく、好印象ということもある。しかし、ホテルやフレンチレストランなど高級感が求められる業態では、かしこまった口調や文体が適しているだろう

02 文章はなるべく短く簡潔に

SNSはじっくりと読まれるメディアではないので、基本的に投稿文はできるだけ簡潔にし、長文は控えたほうがよい。詳細な情報を伝えたい場合は、オウンドメディアなどに記事を書き、それをリンクするようにしよう。ただし、お詫びやお悔やみのような会社の声明など、長くなってもFacebookに全文掲載したほうがよい場合もある。

写真の形状によっても、「もっと見る」リンク前に入る文字量は変わってくる。ユーザーの心を掴むであろう情報や見てほしいサイトのURLなどは、必ずそれより前に書こう

03 適切な投稿テーマの見つけ方

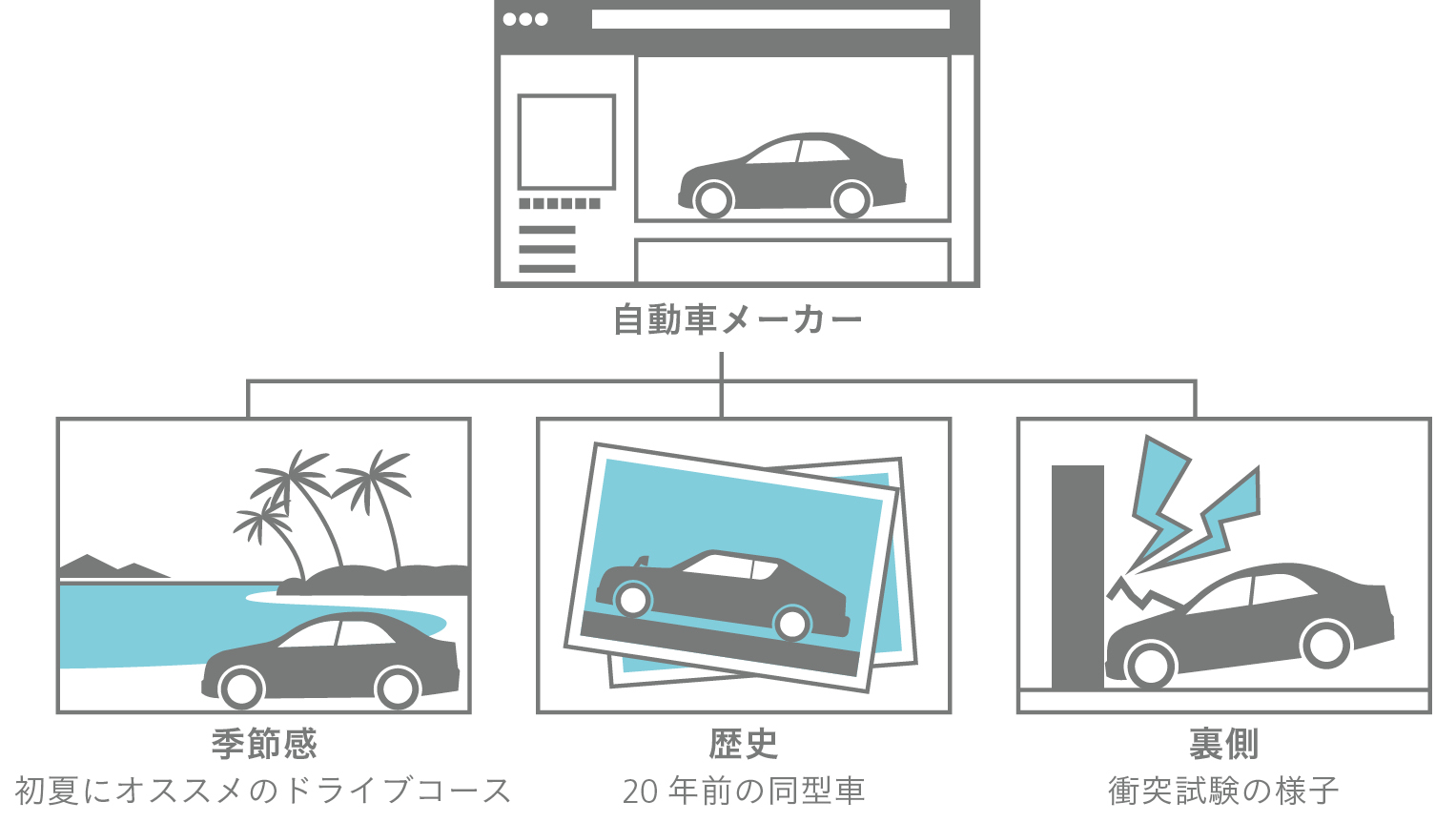

どんな投稿をしていくかは、自社らしさに何かを掛け合わせて考えていく。季節感、歴史、会社のある地域の情報など。たとえばデパートのように店舗デコレーションが季節ごとに変わる場所は、その写真を投稿するだけで季節感のあるネタになる。制作風景など、普段表に出ない裏側を見せるコンテンツは受けがよいことが多く、商品開発に込めた思いなどを発信していくと、ブランドに対する信頼や愛着にもつながり得る。また、「お疲れ様です」などの挨拶投稿や季節の節目の挨拶は反応が高い傾向がある。

投稿テーマに悩んだときは、まず社内にある資産を探してみよう。オウンドメディアやテレビCM用の動画、紙のカタログなど、他のメディアのために用意したマーケティングツールの中に、Facebookでも使えるものが見つかることは多い。また、自社サイト内で閲覧の多いページはユーザーの関心が高い内容と判断できるので、そうした傾向をもとにFacebookページの投稿内容を考えるのも有効だ。

運用の観点からは、最初に投稿カテゴリーをいくつか決めておくのがいい。「企業目線でユーザーに伝えたいこと」、「レビューサイトなどを参考にした消費者目線の内容」、「最近はやりのトピックを盛り込んだもの」といったように。シリーズ化できるものがあればネタが考えやすく、運用負荷を軽減できる。そうして続けていくうちにキラーコンテンツになるものが見えてくるので、PDCAサイクルを回して投稿の精度を上げていこう。

自動車メーカーを例にした、自社らしさに各要素をかけあわせた投稿テーマ。季節感や歴史、会社の裏側などの話題とかけあわせることで、自社のマーケティングから外れることなく幅広い話題を展開していける

04 写真は主体となる被写体にフォーカスする

文字だけの投稿はタイムラインで目に留まりづらいので、基本的には何らかのビジュアルとあわせて投稿するのがいい。写真を掲載する場合は、その撮り方も工夫しよう。たとえば、イベントレポートの写真では、会場全体を撮るのでは印象がぼんやりしてしまうが、登壇者などどこか1点にフォーカスすると視線が集まりやすくなる。人間は人の顔に反応しやすいという性質があるため、物だけよりも人が一緒に写っていると見られやすいという傾向もある。

画角の中に細かいものがたくさん写っている写真は、タイムライン上で目に留まりにくい。どこか1点にフォーカスして撮ると、目に留まりやすくなるとともに、伝えたい主体が何であるかもわかりやすくなる

05 画像の枚数による見え方の違い

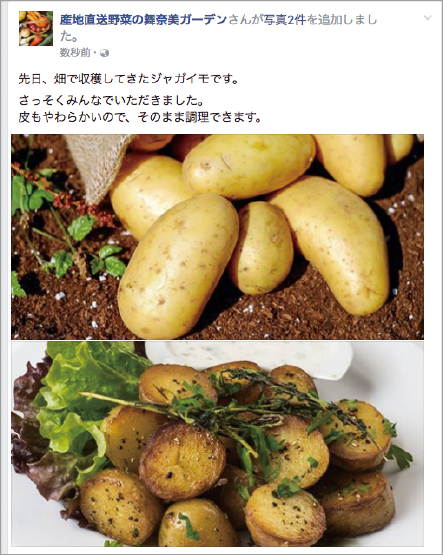

写真などの画像は複数枚投稿できるが、その場合の見え方の違いも意識しておこう。2枚投稿すると同じサイズで並んで表示されるため、ビフォー/アフターなど比較する場合に適している。3枚以上の投稿は1枚目だけ大きく、2枚目以降は小さく並んで表示されるので、1枚目にメインの画像を投稿するようにしよう。

最近では、アニメーションGIFで動きをつけた画像もよく使われているが、これも有効だ。

画像2枚の投稿では同じ大きさで並んで表示される。3枚以上の投稿は1枚目が大きく、それ以降は小さく表示される。また、表示しきれないものは「+2」など枚数だけが記載され、クリックしないと見られない

06 タイムラインで表示優先度の高い動画に注力する

Facebookは動画コンテンツに注力していて、現在のところ動画投稿はニュースフィードアルゴリズムの評価が高いようだ。ただ、動画はコンテンツによってリアクション数の波がある。閲覧数が伸びる動画がある一方で、あまり見られないものもある。動画の尺については、短尺の方が要点がコンパクトにまとまって良い動画にしやすい。しかし、おもしろいものであれば、長くても最後まで見てもらえるので良し悪しは一概に言えない。

動画制作は、写真よりも手間や技術を必要とするのが難点だ。最近はタイムラプス動画もスマホやデジカメなどで簡単に撮れるようになっているので、そういったものを活用するのもよいだろう。また、動画コンテンツがない場合でも、複数枚の写真をスライドショーにすると、動画として認識される。たとえば新商品の一覧やカラーバリエーションなどをスライドショーで見せてもいいだろう。

YouTubeなどに置いている動画をリンクで共有することも可能だが、ニュースフィードアルゴリズム上動画として評価されず、タイムライン上での自動再生もされない。そのため、同じ動画であってもFacebook自体にアップロードするようにしよう。

投稿画面の「写真や動画をシェア」をクリックすると「スライドショーを作成」という項目が出てくる。画像のアスペクト比、1枚あたりの表示時間(0.5秒~5秒)、フェードの有無が選べ、音楽をつけることも可能だ

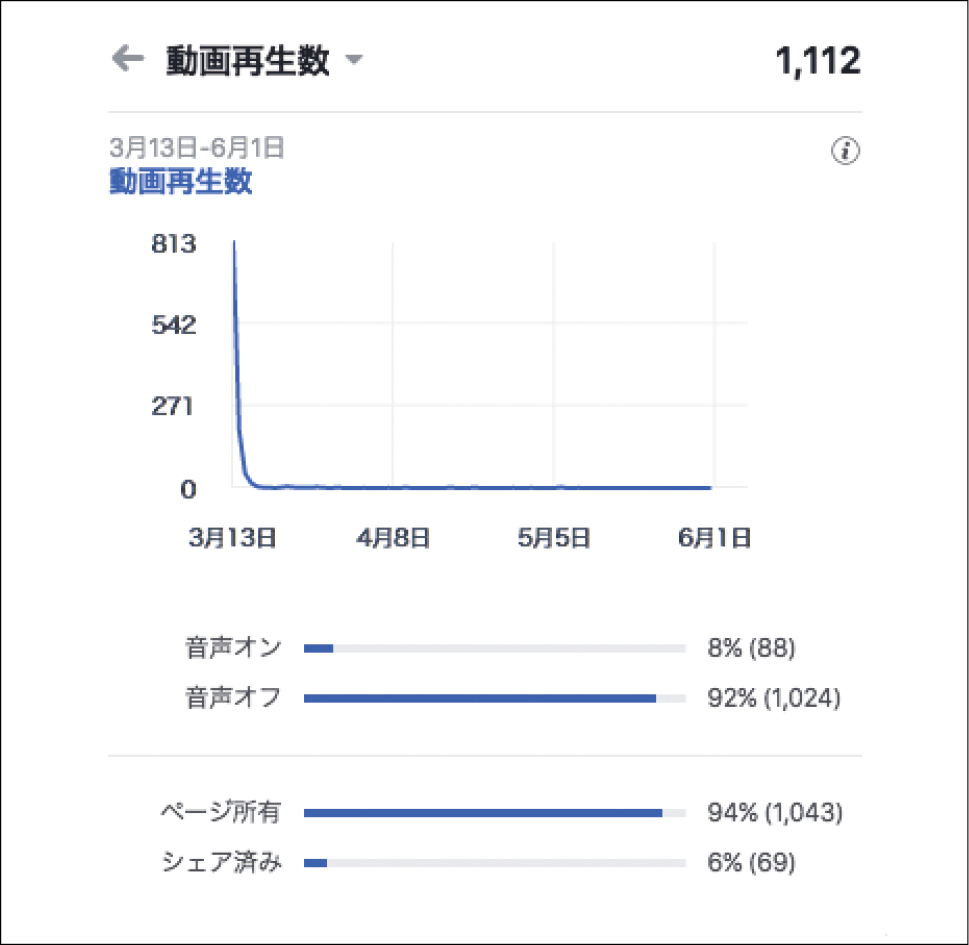

動画のインサイトでは、「動画再生数」「10秒以上の再生数」の項目で、音声のオン・オフの比率を見ることができる。その他にも上位視聴者層の年齢性別、上位地域(地域別の再生比較)など、さまざまな指標を見ることができる

07 投稿頻度とタイミング

理想的な投稿数は週に3~5件くらいだと考えられる。しかし、運用体制上難しい場合は、無理なくできる投稿数で構わない。

連続投稿や投稿数があまりにも多いと、ユーザーのタイムラインを埋め尽くして嫌がられてしまったり、1投稿当たりのリーチ数が減ってしまったりするので避けよう。

たとえば商品紹介など企業目線に重きを置いた情報を発信した翌日には、ユーザー受けの良いテーマを選んで投稿するなどしてバランスを取ると、フォローを外されるようなことにはなりにくいだろう。

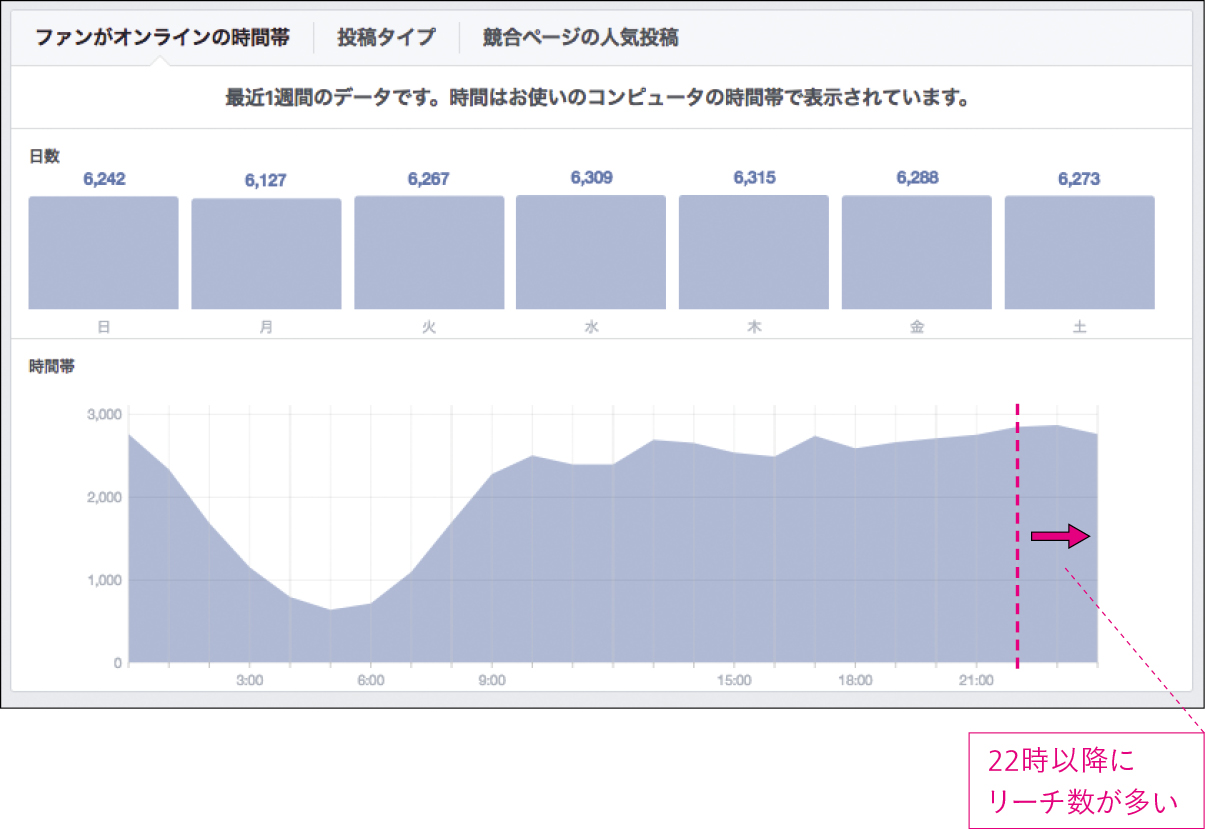

投稿のタイミングは、自社のペルソナにあわせるのがいい。たとえば主婦層をターゲットとしているなら平日の昼間、ビジネスパーソンであれば夕方以降の時間帯というように。

最近、酒類・飲料メーカーのFacebookページでは金曜日の夕方にお酒の画像を投稿しているところが多い。週末の仕事帰りに飲みたい気持ちを後押しする効果があるのではないだろうか。こうした、自社の商品特性にあった投稿タイミングの考え方もある。

ユーザーにリーチした時間帯や曜日は、インサイトから見ることができる。ここでリーチの多い時間帯を目指して投稿すると、ユーザーのタイムラインに表示されやすくなる

複数のビールメーカーが、毎週金曜日の夕方にお酒の写真を投稿するようになっている。飲みに行きたい、家でお酒でも飲もうと多くの人が思いやすい日時を狙ったアプローチだ

08 コメントやメッセージへの対応

Facebookページに対して、ユーザー側からコミュニケーションを取れる方法は主に三つある。一つは投稿に対するコメント、二つ目はメッセージ、そして三つ目はビジター投稿やレビューといった、Facebookページ上に感想などを投稿できるものだ。これらへの対応をどうするかは、きちんと事前に決めておこう。

コメント対応については、ユーザーに不公平感を感じさせないことが大事だ。なかにはすべてのコメントに返信をしている企業もあるが、運用負荷が大きいため、そこまでリソースを割けない場合には原則返信しないということでよいだろう。質問だけ返信するというやり方もあるが、ユーザーによって対応にブレがないようにしたい。

質問に答える場合は、どの部署が対応するのかもあらかじめ決めておこう。サイトの問い合わせフォームからしか受け付けないこととし、そのURLを案内するという対応でもよい。もしFacebook運営者が担当外のことを答えると、間違った情報を伝えてしまい、炎上に繋がることにもなり得るので注意しよう。

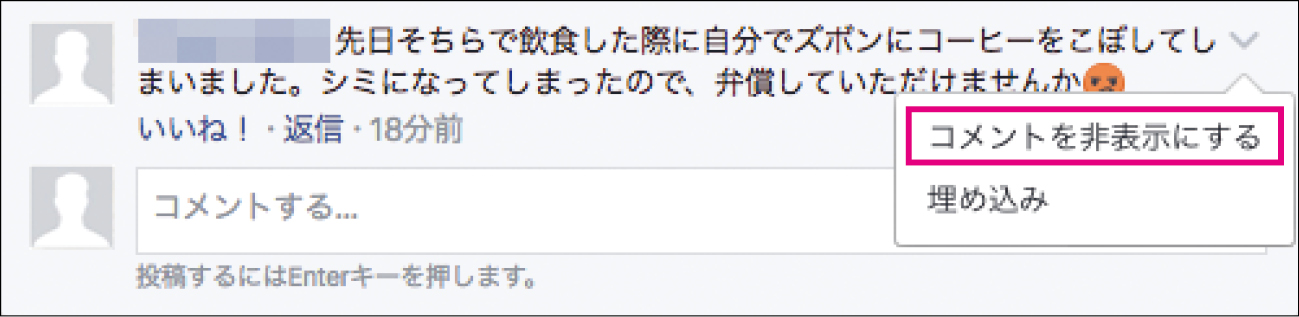

Facebookは実名登録制なので、比較的炎上しにくいSNSではあるものの、ネガティブなコメントが絶対につかないとは言えない。その場合は、真摯に説明や謝罪をすれば理解を得られることが多い。もし投稿内容に対して意図と違った捉えられ方をしたり、悪意のあるコメントがついた場合は、「非表示」の機能を使おう。そうすると投稿したユーザーとその友達以外には表示されなくなる。

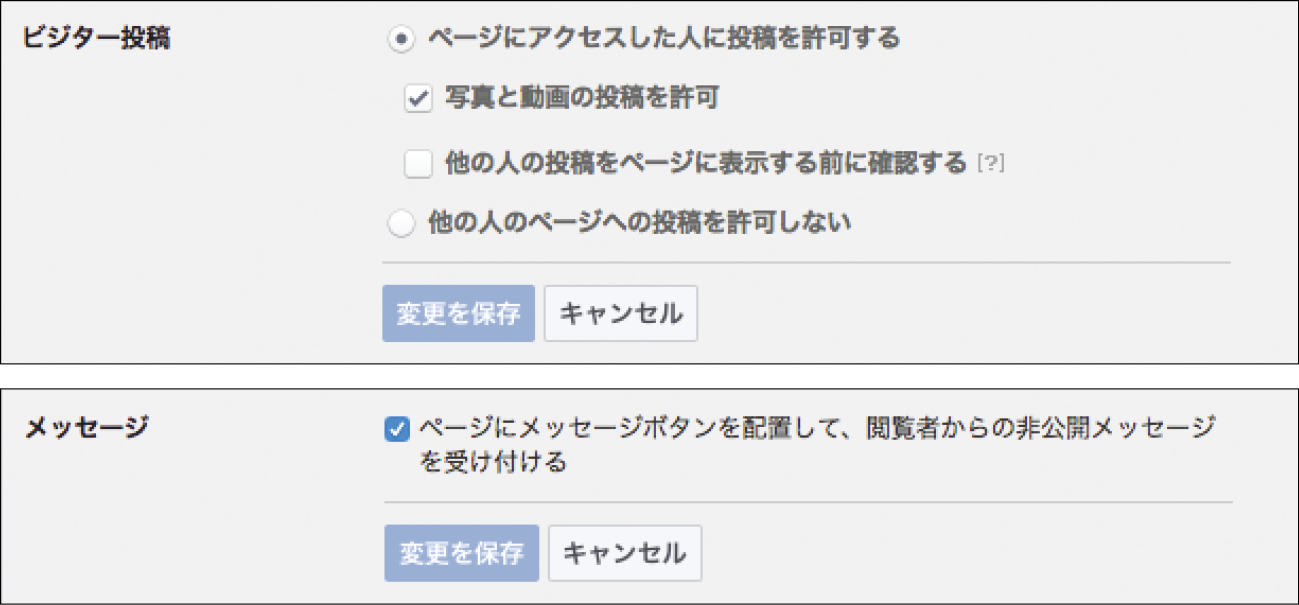

仕様上コメント機能をオフにすることはできないが、メッセージやビジター投稿などはオフに設定することができる。運用負荷などを考慮して、受け付けるか否かを考えよう。

コメントの右上にあるメニューをクリックすると「コメントを非表示にする」という項目が展開する。ここで非表示に設定すると、コメント投稿をした本人とその友達以外には表示されなくなる

ユーザーが感想やメッセージを投稿できるビジター投稿の表示の有無は、設定の一般メニューで指定できる。また、メッセージについても同様に、ここで指定できる

09 テスト環境で見え方をチェックする

企業でのFacebookページ運用では、公開しているページとは別に非公開のテストページを用意することが望ましい。

いったんテストページに投稿し、写真や動画の見え方が適切か、長文投稿の場合は「もっと見る」リンクより前に重要な情報が表示されているか、誤字脱字はないかといった校正作業を行うと、投稿の質を担保できる。Facebookは仕様がよく変わるので、昨日までと見え方が大きく変わってしまうという場合もあり、そういう点でもテスト投稿は重要だ。

また、利用者の大半はスマホで閲覧するため、必ずスマホ画面での見え方もチェックしよう。特に文字を載せた画像は、スマホでは読みづらくなっていることもあるので注意が必要だ。

ただしテストページを運用するうえで、次の二点には気をつけよう。

一つは、テストページの投稿にいいね!などのアクションをしないこと。ページを非公開設定にしていても、自身のタイムラインにテストページにアクションしたことが表示されてしまうからだ。

テストページにも公式ページと同じロゴやバナーを設定してしまうと、テスト投稿のつもりが間違えて公式ページに投稿してしまうというトラブルが起きかねない。テストページは、一目見てそうとわかる見た目にしておこう

10 基本設定とページ情報の見直し

投稿だけでなく、Facebookページ自体の設定や情報に不備や不適当なところがないかも確認しておこう。たとえばプロフィール写真やカバー写真は、そのページで何を発信していくかによって適切なものが変わってくる。企業全体の情報であれば企業ロゴがふさわしく、ブランド独自のページであればブランドロゴや商品画像などがふさわしいというように。

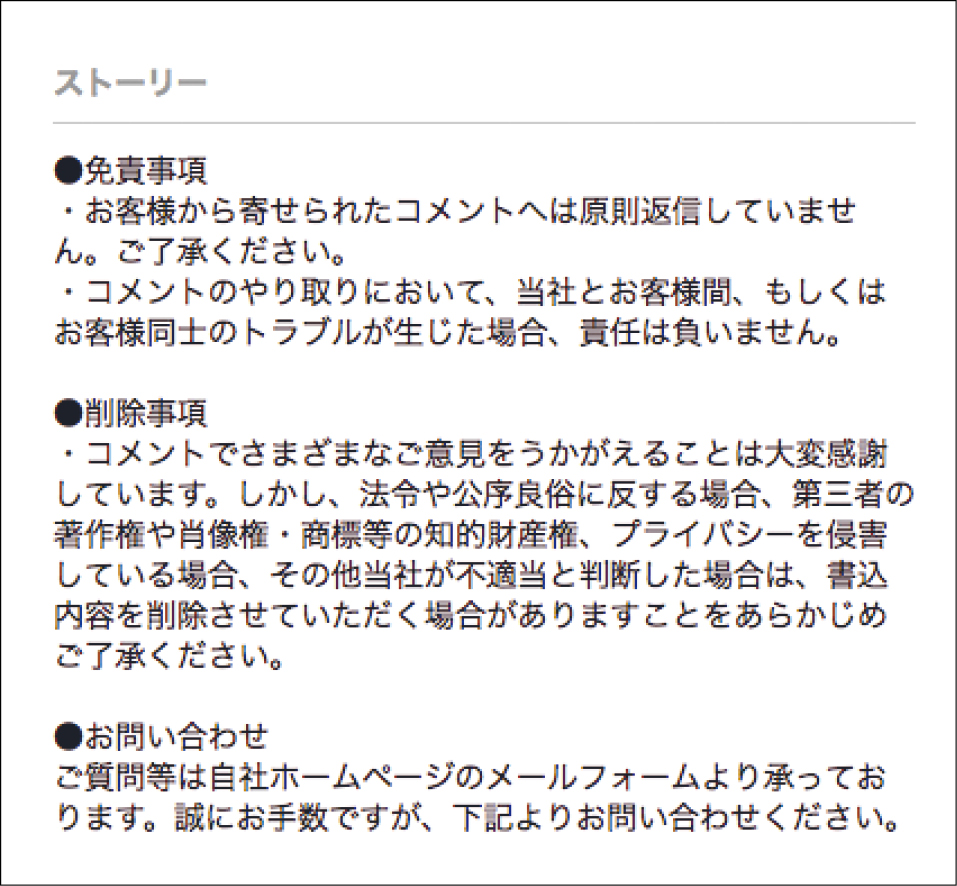

また、企業名や住所、公式サイトなどの基本情報を掲載する「ページ情報」は、タイムラインに表示されるわけではないので、基本的にはユーザーにあまり見られない場所である。しかし、ここに運用ポリシーを明記しておくと、トラブルへの予防線を張ることができる。

たとえば前述したようなコメント対応のポリシーを「コメントには原則返信できません」「コメントの返信には2営業日お時間をいただきます」というように明記しておく。ほかにも削除ポリシーや問い合わせ先などを明記しておこう。こうした内容を自社のWebページに掲載し、リンクを貼るという方法をとる企業も多い。

あらかじめコメント対応や削除ポリシーを名言しておくことで、トラブルやユーザーからの疑問に備えよう

Facebookに公式マークの申請が通ると、Facebookページ名の後ろにブルーまたはグレーのバッジがつく。サービスの分野が広いほどなりすましアカウントのリスクがあるので、注意しよう

- 教えてくれたのは… 小野寺翼さん

- (株)メンバーズで企業サイトの運用ディレクターを経験後、ソーシャルメディアの企業活用支援、ならびに自社が持つソーシャルメディアマーケティングの研究機関「エンゲージメント・ラボ」を担当。『Facebook プロフェッショナルガイド』(共著・マイナビ出版刊)など著書多数。

- 教えてくれたのは… 小林洋祐さん

- (株)メンバーズのソーシャルメディア研究機関「エンゲージメント・ラボ」所長として社内のソーシャルメディア業務を支援。自身の業務ではFacebook、Twitter、YouTube、Instagram等の投稿運用、広告運用のノウハウを活かし、大手企業のソーシャルメディアマーケティング支援を担当している。