越境ECと電子決済

越境ECの市場規模は年々増加 2020年には支出額1兆ドルへ

電子決済の導入メリットは、海外は当たり前に利用され、電子決済手段を持つ海外ユーザーに対応できるようになるからです。まず注目したいのが、世界のBtoC向けEC市場規模。IRCE2017シカゴの様子や、経済産業省、米国eMarketer社、THE PAYPERSの各データをご覧いただけけると、どのエリアにおいても規模が世界的に拡大傾向だと読み解けるはずです。

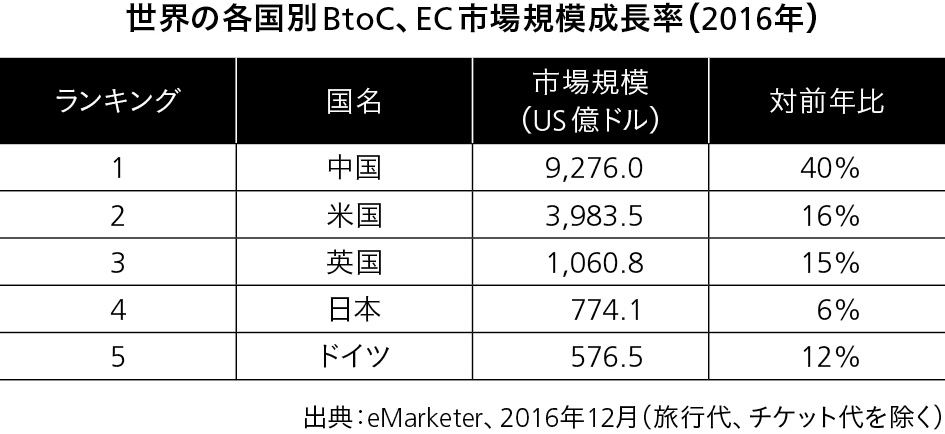

この背景には、「スマートフォンの普及」「インターネット人口の増加」「マーケットプレイスや物流システムの充実」「決済機能多様化への対応」「オンラインショッピングのインフラ整備」、そして「越境ECの機会増大」などが要因と考えられます。 特に中国、米国の市場は世界的に見ても規模が大きく、とりわけ中国におけるEC市場規模の拡大は目を見張るものがあり、高い成長となっています。

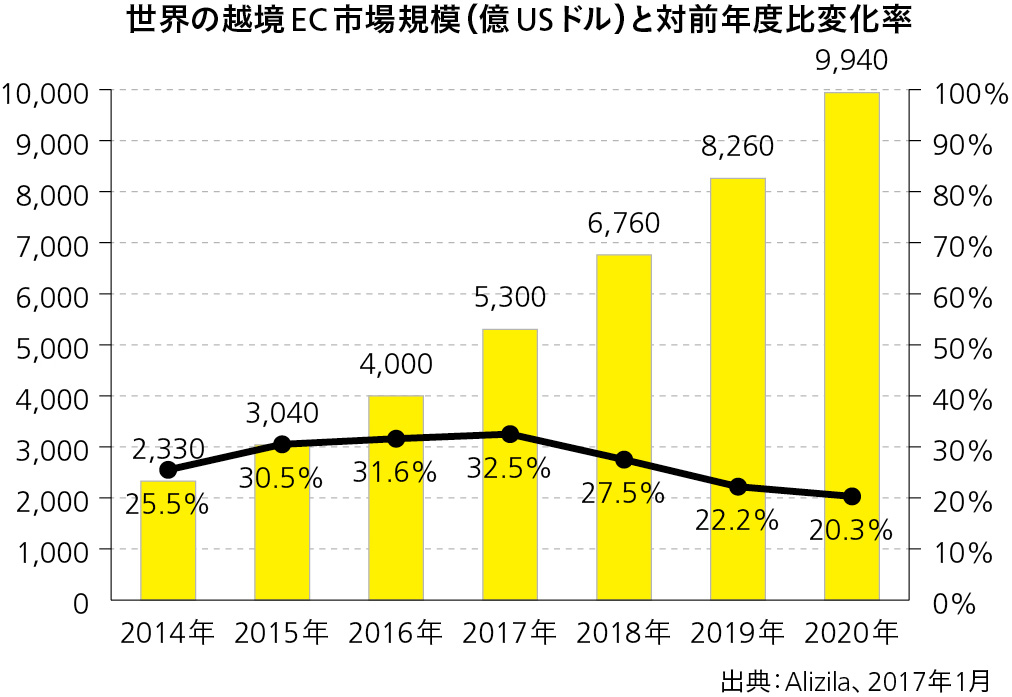

米調査会社eMarketerによると、2016年の中国と米国の2カ国で電子商取引売上高は1兆5,8400億USドル。世界の電子商取引の69.1%を占めるとしています(出典:eMarketer Report、2017年1月18日付)。また、2016年の世界の越境EC市場規模は4,000億USドル。対前年比成長率は、2016年は31.6%の伸びがあり、2020年まで対前年比20~30%と堅調な成長率が見込まれ(01)、2020年には10億人が越境ECを利用し、越境ECの支出額は約1兆USドルの見通しが出ています。

上のランキングを見ながら、越境ECを行うことで、大きな市場で勝負できる機会を得たと解釈できます。下は越境EC市場について。2020年には1兆USドルに迫る巨大規模の広がりが予測されています

インバウンドマーケティングとのシナジーも期待できる越境EC

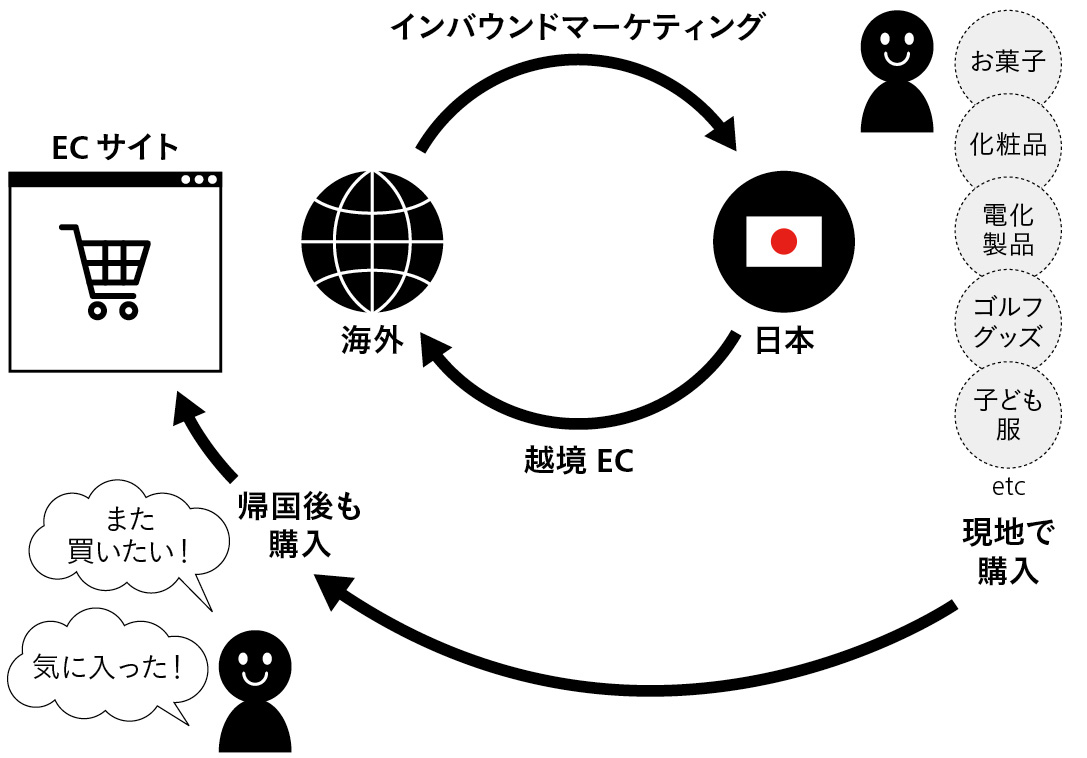

越境ECを行う上で、忘れてならない重要なポイントが“インバウンドが与える越境ECへの影響”です。例えば、海外からの旅行客や出張中の人たちが、インバウンド(日本国内)で購入したお菓子や化粧品などのお土産類、電化製品、ゴルフグッズ、子ども服などについて、帰国後にもう1度購入するという還流が起こりえるからです。実際、恩恵の声を私のまわりのECショップからも数多く聞きます。

越境EC大国中国からも興味深いデータが見受けられます。2016年時点で1年間の訪日中国人旅行客数は、JNTO(日本政府観光局)によると637万人、中国のモバイルインターネット人口が約6億9,500万人(出典:CNNIC)、中国における越境EC利用者数は4,000万人以上とされる中、中国ユーザーが越境ECを利用する理由として、「海外で購入した経験があり、自国からリピート購入したい」と答えているユーザーが35.0%※にも昇ります。

JNTOの推計では、2017年5月の訪日外客数は前年同月比で21.2%増の229万5,000人で、5月としては過去最高を記録。5月までの累計値は同17.3%増の1,141万人を超え、昨年より1カ月早く1,000万人台に到達しています。国も2017年からの「観光立国推進基本計画」に則り、2020年までに、訪日外国人旅行者数4,000万人という目標計画を掲げてています。2016年が年間約2,400万人とされるので、計画どおりに推移すれば、インバウンド訪問者が今よりさらに2倍近く増える可能性が出てきます。

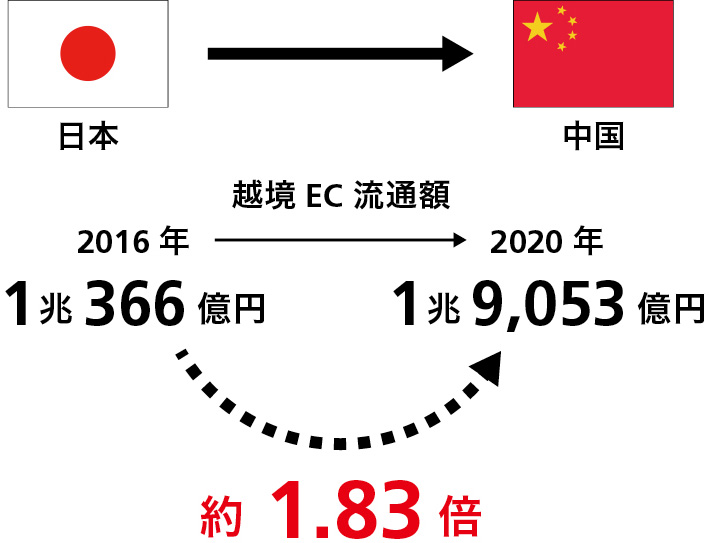

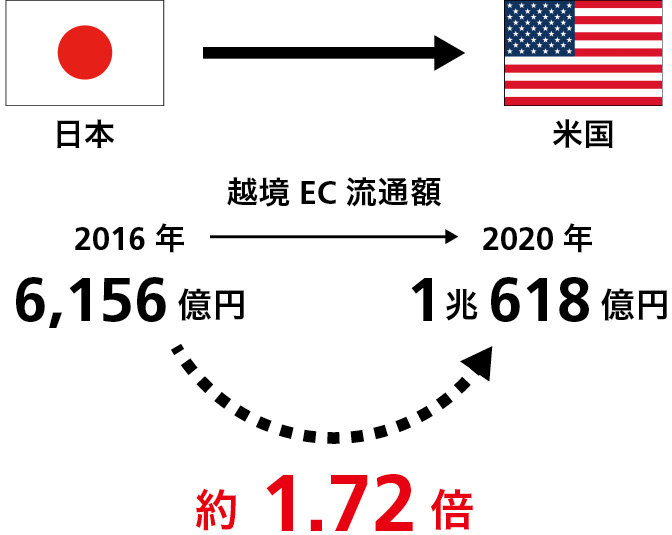

あわせて越境ECのポテンシャルを見てみましょう。経済産業省のデータを引用すると、日本から米国への越境EC流通額は2016年の6,156億円から2020年には1兆618億円と1.72倍に、日本から中国への越境EC流通額は2016年の1兆366億円から2020年には1兆9,053億円と1.83倍になるとしています。

出張や旅行で訪日者たちが現地で商品を購入。帰国後、その中から気に入った商品はECサイトで再度購入という還流が生まれることも

※ 出典:iResearch 2016 China's Cross Border online Shoppers Report

日本から米国、中国への越境EC流通額は、ともに2020年までに大きな伸びを示すと予測されています

出典:経済産業省「平成28年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」 http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170424001/20170424001-2.pdf

つまり、インバウンドと越境ECはともに大きなポテンシャルを抱え、高次元のシナジー効果が期待できる状況です。そうした状況に参入するためにも越境ECへのトライと、その前に海外ユーザーが対応する決済方法の開設準備が求められます。

電子決済導入が必須なのは「海外では当たり前」だから

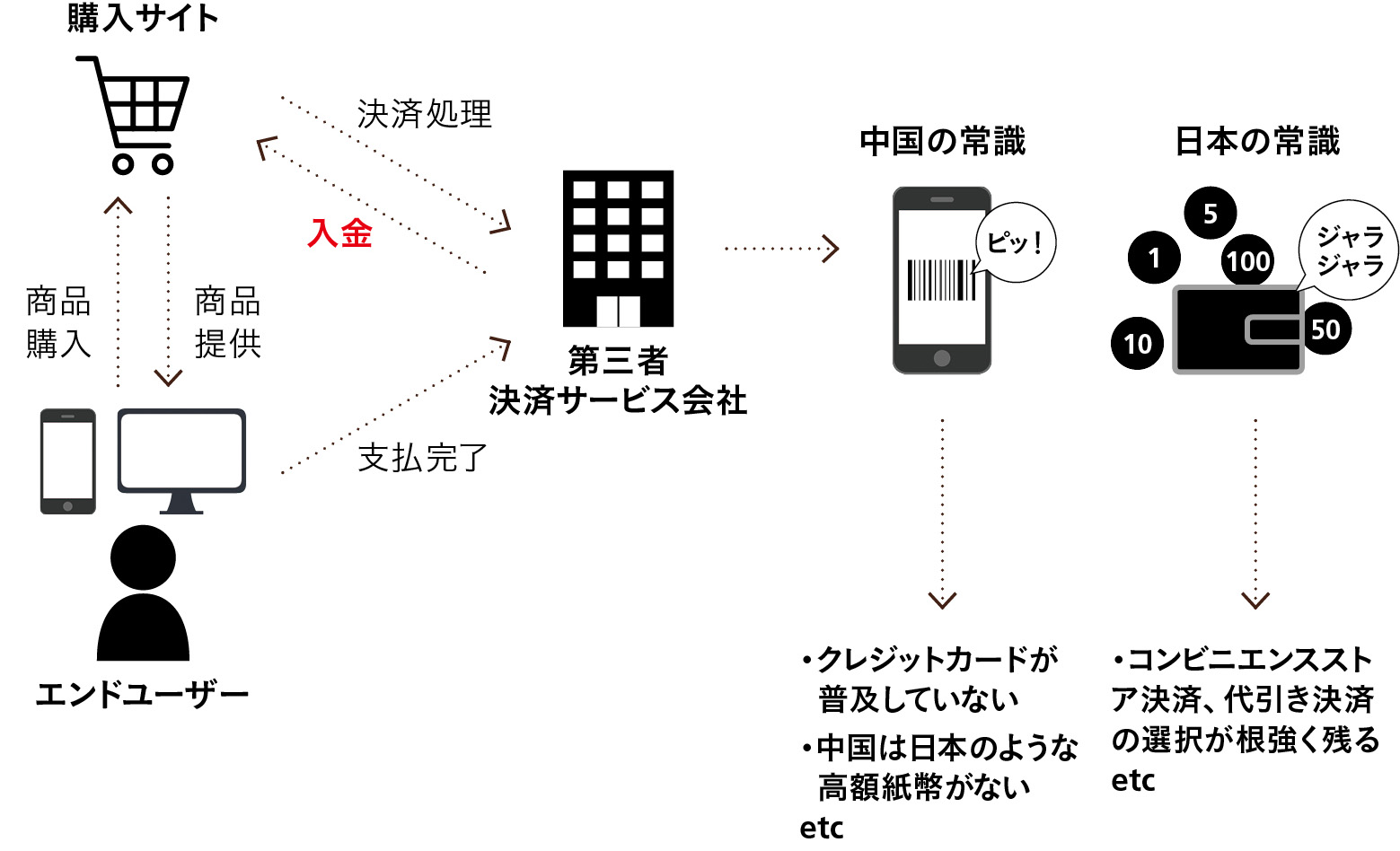

これから越境ECに挑戦したいとする人が、戸惑うかもしれないのが決済手段でしょう。日本と海外で大きく異なるのは、海外では第三者支払サービスが広く使われていることです。アメリカだとPayPal Pte. Ltd.のPayPal(ペイパル)決済やクレジットカード、中国ではアリババ(阿里巴巴)のアリペイ(支付宝)やテンセント(訊控股)のWeChatPay(微信支付)など、電子マネーでの支払いが主流です。

現在の日本では、今でもコンビニ決済や代引き決済での現金払いが根強く残る現金中心であるのに対して、電子決済が主流の感覚を持つ海外では、決済感覚が違うことを意識しておきましょう。となると、電子決済に対応できていなければ、海外ユーザーの購買はまったくと言っていいほど期待できないと認識してください。

日本の現金主義の感覚だと、越境ECの対応は厳しい

特に電子マネーにおける脅威は、中国での普及度です。中国の電子マネーによるモバイル決済は年間600兆円(経済産業省調べ)、年間電子マネー決済が約5兆円とされる日本の100倍以上の規模です。さらにアリペイとWeChatPayの2大サービスが、中国モバイル決済の8割強を占めるとされ、すでにこれら2大サービスは、中国のほかアジア、ヨーロッパ、アメリカに急速に進出中です。中国では屋台や小さなお店でもQRコードで簡単に決済できる姿をよく見かけます。現金1円単位を支払う日本の姿とは好対照なのです。

決済の開設が越境ECのスタートライン

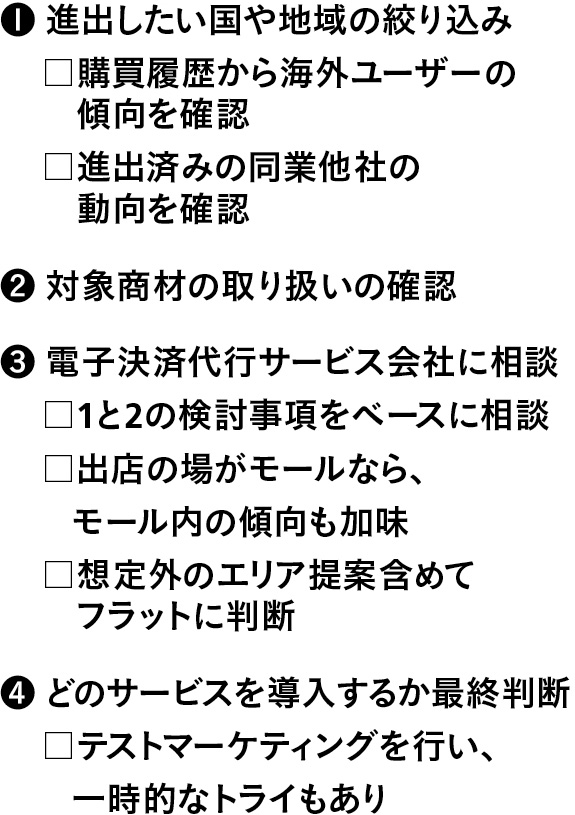

越境ECのスタートラインに立つためには、決済サービスを選んで契約することです。考え方は日本国内向けECサイトを開設する場合と同様、決済サービスを提供する決済代行会社と契約し、決済手段を用意するのが無難です。代行会社を通さず直接契約したいECショップ側の要望も見受けますが、最初は決済代行会社と契約し、初歩的なことから相談。越境ECのノウハウを蓄積した方がいいでしょう。

越境EC向けの決済サービスを提供する決済代行サービス会社は、楽天のようにモール側のサービスメニューの一環として、決済代行業者としてのサービスを提供または斡旋している場合もあるので、導入自体に迷うことはなさそうです。

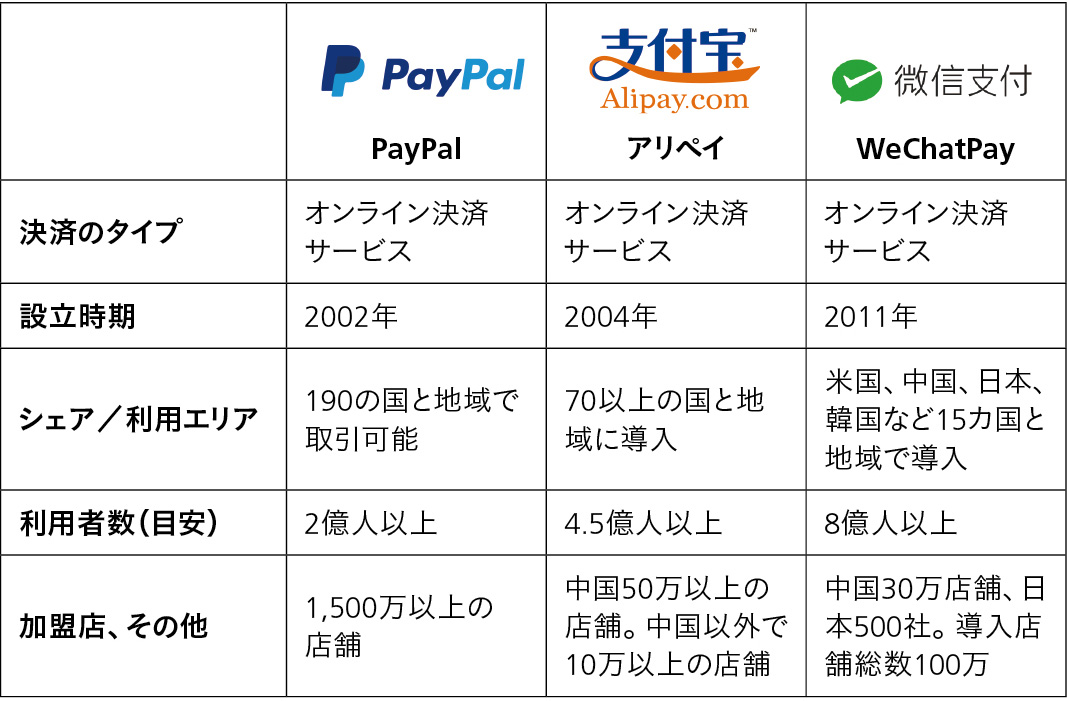

以下の表では、越境ECの主流国(アメリカ、中国)でよく用いられる主要決済サービスを列記しています。中国には、オフラインだとシェアを独占する銀聯カードがあり、その電子決済版の銀聯系サービスもありますが、アリペイやWeChatには完全に水を空けられた状態です。

越境ECで大きなシェアを占めるアメリカ、中国で主流の第三者決済サービスは上の3つ

参考:中国人民銀行 https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/0f7b62f1f7fc0acb.html

その中、比較的導入の手間がかからないことで知られるのがPayPalです。アメリカを中心に広く普及する決済サービスで、190の国と地域で利用でき、21通貨以上に対応。2017年4月現在、世界中で2億3,000万のアカウントが開設されています。お金の受け渡しと受け取りをPayPalが仲介するので、ECショップにクレジットカード番号や口座番号を知らせずに済みます。

とはいえ海外の地域によって、主流となる決済手段はさまざまで、最近では東南アジアも活発です。世界的に共通して言えるのはPayPalやアリペイのような「第三者決済」の利用者が増えていること。この背景には、クレジットカードの不正利用やネット詐欺などの大量発生があり、ユーザー側もECショップ側も安心して取引ができる第三者決済の利用が増えています。

日本では、アマゾンペイメントやドコモ、auといった携帯キャリアによるID決済が急速に流行り始めていますが、越境ECでは日本に馴染みの薄い決済手段もあります。包括的に判断するには、決済代行サービス会社の力を上手に使って、決済サービスを導入したいところです。

海外への販路拡大=越境ECに関心があるなら、まずは上記の項目をざっと確認してみてください

- 教えてくれたのは… 川連 一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマース コンサルタント協会代表理事 フォースター(株)代表取締役 http://jeccica.jp/