未来食堂のUX

この間、ネットショッピングサイトで、上等な革ブーツが売られていました。いかに上質か(継ぎ目がない・日本製・丁寧ななめし)をわかりやすく解説した一枚図に続いて、職人の説明、工房の説明がこれまたわかりやすい写真付きで次々と画面に現れます。うーんわかりやすい。欲しい情報が次々スクロールするだけで出てきます。

が、わかりやすすぎるのです。何の感動もなかったのです。必ず泣ける映画が“テンプレ化”しやすいように、「高額商品を買うときに欲しいと思われる情報」がテンプレ提示されたからでしょう。「こういう情報・UIが購入に結びつきやすい」。そんな会議を経た“効率的”なUIを見た気がしました。

わかりやすさは大切です。ただ、それだけを突き詰めても味気ないUIになりがちです(愛着や感動すらも分析しテンプレ化することが進んでいるので、私の目から見ると“味気ない”にとどまらず“不気味な”UIが増えてきたように思います)。

お客様が来店され、お帰りになるまでの間(飲食店的UX)に「思ってもみなかったこと」がいくつあるか。今の日本において、美味しいことや接客の良さ程度では、もはや誰も感動しません。感動センサーはすぐに麻痺するからです。既に評価軸として存在している要素(美味しさ・接客)をいくら突き詰めていっても、たくさんのライバルと一緒にどんどんお客様の感動センサーをインフレーションさせているだけに過ぎません。

だからこその“過剰さ”なのです。“過剰さ”とは既存の評価軸とは違う「個性」のこと。座って5秒で食事が出てくる効率性を評される未来食堂は、実はいろんなところに”過剰さ”を潜ませています。

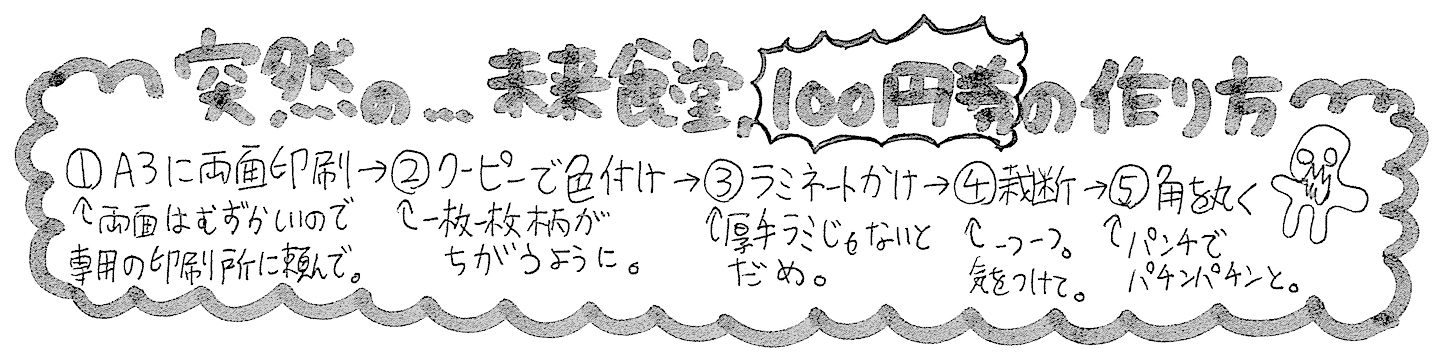

その1つが「100円割引券」。この100円券、「割引券を渡すことでリピータになってもらえる」という“機能”だけを考えていてはまったく釣り合わないレベルで手間がかかっていて、お客様の大半が驚かれます。

こんな無意味なことをする同業者はいません。だからこそお客様にとって大変印象的に映ります。「これは捨てられないな」と思って頂くことが出来るのです。

すべてに過剰さをもって取り組むことは不可能です。効率的でわかりやすい土台を作り、その上で「これだ」と思うところを過剰にゆがませるのです。今回、冒頭を手書きにしてみたのもその一つ。あなたの心に少しでも引っかかることを願って。

※この連載のネタ帳はGitHub Gistにて公開しています。

http://miraishokudo.com/neta/web_designing

内容についてご質問、アイデアのある方はお気軽に。

- Text:小林せかい

- 東京工業大学理学部数学科卒業後、日本IBM、クックパッドで6年半エンジニアとして勤めた後、1年4カ月の修行期間を経て「未来食堂」を開業。自称リケジョ。その他、詳しいプロフィールは公開されている情報をご覧ください。 https://goo.gl/XpwnMQ