動画制作をプロに依頼するメリットとは

やりたいことを整理するためにプロの視点が必要

近年、動画の制作をプロダクションに依頼する企業は確実に増えてきています。特に多いのは、企業自身やその商品・サービスを60秒程度の短い動画でわかりやすく紹介する内容のものです。こうした内容の場合、企業の方からはあれも見せたいこれも見せたいという声が聞かれることが多いのですが、それらをすべて含めてしまうと時間内で本当に大切な情報を伝えることができません。情報が多すぎると良いことばかりではないのです。

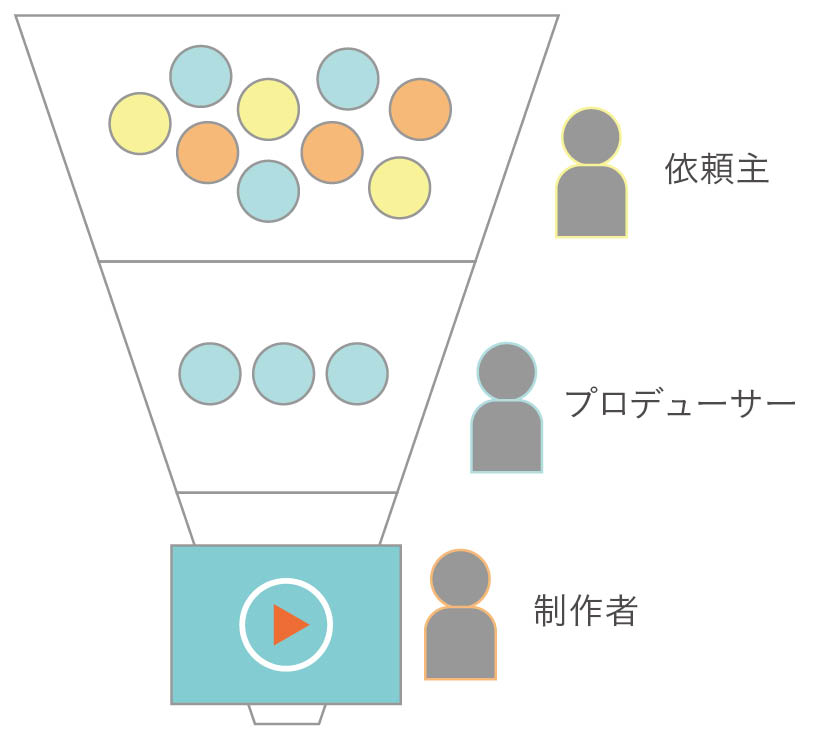

私たちの役割はまずそこを冷静に、必要な情報だけに絞り込み、今回はこういう内容でつくりましょう、と整理する視点を提供すること。そして何をつくるかが決まった時に、適切に制作者へ結びつけるくことです。

また、そもそも動画がベストな判断なのか、という点も考えなくてはならないポイントです。動画がすべてを解決する “万能薬”なのではなく、伝えたい内容によってはテキストの記事広告の方が効果が見込める場合もあるのです。

そうした検討の結果、やはり動画が適切だと判断した場合も、単に優れたセンスを持つクリエイターに依頼するだけでは良い結果にならない場合があります。すべてのクリエイターが、内容を整理するディレクション能力に優れているとは限らないからです。そこで私たちのような者がプロデューサーやプランナーという立場でディレクションすることが必要になってくるのです。

例えばA/Bテストを行うのなら、AとBそれぞれの目的をはっきりさせ、違いが出やすいクリエイティブを用意することで、テストを行った際に次の施策に繋がる結果を得ることができるでしょう。こうしてつくる内容が絞られるほど、クリエイターも一層そのポイントにフォーカスし、良いものをつくることができるのです。

依頼主の伝えたい内容をまとめて整理し、つくる内容が決まったら適切に制作者と結びつけるのがプロデューサーの仕事

質の高い動画でなくてはつくる価値がない

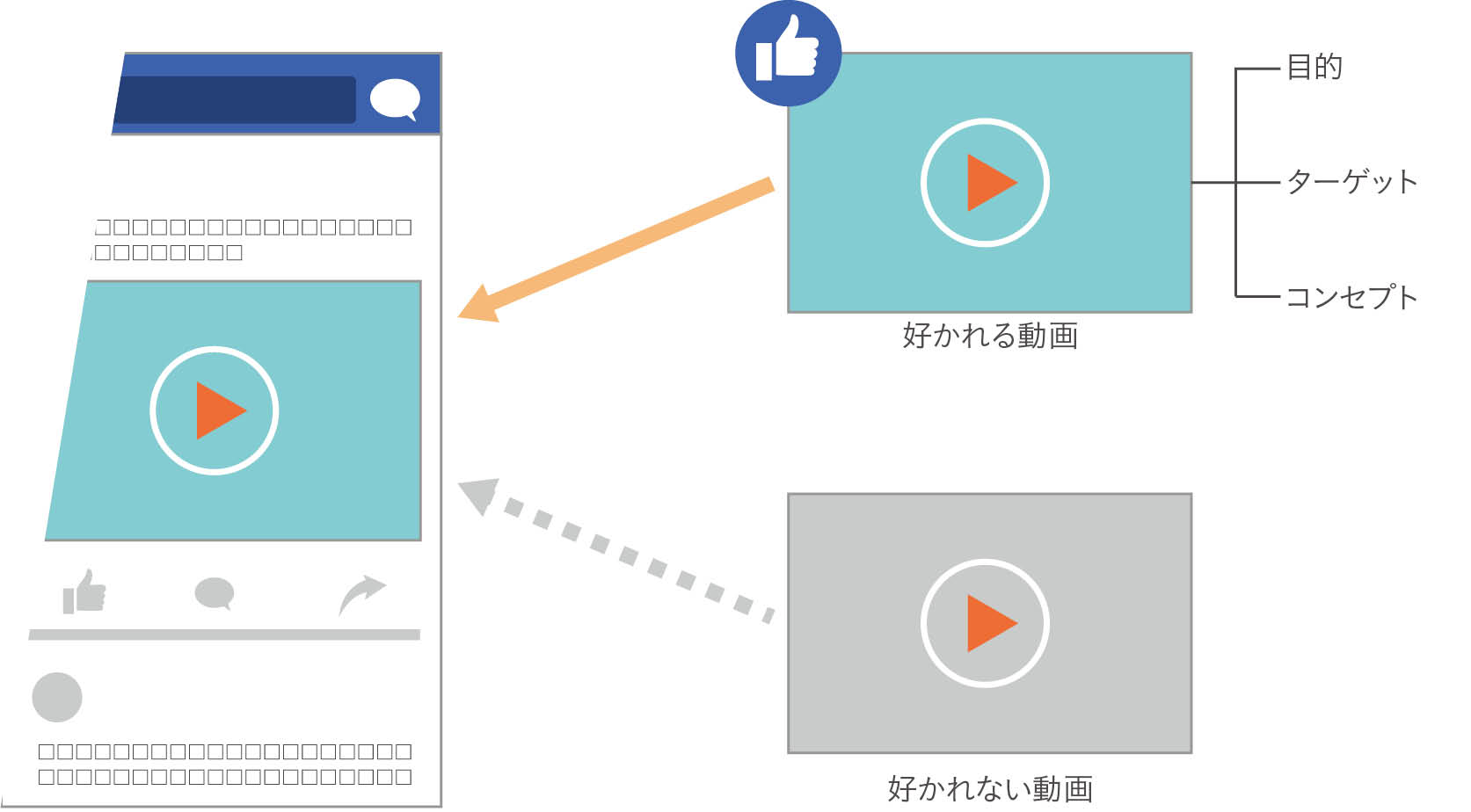

Facebookは2018年初め、ニュースフィードのアルゴリズムを変更することで、一般に公開されているコンテンツよりも、友達や家族が発信した投稿の優先順位を高めることを発表しました。プラットフォーム側も、情報の量が増えてきたので質を重視することを意識し始めているのだと思います。

広告についても、表示回数やスキップされた回数などから「良い」広告を判別し、「悪い」とされたものはほぼ表示されなくなっており、ますますその傾向が強くなると考えられます。見ている人は広告を見たいわけではない、ということを意識した上で、目的やターゲットを明確にし、どうすれば嫌われないか、どのように好かれる内容をつくるかも重要になってくるでしょう。こうしたことを踏まえて、どんな内容が好意的に受け止められるか、広告として機能するか、私たちのこれまでの知見からご提案をすることが可能です。広告に限らず、世の中に動画があふれはじめているために、より良い内容で、ターゲットを明確にしたクリエイティブをつくらないと、本来届けたい人に見てもらえないという状況になってきています。そこが、私たちのご提供できる大きな価値のひとつだと考えています。

好かれない動画はより表示されなくなる。目的やターゲットをしっかりと検証し、 大切なことが伝わる動画にする必要がある

技術的に経験がないと撮れない映像もある

プロに依頼する利点として、やはり大きいのは技術的なクオリティの面です。ひとつは、単純に経験に即した映像を撮影できるということがあります。例えば、炭酸飲料であれば栓を開けた時に泡がシュワッとはじける映像、コスメであれば生っぽさを消して肌をよりキレイに見せる映像といったものです。より魅力的に商品を見せるという面では、クリエイターの力を借りることも重要になってくると思います。

もうひとつは構成の面ですね。社内の人で考えているだけでは気づかない新しい視点や発想が、クリエイターから提案されることもあるので、アイデアの側面からも力を借りた方が良い結果に繋がることもあるでしょう。

プロは自分の作品そのものが自身の経歴になりますので、常にベストなパフォーマンスを発揮することを考えています。生半可なものはつくりたくないという彼らの気持ちを信じて、さまざまなアイデアに耳を傾けていただきたいと思います。

クオリティに加え、マーケティング戦略にも関わる点でもうひとつ大事なポイントがあります。

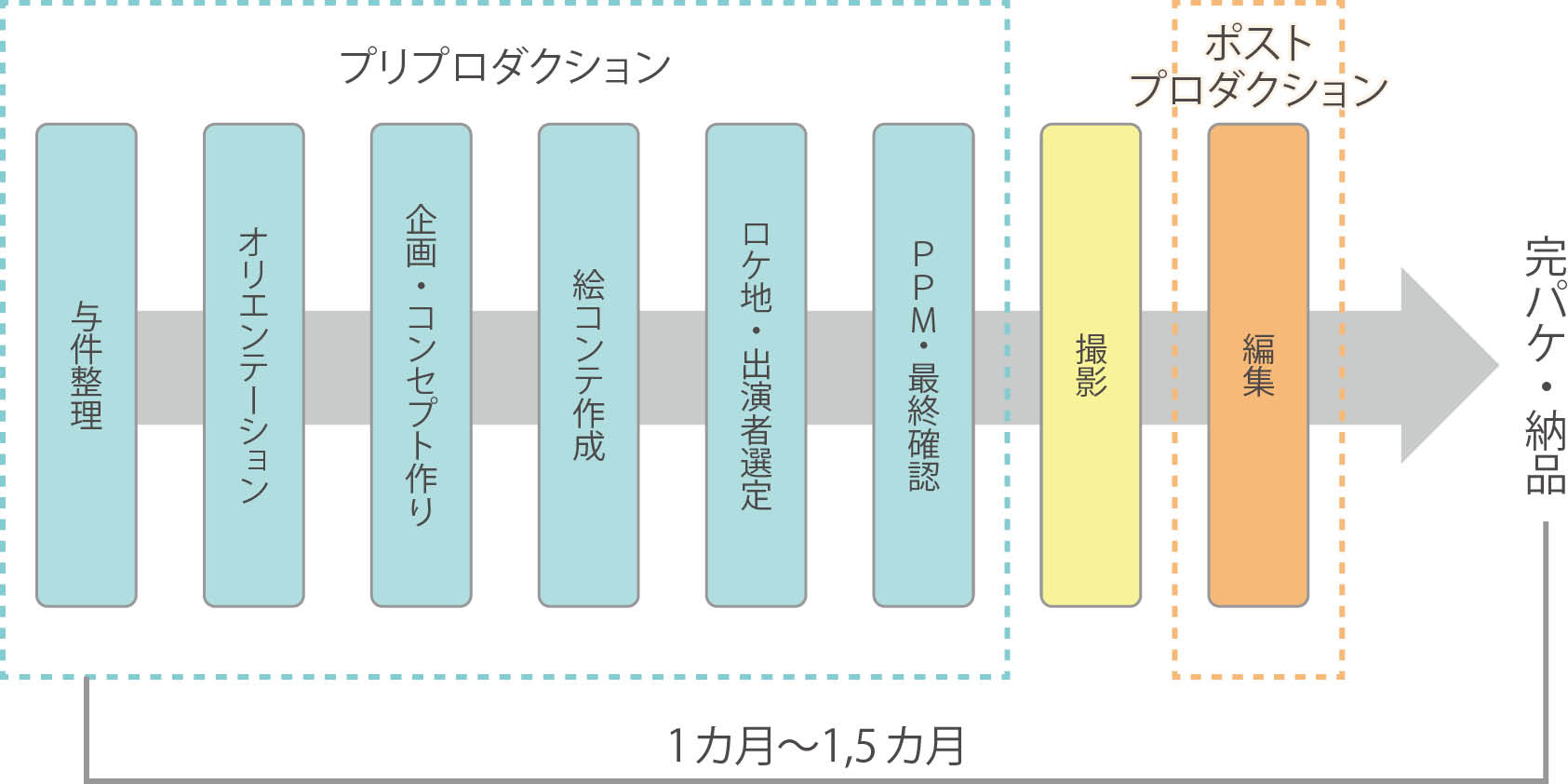

依頼主の企業も含めて、制作に関わる全員が全体のスケジュールを把握しておく必要がある。 特にプリプロダクションは十分に時間をかけて行う

制作を依頼するためにブリーフィングが重要

プロダクションに動画制作を依頼するにあたっては、依頼主の企業を含めた関係者全員が制作の流れを理解しておく必要があると思っています。

制作の流れを大きく分けると、与件整理から始まる「プリプロダクション」、次に「撮影(プロダクション)」、そして編集作業となる「ポストプロダクション」の3つです。中でも企業と我々との間で特に重要なのが、プリプロダクションと言われる撮影前までの作業です。

ここではどんな商品・サービスについて、何を伝える動画をつくりたいのか、オリエンテーションで企業の方からご説明いただき、それに対して我々が企画・コンセプトづくり、絵コンテ作成など撮影のための準備を行い、PPM(プリプロダクションミーティング)で最終的に確認を行うという流れになります。

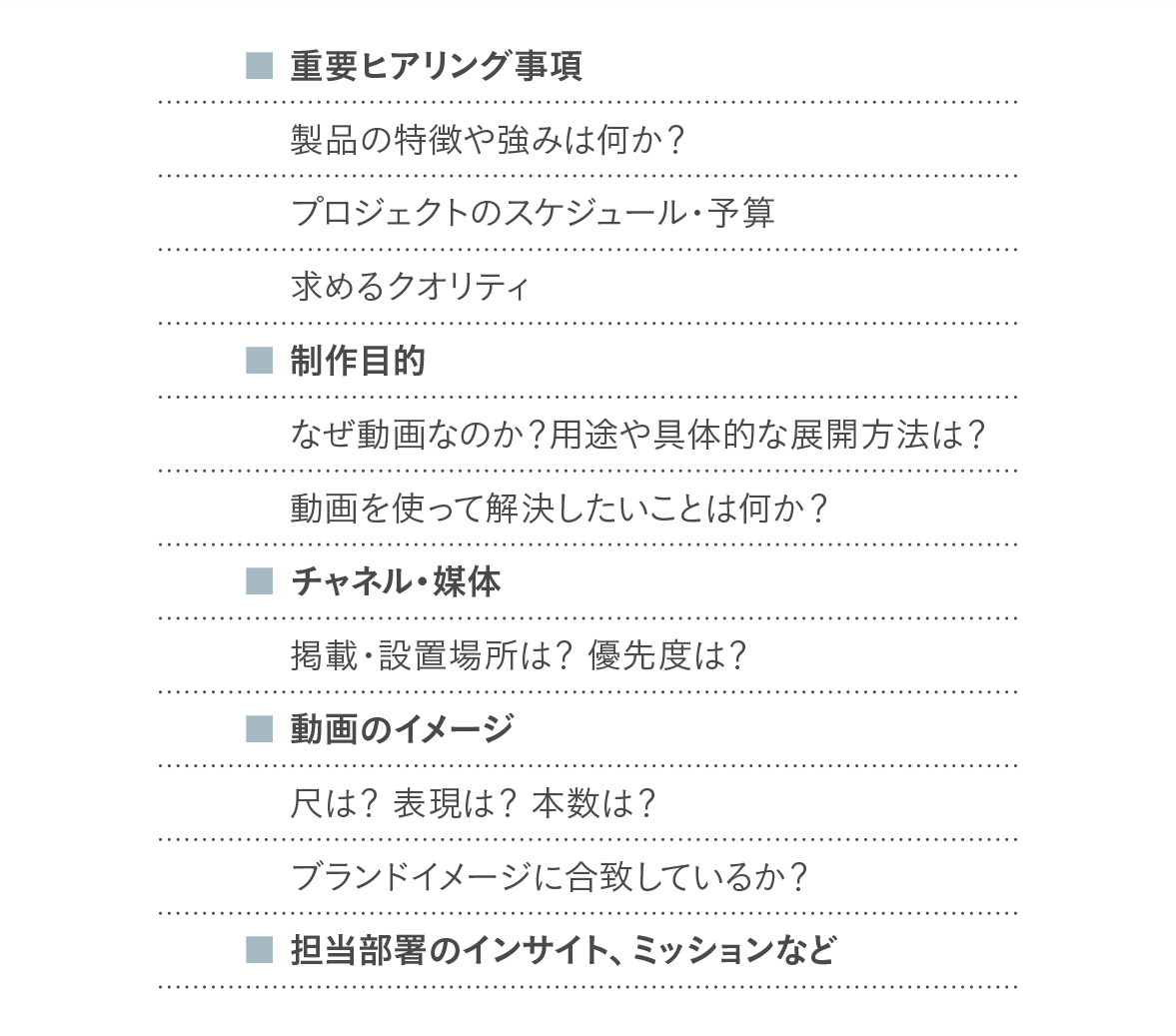

まずはオリエンテーションにおいて、そもそもその商品・サービスの特徴や強み(UPS=Unique Selling Proposition)が何なのか、幅広いマーケティング戦略の中で動画をどのように活用しようとお考えなのかを、これまでの経緯を知らない我々との間で、事前にしっかりと共有していただく必要があります。そこが固まっていないと、単発で目先の変わったことはできても、マーケティング戦略全体の中で意味のあるものをつくることはできません。

全体の取り組みを見据えた上で動画を活用していただくために、単に1本つくって終わりなのではなく、どう使うか、どう回すか、といった点も含めてご提案をしたいと考えています。そのためにも、ぜひ力を入れていただきたいポイントです。

初めて動画制作を依頼してみようかとお考えの企業さまは、まずは小さな枠からテストするところから始めてみてはいかがでしょうか。依頼するのだから大掛かりになると考えるのではなく、まず小さなテストを行い、その結果から良し悪しを見て、PDCAを回し始めることが何よりも大切です。

企業とプロダクションの間で何を伝える動画をどのように作りたいのか、 考えを共有するブリーフィングを十分に行うことが重要

- 教えてくれたのは…

柴田憲祐

- Crevo株式会社 代表取締役

- 安田学史

- Crevo株式会社 クリエイティブプロデューサー

- 石原宏樹

- Crevo株式会社 クリエイティブプロデューサー