プロに聞く、自社の強みの引き出し方

動画の目的と自社の強みを認識する

「どこが強みなのかわからず、どのような動画をつくればいいのかわからない」

このような悩みを持つ担当者も少なくないのではないでしょうか? 多くの商品やサービスがあるなか、明確な「違い」や「強み」を持つことは簡単ではありません。動画制作を手がけるヒューマンセントリックスの代表取締役、中村寛治さんは、動画を制作するときは、まず自社で強みを認識できることが重要だと言います。と、同時に動画の目的をはっきりさせていない会社も少なくないとのこと。

「世の中にこれだけ多くの商品があると、たしかに機能や性能はどうしても、細かな違いになりがちです。それでも、『違いはあるが、伝え方がわからない』という時に、一番使えるのが動画だと感じています。一方で、動画をつくりたいが、動画をどのような目的で使いたいのか、誰に向けた動画なのかを、はっきりと認識していないお客様も少なくありません。実は、使う場所や目的をはっきりさせていくことで、同時に『強み』が見えてくることもあります。動画を発注する前に、まずは自社で動画の目的を認識することで、よりよい動画制作が可能になると思います。そのために弊社で行っているのが、『8のメソッド』を使った方法です」

動画の目的と自社の強みをブレイクダウンして考える

動画を発注する前に、動画の目的や自社の強みを認識する。一見、当たり前のように思えますが、実は難しいのがこれらの整理。中村氏はこれらを整理するために、上のメソッドを提唱します。

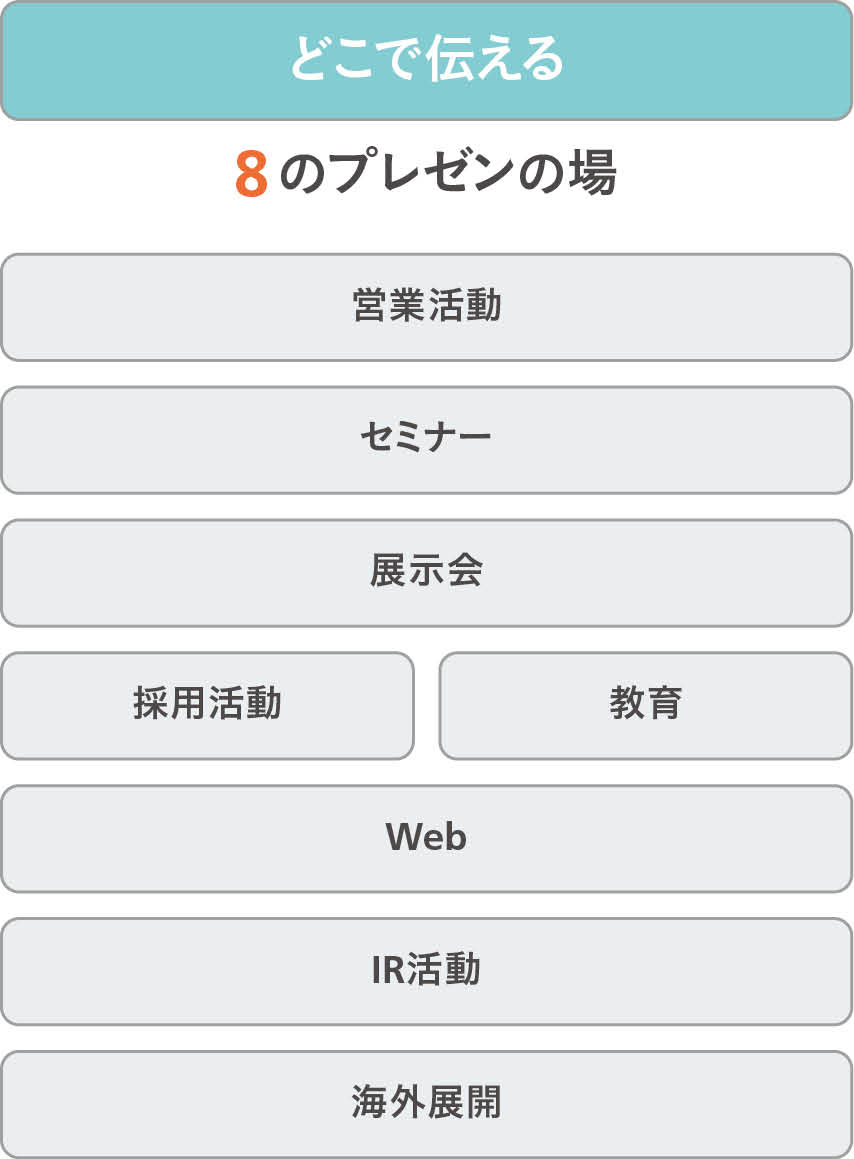

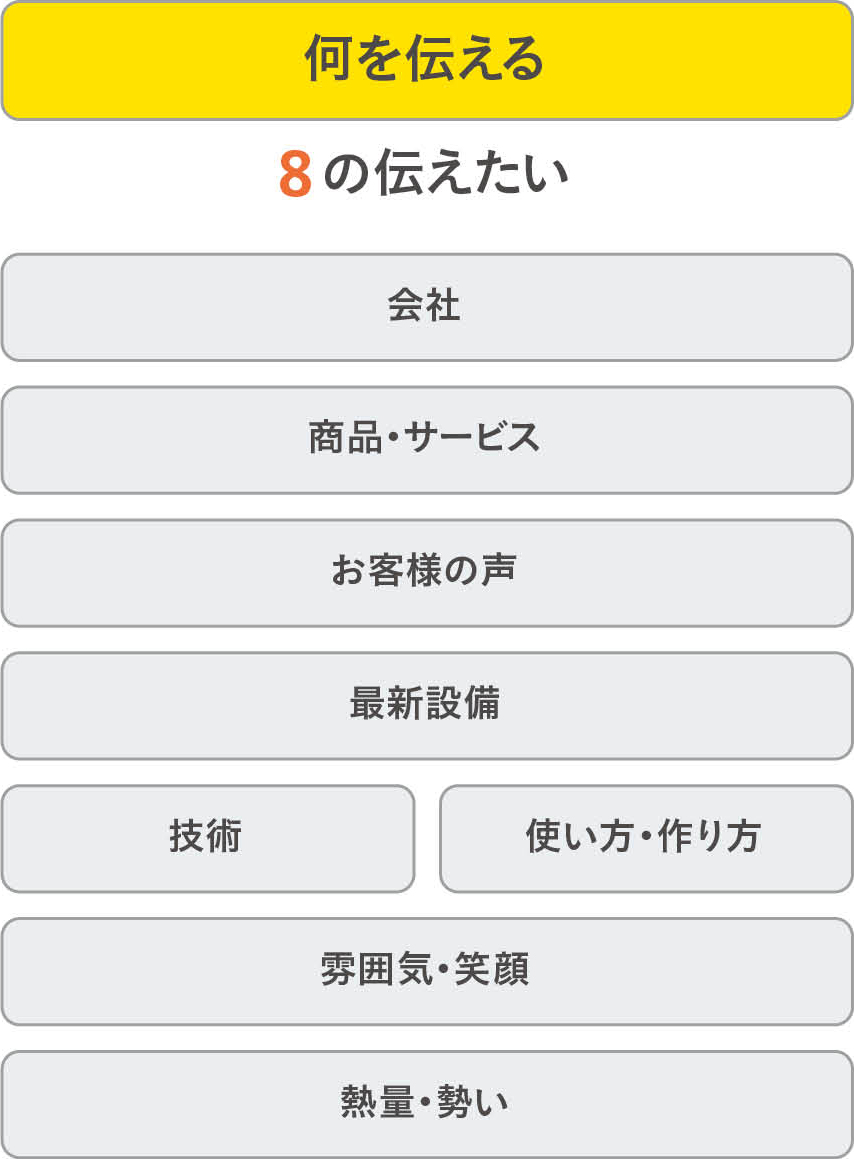

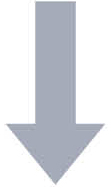

これは制作予定の動画を「どこで伝える」「何を伝える」「どう伝える」の3つの要素を8つの項目から考え、最後に「どう使う」かを整理する手法で、ヒューマンセントリックスでは、打ち合わせの際にこれを実施。動画を制作する目的などを整理すると同時に、強みなどを認識するのにも役立ちます。上の図に基づいて、1つずつ見ていきましょう。

まず最初に考えるのは「どこで伝える」で、動画を使用する場所。[営業活動][セミナー][展示会][採用活動][教育][Web][IR活動][海外展開]の8つで、主にお客様を相手にする営業活動の場面で使う動画なのか、あるいは、採用活動や教育に使おうと考えているのかなどを整理。これによって営業活動なら、取引先や新規顧客。採用活動なら新入社員や中途採用など、伝えたい相手も整理されてくるため、完成した動画が「誰に向けた動画なのかわからない」という初歩的なミスを防ぐこともできます。

次に「何を伝える」は、[会社][商品・サービス][お客様の声][最新設備][技術][使い方・作り方][雰囲気・笑顔][熱量・勢い]の8つから考えてみましょう。動画は表現の幅が広いだけに、何を伝えたいのかが非常に重要。もちろん伝えたいものが複数あっても構いませんが、その分、詳しく紹介することは難しくなります。その場合は要素を切り分けて、別の動画にすることを検討しましょう。

「何を伝える」の8つを検討していくと、自社の強みを見つめ直すきっかけにもなります。例えば、伝えたいものが、[最新設備]と[技術]なら、自社の強みを設備と技術と考えていることになり、[商品・サービス]なら、その強みをどう伝えるかという表現方法を検討する段階になります。

次の「どう伝える」は、表現方法のこと。手法は[プレゼン][ナレーション][インタビュー][レポーター][芝居][イメージ][ピクトグラム][CGアニメ]の8つで、これも動画のイメージを整理するのに役立ちます。伝えたいことが[お客様の声]であれば、[インタビュー]という表現がまっさきに思いつくかもしれませんが、BtoCの場合、インタビューを行うのは難しいケースもあります。その場合、[ピクトグラム]や[ナレーション]、あるいは[芝居]で対応しようと考えることができます。また、表現は制作コストを大きく左右する要素の1つでもあります。そのため、制作会社に相談する際、「この表現が第1希望だが、予算上、難しそうなら、この表現はどうだろうか?」など相談材料として考えておくのもいいでしょう。

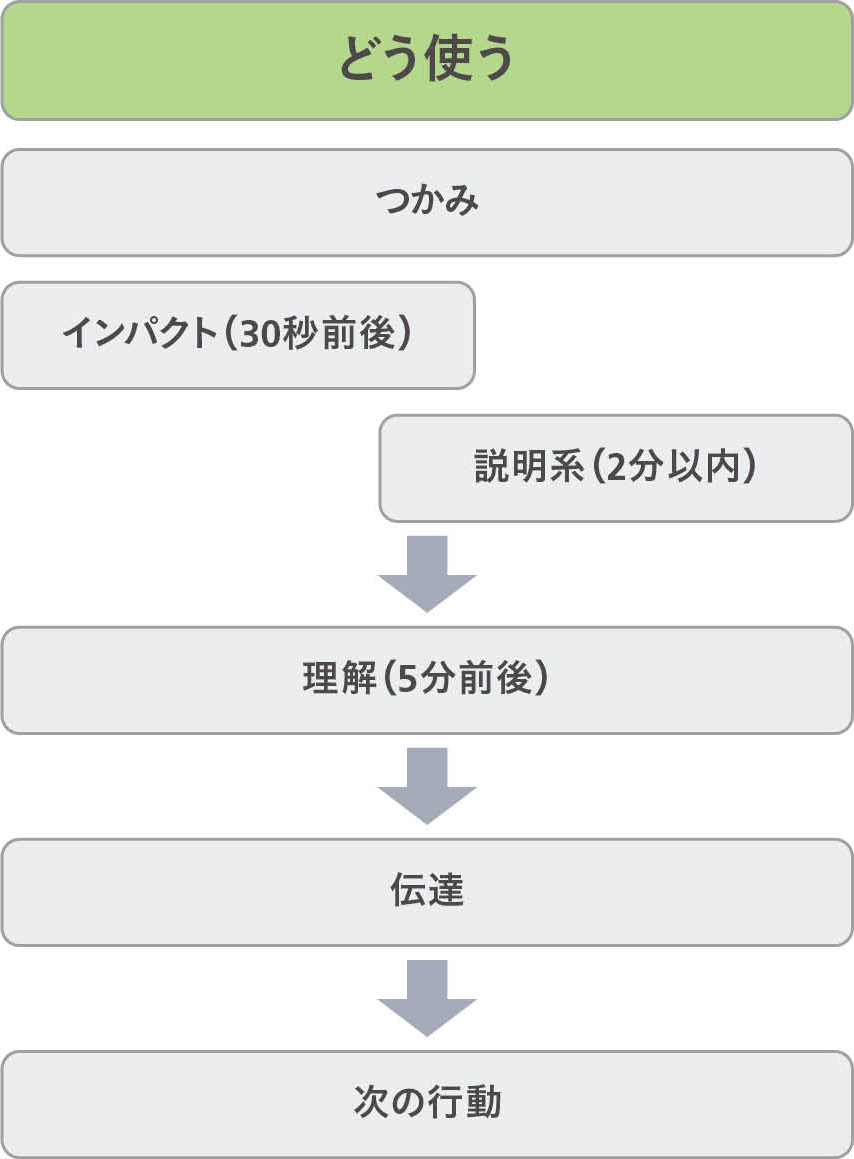

最後が「どう使うか」。これは動画がどの段階のユーザーに向けたものかを整理するためで、動画の尺の目安にもなります。例えば、興味を持っているかどうかわからないユーザーを振り向かせるきっかけのためのものであれば、[つかみ][インパクト(30秒前後)]などを重視したものになり、ある程度、興味を持っているユーザーに対しては、[説明系(2分以内)][理解(5分前後)]を促す動画になります。

この「8のメソッド」にそって「どこで伝える」「何を伝える」「どう伝える」「どう使う」の4つを整理すると、例えば、[営業活動][展示会]の場で使う[商品・サービス][お客様の声]を訴求する動画を、[ナレーション]の形式でつくり、商品をまったく知らないお客様の「つかみ」に使うといったように、制作会社に具体的に動画の目的やイメージを伝えることができます。と、同時に自社の強みや足りない部分を認識するのにも役立つはず。動画制作に取りかかる前に、ぜひ一度、試してみましょう。

「モノよりコト」を訴求すると、違いが浮かび上がる

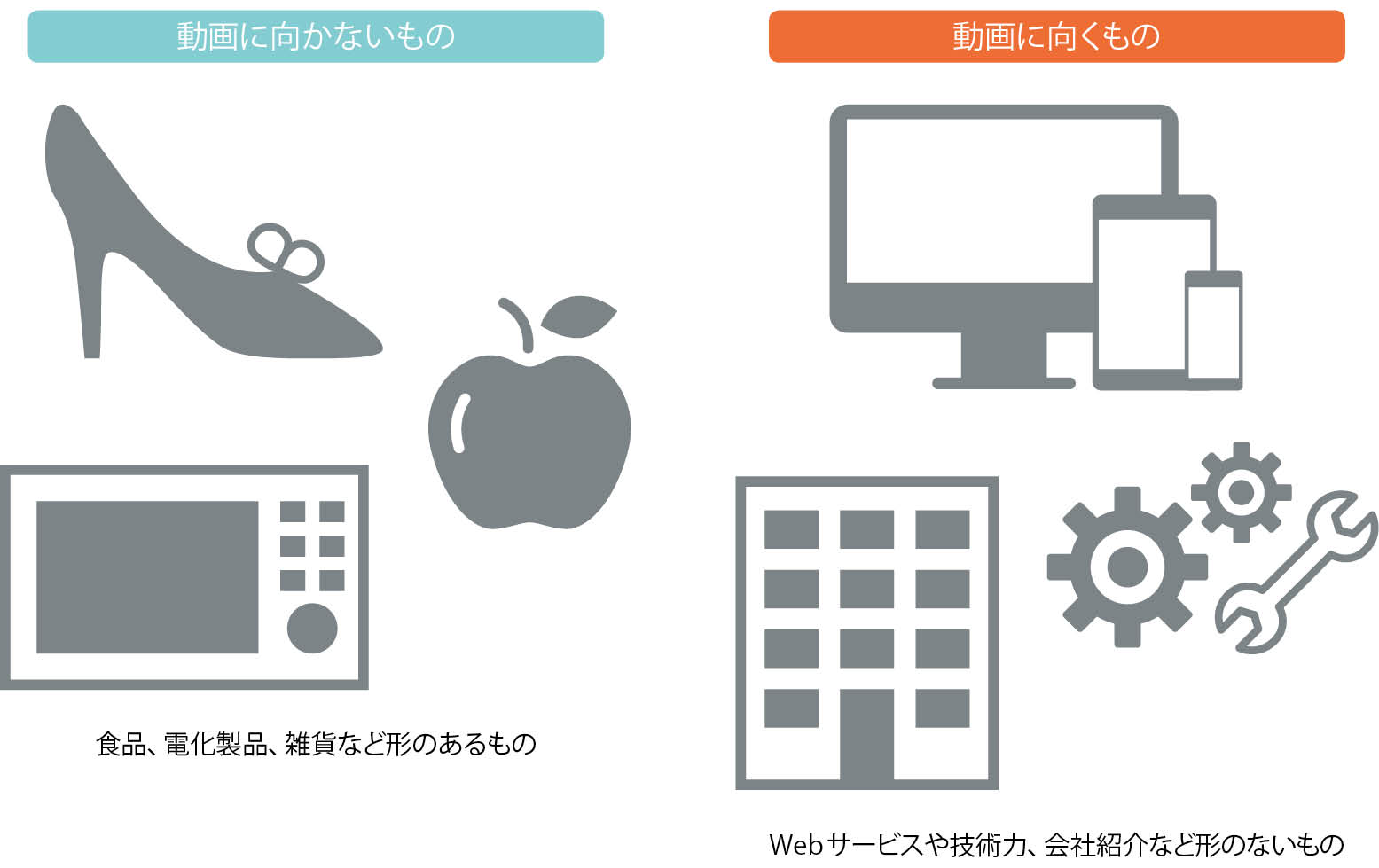

最後に動画に向くものと、向かないもの、動画を制作する際の注意点も整理してみましょう。「8のメソッド」にのっとって「どこで伝える」「何を伝える」「どう伝える」「どう使う」が固まり、自社の強みが理解できていたとしても、それが動画に向かないものであれば、無理に動画にする必要はありません。

中村氏によると「機能やスペックなど詳細を伝えるのは、ホワイトペーパーやパンフレットのほうが向いており、動画は、広い層に向けたほうが効果的」といいます。

「動画は、興味があるかどうかわからない人を振りむかせるのに使うのが一番有効です。また、動画で詳細を伝えていく場合は、1本にまとめるのではなく、訴求ポイントや使う場所によってわけたほうがいいでしょう。例えば動画はインパクト重視で、興味をもってもらうための入口として使い、機能やスペックなど、細かな部分の強みはパンフレットで表現するなど、それぞれの役割をはっきりさせることで、相乗効果が生まれます」

そして「強みや違いがわかりずらい」「伝えづらい」商材の時に使いたい方法が、「モノよりコト」の訴求です。

形のないサービスでも、訴求ポイントを「その商品・サービスを使うことで何が変わるか」を表現することで、魅力が伝わる動画になるのです。

「例えばサービス紹介動画であれば、競合との細かな違いよりも、それを使ったらどうなるかを表現したり、あるいは、サービスや商品が生まれる背景や想いを動画にする。反対に家電製品のように形のあるものでも、性能やスペックを訴えるのではなく、その家電を使うことによって、何が解決・改善されるのかを伝える。商品そのもので、大きな違いは生み出しづらいかもしれませんが、『モノよりコト』を訴求すると、制作者の想いも伝わりますし、表現の幅が広いぶん、自然とオリジナリティもでて、結果的に他社と違う見え方になるのです」

素人感のある動画も使い方によっては強みに

また、自社で簡易的な動画を制作するケースも増えていますが、これは効果的なのでしょうか? 中村氏は自社の立ち位置と、商材によっては、「素人感のある動画」を自社でつくることも薦めます。

「例えば、ある程度の認知度がある商品だったり、会社そのものに高い信頼感があるような場合は、スマホで簡単に撮影した動画をアップしていくのも効果的です。つまり『あの会社なら、わざと素人っぽくつくっている』と理解してもらえるからです。反対にこれからブランディングしたり、認知を高めたい企業の場合は、しっかりとしたものをつくったほうがいいでしょう」

しかし、タイムリーなものを広く紹介するECのような場合には、ショップやブランドに高い認知度がなくても、素人感のある動画は効果的だと中村氏は説明します。

「高い品質でなくても、動画が見られるだけで十分、お客様に役立つケースもあります。例えば大手メーカーの商品でも、動画が作られていないものや、一般ユーザーの使い勝手が求められている商材などは、作り込まれていない動画でもアップしてくことで、それがショップの特徴や信頼につながっていくケースも少なくありません」

大きな予算や、明確な差別化ができなくとも、相性のよい商材や、表現方法を選ぶことで、高い効果が期待できる動画。今回紹介した「8のメソッド」を使って、「どこで伝える」「何を伝える」「どう伝える」「どう使う」を把握して、しっかりと制作会社とイメージを共有することから始めましょう。