動画の力を営業ツールとして活かす

[営業ツール1]

営業ツールとしての動画の可能性に注目せよ

・営業パーソンごとの力量差が大きい

・海外のグループ会社の営業力を高めたい

営業支援ツールとしての動画の強み

動画によるインナーブランディングが社内の一体感を高める「ディフェンス」型の組織づくりのために役立つ施策だと考えるならば、「オフェンス」型と言えるのが営業施策への活用ということになるでしょう。ここでは「営業ツール」としての動画の可能性について見ていきましょう。

動画の利点はマニュアル動画の例でも説明したように、文字や画像だけでは理解しにくいサービス内容を直感的に、短時間で理解できるように構成できる点にあります。また、ユーザーに感想を語ってもらったり、アニメーション表現を組み合わせるなどして、親しみやすさを演出することもできます。これはそのまま、営業資料の考え方にも当てはまるでしょう。

例えば印刷されたパンフレットやカタログだけではなかなか理解してもらえないような難解な内容でも、タブレットに入れた映像を見せながら説明すれば、顧客の理解度を大きく高めることに効果的です。

一人ひとりの理解度の差を埋める

また、営業動画は、営業パーソンごとの理解度や経験といった力量の差を埋めることにも役立ちます。あらかじめシナリオを練っておきさえすれば説明不足になることもありませんし、興味を促してもっと知りたいと思わせることだって不可能ではありません。

もちろん、こうした営業動画を制作すれば、Webで活用することも可能です。最近では、メルマガなどを活用してターゲットを絞り込み、その上でユーザーにマッチした動画を見せる、といった仕組みも構築されています。さらに動画の閲覧状況を分析することで商品やサービスのどこに興味が持たれているか、あるいは持たれていないのかを探るといった取り組みも可能です。

動画をネット上に置いておけば、営業時間外でも、距離的に離れていても、いつでもその商品やサービスについて宣伝してくれるわけです。活用しない手はありません。

言葉の壁を超える動画の利用価値

前項でも少し触れましたが、動画は言語や文化の壁も越えることができます。例えば海外向けに事業展開をしている企業や海外の会社をグループに迎え入れたような企業では、各国の営業シーンや営業スキルの補完を目的に、言語や文化背景の異なる外国人社員に自社の成り立ちやトップのメッセージ、事業の特徴、商品の強みなどをどう伝えるのかが大きな課題となります。

そうした際にも動画を活用すると質の面でもコストの面でも効果的な資料を作成することができます。一つの言語で制作し、あとはナレーションや字幕を用意して対応しようというわけです。例えば日本語、英語、フランス語、ベトナム語、韓国語と言語が複数に及ぶ場合でも対応が可能です。

グローバル化が進む現代では、海外展開もごく普通のことになっていますが、各国の事情にあわせて必要な情報をスピーディに発信できるかどうかは、事業戦略的にも大きな意味を持ってきます。そうしたケースにこそ、動画の活用を考えてほしいと思います。

なお、動画の多言語展開やローカライズには独特のノウハウが必要となります。実績のある動画制作会社にお問い合わせいただくのがよいかと思います。

[営業ツール2]

動画を企業の資産としてイベントや展示会に活用

・営業資料の制作が社員の大きな負担に…

・イベントに人員やコストを割けない…

動画のマルチユースでコストを削減する

事業のさまざまなシーンで動画を活用する企業は増えていますが、全体を見ると、まだまだこれからというのが実態でしょう。特に中小規模の事業者は二の足を踏む傾向が強いように感じられます。その理由はといえば、やはりコストでしょう。動画の制作には手間や予算がかかるというイメージがあるからです。

では、実際のところはどうなのでしょうか。もちろん、これまで紙で作成したいた資料と比較すれば、費用が掛かるのは事実でしょう。しかし、動画で撮った素材をさまざまなシーンで活用できる「資産」にできれば、コストを長期的な視点で考えることができます。

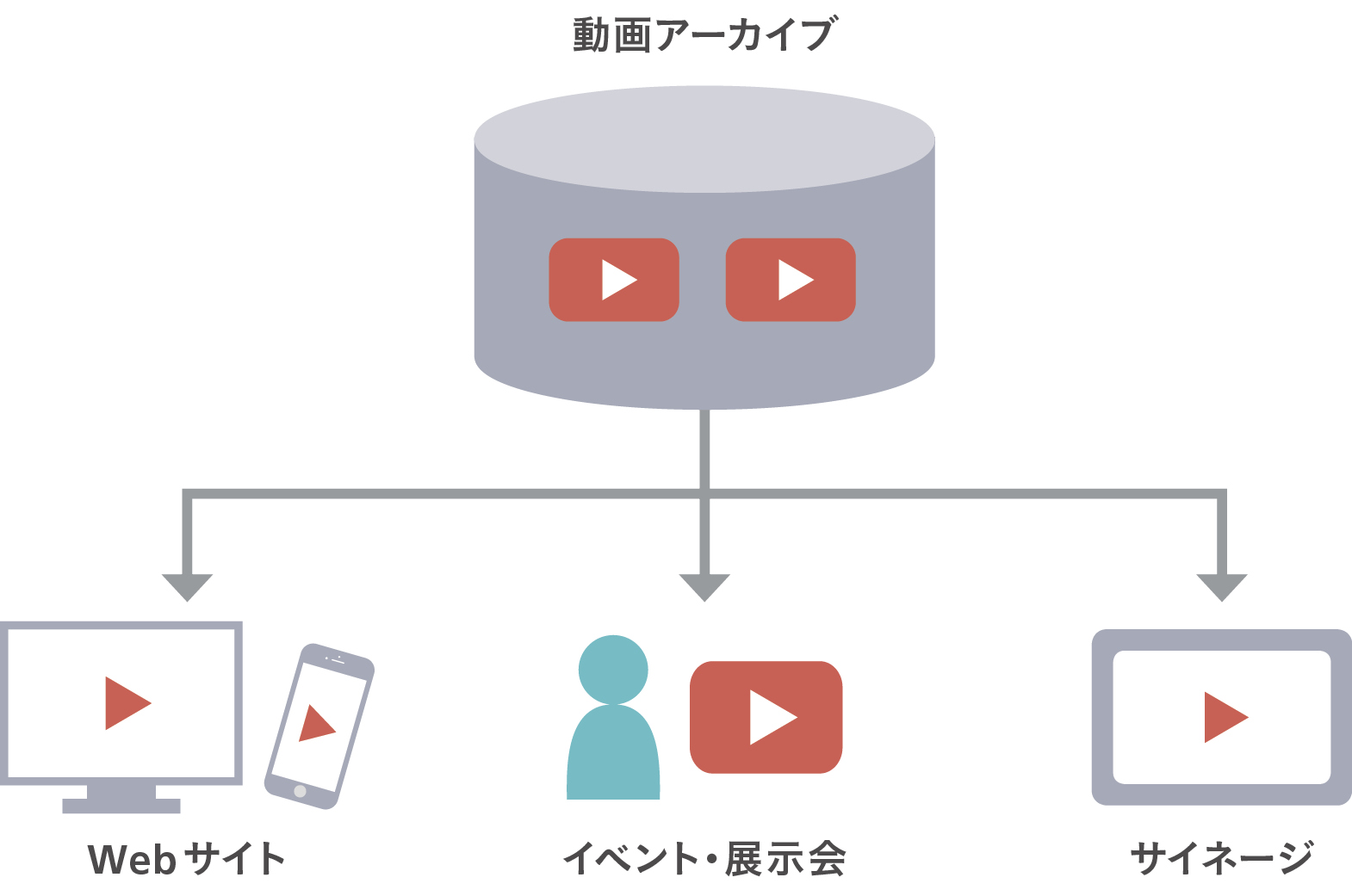

事前に全体をしっかりと設計することが必要となりますが、例えばWebプロモーション用に撮影した動画を、営業資料用にも流用するとか、イベントや展示会の説明用に転用するといったことは十分に可能です。

デジタルサイネージで上映する場合には、映像の縦横比が特殊なことがあるので若干工夫が必要ですが、基本的には再生する機器さえあればどこでも利用できるというのが動画の強みです。イベントごとに展示資料を作成しないといけない…といった負担を減らすメリットもあるでしょう。

動画を資産として捉える

そうしたマルチユースを念頭に置くことで動画は資産となります。もちろん内容は古びていきますから、永久に使い続けるわけにはいきません。しかし、社内向けの動画であれば、アップデートする情報があったとしてもナレーションや字幕の差し替えで済ますこともできるでしょうから、アーカイブとして管理し、コストの大幅な削減を狙うことも可能となります。少しでも早く動画に取り組んでおいたほうが長期的に見たコストは十分に満足いくものになるのではないでしょうか。

また、映像自体の品質をそこまで重視しないのであれば、今ではスマートフォンのカメラでも実現できるところもあるでしょう。どうしても予算が厳しいという事情があれば、そうしたところからスモールスタートしてみるのも1つの方法です。

社内動画を活かす経験値を高めておく

ここまで採用や社員の研修、さらには操作マニュアルに接客マニュアル、そしてインナーブランディング、社内報、営業資料、そしてイベント・展示会での活用と、さまざまな動画の活用事例をご紹介しました。もちろん、広告における動画の活用は日々広がり続けています。アイデア次第でこの他のジャンルでもさらに動画が利用されていくことになるでしょう。

VRや360度映像など新しい表現手法も登場してきています。2時間映画が3秒でダウンロードできるとされる5Gの技術革新が起これば、今よりもさらに動画は生活の中に普及することでしょう。これからの時代は、動画に取り組まないことによる機会損失のほうが問題となることも考えられます。

まずは皆さんの会社でもできるところから動画を取り入れてみることをおすすめします。そこで得た経験と知見は、いずれ大きく役に立つはずです。