《インタビューVol.3》生成AI時代にマッチしたプラットフォームになるために。「Orizm」が切り拓くWebサイト構築の新たな可能性

2024年10月に正式リリースされた次世代Webサイト構築プラットフォーム「Orizm(オリズン)」。Next.jsやVercelといったモダンなWeb技術をフル活用し、大規模サイトの構築や複数サイトの効率的な管理を実現するツールで、ちょっと株式会社が開発しました。

SaaS型からセルフホスティングまで多様な形態での展開を進めるOrizmは、生成AIの活用にも注力しています。ちょっと株式会社代表の小島芳樹さんと、テックリードである伊藤大知さん、吉田徹生さんに、Orizmの現状と展開について話を聞きました。

Webサイト開発をもっと効率よく、もっと柔軟に

──まずは、Orizm開発における伊藤さんと吉田さんの役割について教えてください。

伊藤 私はエンジニアとして開発に携わりつつ、プロダクトマネジメントの役割も担当しています。今後どのような機能を開発していくか、といった部分が主な担当領域です。

吉田 私はプロダクト開発に加え、Orizmを実際に使う入り口となる「スターターキット」など、ユーザーの手助けとなるツール作成を担当しています。

──開発に携わる立場から、Orizmの強みはどこにあると感じていますか?

伊藤 Web制作に使われる技術はこの20年で大きく変わってきました。私たちが得意としている「Next.js」は比較的新しい技術ですが、この数年で人気も高まり、普及が進んでいます。Next.jsやTypeScriptといったモダンな技術での開発ができることが、開発者にとっては魅力的な要素になっています。

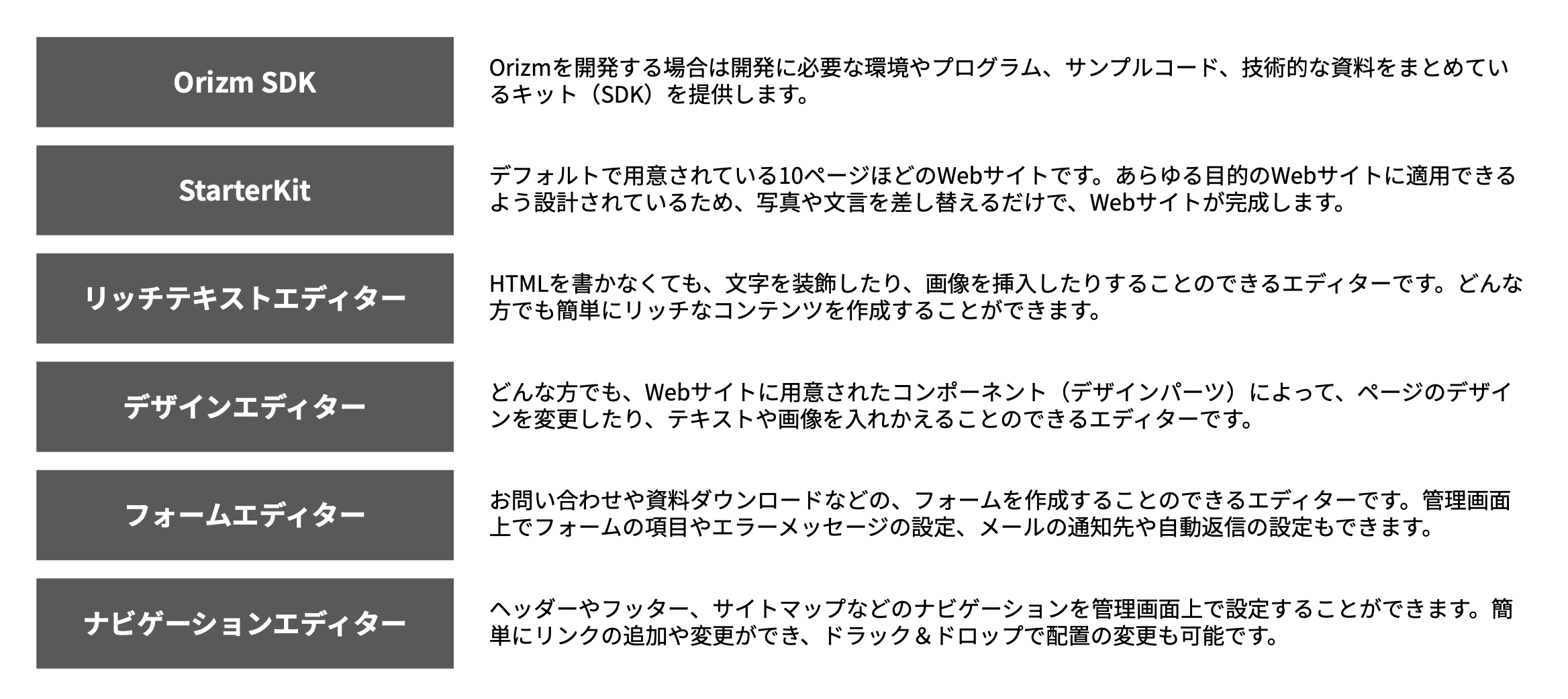

吉田 OrizmにはCMSの構築に必要な機能がパズルのピースのように用意されており、それらを組み合わせることで独自のCMSを構築することが可能です。

例えば、下書き機能や認証システムなど、実装に手間のかかる基本的な機能が整備されています。すでにあるものをカスタマイズしていくというよりは、ゼロからCMSを作ることができて、必要なデータベース機能を簡単に使える点は、カスタマイズ性を重視する開発者にとって大きなメリットになると思います。

伊藤 Orizmは「いいとこ取り」のツールを目指しています。既存CMSの使いやすさと、フルスクラッチで作る自由度との折衷案ともいえる選択肢です。

WordPressは基本的な機能が揃っていて便利ですが、ユーザーがシステムに合わせていく必要があり、大規模なカスタマイズは難しくなります。逆に完全なフルスクラッチでの開発は自由度が高い反面、基本機能からすべてつくる必要が出てきます。その中間のニーズにOrizmは応えられるのです。

──実際にOrizmを使うことで、どの程度の効率化が期待できますか?

吉田 CMS開発の初期設計フェーズで掛かる時間を大幅に短縮できると思います。もっとも難しくて面倒な部分のハードルを下げることで、全体で2〜3割程度の効率化が見込めるでしょう。また効率化だけではなく、機能を充実させたり、外部サービスとの連携を進めたりなど、機能の高度化に取り組みやすい点にも注目をしていただきたいです。

モダンな開発体験を提供する「Orizmデベロッパープログラム」

──Orizmデベロッパープログラムについて教えてください。

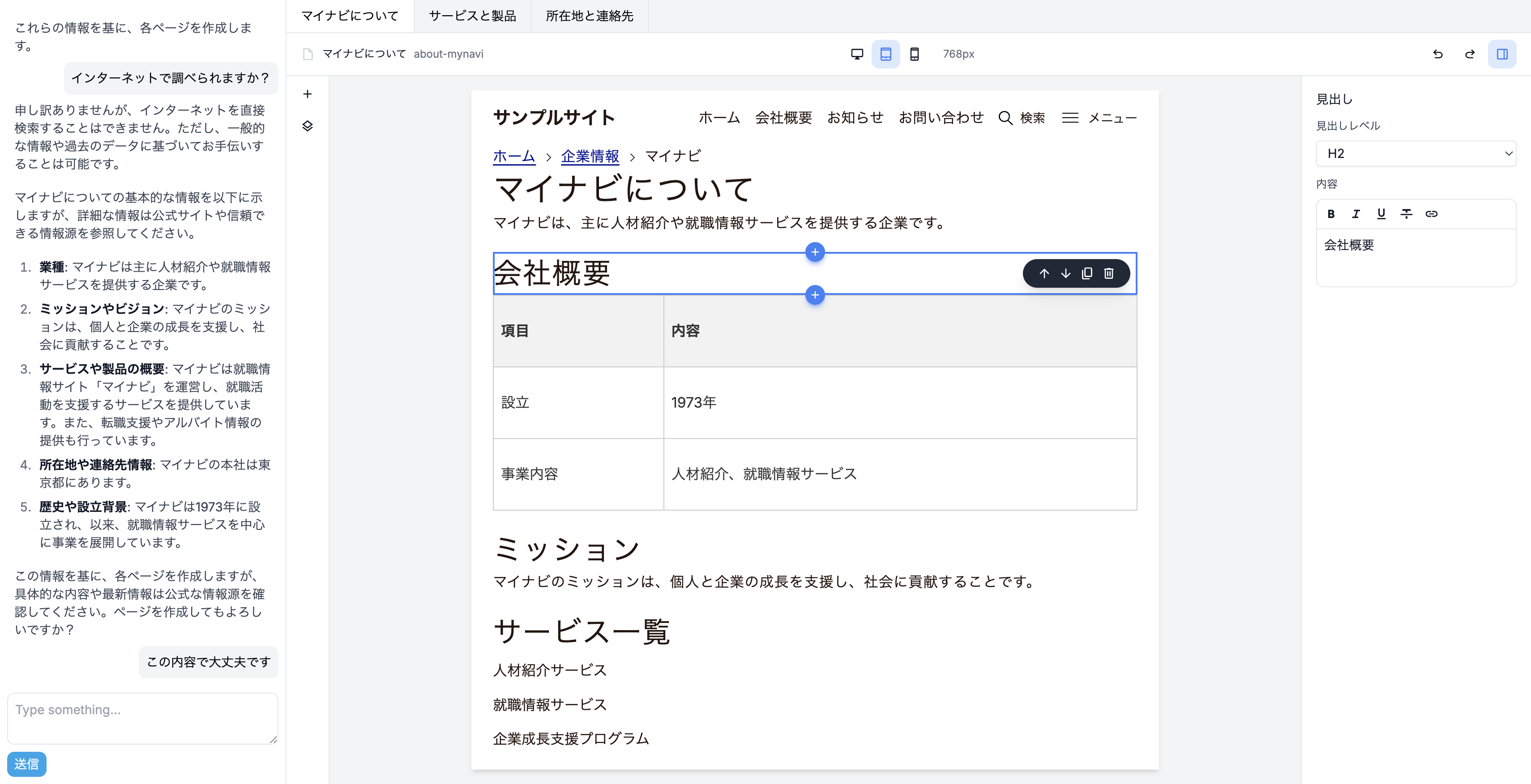

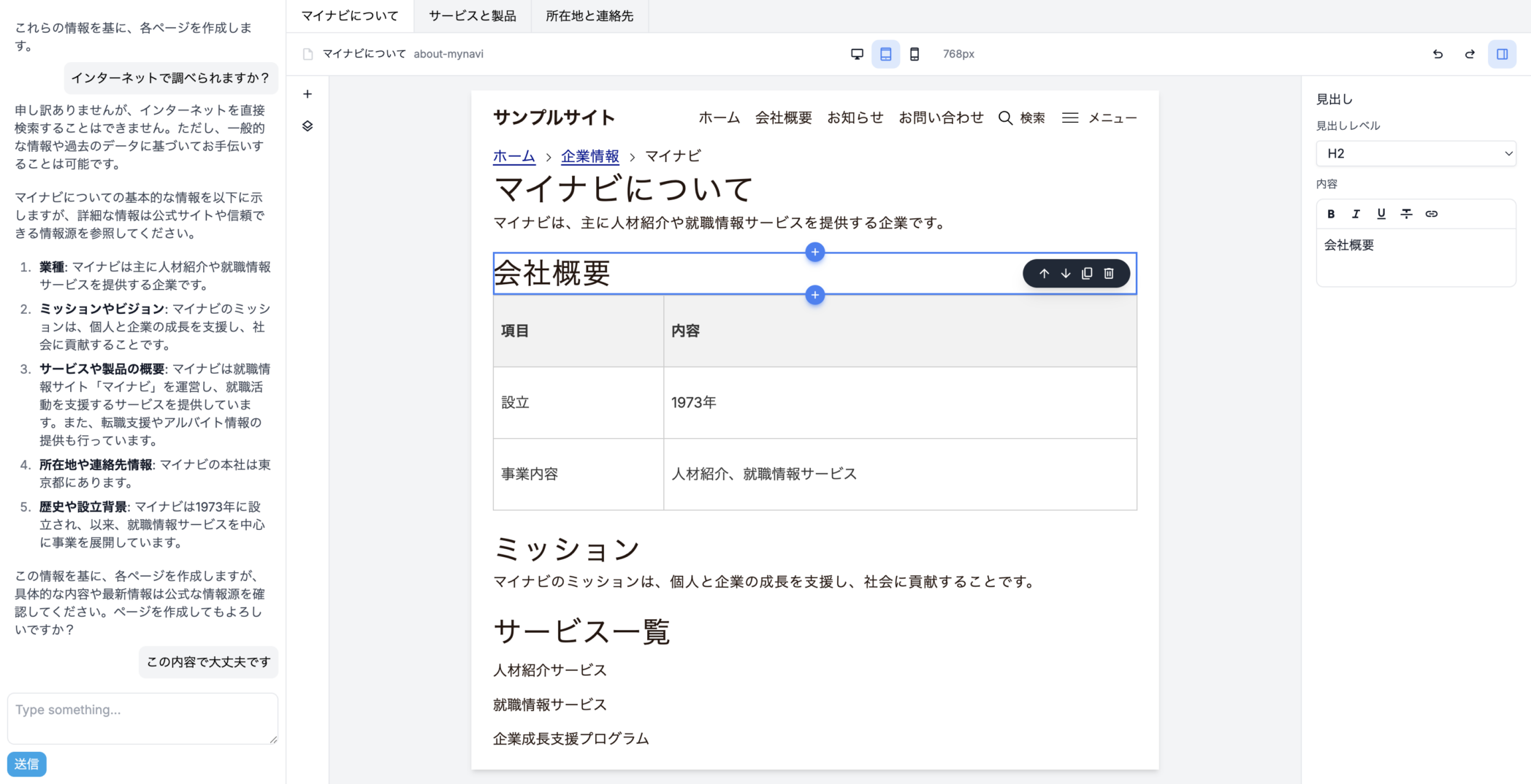

伊藤 もともとOrizmは当社の受託制作チームが使うためのプラットフォームでしたが、社外のエンジニアの方たちにも広く利用してもらえるように提供を始めたのが「Orizmデベロッパープログラム」です。Orizmの各種機能やスターターキットなどを使っていただけます。スターターキットをベースに編集していくことで、独自のCMSを構築することができます。

デベロッパープログラムに参加すると、データベース管理やセキュリティ設定、ユーザー管理などができるコンソールを利用できます。30日間の無料トライアル期間を用意しており、必要に応じて期間の延長も可能です。

小島 Orizmそのものは、あくまでもエンジニア向けのツールです。開発者の方にとっては、モダンなWeb技術を使った開発者体験が得られることは大きなメリットだと思います。普段の業務ではあまり触れる機会のない技術を使えて、より効率的な開発手法を学ぶ機会になるのではないでしょうか。

伊藤 いろいろな制作会社の方にOrizmデベロッパープログラムを試していただきたいですね。このプラットフォームの魅力を知っていただき、ファンを獲得していけたらと考えています。

吉田 Orizmを普及させていくためには、さまざまなユースケースを増やしていくことが重要です。具体的な導入事例のバリエーションが増えることで、さらに多くの方にOrizmの可能性を感じていただけるようになると思います。

多様なニーズに応える提供形態

──では、Orizmの提供形態について教えてください。

小島 いろいろな形態でOrizmの提供を進めていこうと考えています。現状ではWeb開発についての専門知識がないと利用は難しいのですが、エンジニアでなくても簡単に導入できる「SaaS」型の仕組みを開発中です。

SaaS版のOrizmは、特定のジャンルに特化したWebサイト作成サービスとして提供します。10〜20ページ程度のWebサイトを手軽に構築したいというニーズに応えていきます。

すでに提供を始めているのが、幼稚園・保育園向けのサービスです。株式会社フレーベル館と共同で、幼稚園の先生たちが使いやすいCMSを提供しています。

SaaS版の特徴は、初期導入コストを抑えながらも、軽くてデザインのきれいなWebサイトを制作できる点です。今後は飲食店向けや士業向けなど、さまざまな業種に特化したSaaS版CMSを展開していく予定です。

飲食店向けであればメニューの編集がしやすかったり、士業向けであれば事例紹介ページを作りやすかったりと、業界に合わせた使い勝手を追求しています。

また、「セルフホスティング」型での提供も検討中です。現在、Orizmは当社サーバーでのみ稼働しているのですが、お客様自身のサーバー環境で運用できるよう開発を進めています。

吉田 大企業を中心に、セキュリティポリシーなどの観点から自社管理のインフラを使いたいというニーズは強くあります。AWSだけでなくAzureやGoogle Cloudなど、さまざまなクラウド環境に対応することで、より多くの企業に導入いただけるよう準備を進めています。

小島 ライトなWebサイトを構築したい場合はSaaS版、独自の要件に合わせたカスタマイズを行いたい場合はセルフホスティング版と、ニーズに合わせて選んでいただけるように考えています。最終的には「モダンな技術による優れたユーザー体験」と「更新のしやすさ」という価値を、形態を問わず提供していきたいですね。

生成AI時代のWeb開発への挑戦

──昨今、急速に生成AIがさまざまな場面で活用されるようになりました。Orizmでは、AI活用についてどのように対応していきたいと考えていますか。

小島 1年ほど前からAI活用の実験を進めてきました。例えば、チャット形式でAIと対話しながらWebサイトを自動生成する機能や、既存サイトのURLから内容を解析してOrizmで再構築する機能などを試作しました。昨年の段階ではAI技術の成熟度などの課題もあってプロジェクトを中断していましたが、いよいよ本格的な研究開発を再開する段階に来ています。

ひとつの目標としているのは、数千ページ規模の大規模サイトのリニューアルを効率化する技術です。世の中にはレガシーなWebサイトがたくさんあるので、それらをより短期間・低コストでモダンな技術に置き換えていくところにAI技術を活用していきたいと考えています。

──AI導入における課題はどのようなものでしょうか?

伊藤 いくつか課題がありますが、時間的な制約が大きいです。業界全体でAI導入への期待が高まっていて、スピード感をもって成果を出していかなければなりません。

最適なAIモデルの選定も重要です。複数のAIモデルの組み合わせやファインチューニングを通じて、高品質のコードを出力できるように研究していく必要があるでしょう。

生成AI全般に言えることですが、コンテキストサイズの制限は障壁となり続けると思います。大規模なインプットを一度に処理できず、アウトプットも一定量に制限されるという課題があります。各社がさまざまな工夫をしていますが、Orizmでもサイト生成においてAIを効果的に活用する方法を模索していきます。

小島 技術の進化スピードはますます加速していき、Web制作の現場に生成AIが浸透していくのは間違いありません。もはや、個人の学習だけではトレンドに追いつけない状況になっています。Orizmは生成AIなどの新しい技術との相性もよい点が強みですから、この特性を活かして時代の要請に応えられるプラットフォームになっていきたいですね。

インタビューVol.1はこちら

インタビューVol.2はこちら

Text & Photo:ちょっと株式会社