《大阪・関西万博のデザインシステムVol.3》引地耕太さんが考える“共創”の価値「デザインは、社会を動かす“武器”のようなものになってきている」

2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博。そのVIデザインシステムを作成したのが、クリエイティブディレクターの引地耕太さん(制作当時は株式会社ワントゥーテン。現在は独立)です。Web制作業界における“デザインシステム”とは少し意味合いが異なりますが、設計に至る引地さんの思考や、提示されたコンセプトは、これからのデザイン、制作に関わる多くの方にとって、未来を考えていくためのヒントになるはずです。

第3回は、大阪・関西万博のデザインシステムを策定するうえで意識した“共創”の考え方について、詳しく伺いました。

想像もしなかった形への 進化を楽しみにする

2022年1月、博覧会協会によるVI策定業務公募の審査が行われ、引地さんが中心となって制作した株式会社ワントゥーテンの提案が採用されました。公表された事業者選定結果では以下のように講評されています。

リアル空間とサイバー空間どちらに対しても革新性、可能性があり、ロゴをうまく引き立てる展開性やダイナミズム、パワーを感じられる表現となっていた

単にガイドライン作りという狭い範囲に収まらない新しい手法の提案であり、意気込みを感じた

VIデザインシステムと聞くと、一般的には使う側にとっての守るべきルール、ガイドラインを想像するケースが多いでしょう。しかしここでは、大阪・関西万博のテーマを踏まえながら、デザインシステムの新しい形を問いかけた引地さんのコンセプトが評価されたことがわかります。

公募での選定後、引地さんはエレメントをブラッシュアップし、一定のルールを定義した上で、運用のためのガイドライン「EXPO 2025 Design System Ver.1.0」として納品しました。

今回の公募要件はVIデザインシステムの制作のみで、納品後に引き続きデザインの制作や監修を担うものではありません。しかし、引地さんがあえて「1.0」とつけたことには理由がありました。

「私が納品したガイドラインが最後までただ厳格なルールとして適用されていくことは、生きたデザインシステムというポリシーから少しズレてしまうと感じていました。そうではなく、開催へ向けて幅広い媒体へと展開が増える中で、デザイナーをはじめさまざまな人がこのデザインシステムに関わっていってほしいという気持ちがありました。“開かれたデザインシステム”であるべきだと考えたのです。その哲学を込めたいという想いから、あえて『Ver.1.0』として納品させていただきました」(引地耕太さん、以下同)

実際に、交通機関のラッピングに用いられたり、万博を紹介する動画の中でエレメントにモーションがつけられるなど、当初の想定になかったものを含め、さまざまな場にデザインシステムのエレメントが用いられています(P029)。引地さんは、そうした展開を目にすることを楽しみにしていると言います。

「クリエイターは、自分の手を動かしてつくったものに愛着が出てくるものです。だから私はディレクションの仕事をする中で、つくったものをあえて意識的に自分から切り離すようにしています。切り離さないと、自分がつくった以上のものにはならないからです」

一般的に、クリエイターは自分のつくったものが想定にない使われ方をした時、それに対して「間違っている」と感じることが多いでしょう。もちろん、核となるコンセプトに関わる部分は尊重されなくてはなりません。しかし、異なる視点、異なる発想を制限するだけでは、それ以上の発展や進化が生まれる可能性を遠ざけてしまいます。

「この先も、博覧会協会の方やさまざまなクリエイターの方が、システムを拡張し、アップデートしながら活用してくれることで、私が想像もしていなかったものができてくるのではないかと、ワクワクしています」

「2025年日本国際博覧会」(略称「大阪・関西万博」)とは?

大阪市臨海部「夢洲(ゆめしま)」を会場に、2025年4月13日~10月13日まで開催される国際博覧会。世界的な危機や社会課題を乗り越えることを目指し、多様な価値観の交流と、新たなつながりや創造を促進していく。国や大企業だけでなく、中小の企業・団体、市民による展示や活動をサポートするプログラムも多数。

デザイナーの役割は 共創をリードすること

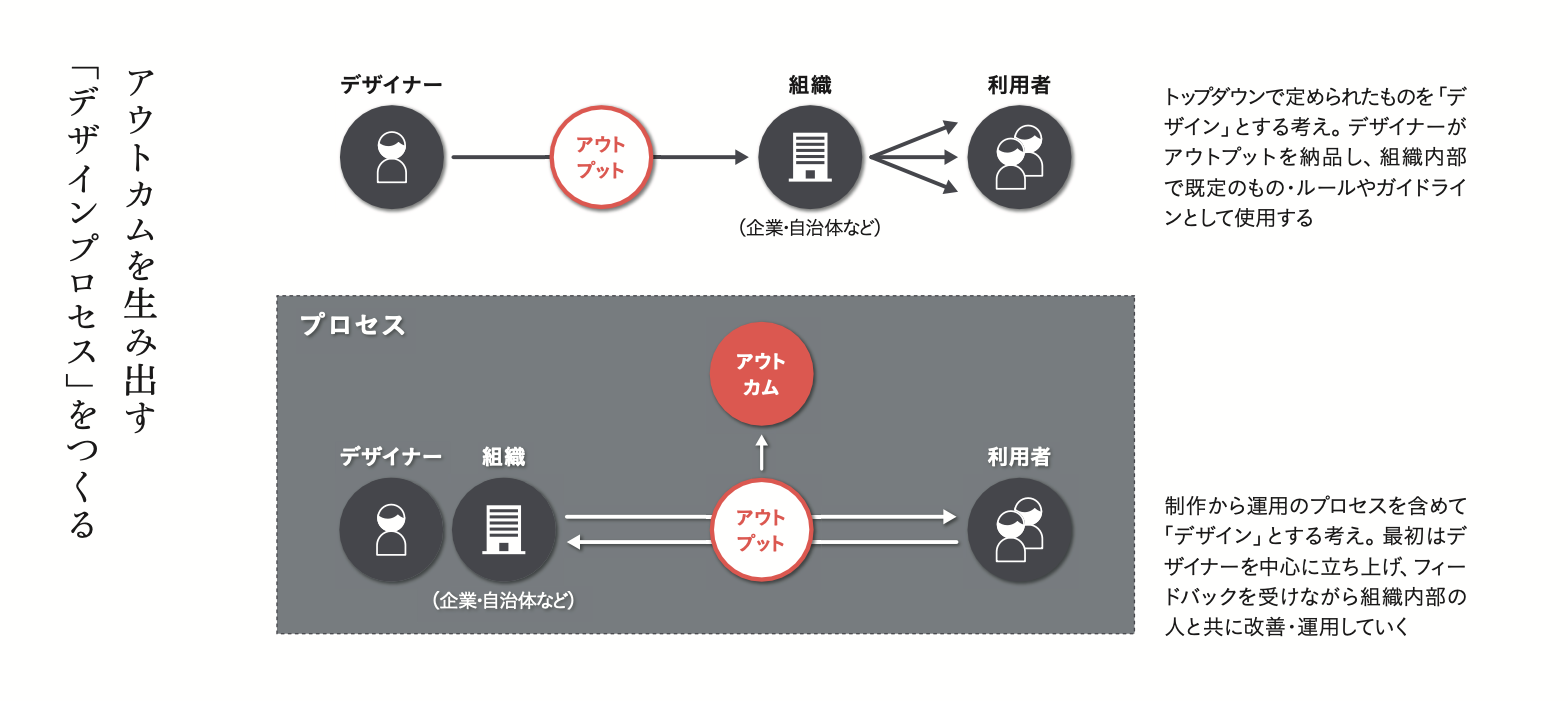

共創によって変化を生み出すことは、引地さんが過去の仕事の中でも考え続けてきたことでした。アウトプットを納品する=完成・完了ではなく、アウトプット後にアップデートし、改善し続けること。それをデザイナー1人で行うのではなく、多くのステークホルダーと共に行っていくこと。そのプロセスをつくるこも含めて“共創”が可能になるのです。

企業・自治体などが組織内部にデザイン組織を置いたり、意思決定権を持つポジションにデザインの知見を持つ人が就くことで、共創から生まれる可能性をより拡張できると、引地さんは考えています。

IDEOのティム・ブラウン氏は、「デザインはデザイナーだけに任せるには重要すぎる」(レイモンド・ローウィ 1893 – 1986)という言葉を引用して、現代におけるデザインの意味を改めて定義しました。多くの組織にとって、デザインは単に外注するものから、より重要性の高いものになっているのです。

「デザインとは、表層のアウトプットを指すものではありません。私は、社会を動かす“武器”のようなものになってきていると感じます。その武器を使って社会をどう変えていけるか、アウトプット(出力・成果物)でなくアウトカム(起きた変化・達成された成果)をつくっていくことが、デザイナーの役割になっていくのではないかと思います」

デザインシステムに限らず、1つのプロダクトからブランドの方向性まで、クリエイティブの立ち上げはクリエイティブディレクターを中心としたデザイン組織の仕事であり、ある意味トップダウンでつくるものです。

しかしそこから先は、さまざまなステークホルダーと共に運用しながらフィードバックをもらい、成長させ、継続的によりよいアウトカムを目指していく。このプロセスが、引地さんの考える“デザインの共創”のあり方です(下図)。

デザインの楽しさも大切にしながら 可能性にチャレンジする

社会課題の解決やイノベーション創出を、個人がアイデアを持ち寄り共創することによって実現していこうと謳う大阪・関西万博のテーマは、引地さんにとっても非常に共感できるものでした。今回のデザインシステムの制作にあたっては、その点に大きくインスパイアされたといいます。

「大阪・関西万博のデザインシステムは、私自身にとって一つの集大成となる仕事でした。自分自身の未来を考えるきっかけにもなり、姿勢や思想がアップデートされる機会になりました。これを通して、デザイナーとはデザインという武器を用いて世界をより良くするアウトカムをつくっていくものだ、という考えが自分の中でより明確に整理できたと思います」

“武器”という言葉からは、その行使に対する覚悟と責任感がうかがえます。しかし、大阪・関西万博のデザインシステムを見て、そうした重さだけを感じる人はいないでしょう。

「デザインの役割は、経営や社会の分野にも拡張されています。それも重要な役割です。とはいえ、私は目にした時のワクワク感や楽しさも大事にしたいと思っています。デザインの可能性が広がりつつある中、大阪・関西万博という場でチャレンジングな取り組みができたなら、こんなに刺激的なことはありません」

《大阪・関西万博のデザインシステムVol.1》クリエイティブディレクター・引地耕太さんが「デザインポリシー」策定に込めた意図

《大阪・関西万博のデザインシステムVol.2》引地耕太さんが“3つのエレメント”で表現したかったもの

プロフィール

引地耕太さん

クリエイティブディレクター/アートディレクター/教育者。1982年鹿児島県生まれ。株式会社 VISIONs 代表 / Co-Futures Platform『COMMONs』代表。タナカノリユキアクティビティ、デジタルエージェンシー1→10にてECDを務め、2025年起業。現在は東京/福岡を拠点に、ブランド戦略とイノベーション創出を専門にデザイン/エンターテイメント/広告/アートなど領域を越境し活動。大阪・関西万博におけるブランディングのためのデザインシステムを手掛け、現在はデザイン・アート・サウンドを統合し夢洲会場全体を彩るオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」のクリエイティブディレクターを務める。

Text:笠井美史乃、協力:2025日本国際博覧会協会

※本記事は「Web Designing 2024年4月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。