“感覚頼りのマネジメント”から脱却。Web制作会社・ベイジが挑んだ工数の可視化とデータドリブン経営

「なんとなく忙しい」「なぜか利益が出ない」––––––。多くのWeb制作会社が直面するこの課題に対し、株式会社ベイジはfreeeのサービスを導入。「freee工数管理」を軸とした業務改革で明確な打ち手を講じている。

本記事では、同社の執行役員・今西毅寿氏と、フリー株式会社の中川拓也氏にインタビューを実施。約50名体制の組織ながら、戦略立案から制作・運用までを一貫して手がけるベイジが、工数管理を通じてどのように働き方と経営をアップデートしたのか。その実践と成果を詳しくひも解く。

“実態”が見えにくいWeb制作の現場

––––まずは、ベイジの事業内容と会社としての特徴について教えてください。

今西毅寿(以下、今西) ベイジは、約50名の従業員を擁するWeb制作会社です。主な事業内容は、Webサイトの企画・制作をはじめ、Webビジネスに関するコンサルティング、業務システムの企画・デザイン、アプリケーションのUI/UX開発など多岐にわたります。

Webサイトの企画・制作では、クライアントがどのようなWebサイトを持つべきか、どのような戦略を採るべきかといった部分から考え、それを設計に落とし込み、実際に制作していく──というプロセスで進めています。弊社では、この一連のプロセスを「戦略工程」と位置付けています。

この戦略フェーズにじっくりと時間を費やし、1〜1.5カ月ほどかけてクライアントと密に対話しながら進める──それが、ベイジの大きな特徴と言えるでしょう。

中川拓也(以下、中川) 戦略フェーズを重視して制作を行なっているとのことですが、1プロジェクトには大体どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

今西 半年程度の規模のWebサイトが多いですね。比較的規模の大きいプロジェクトになると、1年ほどかかるケースもあります。また、弊社では成果を出すためのサイト運用に関する支援にも力を入れているため、制作後の運用フェーズまで一貫して関わることも少なくありません。

––––ベイジでは、2023年に「freee工数管理」を導入し、業務効率化と生産性向上の改革を進めています。今回の導入プロジェクトを進めるうえで、どのような点に課題を感じていたのでしょうか?

今西 弊社ではこれまで、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)を用いてプロジェクトのスケジュール管理を行ってきました。ただし、各工程で実際にどれだけ時間がかかっているのかといった実績データまでは把握できていなかったんです。

そのため、プロジェクトの進捗状況や現場の忙しさといった“実態”が、マネージャーやディレクターには見えづらく、都度、担当者にヒアリングしなければならない──という状況が続いていました。

––––「工数管理が必要だ」と強く意識されるようになったきっかけは、何だったのでしょうか?

今西 組織が30名を超えたあたりから、社内の生産性が悪くなりました。ただ作業時間の内訳を記録する仕組みはなかったので、具体的にどの業務がボトルネックになっているか分からないという問題がありました。

また、プロジェクト単位での正確な収益性──つまり黒字か赤字かといった数値が把握できていなかったことも大きな要因です。そのため、経営的な意思決定を行う際にも、データに基づく判断ができず、最終的には担当者の“印象”に頼らざるを得ない場面が多々ありました。これは、弊社にとって非常に大きな課題でした。

––––そこから、どのようにしてツール導入の検討を始めたのでしょうか?

今西 弊社代表の枌谷が、同業他社が「freee工数管理」を使ってコスト管理の効果を上げているという話を聞き、そこから本格的な検討がスタートしました。実は私自身も以前、工数管理ツールを比較したことがあったのですが、そのときは「使い勝手が悪そう」「現場の負担がさらに増えそう」という印象が強く、導入を見送った経緯があります。

そんな中、「freee工数管理」を紹介してもらい、試しに触ってみたところ、非常にシンプルで使いやすいと感じたんです。これなら現場にも大きな負担をかけずに導入できそうだと判断し、実際に導入を決めました。

「限られた時間で成果を出すのが、プロの仕事」

––––導入する際、社内の反応はいかがでしたか?

今西 やはりクリエイターの中には、作業時間を細かく管理されることに抵抗感を持つ人が多く、「時間をかければかけるほどクオリティが上がる」という価値観も根強く残っています。弊社でも同様で、導入にあたっては強い反発があるのではないかと不安に感じていました。

しかし、いざ蓋を開けてみると、驚くほどスムーズに導入できたんです。背景には、代表が日頃から「プロとして仕事をする以上、無限に時間をかけることはできない」「限られた時間で成果を出すのがプロ」といったメッセージを社内に発信し続けていたことがあります。

そうした意識改革が浸透していたからこそ、導入への理解も得られやすかったのだと思います。また「freee工数管理」を導入して2〜3カ月、週に一度の昼礼や日報などでクリエイターとしての時間管理の考え方、時間の使い方を伝えてきました。

中川 クリエイターの皆さんの間でも、工数管理に対する課題意識はあったのでしょうか?

今西 あったと思いますね。実際、自分たちが毎日遅くまで働いていて、「なぜこんなに残業しているのか」「この働き方は成果につながっているのか」「そもそも自分の利益になっているのか」と、疑問を持つメンバーは少なくなかったと思います。

だからこそ、「何かツールを使えば、こうした状況が改善できるのでは?」という期待感もあったのだと思います。工数管理を身につけて生産性が上がれば、無理なく早く帰れるようになる──そんな健全な働き方への前向きな期待につながっていたのかもしれません。

––––今回のプロジェクトにおいて、フリーとしてはどのような導入支援を行ったのでしょうか?

中川 例えば、従業員の皆さん向けにツールの説明会を開催するだけでなく、他社の効果的な導入事例をご紹介しながら、展開に向けた支援やアドバイスを行いました。できる限りスムーズかつ効果的な導入につながるよう、アクションプランをご提案させていただきました。

社内業務の比率を8%圧縮し、社内工数を見える化

今西 わかりやすい効果のひとつは、社内業務の見直しにつながったことです。工数が可視化されたことで、これまで全体の36%を占めていた社内業務の比率を、8%圧縮し、28%程度にまで削減できたケースもありました。ツールによって実態が“見える化”されたことで、どこに時間を使いすぎていたのかを明確にできたのは大きかったですね。

中川 Web制作会社に限らず、社内業務に追われてしまい、本当にやるべき仕事──つまり「もっと顧客のために時間を使うべきなのに、それができていない」という状況に陥ってしまっている企業はありますよね。当然、現場で働く人にとってはストレスになりますし、会社全体で見ても、非常にもったいない時間の使い方になってしまっていると思います。

今西 もちろん、自分のコア業務以外にも大切な仕事はあります。ただ、そこに時間をかけすぎてしまうのは、本末転倒ではないか、と。たとえば、社内勉強会が多すぎる場合は内容を統合して開催回数を減らしたり、オンボーディングの方法を見直したり……工数を“見える化”したことで、そうした社内業務の見直しが一気に進みましたね。

––––工数をデータとして把握することで、時間の使い方にも変化があったのですね。

今西 はい。「freee工数管理」で工数が“見える化”されたことで、たとえばデザイナー同士やエンジニア同士のあいだで、「どういった作業に、どれだけ時間がかかっているのか」といった情報共有が進みました。

その結果「理想的な工数で収まった案件と、想定以上に工数がかかってしまった案件では、何が違ったのか?」といった議論が社内で活発に起きるようになっています。プロジェクトの進め方をよりよくするための深掘りが、自然と組織全体に広がっていった印象です。

また、「freee工数管理」導入から3カ月後に実施した従業員向けアンケートでは、約7割が「工数意識が改善された」と回答しました。今では、プロジェクトごとの社内原価や外部への支払いをもとに粗利が見えるようになったほか、ボトルネックになっている工程やスケジュール遅延の兆候も早期に把握できるようになっています。

––––「freee工数管理」を使ってみて、具体的に優れていると感じた点はどこですか?

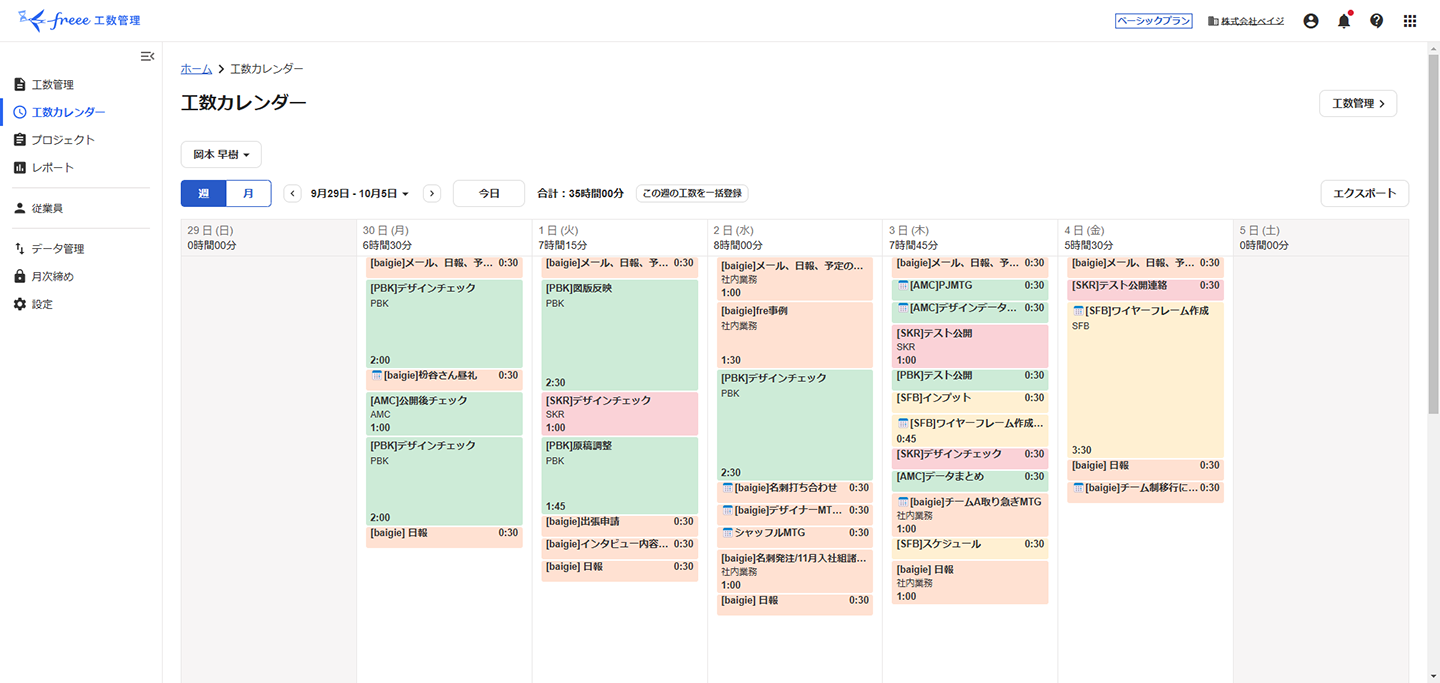

今西 まず、UIがとてもシンプルで、画面が見やすく、直感的に使える点ですね。過去に試したツールの中には、表示やボタンが細かすぎて操作しづらく、現場にとってストレスになるものもありました。

その点、「freee工数管理」は、1日の工数をわずか3分ほどでサッと登録できるので、従業員への負担もほとんどなく、自然な形で工数データを蓄積できるようになりました。

さらに、Googleカレンダーとの連携機能も非常に便利です。弊社では以前からGoogleカレンダーで予定を管理していたので、そのまま連携できたのは、導入のスムーズさにつながる大きな要因だったと思います。

マネジメント業務への大きな効果「よりフラットな組織に」

––––利用を開始して2年が経過しますが、中長期的な導入効果について、どのような期待をお持ちですか?

今西 意外だったのは、マネジメント業務に関する工数管理の効果です。たとえば、1on1ミーティングや採用関連の業務がある程度の時間を占めることは想定していましたが、実際に数字で可視化されると、その頻度を見直したり、時間を削減したりといった判断がしやすくなりました。

中川 工数が見えることで、経営やマネジメントの意思決定もより的確に行えるようになっているということですね。

今西 まさにその通りです。経営において“データドリブン”の視点を持つことは、今後ますます重要になっていくと思っています。以前は、どうしても長年在籍している社員や役職者の経験や勘に頼った意思決定が多くなりがちでしたが、今では、たとえ新人であっても、データを根拠にして正論を述べられる環境ができてきたんです。

結果として組織はよりフラットになり、現在では全員が「freee工数管理」を使っていて、お互いの工数がすべて可視化されている。もう、誰も“ごまかせない”状態になっています(笑)。

中川 これから「どういう会社でありたいか」という部分や、会社全体のクリエイティブのあり方についても、データが判断に関わるようになってきているわけですね。

今西 はい。顧客によいサービスを提供することは当然の前提ですが、さらに業務を効率化し、より早く高品質なものを提供できれば、Webサイトの公開も早まり、その結果として問い合わせや売上が増え、顧客のビジネス成果にも早くつながっていきます。

そうした好循環を生み出すためにも、私たちは業務改革を止めず、常にアップデートを続けていく必要があると考えています。その意味でも、「freee工数管理」は、今後さらに活用の幅を広げていきたいです。

中川 クリエイティブ業務というのは、もともと工数管理が難しい分野ですよね。ただ、そこにデータによる工数管理が導入されることで、業界全体のクオリティも間違いなく向上していくと思います。クライアントに提示する価格の妥当性についても、以前とは変わってきているのではないでしょうか?

今西 確実に変わってきていると思います。工数をしっかり管理していると、たとえばクライアントから追加の要望があった際に、過去の実績データと照らし合わせて「これくらいの工数が追加で必要になります」と、根拠をもって説明できるんです。

担当者の経験や感覚で金額を提示してしまうと、どうしても妥当性に欠けてしまいますし、それは制作会社にとっても、クライアントにとってもよくない。データに基づいたコミュニケーションが取れるようになったことで、双方にとって非常に大きなメリットが生まれていると思います。

「freee工数管理」と連携する「コウミル」を開発

––––今後の展望や、freee工数管理への期待をお聞かせください。

今西 ベイジとしては今後も、工数管理をさらに活用し、データドリブンな経営をより一層推進していく方針です。実際、もう導入前には戻れないほど、データに基づく判断が浸透しています。

とはいえ、まだまだ改善の余地はあると思っています。働き方、プロジェクトの進め方、価格設定なども含めて、今後さらに見直しが進んでいくはずですし、その過程で工数管理の果たす役割はますます大きくなっていくと感じています。

中川 「今後こんな機能が追加されると嬉しい」といった要望はありますか?

今西 AI関連の機能には、かなり大きな可能性を感じています。たとえば、よくあるプロジェクトのパターンをもとに、テンプレートのような骨組みを自動生成してくれるような機能があれば、そこから内容を調整してすぐにキックオフできる。そんな仕組みが実現すれば、ぜひ使ってみたいですね。

また、プロジェクトの損益分岐点のような情報を素早く把握できる、分析・レポート機能の拡充にも期待しています。現在も、工数データを活用して見積もり工数と目標工数を設定し、それに収まっているかを職能ごとにチェックする必要がありますが、これをもっとスムーズにしたいと考えています。

その一環として、フリーさんにもご協力いただきながら、「freee工数管理」と連携する実績工数分析ツール「コウミル」を開発しました。チーム軸・職種軸・社内業務軸といった複数の視点から見積もりに対する消化率や工数比率を可視化し、業務の効率化やマネジメントに活用できるようにしています。

これまで述べてきたとおり、「freee工数管理」は、顧客との交渉や正確なプロジェクト立案、営業戦略、そしてフラットな組織運営にまで波及しています。データドリブンな経営を目指すWeb制作会社にとって、今後ますます手放せないツールになっていくのではないでしょうか。

中川 ありがとうございます。ベイジさんのように、同様の課題を抱えている企業は多く、コスト構造を正確に把握することは難しいものですが、特に「人」に関する情報の可視化は、多くの企業にとって大きなハードルです。

フリーとしては、そうした本質的な課題にしっかり向き合うための時間を確保できるよう、業務の基盤づくりを支援していきたいと考えています。同じような課題意識を持つ企業や経営者の方々に「freee工数管理」だけでなく、今後もさまざまな側面から伴走していきたいと思っています。

文:松村太郎、写真:石塚定人、企画協力:フリー株式会社

※本記事はフリー株式会社とのタイアップです。