ビギナーにこそ“行動の継続化”を働きかけよう

行動デザインを考える上で重要なのは、ある行動を習慣化させ、離脱させないようにする工夫だ。前回に続き当研究所の独自調査から見えてきた鍵は?その答えはニューエントリー客(ビギナー)への働きかけだ。

話してくれた人

國田 圭作さん

前博報堂行動デザイン研究所所長、現博報堂行動デザイン研究所外部アドバイザー。1982年東京大学卒業、同年博報堂入社。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。近年は「健康行動」を喚起するための「健康行動デザイン」に関する研究と取り組みも行っている。

課金ゲームにはまる大人たち

読者のみなさんのなかに“廃課金者”はいないと思うが、課金型が中心のオンラインゲーム市場は年々拡大している(01)。調査会社EEDARによれば、日本のユーザー1人あたりの平均課金金額は月に約2,800円に上り、断トツで世界一だという。何がこの課金ゲームのマーケティングを支えているのだろうか。

スマートフォンゲームの市場規模(ネイティブアプリとブラウザゲームの合算)の推移をみると、年々拡大しており、今後もさらに成長すると予想されている。4年で3倍近くの成長率だ 出典:(株)CyberZおよび(株)シード・プランニング共同調べ

https://cyber-z.co.jp/news/research/2014/0325_1497.html

国内のゲーム市場は約1.2兆円と過去最高の金額規模に成長しているが、その伸びを支えているのはスマートフォン向けゲームアプリを中心としたオンラインゲームだ。一方で、家庭用ゲーム市場(主にゲーム機+ゲームソフトで構成)は過去7年でほぼ半減している(02)。

2005年から2014年までの、国内のゲーム市場の変遷。ビジネスモデルが「売切り型」から「都度、課金型」に移行しつつある。集計期間は、2004年12月27日~2014年12月28日(※2015年4月時点での情報に基づいて作成) 出典:カドカワ(株)『ファミ通ゲーム白書2015』

ここからわかるのは、ゲームユーザーの主体が子どもから20~30代の大人たちに移っていることと、彼らが家庭用ゲームで遊んでいた子ども時代に比べてはるかに高い金額をスマホゲームに支出している、ということ。ほとんどのオンラインゲームは、最初は参加無料だ。となると、最後まで無料の範囲で遊んでいる人はそれなりにいるが、毎月継続的に課金されているユーザーがかなりのボリュームで存在している、ということになる。もちろん誰に強制されているわけではなく、自分の楽しみのために、自由意志で支払っているのだ。ゲーム以外のビジネス(特に会員制や通販など顧客の“ライフタイム・バリュー=生涯顧客価値”をリソースとするビジネス)企業から見ると、こうした「喜んでお金を払い続けてくれるユーザーをキープする市場」はうらやましい限りだろう。

なぜ彼らが簡単に離脱せず、課金会員に留まるのか。そのメカニズムの一端でも解明できれば、大きなチャンスをみいだせるはずだ。

有効なのは“学習期を永遠に引っぱり続ける”という発想

前回紹介した「行動の習慣化」に関する調査で、我々が当初想定したモデルは「ある行動を始めてしばらくの間は関与度や行動量が増加していく(学習期)が、途中で無意識に行動が反復継続する“慣性飛行”のような状態(安定期)に移行し、やがてその行動に飽き、中止される(離脱期)」というものだった(03)。実際、通販健康食品などはこのモデルだ。

行動開始から中止までを、本人のリソース(お金や時間)投入量の増減で考えたモデル。開始後しばらくの間はリソース投入量が増加(学習期)、その後リソース投入量が増えも減りもしない“慣性飛行”のような状態(安定期)に移行し、やがてその行動に飽きて、リソース投入量が減少する(離脱期) 出典:博報堂行動デザイン研究所 「行動習慣化に関する自主調査」(2015年3月)

お試し品からスタートして「3回目の壁」(通販業界の定説で、定期購入の発注履歴が3回まで続いた人は、その後も安定して継続利用することが多い)をクリアすると、その後何らかの理由で離脱するまでの間、数年は継続的に購入するという構造だ。

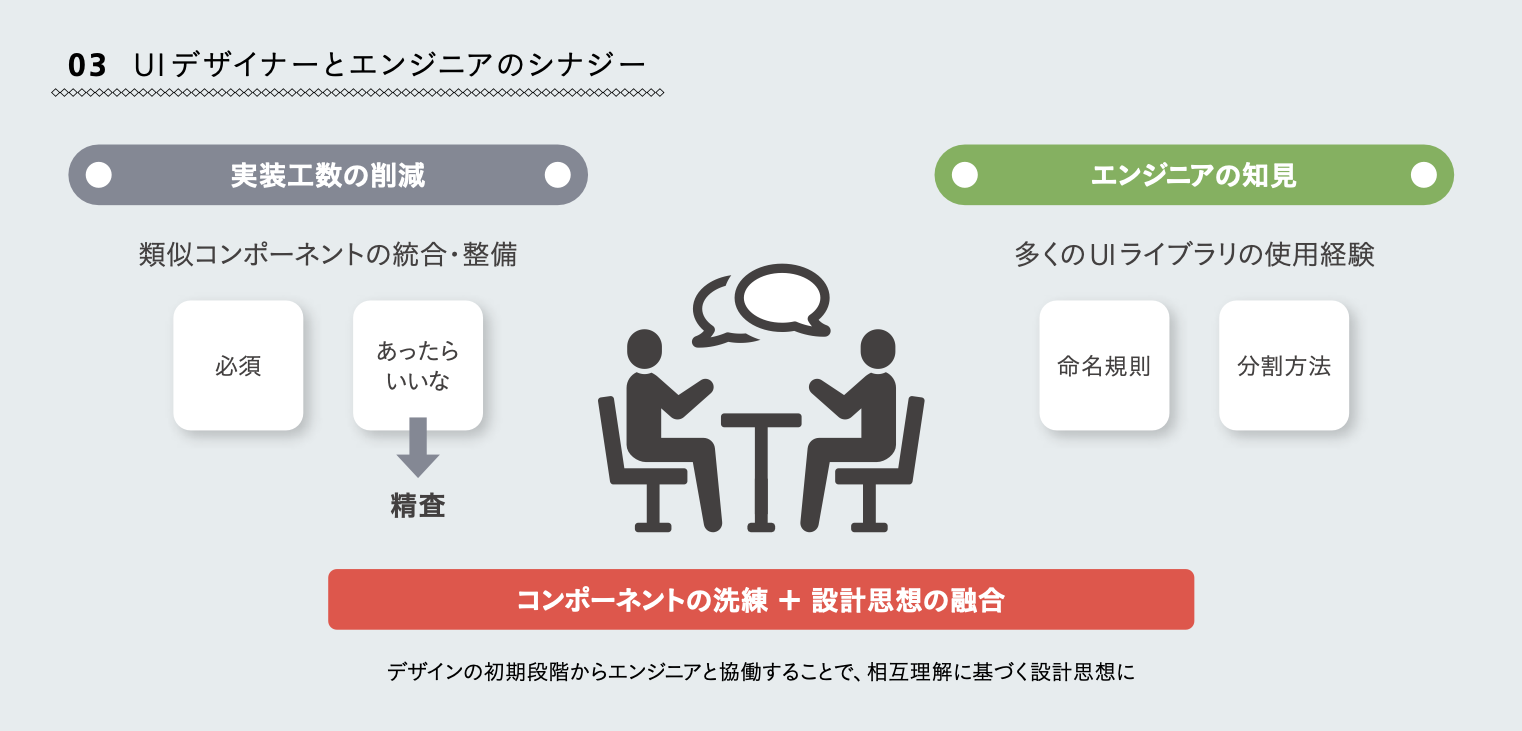

しかし今回の調査では、予想以上に「学習期」の重要度が高く、安定期は“離脱期の始まり”といえるくらいの低関与ぶりだった。学習期には「ワクワクする」「自分の可能性が拡がっている」「自分に合っている」「楽しい」「気持ちいい」といった高揚感が非常に高いのに、安定期になるとその意識が半減してしまうのが原因と考えられる。

「課金ゲーム」に当てはめてみるとわかりやすい。ゲームが進行するにつれて、自分のスキルやレベルがどんどん上がっていく。その“はまる”快感を維持するには追加アイテムの購入が必要になる。重要なのは「つねに学習期の高揚感を味わえるように、達成目標を小出しにする」設計力だ。この「次から次と未知の状況が現れる」設定をうまく設計に取り入れて、リピート客を呼び込んでいる商業施設もある(04)。

見通しの悪い「迷路」的な意匠を設計に盛り込んだ、都心のある商業施設(筆者撮影)。中世の城郭のような「迷路感」が、再訪ごとの新発見=“高揚感”の演出につながっている

一般消費材でも、こうした「学習期が永遠に続く」施策が有効かもしれない(05)。ロイヤル顧客のケアに目がいきがちだが、エントリー客(ビギナー)を継続的に導く発想も必要だろう。

行動開始後、高揚感に満ちた「学習期」が始まる。顧客のリソース投入が拡大する「学習期」を引っ張り続けることで持続的な収益が期待できる。しかし、その高揚感が低下すると次第に飽きが生まれ、やがて行動中止に至る(「行動習慣化に関する自主調査」の知見をもとに筆者作成)

※Web Designing 2016年MM月号掲載記事を転載