《デザイン基礎講座》「UXライティング」を学ぶメリットとは?

文字を読まないユーザーが増えています。では、できるだけ少ない文字数で適切なメッセージを伝えるにはどうすればいいでしょう。UXライティングはこれからの時代のコミュニケーションを支える重要な技術の一つと言えるでしょう。

情報を圧縮して文字に込める

Webサイト、モバイルアプリ、製品のUI、エラーメッセージ、ユーザーマニュアル、チュートリアルなど、さまざまなコンテキストで活用されるようになったUXライティング。ユーザーがより良い体験を得られるよう、必要な情報をわかりやすく伝えることを目的としています。近年、急激に注目度が高まっているジャンルです。

ではなぜUXライティングへの関心が高まっているのでしょうか。

背景の一つはモニターの小さなスマートフォンが普及し、ユーザーインターフェイスを小さくせざるを得なくなっていること、そしてもう一つは、文字を読まない人が増えてきていることが挙げられます。特に後者は、今後ますます進んでいく可能性が高いと言われています。

そうした“読まない”ユーザーに対しても、正しく情報を伝え、適切な行動を促すためにはどうすればいいのかと考えると、「いかに情報を圧縮し、文字に込められるか」が大事なポイントになります。

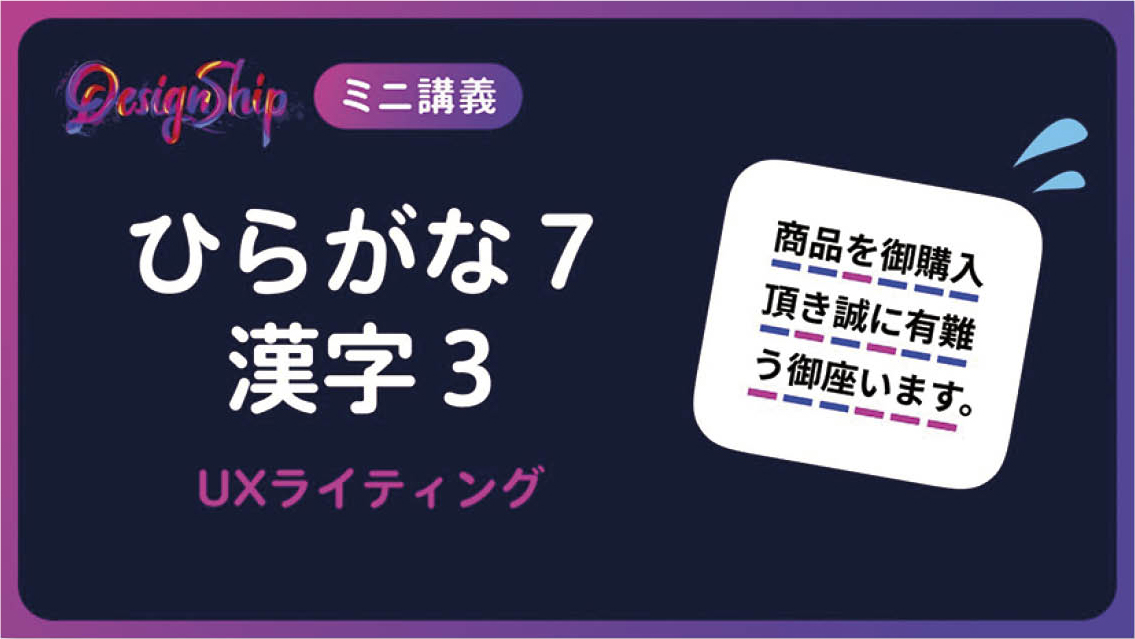

読ませて理解させることが目的の場合には、ひらがなと漢字の比率には適切なバランスがあります。UXライティングの基礎としてもまず知っておきたいポイントです。

https://youtu.be/Dv_QBBxva1w

ユーザーの立場で文字を選ぶ

例えばECサイト購入直前にキャンセルボタンを押した際に、「本当にキャンセルしてもいいですか」と表示されたとします。サービス提供側としては単なる確認のつもりで表示させたものだとしても、これがあることによって、「購入をキャンセル」すること確認されているのか、「ここに至るまでの注文手続きすべてのキャンセル」することが確認されているのか、かえって迷ってしまうことがあります。

ならばここで、どういう文言を表示させれば、こちらの意図が正しく通じるでしょう。「キャンセル」という言葉を使わない方がいい場合もあるでしょう。ならば「取り消し」がいいのでしょうか。もっとシンプルに「戻る」がいいかも…。UXライティングではUIのありようや、ユーザーの感情にも配慮しながら、言葉を選択します。この点はインタラクションデザインの領域と重なる部分と捉えることもできそうです。

なお、企業のブランドイメージに合った言葉を選択したり、その場のTPOに合わせた文書を用意するのもUXライティングの重要な役割です。

こうした背景から、UXライティングは今後、コミュニケーションに関わる仕事に携わる人にとって、欠かすことのできない知識領域になると考えられます。企業はもちろんのこと、省庁のような公的機関でもニーズが高まっていくのは間違いありません。

今後ますます重要度を高めていくこの分野は今こそ学びがいのあるジャンルと言えるかもしれません。

システムから返されるエラーコードのような、システム目線の言葉はユーザーが理解できる言葉ではありません。こうした場合に適した言葉の使い方は?

https://youtu.be/NSdlJzOslwc

教えてくれたのは…

広野 萌さん

株式会社フォルテ 代表取締役 一般社団法人デザインシップ代表理事 デジタル庁/ヤフー株式会社にデザイナーとして入社後、2015年株式会社FOLIO共同創業。2018年一般社団法人デザインシップ設立、2021年株式会社フォルテ設立、同年内閣官房IT総合戦略室を経てデジタル庁入庁。

Text:小泉森弥 Illustration:國廣 稔

※本記事は、「Web Designing 2024年2月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。