《デザイン基礎講座》非デザイナーが重視すべき、ビジネス文書のデザイン視点

非デザイナーであるビジネスパーソンにとって、デザインはどこまで重視すべきものなのでしょうか?人によっては、企画書のデザインをつくりこむ時間がもったいない! と感じる人もいるでしょう。ここでは、そんな非デザイナーの方に向けて、デザインとのちょうどいい向き合い方をお伝えします。

ビジネス文書にデザインは不要?

私は、一般企業でエンジニアとして働くかたわら、個人事業主として非デザイナーの方々に向けてデザインノウハウを提供しています。WebサイトやYouTube、SNS、書籍、eラーニングコンテンツなど、さまざまな方法でビジネス向けデザインのノウハウを展開中です。

2000年に一般企業に就職してPowerPointを使い始めました。やがて、PowerPointを使ってビジネス文章をつくることが楽しく感じるようになり、Webサイトで情報を提供し始めたのがきっかけです。専業デザイナーではありませんが、活動を続ける中で「ビジネス文書のデザイン」に関して、さまざまなノウハウを積み重ねてきました。

ところで、ビジネス文書におけるデザインの重要性について、皆さんはどのように感じているでしょうか。「ビジネス文書はわかりやすいほうがいい」「見た目も大事」といった意見がある一方で、「大切なのは中身で、見た目ではない」という指摘もあるでしょう。また、「自分はセンスがないので、デザイン性を求められても困る」と感じる人もいると思います。

そもそも、ビジネス文書で見た目そのものが評価されることはありません。大切なのは中身です。しかし、ビジネス文書でせっかくいい提案をしても、それが正しく相手に伝わらなければその先のビジネスにつながらないでしょう。

例えば、企画書に書かれている文章の見出し、本文、結論、補足文といった要素の違いが理解しにくいものだった場合、読んだ相手は「結局何が言いたかったのだろう?」と首を傾げてしまうかもしれません。それぞれの要素の文字サイズがほとんど同じだったり、色の違いがなかったりすると、文書の階層構造がわかりにくくなります。

結局、内容とデザインのどちらが大事かという二者択一の捉え方は適切ではありません。それぞれの相乗効果でビジネス文書の総合力が決まると考えてはいかがでしょうか。こういう考え方をしたほうが、ビジネス文書の作成をもっと楽しめるのではないかと思います。

非デザイナーが重視すべきは伝えるためのデザイン

ビジネスパーソンがプレゼン資料などをつくる目的は、企画や提案を伝えることです。デザインは目的を果たすための手段に過ぎません。したがって、非デザイナーの人が長い時間をかけてデザインを勉強したり、じっくりと試行錯誤を繰り返して高品質な作品を生み出したりする必要はないでしょう。デザインの優れたプレゼン資料ができたからといって、必ずしも良い結果を生み出すわけではありません。

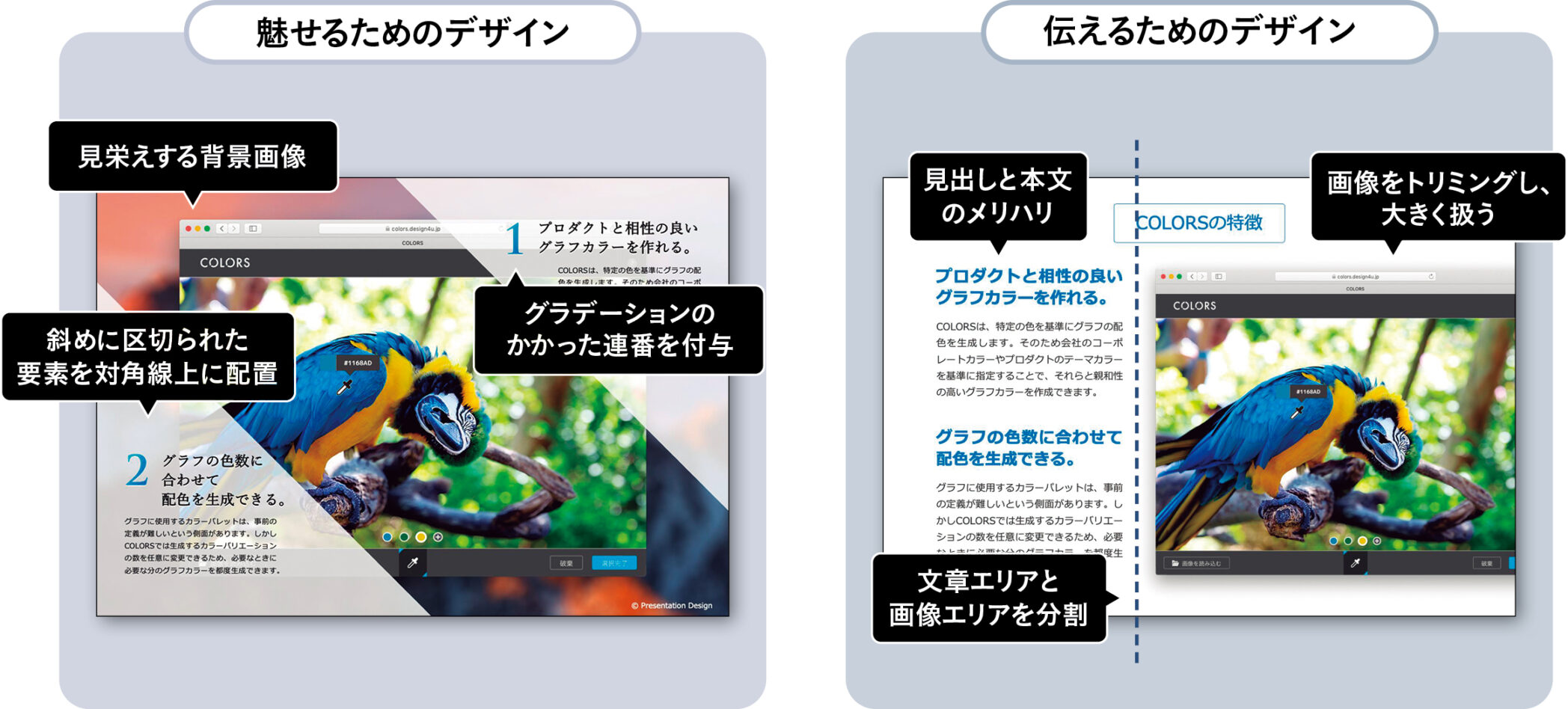

私は、デザインには大きく分けて2つの属性があると思います。1つは「魅せるためのデザイン」、もう1つは「伝えるためのデザイン」です。

「魅せるためのデザイン」とは、見た人の心を動かし、提案内容の情緒的価値を高めるようなものです。そのためには、デザインにインパクトを持たせたり、共感を生むようなビジュアルやあしらいを施す必要が出てくるでしょう。

一方の「伝えるためのデザイン」とは、こちらの伝えたいことを齟齬なく正確に伝えるためのデザインです。提案内容の構造であったり、話の重要度の優先順位をはっきりさせることに重きを置いたものです。

上の図では、「魅せるためのデザイン」と「伝えるためのデザイン」の違いを形にしてみました。どちらも内容は同じものです。パッと見ただけで「魅せるためのデザイン」のほうが、装飾的であることに気づくと思います。このほうがインパクトが出て注目を集められますが、こうした資料を毎回つくるのは、非デザイナーにとっては大きな負担になってしまうでしょう。

非デザイナーが特に意識すべきなのは、後者の「伝えるためのデザイン」だと考えています。「魅せるためのデザイン」も両立できればいいのですが、そこを高めるにはアイディアの引き出しや発想が求められますし、一朝一夕で身につくものでもありません。しかし、「伝えるためのデザイン」は、いくつかのセオリーを押さえておけば、誰でも比較的簡単に効果的なビジネス文書を作成できるのではないかと思います。

非デザイナーが考えるべきデザインの属性の違い

伝えるためのデザインで意識しておきたいポイント

「伝えるためのデザイン」を実践する上で、意識しておくといいことがいくつかあります。

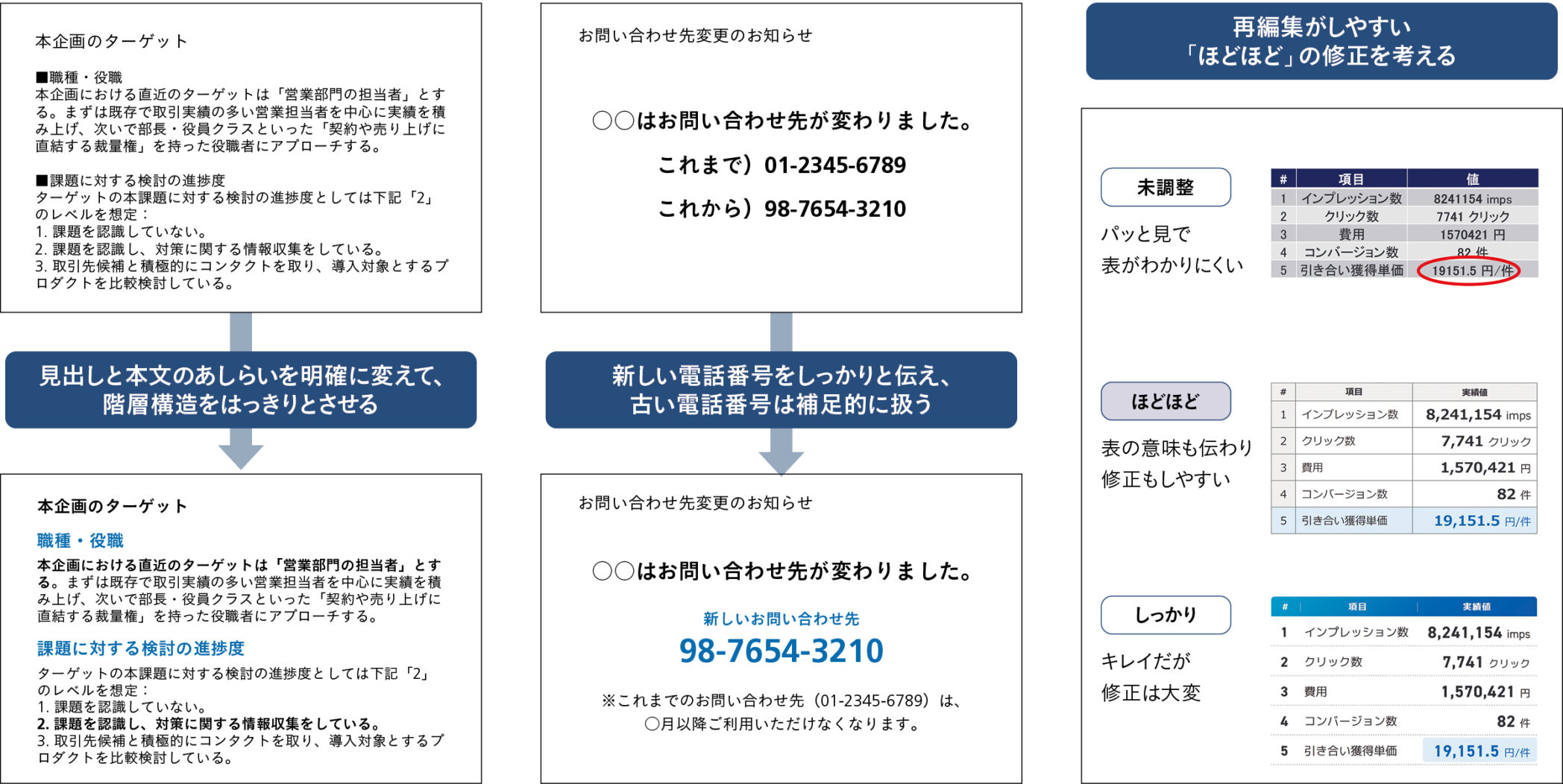

まず大切なことは、すでにお伝えしているように、文書の階層構造をはっきりさせることです。見出しと本文で文字サイズの大きさを明確に区別することや、同じ階層の見出しは体裁を揃えることが重要になってきます。

また、常に受け手の立場に立って情報を提供する意識も大切です。例えば、問い合わせ電話番号が変わったことを伝える文書では、新旧の電話番号を同じように併記するのはオススメできません。情報の受け手にとっては、新しい問い合わせがどの番号なのかが重要なはず。そうした視点に立って盛り込む情報を整理しましょう。これはデザインという視点であると同時に、情報の編集者的な視点とも言えるでしょう。

加えて、「伝えるためのデザイン」では、作業の効率化も考慮するといいでしょう。例えば表組みをつくる場合でも、効率化を意識するとつくり方が変わります。

「魅せるためのデザイン」を重視すると、罫線や文字など表組みの構成要素をバラバラに分解してデザインする作業が発生することがあります。当然その作業を行うにはある程度の時間がかかりますし、後日内容を修正しようとした時にも手間がかかります。

一方、「伝えるためのデザイン」にフォーカスした場合、表組みはもう少しシンプルになります。見やすさを考えて適切な余白を取ったり、数値を右揃えにしたりといった配慮は行いますが、罫線やマス目を分割する作業までは行いません。それなら、もし後日内容の書き換えが発生した場合でも、比較的少ない手数で変更できるでしょう。

このように、非デザイナーがビジネス文書をつくるときは、直しやすさが大切です。複数の要素を重ね合わせたり、複雑な要素を使うよりも、単純で調整しやすい方法を選ぶべきです。「伝えるためのデザイン」はあくまでロジックをサポートするものであり、デザインが足かせになっては本末転倒です。

伝えるためのデザインのポイント

デザインのテンプレ化で効率と生産性が向上する

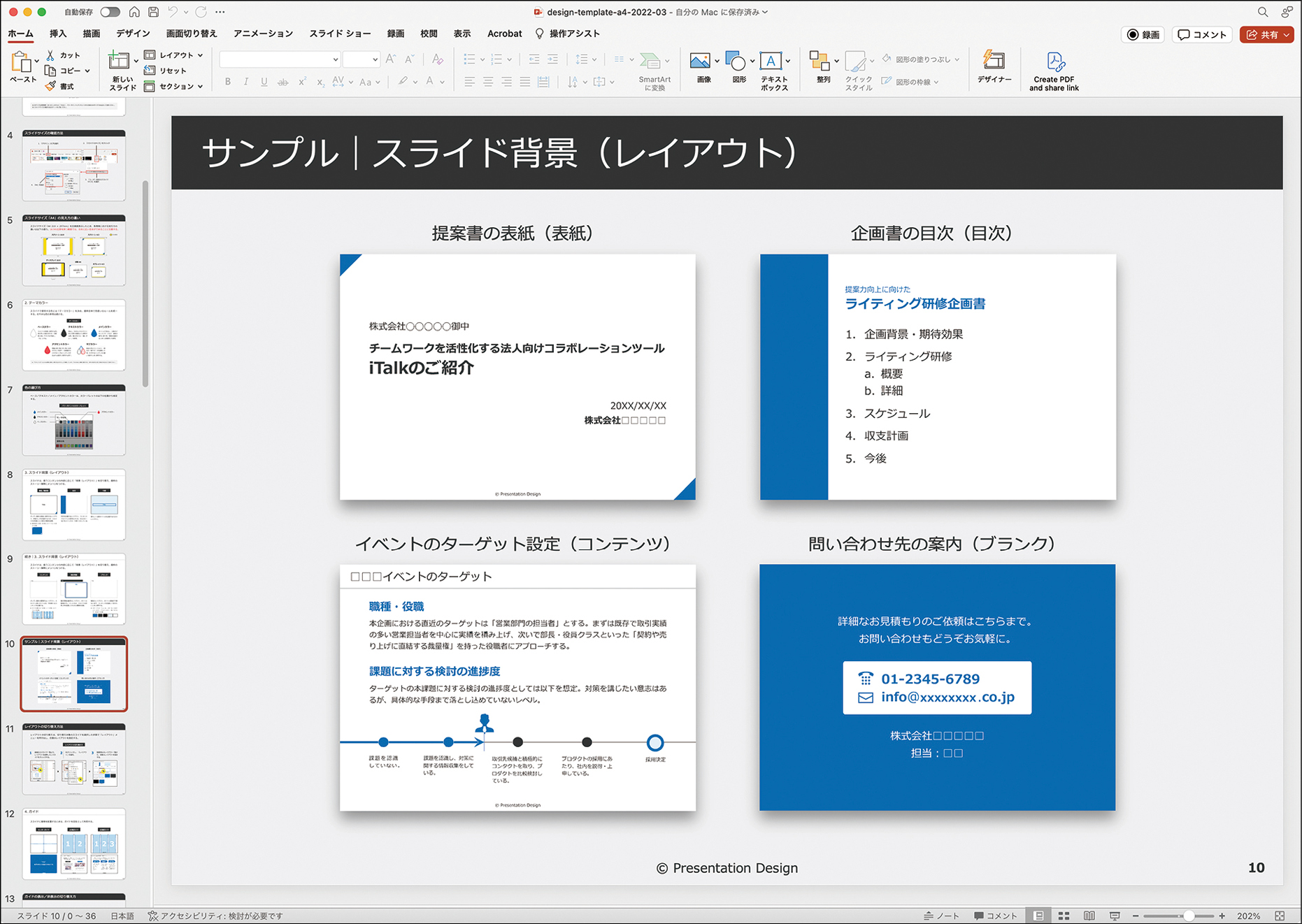

伝えるためのデザインを実践しながら作業の効率化を目指すには、テンプレートの活用がポイントになります。

プレゼン資料のデザイン要素は、基本的にパターンが決まっています。そこで、よく使うパーツをテンプレート内に置いておけば、資料をつくるたびに簡単に再利用できるようになります。しっかりとつくり込まれたテンプレートを活用することで、非デザイナーでもビジネス資料の品質を高めることができ、さらに作業時間を短縮させ生産性を高めることが可能になるのです。

また、テンプレートの活用は、ビジネス文書のトーンとマナーを統一する上でも役立ちます。自分(自社)のプレゼン資料が常に同じトーンで統一できるようになると、ブランディングの一環にもなるでしょう。

テンプレートを活用するメリットは、ほかにもあります。ビジネスパーソンは、プレゼン資料をチーム内で共有し、自分以外の人が修正したり、それをベースに別の資料を作成するといったことがあるでしょう。その際、シンプルで再編集しやすいテンプレートを活用してパーツを配置していけば、自分以外の人も再編集しやすくなります。

ビジネスの分野では、「つくった本人でないと文書を編集できず、いつまで経ってもその業務をほかの人に受け渡せない」というような仕事の属人化が、しばしば問題になります。しかし、チーム内でビジネス文書のテンプレートを共有すれば、自分が文書編集に関わり続けなければならない呪縛から解放されます。

テンプレートは、自分一人でイチからつくり上げることも可能です。しかし、いろいろなパターンに対応するパーツを用意するのはなかなか面倒です。「プレゼンデザイン」のWebサイトでは、無料で使用できるテンプレートを提供しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

使いながら自分の好みでアレンジを加え、オリジナルのテンプレートに仕上げていただければ幸いです。

テンプレート化でプレゼンのトーン&マナーを統一

【URL】https://ppt.design4u.jp/template/

教えてくれたのは…

宮城 信一さん

プレゼン資料向けのデザインノウハウを紹介する情報サイト「プレゼンデザイン」の運営者。ビジネスパーソンを対象に提案書・企画書づくりに役立つコンテンツを提供し、「品質」と「生産性」を両立させたプレゼン資料づくりを提唱している。著作に『「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成「超」授業』(SBクリエイティブ 刊)がある。

【WEBサイト】https://ppt.design4u.jp/

【旧Twitter】https://twitter.com/presen_design

Text:小平淳一

※本記事は、「Web Designing 2025年2月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。