動画づくりの型とコツ

動画の「良さ」とは何か? Webサイトと動画の関係

Webサイトに掲載する動画は、使い方によっては見る人に強い印象を残す手段になります。しかし、単に動画を見せることだけがWebサイトの目的ではないはずです。商品に興味を持ってもらう、購入・契約等へ誘導するなど、成果獲得の推進力になることが、Webと動画の「良い関係」と考えられます。

映像のクオリティももちろん大切ですが、そこにリソースを注ぐ前に、Webサイトで動画を活用するために知っておきたいことがあります。ここでは、旅行会社が企画商品をPRする場合を例に考えてみます。

01 全体の導線設計

どこから来て、何を見る? 人の動きと目的を考えよう

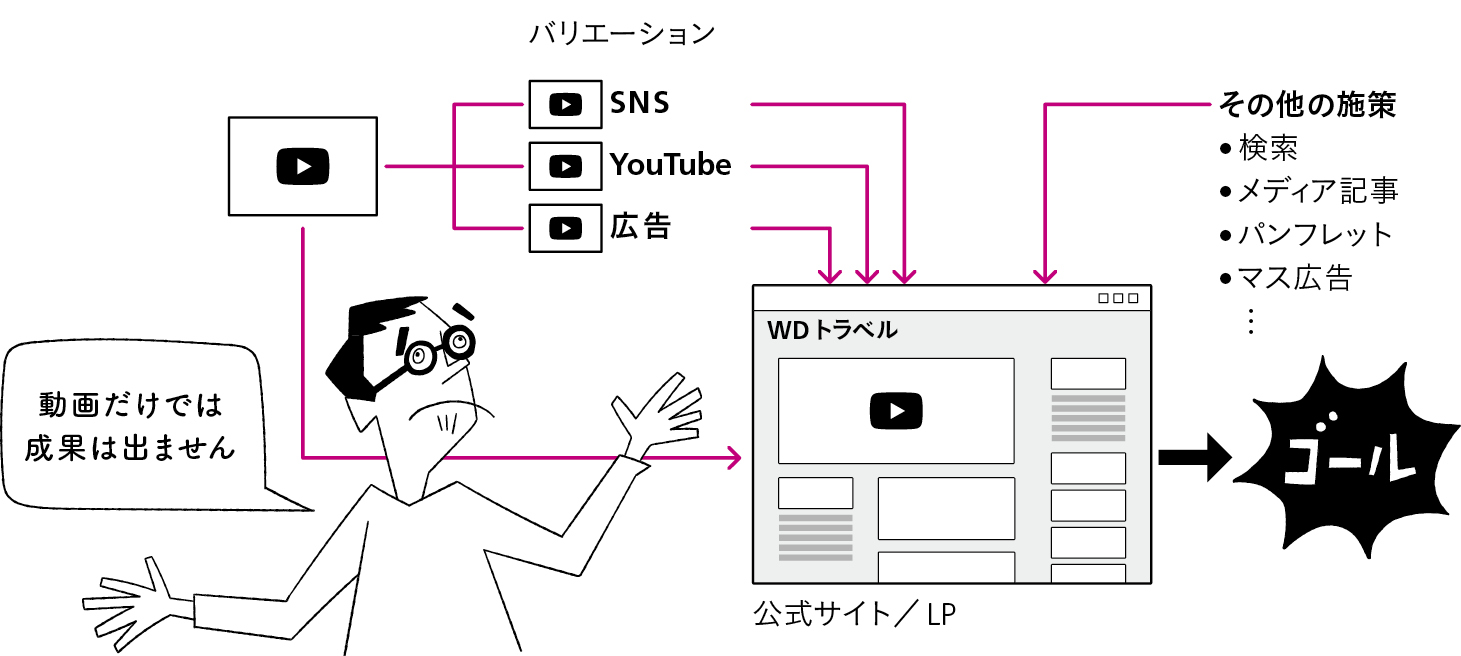

動画は、制作すれば成果が得られると思われがちですが、それ単体では力を発揮できません。どこでどんな役割を担うのか、一定のお膳立てが必要です。それが全体の「導線設計」です。訪問者の入り口はどこで、最終的にどんな成果をゴールとするのか。その経路が動画のつくり方に大きく影響します。

まず入り口は、どこで人を集め動画へ誘導するかの経路を考えます。ただWebサイトに動画を載せても集客はできません。SNSやYouTube、広告、検索やその他のメディアなど、入り口の種類とそこへの打ち手が必要です。

経路によって訪問者に提供するべき情報量にも差が出ます。例えば、広告→LPなら丁寧な認知や興味喚起が必要です。メルマガ→トップページ→キャンペーンページなら詳しい商品説明から始めた方が訪問者にとって効率的です。

小さな「事業計画」が動画の内容を左右する

ゴールは、今回の場合登録・予約などのコンバージョンに設定します。登録ならいつまでに何人か、予約は何件かなど、最終的な数値目標を明確にすることが動画の企画にとっても大切なポイントになります。

というのも、動画制作のコストはそのほとんどが機材費・人件費・場所代などの実費であるため、予算次第で叶えられるビジュアルが左右されます。見積りの高い・安いではなく、目標達成のために動画制作へいくら投資できるのか、いわば小さな事業計画を立てることで、動画に求められる機能が明確になり、より適切な企画を提案できるというわけです。

単に「動画を制作したい」ではなく、目標から共有した経路設計が効果的なコンテンツにつながります。

02 目的から考えるストーリーのつくり方

誰に何を見てもらう?目的別動画のスタイル

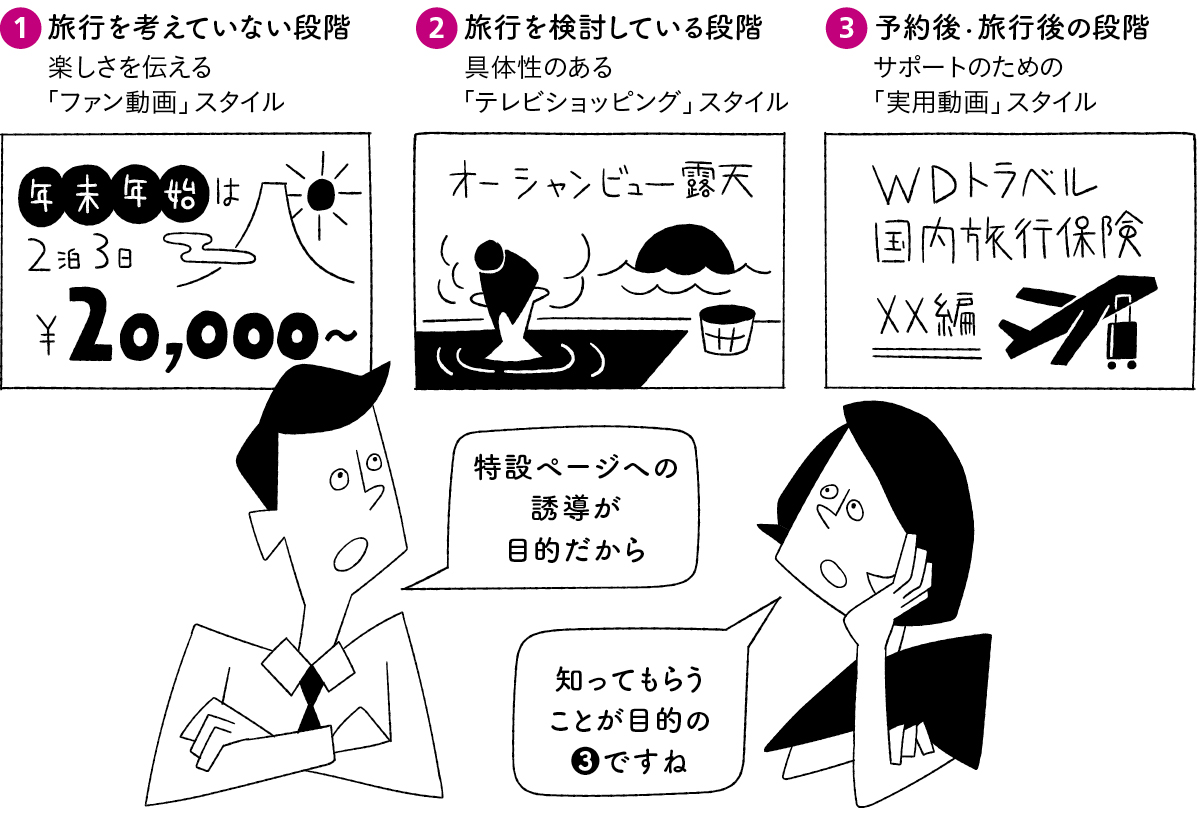

具体的に、どんな目的に対してどんな動画が適切か、3つの段階に分けて考えてみます。

?商品を知らない(旅行を考えていない)段階

この先の良いこと・楽しいことを期待させる「ファン動画」のスタイル。動画そのものが話題になる「バズ動画」とは違い、Webサイトへの誘導など行動へつなげる役割が求められます。タレント出演や非日常的な演出など、魅力を足すために動く人・物が増えるため、制作コストは高くなります。

?旅行を検討している段階

商品やサービスにフィーチャーし、利用イメージを想像させる「テレビショッピング」のスタイル。スペック紹介や競合との比較など、一見すると地味ですが、適切な放映先で用いると高い効果が期待できます。タレント出演や特別な演出は必要なく、コストは比較的抑えられます。

?予約後·旅行後の段階

アフターフォローや継続的なサポートのための「実用動画」スタイル。視覚的なクオリティよりも本数重視で、継続な発信によりサービスの充実度・信頼度を高める効果が期待できます。低コストで制作でき、内製化にも適しています。

これらの動画を掲載する際は、Webページの目的と動画のメッセージを一致させることが大切です。動画が面白いからと、売る目的のページに認知拡大の動画を置いても機能を果たせません。

面白いことと効果があることは別、という点でクライアントと共通認識を持ちましょう。

03 Webデザインと動画の「トンマナ」

Webと動画をより一体感あるものに

Webサイトと動画の一体感ある取り組みは、クリエイティブの面でも重視したい点です。ターゲットに適したスタイルにするために、総合的な視点でトンマナを考えましょう。

例えば、全体が与える印象はポップなのか落ち着いているのか。音楽やナレーションはどんな雰囲気があうか。また、Webデザインに使用しているパーツのカラーやロゴ、アイコン等のビジュアルを共有する、フォントの種類やスタイルをそろえるといった工夫で、まとまりのあるページにすることができます。

動画をどのページのどの位置に、どんなサイズで置くのかも、制作時に訪問者の視点を想定するヒントになります。

より良い成果のために歩み寄った取り組みを

ここまで見てきたように、動画の活用にはWeb制作者と動画制作者が連携して、全体の導線とそれに適したコンテンツを設計することが重要です。しかし現実には、Web側が全て決まった後に動画が発注されるケースが少なくありません。導線設計が曖昧で、方向性の合意形成に制作期間の多くを費やすこともあります。

Web制作と動画制作は、活動のフィールドは近いのにお互いの関係性はまだ近付ききれていない部分があり、それは非常にもったいないことです。

より早くから協業できれば、例えば一般的な動画の縦横比に囚われずWebデザインにあわせた比率で制作するなど、新しい提案もできるでしょう。お互いの強みを活かす方法を考えてみてはいかがでしょうか。

04 内製化活用のポイントは?

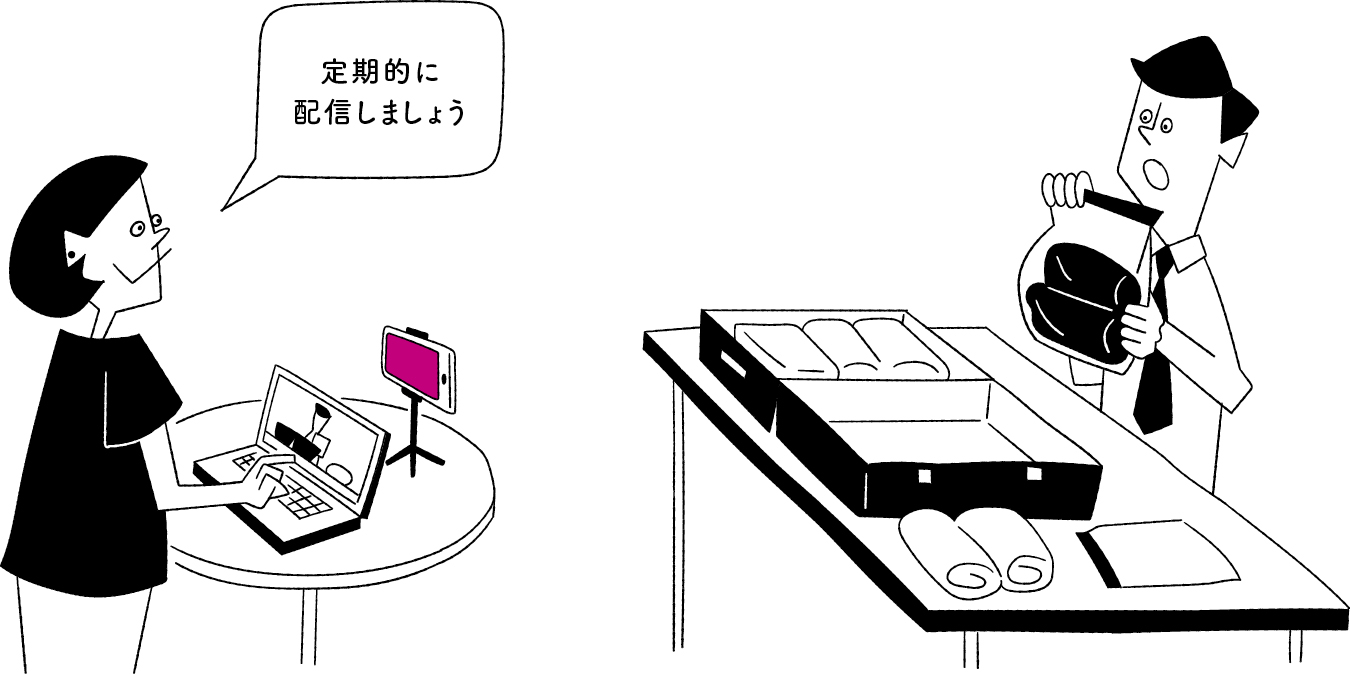

部分的にでも効果あり即時性ある体制を社内に

動画需要の高まりや、新型コロナの影響で撮影が行いにくい状況から、動画の内製化需要が増加傾向にあります。また、時間をかけた大きな作品より即時性の高さが重要な場合もあり、全てではなくても自社内に制作体制があることは利点になります。ここでは、制作会社がクライアントの動画内製化をサポートする場合のポイントを考えてみます。

特に、先述の?「実用動画」スタイルは、華やかな演出や特別なクオリティを必要としないため、内製化に適していると言えるでしょう。

内製化の核を押さえて目的に叶った動画を

動画の役割・目的を明確にすることは、内製する場合でも一番の基本になります。また、それを適切に伝える表現方法も考える必要があることから、「どんな目的のために」「どうアプローチするか」が内製化の核となります。そこが固まっていれば、撮影・編集テクニックに凝らなくても目的に叶った動画の作成が可能です。

旅行会社であれば、予約後や次の機会の接点づくりを目的に、パッキングのコツ・Wi-Fiサービスの使い方といった実用動画のアプローチが考えられます。視聴回数は伸びないタイプの動画ですが、継続的な取り組みが可視化され、利用者の安心感に結びつくことにも意義があります。

編集を外注して、よくあるカッコいい動画や人気ユーチューバー風の動画に仕上げることは簡単です。しかし、雰囲気だけに陥れば記憶に残らない内容になりかねません。最初に定めた「目的」と「アプローチ」に立ち返ることを忘れないようにしましょう。

05 目的からの逆算で「伝わる」撮り方のコツ

目的とアプローチから撮り方を逆算

動画需要の高まりや、新型コロナの影響で撮影が行いにくい状況から、動画の内製化需要が増加傾向にあります。また、時間をかけた大きな作品より即時性の高さが重要な場合もあり、全てではなくても自社内に制作体制があることは利点になります。ここでは、制作会社がクライアントの動画内製化をサポートする場合のポイントを考えてみます。

特に、先述の?「実用動画」スタイルは、華やかな演出や特別なクオリティを必要としないため、内製化に適していると言えるでしょう。

技術が多少足りなくても動画だから伝えられる

動画の役割・目的を明確にすることは、内製する場合でも一番の基本になります。また、それを適切に伝える表現方法も考える必要があることから、「どんな目的のために」「どうアプローチするか」が内製化の核となります。そこが固まっていれば、撮影・編集テクニックに凝らなくても目的に叶った動画の作成が可能です。

旅行会社であれば、予約後や次の機会の接点づくりを目的に、パッキングのコツ・Wi-Fiサービスの使い方といった実用動画のアプローチが考えられます。視聴回数は伸びないタイプの動画ですが、継続的な取り組みが可視化され、利用者の安心感に結びつくことにも意義があります。

編集を外注して、よくあるカッコいい動画や人気ユーチューバー風の動画に仕上げることは簡単です。しかし、雰囲気だけに陥れば記憶に残らない内容になりかねません。最初に定めた「目的」と「アプローチ」に立ち返ることを忘れないようにしましょう。

- 教えてくれたのは…白川裕喜さん

- Ad Arch株式会社 代表取締役/Producer。映像制作の現場から、クライアント側のマーケティング・広告運用まで幅広い経験を持ち、動画を活用した商品・サービス販売の企画・制作・広告プランニングを得意とする。動画内製化のコンサルも行っている。https://www.adarch.co.jp/