事例4:失敗から生まれた「他社商品も紹介する」オウンドメディア ニキペディア(コミュニティ)●特集「コンテンツマーケティング」

最初のメディアは半年もたずに撤退

ニキビケアに関するさまざまな情報を発信し、月間94万PVを誇る「ニキペディア」。Wikipediaを連想させるユニークな名前も手伝って、一度見たら忘れられないサイトとなっているが、これを運用しているのがニキビケア用品「プロアクティブ+」を販売するガシー・レンカージャパン。立ち上げの経緯を同社の藤原尚也氏はこう説明する。

「これまでプロアクティブはCMを中心にマーケティングしていましたが、薬事法の改正でCMでは発信できない情報が増え、さらにテレビ離れも加わって売り上げも低下傾向。そこでニキビで悩んでいる人に直接アプローチするために取り組んだのがオウンドメディアでした」

ところが、そうした目的を持って2013年にローンチしたWebサイト「ニキビキレイ」は、早々に失敗した。

藤原氏が最初に立ち上げたニキビケアに関するオウンドメディア。コンテンツの結論はすべて自社商品に紐付けられていた。企業が運営するオウンドメディアには、まだまだこうしたサイトも多い(現在は閉鎖)

「今になって振り返れば、『ニキビキレイ』は企業目線で、エゴだらけのサイト。結局は自社商品を売るための情報しか発信していなかったので、人が集まるわけがありません。でも最初はそのことに気づかなくて、Webサイトを作って広告すれば、そのうちアクセスも多くなり、コンバージョンすると思っていたんです」

結局、「ニキビキレイ」は広告費をかけても月に2~3回のコンバージョンを達成するのがやっと。そこで藤原氏は方向転換を決断し、自社商品を売るためのコンテンツを作るのではなく、ペルソナとキーワードをしっかりと固め、ニキビケアに役立つ情報発信のためのサイトという位置づけで「ニキペディア」を立ち上げた。

社内制作でコンテンツの感覚を養う

「ニキペディア」の大きな特徴は、他社の製品や生活習慣での改善、病院での治療など、競合となる情報も積極的に発信していること。いわば、ビジネスの“タブー”に躊躇なく踏み込んでいる点だが、「これもユーザー目線に立てば当然」と藤原氏は言う。

現在、同サイトの更新頻度は月に10本程度とそれほど多くなく、そのほとんどを外部に委託せずに社内で制作している。記事の本数よりも社内で制作することを重視しているからだ。

「まず自分たちで作らないと、外部に依頼したとき、良い記事かどうかを判断できないんです。プロが作った上手な文章だからといって、商品が売れるとは限りません。だから、販売に繋がる記事はどういうものなのかという感覚を養うために、更新頻度より自分たちでコンテンツを作ることを優先しました。良い記事かどうかの判断が自分たちでできなければ、闇雲にコストがかかってしまい、結局、継続できなくなりますから」

そしてコンテンツの質と同様、力を入れているのが、サイト内を回遊してもらうこと。「ニキペディア」ではレコメンド機能にも力を入れている。「コンテンツマーケティングというぐらいですから、いろんな記事を見ていただきながら、お客さんに勉強していただくのが大事です。つまり、情報収集→検討→購入という流れをサイト内で完結させていることが、ニキペディアがうまくいっている最大の理由だと思います」

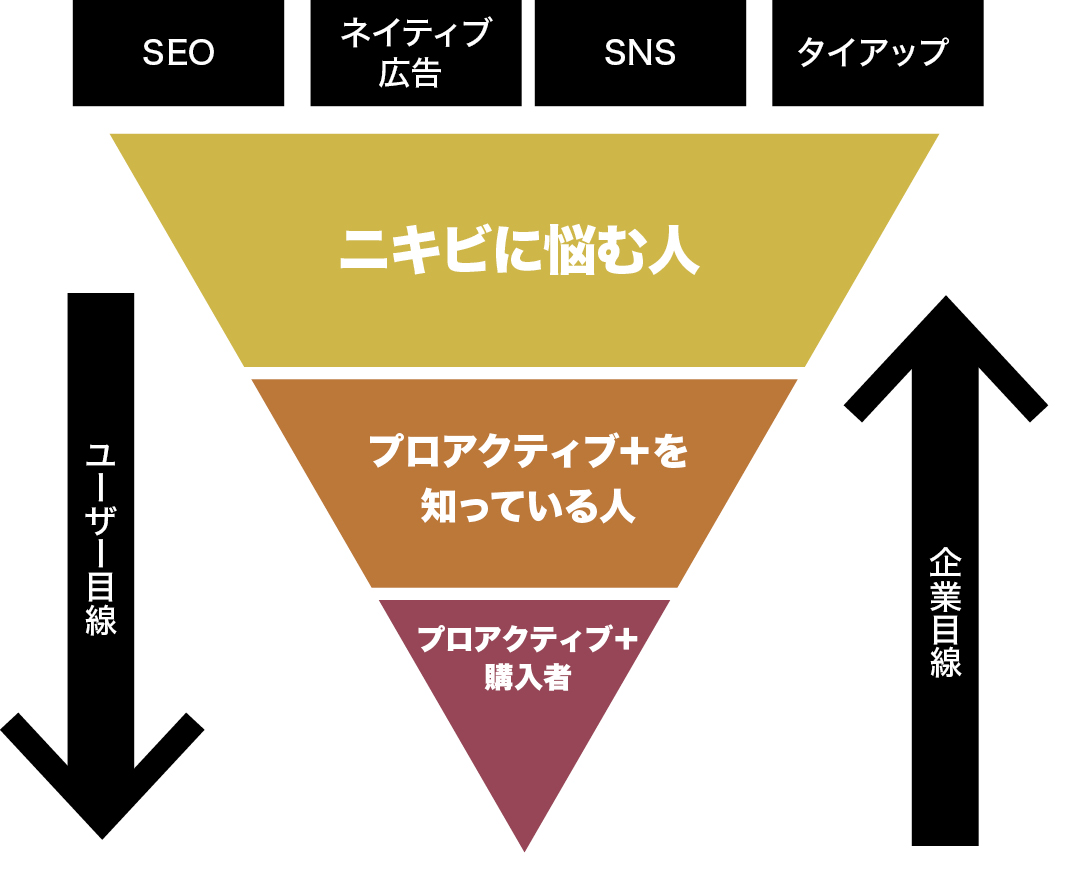

「ニキペディア」の構造をファネル図で表したもの。メディアであることを意識して、広く読者をターゲットしている

「ニキペディア」のコンバージョン率は、公式サイトのディスプレイ広告と比較すると約10倍だという。コストパフォーマンスの面から言っても、「ニキペディア」は圧倒的だ。「マスやWeb広告では顧客を探すまでに予算を投下しなければいけませんが、コンテンツマーケティングは顕在化しているユーザーに直接訴えかけられるうえ、自社の資産を構築できます。他のWeb広告と比較しても、コンンツマーケティングのコストパフォーマンスは非常に高いと思います」

ニキペディアが成功した3つの理由

1. 社内で制作し、「良いコンテンツ」の感覚を養ってから、外部と協力

2. 競合となる情報も積極的に発信して、メディアの中立性を保つ

3. サイト内を回遊してもらうため、レコメンド機能を強化

ガシー・レンカー・ジャパン(株) デジタルマーケティング部 シニアマネージャー