もう避けては通れない。Adobe Fireflyの生成AI機能強化は、クリエイターに何をもたらすのか?

2025年2月13日に東京ビッグサイトで開催された「Adobe MAX Japan 2025」では、キーノートにアドビの会長兼CEOであるシャンタヌ・ナラヤン氏が登壇し、2024年は「クリエイティブの概念が変わった年」だとし、クリエイターだけでなくすべての人たちが生成AIへの取り組みを始めた節目の年だと語りました。同イベントで披露された進化を続ける生成AI「Adobe Firefly」の新機能は今後のクリエイティブ業界にどのような影響を与えるのでしょうか。クリエイティブからマーケティングまで、幅広いジャンルに活躍の場を広げつつある生成AIとクリエイターの関係について考えます。

急速に増加・拡大するFireflyの機能

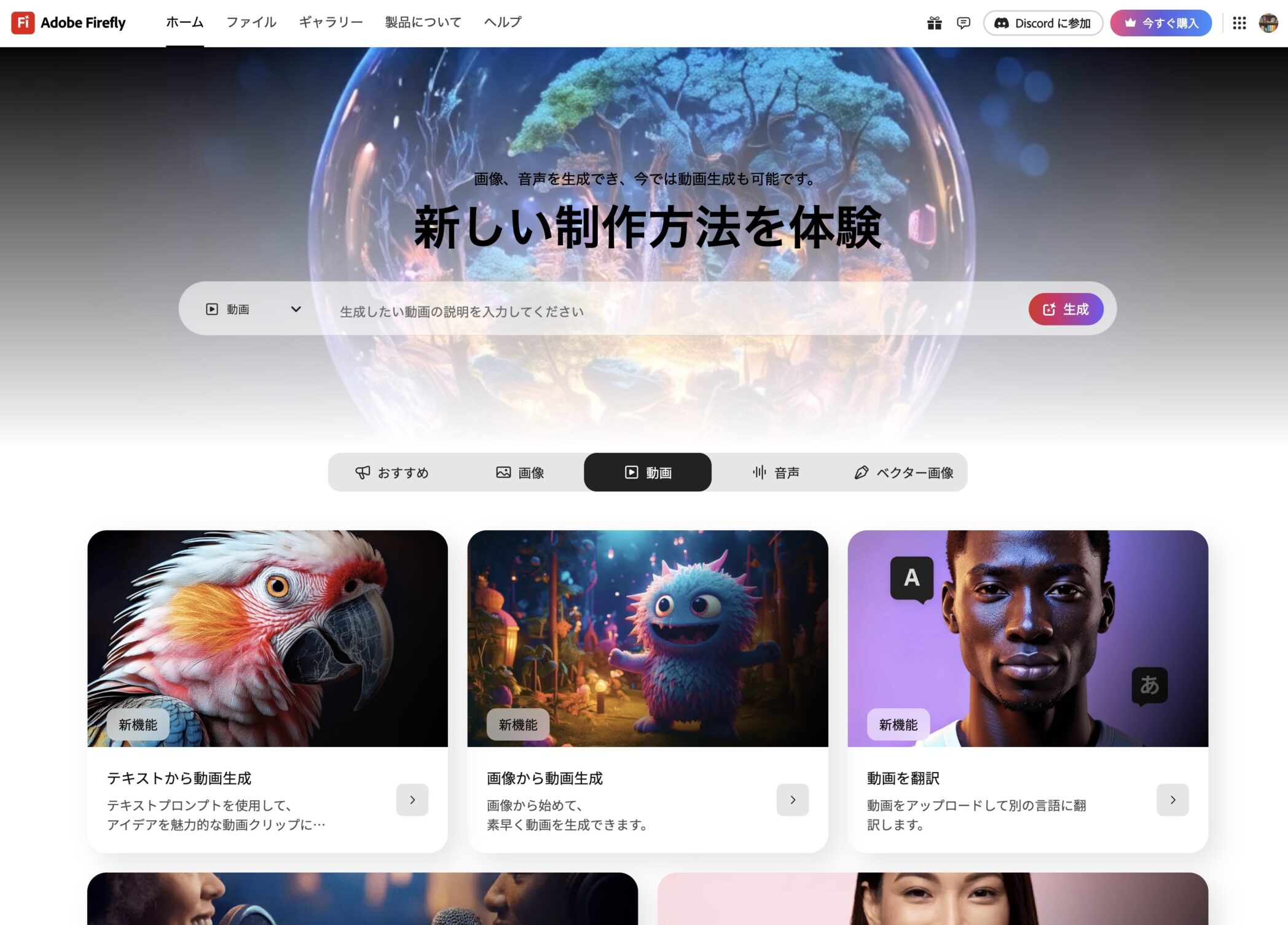

アドビの生成AI「Firefly(ファイアフライ)」が登場してから2年が経ちました。PhotoshopやIllustratorなどのアプリケーションにも、バージョンアップのたびに生成AIの機能が追加されていますが、最新の機能や試験的な生成AI機能はまずFirefly Web版から搭載されることが多いようです。Fireflyの最新動向を知りたい方は、ここから始めるとよいでしょう。

Adobe MAX Japan 2025で発表されたFireflyの新機能もFirefly Web版が中心で、特に注目の動画関連の生成機能の紹介では参加者の反応も大きかったと感じました。特に「テキストから動画生成」「画像から動画生成」という2種類の動画生成はとてもパワフルな機能です。

筆者も元画像にレモンジュースの入ったグラスの写真を指定して、「画像から動画生成」を行ってみました。プロンプトには「レモンジュースの後ろから水の飛沫が飛び散る」です。少し不自然なところもありますが、生成された動画の物理的整合性は高く、水の運動によってグラスの葉っぱやレモンが動く様子に驚きました。生成にかかった時間は2~3分程度です。

ただし現段階で一度に生成できる動画は5秒と短く、「生成クレジット」の制限があるため何度もやり直すことはできません。現段階では実務での活用は難しいでしょう。生成クレジットは、Fireflyの生成に必要なチケットのようなものです。詳しくはアドビのサポートページを参照してください。

クリエイターは生成AIとどう向き合うべきか?

このようにFireflyの動画生成はまだ試験段階ですが、先行する画像生成においては一定の実務レベルに達しています。Photoshopの「生成拡張」で足りない背景を引き伸ばしたり、「生成塗りつぶし」で寂しかった背景を華やかに演出したりなど、Fireflyを補助的に活用しているクリエイターも増えています。

Fireflyを活用すれば、静止画のコンテンツに動きをつけたり、ビジュアルデザインのバリエーションを増やすことも簡単です。従来からのビジュアル作成方法である「撮影する」「描く」「ストックフォトサービスの利用」に加え、新たに『生成する』という手段が用意された、と言ってよいでしょう。

しかし、生成AIによる画像や映像の生成には、まだ多くの問題もあります。それは著作権への配慮はもちろん、生成AIの得意・不得意の領域の問題や、「不気味の谷」や「虚構」が生み出されてしまう懸念など。なによりクリエイターから一般の人まで「生成AIっぽい」画像や映像に嫌悪感を感じる人は多く、仕事の中で使うのは難しいのが現状です。

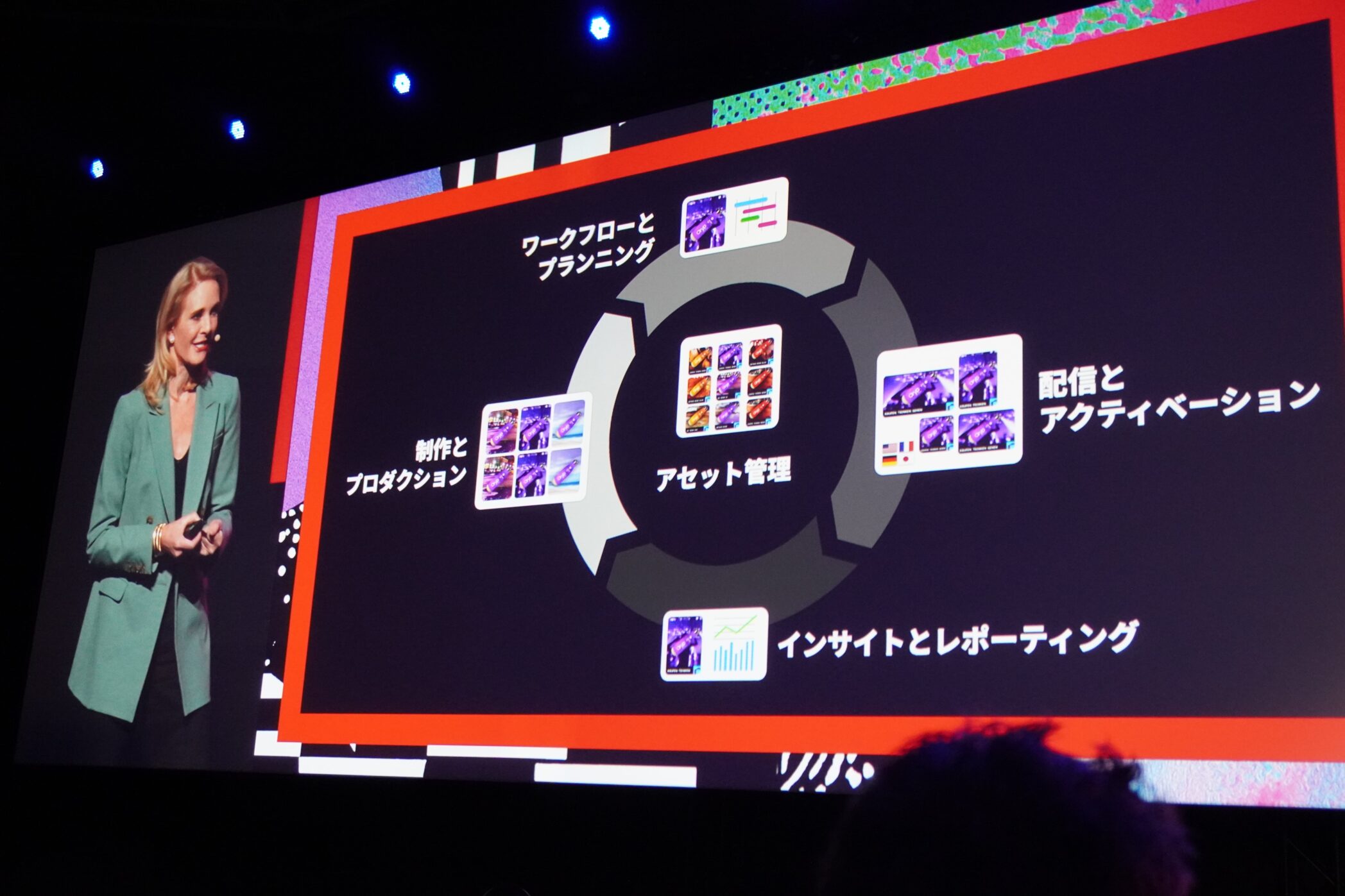

一方で生成AIが活躍する場面は、映像や画像、音声といったコンテンツ分野に止まりません。Adobe MAX Japan 2025のキーノートの後半では、クリエイティブ分野と組み合わせてアドビが現在力を入れているマーケティングの分野でも生成AIの活用が進んでいることが紹介されました。

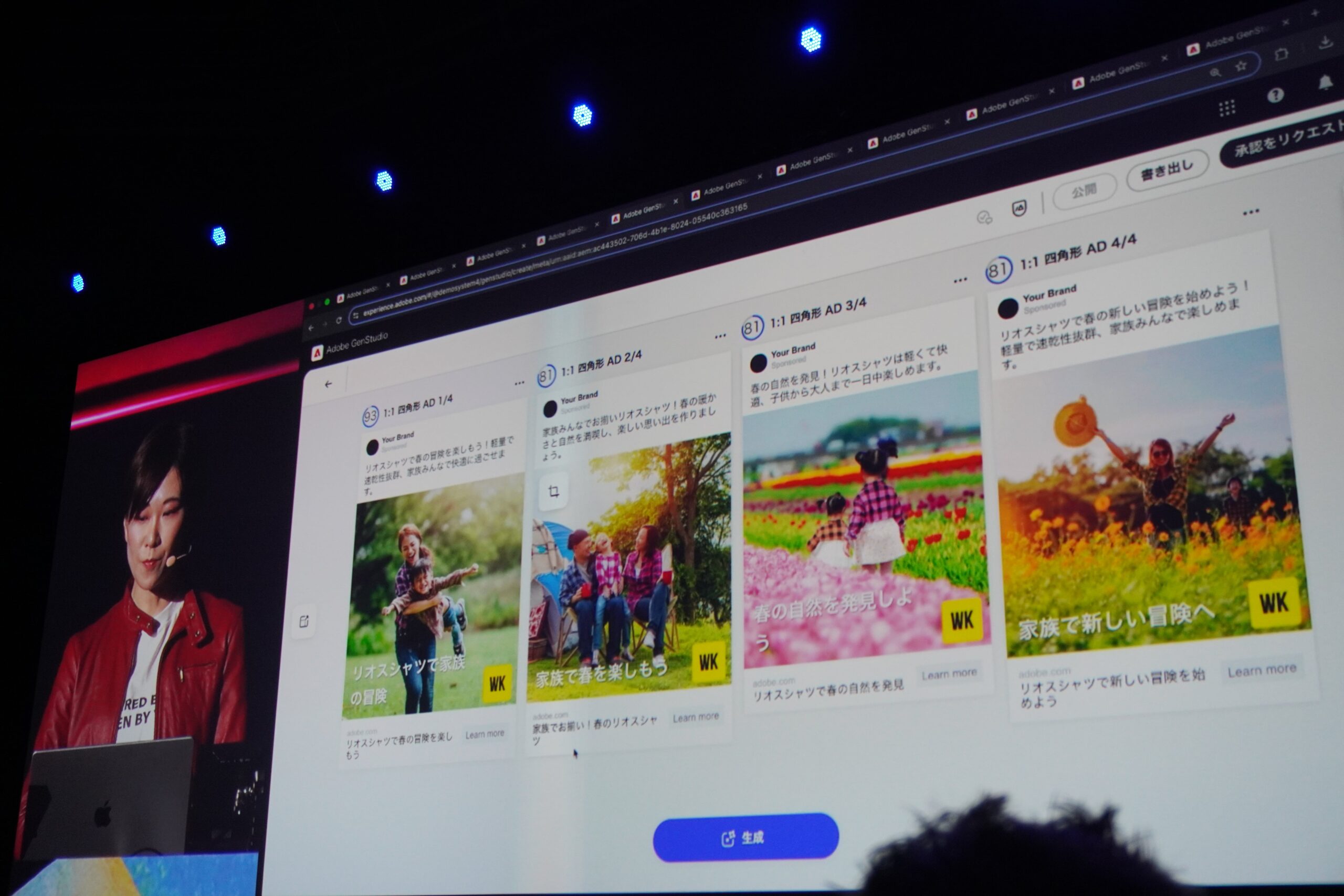

「Adobe Gen Studio for Performance Marketing」は、ブランドのガイドラインを生成AIに学習させ、ソーシャル広告のコピーやコンテンツ、マーケティングメールなどをAIが生成する企業向けの新しいアプリケーションです。広告をパーソナライズしたり、インサイトを生成AIが分析することでより変化に対応しやすく、また効果の高い広告を提供するという循環を目指してるとこのことでした。

ブランドとペルソナ、商品、使用する画像、対象言語などをメニューから指定するだけで、AIがそのブランドに合った広告を丸ごと生成してくれます。さらに広告の中の要素をAIが分析し、インプレッションの高いもの(例:子ども、山の風景など)を数値化するので、次の広告の方向性やイメージ作りの参考にもなります。

ビジネス分野での生成AIの活用は、IT企業各社を中心に急速に進められています。OSやブラウザ、アプリケーションや各種サービスの中にも生成AIの機能が組み込まれ、領域をさらに広げつつあります。クリエイティブも生成AIのひとつの領域ではありますが、決して単独の領域ではなく、領域と混ざり合いながら進化して行くことが予測されます。

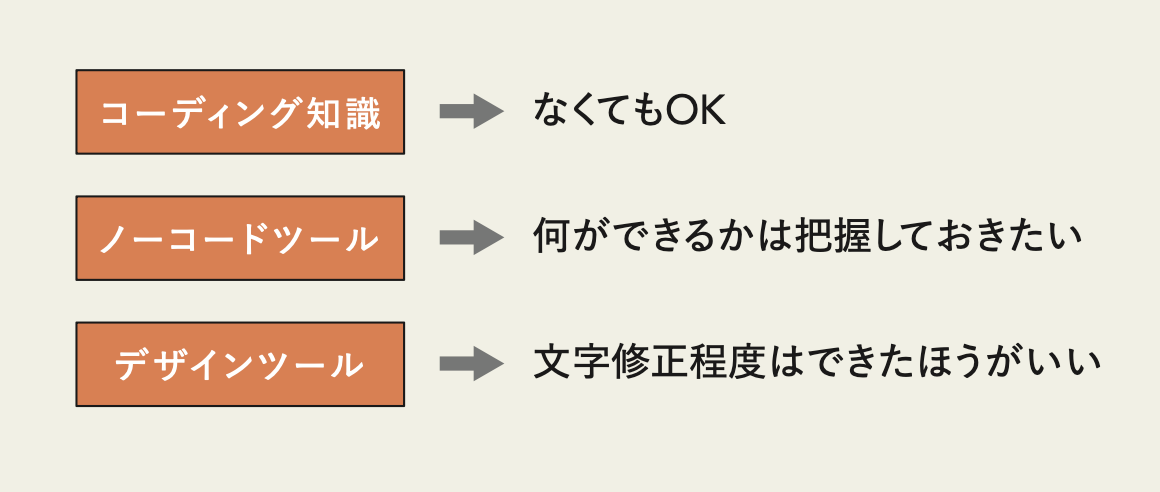

クリエイターにとっては、生成AIを業務改善や部分的な補助機能として取り入れつつ、他分野との連携を強化することを目的として取り入れて行くやり方が無理がないのではないでしょうか。また新しい機能や情報をこまめにキャッチアップしつつ、生成AIの得意・不得意を見極めることで、今後のクリエイティブが目指す方向も考えやすくなることでしょう。

著者:伊達千代

株式会社TART DESIGN OFFICE代表/グラフィックデザイナー。メーカーのデザイン室、広告制作会社勤務を経て独立。編集・執筆・大学や企業でのトレーニングも行う。2017年よりフォントかるた制作チームに参加。主な著書は『デザイン・ルールズ[新版]』(エムディエヌコーポレーション刊)『文字のきほん』(グラフィック社刊)など。