動画の用途・視聴者層・市場規模●特集「動画マーケティング」

動画マーケティング元年

スマートフォンやタブレットによってライフスタイルが大きく変わりつつある昨今。メディアの中心はテレビや新聞、雑誌から着実にWebへシフトするなか、いよいよ本格的に普及しつつあるのがWebでの動画(ネット動画)環境だ。デバイスの普及や通信の高速化を背景に、「YouTube」や「ニコニコ動画」といった従来の動画プラットフォームに加え、「Hulu」や「Netflix」といった動画配信サービスも活発化しており、いよいよコンテンツが揃ってきた。こうした状況と相まって、ビジネスやマーケティングの世界にも動画の波が一気に押し寄せている。

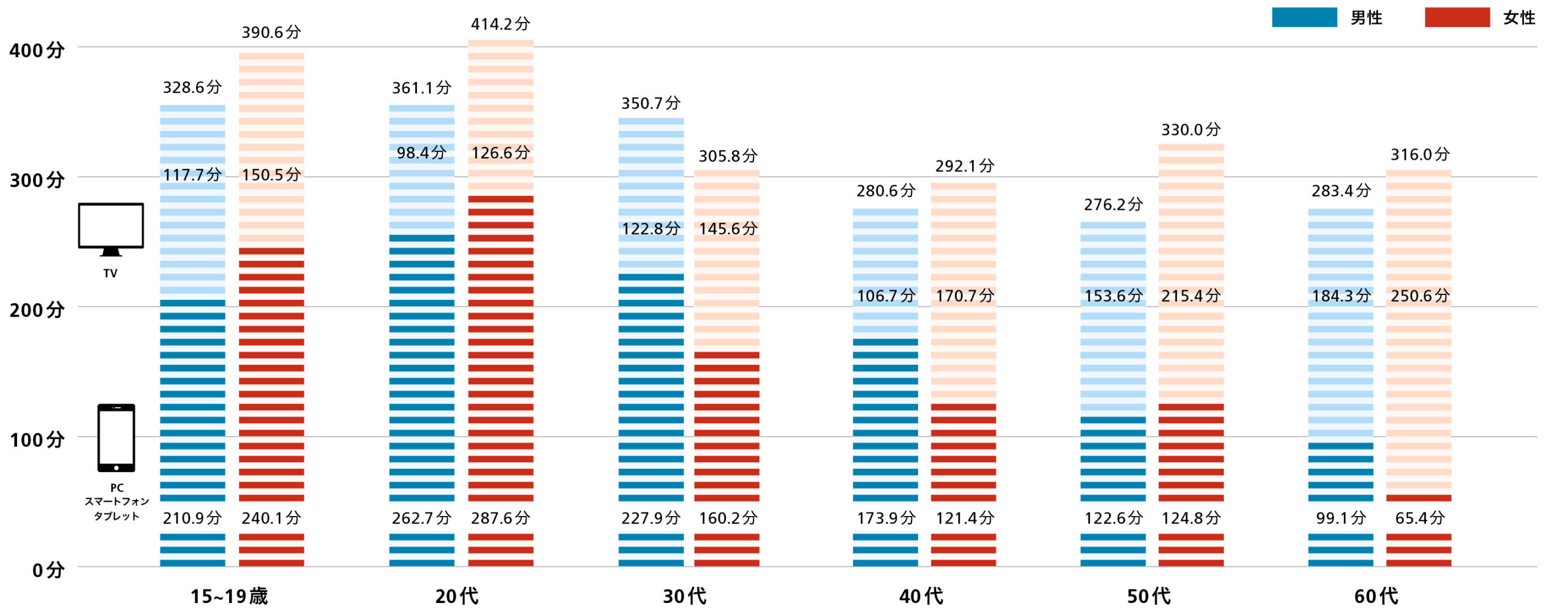

その要因の一つには、言うまでもなくスマホやタブレットといったデバイスの普及がある。右に紹介しているグラフでもわかるように、2015年において15歳~20代の若者はテレビ画面よりもPCやスマホ、タブレットのディスプレイを見ている時間(メディア接触時間)のほうが長くなっており、その他の世代もすべからくPC・スマホ・タブレットに触れる時間が増えている。このように人々の生活様式が変化していくなかで、これまでテレビを主体に考えられていたマーケティングやマスコミュニケーションが、デジタルを含めて総合的に考える戦略にシフトするのは自然のながれだ。

なかでもWebはもっとも重要視されているメディアで、さらに動画は大きな伸びしろがある。すでに大企業では、TVCMとWebで同じ世界観でありながらも、Webではユーザーのアクションに応じたインタラクティブな展開をするなど、それぞれのメディアに応じた動画を展開している例は珍しくない。

2015年の各世代別のTVおよびPC、スマホ、タブレット接触時間。棒グラフ全体が4メディアの接触総時間で、そのうち濃い色がPC、スマホ、タブレットに触れている時間の合計になる ※出典:博報堂DYメディアパートナーズ・メディア環境研究所「メディア定点調査2015」のデータをもとに編集部で作成

動画の最大のメリット

現在、Web上で展開されている動画は、企業によるブランディングを目的としたものや商品の使い方を説明するもの、YouTubeで独自に制作した動画を継続して公開しているYouTuberたちによる“やってみた系”動画、はたまたゲーム実況動画など、その種類は多岐にわたる。だが、いくらネット動画が浸透し、ユーザーの目に触れる機会が多くなったとはいえ、テキストや画像を中心に構成されている既存のコンテンツと比べ、実際の効果はどうなのか、おそらくそのような疑問を抱く人も多いのではないだろうか。

動画の最大の強みは、テキストや画像よりも強い印象を与え、メッセージを端的にユーザーに届けられることだ。人が話す様子を映した動画であれば、声や表情、その人が持つ雰囲気など、テキストと写真で構成されるコンテンツよりもたくさんの情報を短い時間で伝えることができる。

例えば、企業の採用ページなどで担当者や社長からのメッセージを動画にしたり、カタログでは表現しきれない商品の魅力や使い勝手を伝える施策などは、動画の特徴をわかりやすい形で活かしたものだ。今回話を聞いた博報堂アイ・スタジオ「再生商店」が過去に行った調査でも、ユーザーの導線上に動画を置くことでコンバージョンが上がったという結果がでていることから、動画は認知の向上や購買などに繋がっていると言えるだろう。

“つくって満足”の時代は過ぎた

大きく変わりつつあるWebにおける動画の活用。だが、変わっているのは環境だけではない。動画コンテンツをビジネスに活用する企業の意識も、今年になって大きく変化している。

昨年、再生商店に寄せられたクライアントから一番多かった動画のオーダーは、「バズる動画をつくってほしい」というものが主だったという。たしかに、バズを起こすことは重要な手段の一つではあるが、その本来の目的は認知をアップしたり、購買を後押ししたり、ターゲットとなるユーザーに役立つ情報を届けたりなど、それぞれの課題を解決することだ。近年で急速に環境が整い、各社が動画に本腰を入れはじめたことで、「バズればいい」という考えから、課題と目的を考えて、手段の一つとして動画に取り組む企業が増えたという。

つまり“動画をつくって満足”という段階から、何のために動画をつくり、何をゴールとするかという、マーケティングの本質を見極めた上で各社が動画制作に取り組んでいるのが昨今の状況だ。これから動画をビジネスに活用しようとしている人も、まずは自社の課題を認識してから取り組むべきだろう。

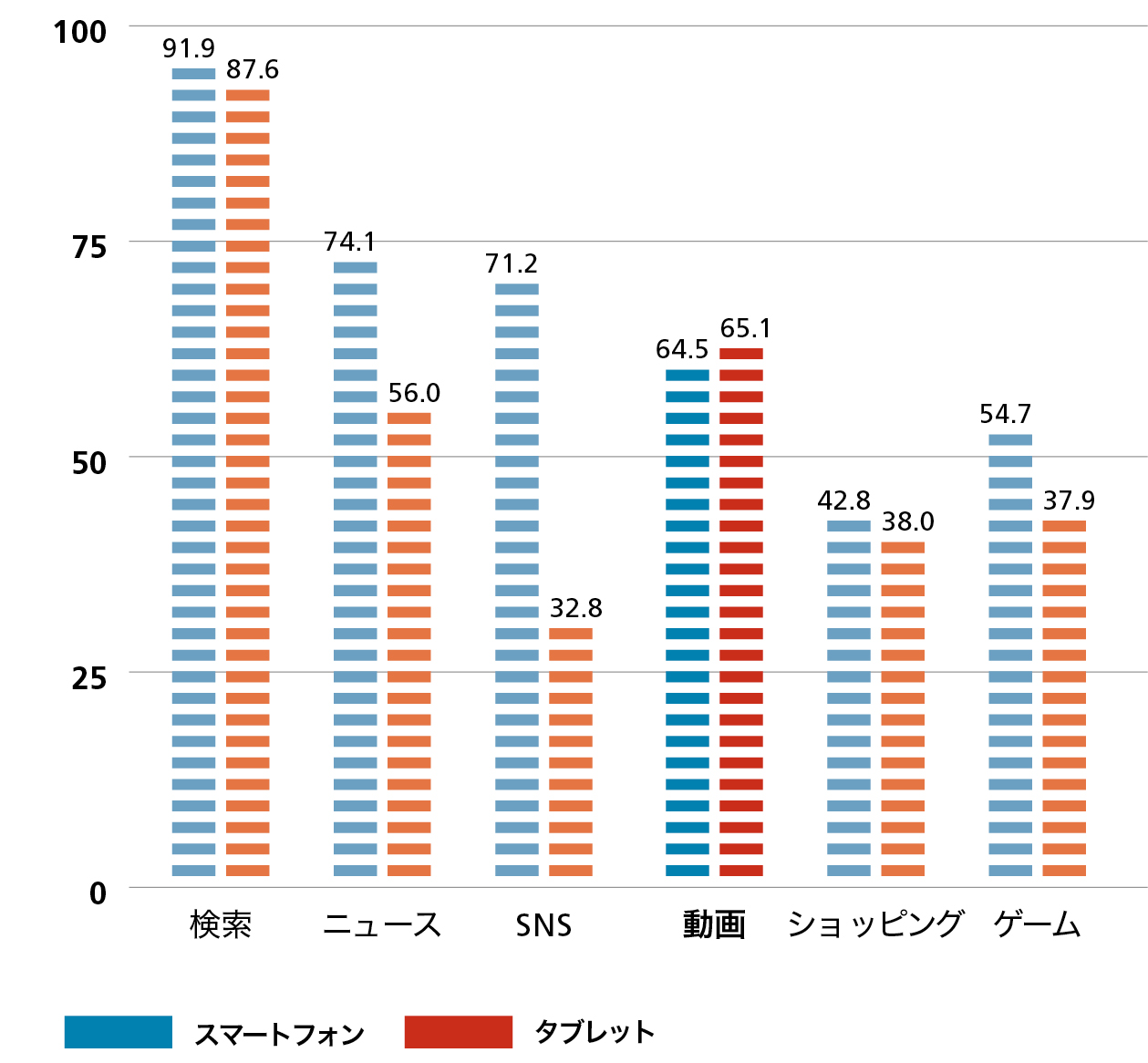

スマホとタブレットで何をしているかを聞いた調査結果によると、両デバイスともに高いのはWebサイトでの検索。続いてニュース閲覧やSNSと続くが、それと同等に動画視聴がされている。特にタブレットだと検索の次に利用されているのが動画視聴なのだ 出典:博報堂DYメディアパートナーズ・メディア環境研究所「メディア定点調査2015」

わずか3年で10倍の広告市場

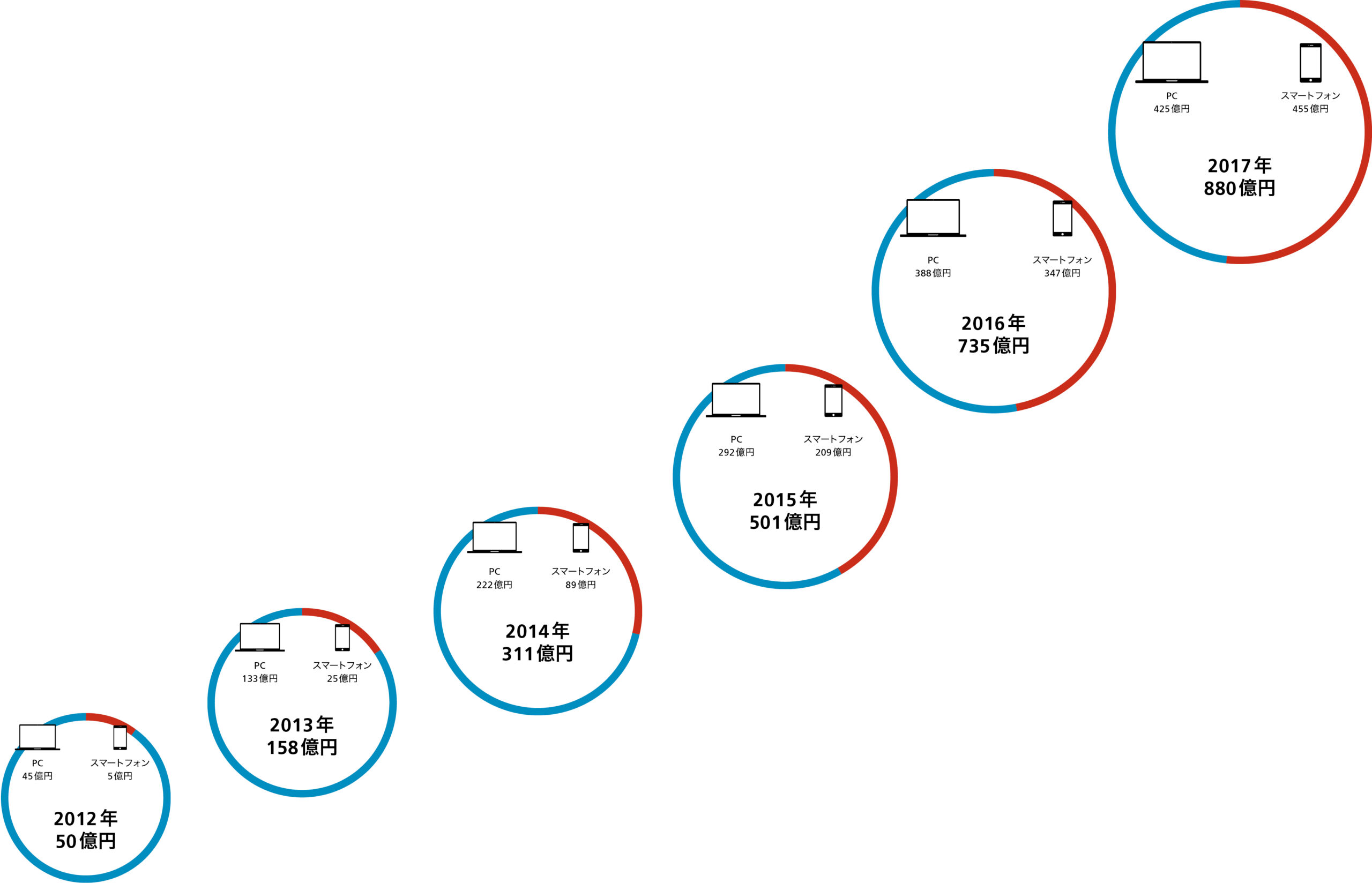

デバイスとコンテンツ、さらにマーケティングのための環境も整い、いよいよ本格的に広告メディアとしての活用段階に入ってきた動画。それを裏付けるのがこのページに示したグラフだ。

図02は人々がスマホとタブレットで何をしているかを示すグラフ。どちらのデバイスでも一位は「検索」だが、「動画」視聴は「ニュース」閲覧、「SNS」に次いで利用目的の上位に位置しており、タブレットに至っては二位につけている。また、スマホとタブレット、どちらのデバイスに偏ることなく利用されているのも動画視聴の特徴だ。このような状況からすれば、図03で示された円グラフも当然と言える。

2012年、わずか50億円だった日本におけるネット動画広告の市場規模は、2015年には501億円となっており、わずか3年で10倍。2017年には880億円と予測されており、5年で17.6倍という驚異的な伸びが期待されている。2014年のインターネット広告市場が1兆519億円(電通発表)であったことを考えると動画広告の割合はまだまだ小さいが、今後、影響力を増すにつれて、市場規模も急速に伸びていくことは想像に難くない。

とはいえ、現在はまだ動画の広告手法は各社手探り状態である。ノウハウが蓄積され、さまざまな方法が確立されていくのはこれからだ。

2012年には50億円だったネット動画広告の市場規模は、2015年に10倍の501億円に成長。さらに2年後の2017年には約1.8倍の880億円と、数年後には1,000億円市場となる勢いで成長している。また、現在はまだPCでの広告施策の割合が多いのに対し、2017年にはスマホでの施策がPCを超える予測がなされている 出典:サイバーエージェント「Seed Planning」

動画も手法の一つとして考える時代

しかし実際、動画施策に取り組むとなると、ハードルが高いと感じている人がほとんどではないだろうか。たしかに、今は多少のスキルさえあれば、スマホで動画を撮り、編集まで行える時代。動画自体のハードルは昔に比べて格段に下がっている。また、動画制作専門のマッチングサービスや、リーズナブルな価格で動画を制作してくれるWeb制作会社も増えており、外部委託した場合のコストを抑える方法も豊富にある。

だが制作のハードルが下がる一方で、別の問題も浮かび上がってきている。「何のために」「誰に向けて」「どんな動画コンテンツをつくるのか」という、企画力やマーケティング力の不足だ。さらに、制作したあとの効果測定なども当然、必要になってくる。「動画をつくったのに効果が上がらない」と悩む企業の多くは、こうした企画力やマーケティング力不足、効果測定力不足が原因の場合が多いだろう。動画広告も他の施策やコンテンツと同じように、まずは自分たちの課題を認識して、前述した「何のために」「誰に向けて」「どんな動画コンテンツをつくるのか」を考えることが重要になる。

また、費用の問題とあわせて悩ましいのが、どのタイミングで動画コンテンツに取り組みはじめるべきかという優先順位だろう。もちろん、他のコンテンツと一緒に展開していくのが理想だが、自社のWebサイトやSNS、オウンドメディアなどさまざまなメディアの運営を求められる今、動画制作にまで手が回らないと考える企業も多い。

たしかに今後、動画は重要なコンテンツになってくるが、それでも一番最初に動画に取り組むべきとは言いづらいのが正直なところだ。まずは全体のコンテンツを見直して、自社の状況を把握し、Webマーケティング全体を通して認知や売り上げの向上、自社サイトへの流入を増やしていくのが第一段階だ。ただ、どんな企業も施策を打っていくなかで頭打ちになるタイミングがやってくる。そこから効果が期待できるのが、動画なのだ。

そして、大事なのは課題を認識して、それに相応しい手段を選択すること。例えば不特定多数の人に向けて認知を増やしたいのであれば、バズ目的の動画も非常に効果的だし、サイトを訪れた人にしっかり理解してもらうのが目的であれば、テキストなどのコンテンツを増やしていくという手段もある。ただ、いくつかある手段の一つとして動画を候補に考えるべき状況になっていることは間違いない。

制作のハードルが下がっていることで、動画も他のコンテンツ同様、企画→制作→効果測定→改善というPDCAサイクルを回していくことが容易になっており、Webマーケティングに欠かせない「継続と改善」が行いやすい状況にもなっている。動画の場合、テレビや紙媒体へのプロモーションと違って再生回数や視聴時間、その後のアクションもデータがとれるので、効果測定しやすいのもメリットだ。

大切なのは、課題と目的をしっかりと認識した上で動画をつくること。そして公開した動画からスムーズにユーザーが商品購入ページやオウンドメディアに流入できるようにしたり、より多くの人の目にとまるようにSNSで拡散したりと、動画を含めて総合的にマーケティングを考えることだ。

- 監修:株式会社博報堂アイ・スタジオ 再生商店

- 博報堂アイ・スタジオの動画マーケティングソリューションチーム。デジタル領域で成果を上げるネット動画の企画立案から、KPIの策定、動画制作、集客PR、効果測定までワンストップで支援している。

- 扇谷卓見

- 株式会社博報堂アイ・スタジオ デジタルソリューション1部 プロデューサー 2008年に博報堂アイ・スタジオ入社。プロデューサーとして、大規模サイト、多言語サイト、キャンペーンサイト等を手がける。自動車業界領域を得意とし、外資自動車メーカーではデジタル領域全般を担当する統括責任者を歴任。

- 木内隆裕

- 株式会社博報堂アイ・スタジオ データドリブンクリエイティブ部 リサーチャー 上級ウェブ解析士 映像制作会社での勤務を経て、2006年博報堂アイ・スタジオ入社。市場リサーチ業務、Web戦略の企画立案、動画マーケティングのKPI策定まで幅広い業務を担当。