キーワード03「生活と健康」:身に着けるIoTが変える「生活と健康」●特集「IoTの現在」

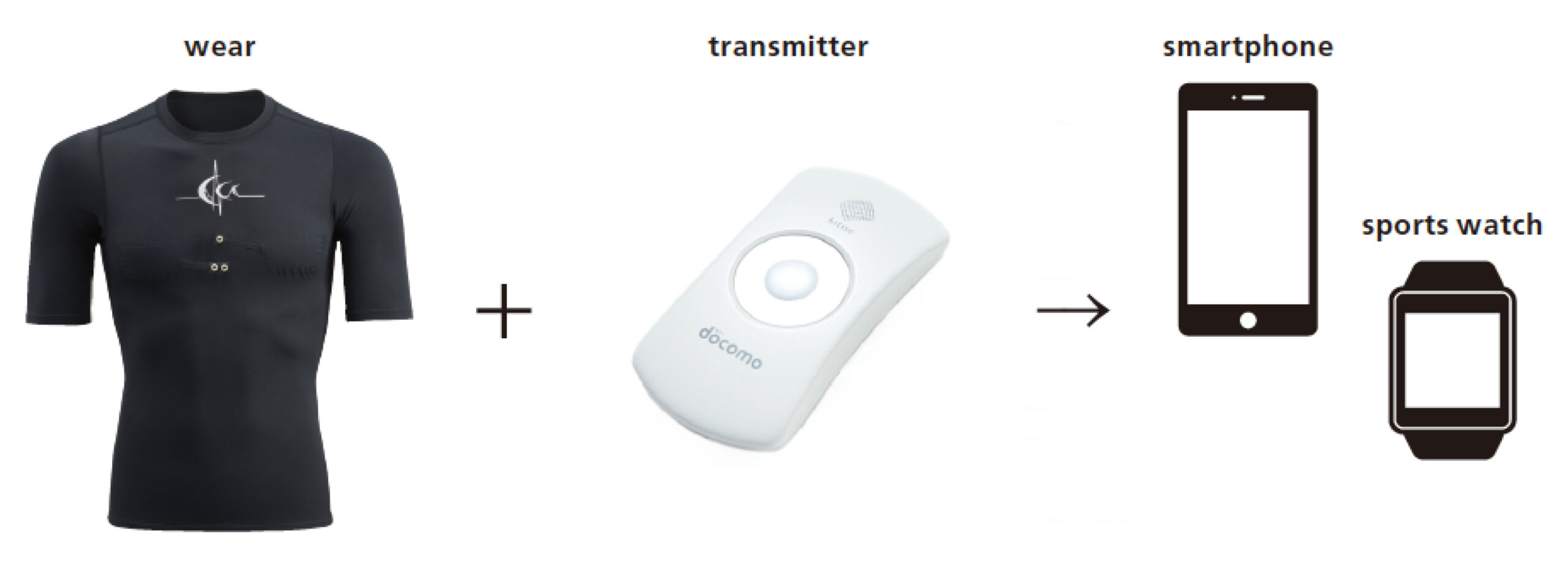

ウェア型センサーになっているため、着用するだけで心拍数を取得でき、そのデータは胸部に取り付けたトランスミッターでスマートフォンやスポーツウォッチに転送される。激しく運動したり長時間着用したりしても、違和感やズレが少ない

着るだけで生体情報が取得できる次世代ウェア

(株)ゴールドウィンが開発し、販売している「C3fit IN-pulse」は、「着る心拍計」と銘打っている。ウェア自体がセンサーになっており、胸部に装着した(株)NTTドコモ製のトランスミッター(送信機)で、取得した心拍数をスマートフォンアプリ「Runtastic for docomo」やスポーツウォッチ「POLAR」に転送できる。

運動や日常生活の中で心拍数を計測するには、これまでは不自由なセンサーを心臓のあたりに巻き付けておく必要があった。ウェア型のC3fit IN-pulseなら、違和感なく心拍数を計測することができる。

そのメリットは、装着感と一体感の二つだ。運動の際には、なるべく無駄なものを身につけたいと思わないものであり、多少の「装着物」であっても邪魔に感じる。ウェアであれば、無駄でもなく邪魔でもない。一体感という点では、センサーはある程度体に密着していないと正しい数値が取れないのだが、ウェアと一体となっていることで直接体に触れる面積も大きくなり測定も正確になる。また、どんなに激しく運動してもズレることもない。

これは、東レ(株)とNTTドコモが開発した「hitoe」という素材を胸部の内側に配置することで実現されている。hitoeは、最先端繊維素材であるナノファイバー生地に高導電性樹脂を特殊コーティングし、生体信号を高感度に検出できるようにした機能素材である。したがって、耐久性とフィット感を兼ね備えており、普段のインナー(下着)などに取り付けられる。従来の「巻き付ける」センサーは、どうしても着けていることを意識することになり、日常の生活で心拍数などを計測するにはハードルが高かったが、それが可能になる。つまり、フィットネスの分野だけではなく、さまざまな分野での応用が期待されているのだ。

たとえば、仕事環境の人に与えるストレスや疲労を測定するという分野にも応用されている。温暖地域の空港で行われた暑さ対策の検証実験では、屋外作業員にhitoeでできたインナーを着せて、人間の体の負担を検証した。トランスミッターに内蔵した加速度センサーで、事故や熱中症などで作業員が倒れたりしていないかも同時に測定可能になる。

C3fit IN-pulseのプロモーションムービー。ディレクター関根光才氏とプログラマー集団「HDMI」、クリエイティブスタジオ「JKD Collective」によって制作された

また、この商品のプロモーションとして、C3fit IN-pulseを着用したランナーから送られてくる心拍データをリアルタイムにプログラミングして、PAシステムと組み合わせることで音楽に変換するという動画が制作されている。このように、センサーを小型化しながらもリアルタイムでデータを取得できるため、異色の分野と掛け合わせることで、新たな価値の創造の可能性も示されている。

腕時計型の活動量計の今

アクティビティや睡眠時間、さらに安静時の心拍数などを記録してスマートフォンと連動して記録する。ディスプレイがないので腕時計のような印象にはならないが、ほとんどの情報をスマートフォンで確認する必要がある

生体情報を取得するデバイスとしては、米国を中心に、活動量計に代表されるウェアラブルバンドが活況を見せており、Fitbit社やMisfit Wearables社、Jawbone社などから、さまざまな商品が発売されている。米国の大手家電量販店Best Buyでは、この分野の商品がかなりの棚面積を占めるといったところまで成長してきている。この背景には、米国の医療費の高騰や、予防の観点からヘルスケア分野のマーケットが大きくなってきていることが挙げられる。

脈拍数や位置情報の記録といった活動量計で測定できる一般的な情報のほかに、紫外線レベルの測定、食事時間の自動検出、会話量の測定なども可能

日本でも、メタボリック予防や、ストレスチェック制度※1の導入を前に、マーケットの成長が期待されている。たとえば、(株)東芝の「Silmee」では、脈拍数を始めとする生体情報の取得だけではなく、紫外線レベルの検知や人との会話量の測定など、従来の活動量計になかった機能が搭載されており、新しい使い方を提供しようとしている。

それぞれ、MisfitとSwarovski、FibitとTory Burchがコラボレーションして生まれた活動量計。普通の生活につけていても違和感がない、アクセサリそのものの雰囲気が人気を博している

ただし、腕につけるとなると、腕時計の代わりにする必要があったり、逆に腕に何かを付けるという習慣を持たない人も多い。そこで、「Swarovski Shine Collection」(Misfit×Swarovski)や、「Tory Burch for Fitbit」(Fitbit×Tory Burch)のように、有名ファッションブランドとのコラボ商品で「手首」というウェアラブルの一等地を確保しようとしている。

長年医療専門に作られてきたスリープトラッカー(睡眠状態を測るデバイス)をベースにし、マットレスの上、シーツの下に敷くデバイス。これまでに開発してきた活動量計のノウハウを活かしてMisfitからリリースされた。睡眠時間、睡眠サイクル、目覚め、心拍数、呼吸間隔、いびきなどを検知し、情報をスマートフォンに送信する

また、活動量計の知見を活かして、「睡眠の質」という単機能に絞って、ベッドに取り付ける商品を開発・発売するという動きもある。

これらのデバイスは、利用者は手軽に導入できるものではあるが、常に身に着けているものであり、明確なメリット提示できなければ継続的に使われなくなってしまう。つまり、参入の余地が残っているかもしれないのだ。

予防医療や軽微な医療分野で活躍するIoT

ンサーを頭部に押しあてることで、脈拍や体温などが計測できる(左)。皮膚の湿疹をスキャンしてクラウドに送ると、症例とマッチングして判別し、対応可能な医療機関をお勧めしてくるというサービスも予定されている

予防医療や軽微な医療の分野でもIoTは活躍している。これまで医療機関に行かないと診断できなかった、軽微な病気を家庭で診断し、近くの病院を勧める「SCANADU」というサービスが米国でリリースされた。これは、センサーを頭部に押しあてて脈拍や体温などの基礎情報が計測し、クラウド上に保存するというものだ。また、湿疹ができている子供の患部にセンサーをあてると、症例とマッチングして症状を判別し、この病気が治せる医療機関を挙げるというサービスも開発中だ。

デジタル聴診器とタッチレス体温計。聴診器をスマートフォンと組み合わせて、手軽に自分で症状をモニタできる。また、非接触式なので、動きやすい赤ちゃんの体温も簡単に測定可能だ。これらのデータはアプリで管理できる

ほかにも、非接触型体温計とデジタル聴診器をセットにし、スマートフォンを利用する家庭内医療キット「ClinicCloud」といったものもある(日本では未発売)。赤ちゃんの体温を計ったり、咳をしている時に体温や呼吸、心拍数などを計測できる。また、このサービスでは、ビデオチャットを利用して、聴診器の情報を元にした遠隔問診を受ける「Doctor On Demand」というサービスもある。

生活や健康をより良いものとするIoT

生体情報を取得するこれらの機器に一貫しているのは、センサーの情報をクラウドと組み合せて、さまざまな価値を生み出すというところだ。これまでも、生体情報を測定できる機器は発売されていたが、個人のデータ継続的に記録するに留まっていた。

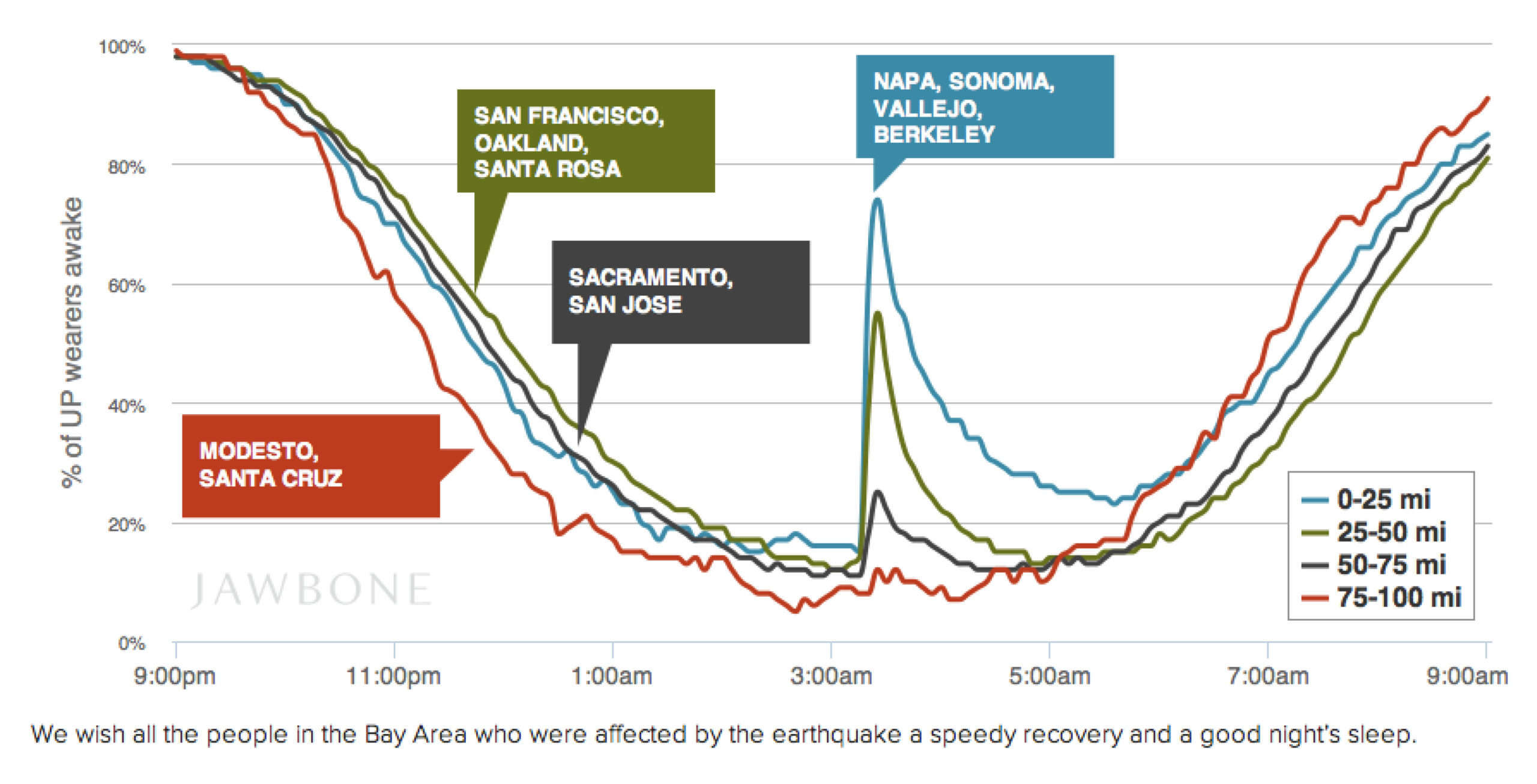

これらの機器がIoT化し、データがクラウドに蓄積され、他の情報と掛け合わせることで、さらなる価値を持ったフィードバックを得られるようになった。たとえば、Jawbone社は、2014年にカリフォルニア州北部で未明に発生した地震の際、震源からの距離を4段階にわけたユーザーの睡眠データをグラフ化して公開した。これにより、震源地に近い地域ほど、多くの人が目覚めたことがわかる。

このように、生体データは生活に密接に関係しているため、データやサービスとの組み合わせ次第で、思いもよらない価値を生み出し、QOL(人生の内容の質や社会的に見た生活の質のこと)の向上にもつながるのだ。

※1 2015年12月に施行された改正労働安全衛生法に基づいて、従業員数50人以上のすべての事業所で、「労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査」(ストレスチェック)「ストレスチェック」が義務化された

- 小泉耕二

- IoT専門Webサイト「IoTNEWS」代表。(株)アールジーン代表取締役。IoTのインスピレーションをかき立て、仲間作りを促進するため、日夜さまざまなテーマで取材をしている。 https://iotnews.jp/