増田光弘[錨研究者]

- 増田光弘(ますだ・みつひろ)

- 1981年、千葉県柏市生まれ。東京海洋大学 学術研究院 海事システム工学部門 准教授。2005年、日本大学理工学部海洋建築工学科卒業、2007年、日本大学大学院理工学研究科海洋建築工学専攻 博士後期課程修了。2010年4月、東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科 助教。研究分野は、船舶海洋工学、錨、津波防災、海洋エネルギーなど。 http://www.e.kaiyodai.ac.jp/

※通常、石や木で作られたものを「碇」、鉄製のものを「錨」と表しますが、本記事では特定のものを除き、「錨/アンカー」と表記します。

(上写真)増田研究室で開発した新型錨(通称「OM-1」)を手に

錨のワインディング・ロード

「高校生の頃は、考古学者になりたかったんです。それから紆余曲折あって(笑)、今こういう研究をしています」

東京海洋大学の増田光弘准教授は、日本全国でも数少ない現役の錨研究者。そう、水底に沈んで船を停泊させる、あの「錨」だ。考古学との共通点があるかどうかはわからないと笑うが、増田さんの研究も、古(いにしえ)から続く歴史の先に、未来の可能性を探る世界といえる。錨の起源はそれほどに古い。

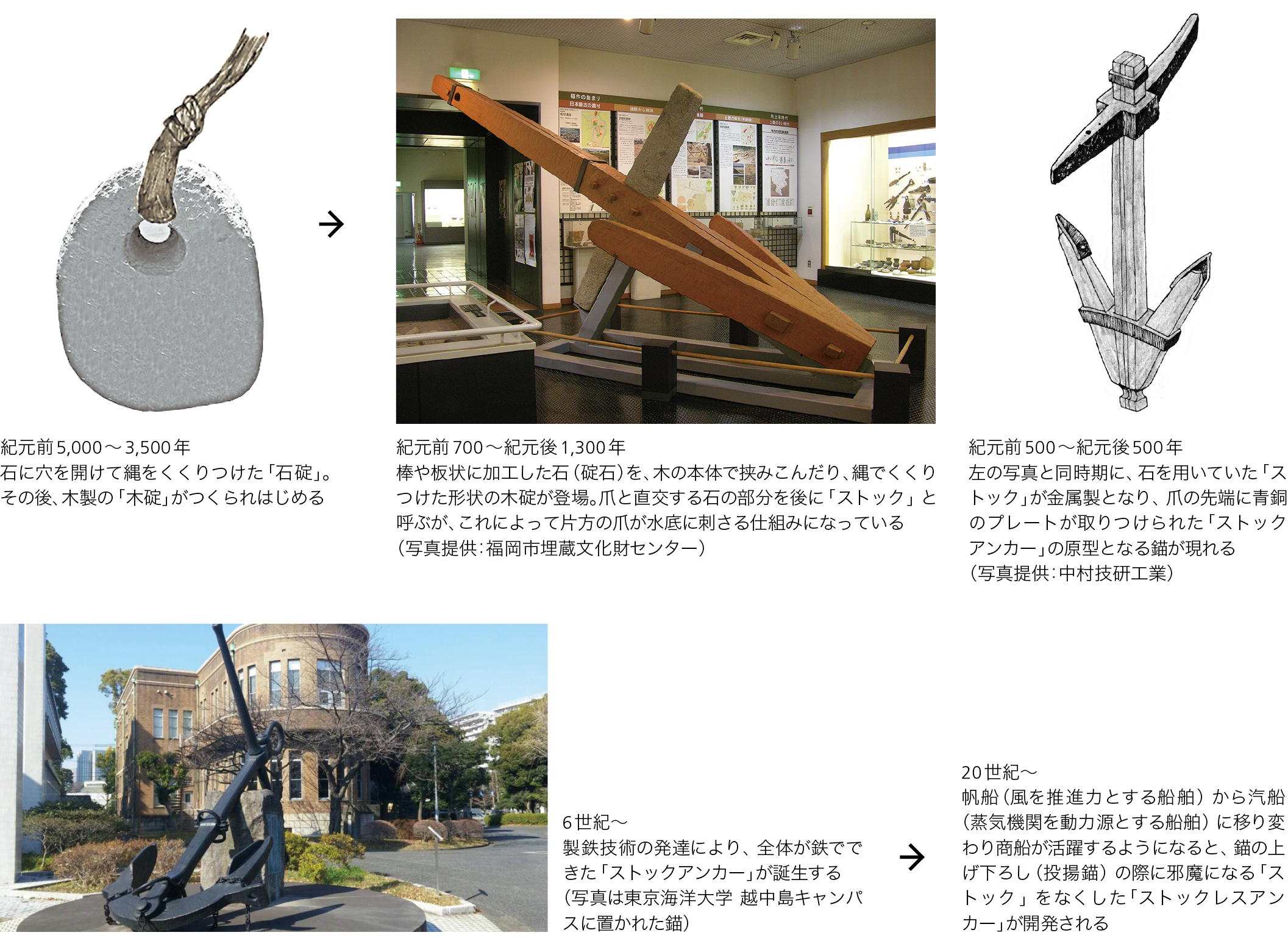

「紀元前5,000~3,500年の古代エジプトでは、石に穴を空けて縄をくくりつけた原始的な『石碇(いしいかり)』が使われていたようです。やがてこれに木片の爪が付けられ、その後、木製の本体で石を挟み込む『木碇』が生まれます。船が錨ごと流されてしまう『走錨(そうびょう)』という状態になると、自力で停船するのは難しい。そうならないためのデザインや利用法が工夫されてきました」

独特の世界をマニアックな深夜番組ばりにわかりやすく解説してくれる増田さんだが、実際、『タモリ倶楽部』で船好きのタモリが研究室を訪れたこともある。

さて、紀元前700~紀元後1,300年ころになると、錨は現代人にもわかりやすい形に近づいてくる。古典アニメ『ポパイ』で主人公の水夫が腕に刻んだ、一般的に「錨」と聞いて思い浮かべるあの形だ。

「上のまっすぐな棒(碇石)は後に『ストック』と呼ばれる部位で、6世紀にはすべてが鉄製の『ストックアンカー』が誕生します。まさにポパイの錨ですね。この形は金属化や改良をされつつ、けっこう長い間使われました。20世紀に帆船が汽船に移り変わり、錨の巻き上げが機械式になったとき、ストックで船を傷つけないようにと、『ストックレスアンカー』が開発されたんです」

ここまで聞くと、素人目には、錨の進化はずいぶんゆったりとしたものにも感じられる。そのあたりはどうなのだろう? 『宇宙戦艦ヤマト』のロケットアンカー(ロケット推進力で星に打ち込み急停船!)みたいな進化を期待するのは的外れだとしても‥‥。

「錨は海難事故を防ぐ、文字通りの頼みの綱。しかしながら、現代の船の現場では、錨に全幅の信頼を寄せるというより、『錨はある程度走錨するもの』という扱いであるのも事実です。そのため錨をつなぐ鎖を長く海底に垂らし、その摩擦力も利用するのが常識です。でも錨の性能が上がればこの海底に垂らす鎖も短くて済みますし、多くの利点をもたらすはずです。過去の変遷を見ても錨の進化は船の運用方法を大きく変えることすらある重要な要素だといえます。ただ、大きな目標のためには、常に地味な積み重ねが要る、という感じですね(苦笑)」

タンカー等の大型船舶では、数百メートルもの鎖を搭載することもあるという。それが短い量で済めば、当然、省燃費や効率改善につながる。また、入港待ちで沖合に停泊する船同士は「錨泊円半径」(投錨した船がゆるやかに動く範囲)を侵さぬよう互いに配慮するが、海中の鎖が短ければこの距離も縮まり、効率的な港湾運用にも貢献し得る。聞けば聞くほど、錨の世界は奥が深い—。

「JIS型 TypeAアンカー」(左)

英国海軍で使われていた錨を改良した日本版。扱いやすさが長所だが、海底で一定距離を曳かれると反転してしまい、爪が上を向いてしまう/把駐係数:3~5(参考:ストックアンカーは5)

「JIS型 TypeBアンカー(AC-14型)」(中)

近年、一般的に使われている、A型の改良版。把駐力の高さが魅力だが、安定性に欠ける。爪の付け根が薄く、変形の可能性がある/把駐係数:最大13(だが、多様な海の現場では不安定で実際は7~9)

「DA-1型アンカー」(右)

中村技研工業が開発した日本独自のモデル。高把駐力が持続し、安定性も高い。折損などの変形事故も起きにくい。しかしJIS規格化されておらず、あまり多く使われていない/把駐係数:13

※解説中の「把駐係数」とは、錨の性能を評価する尺度の1つ

「当たり前」からの進化に賭ける

「当たり前」になっていることに、開拓の可能性を見出す。増田さんはそのために、5年前から東京海洋大学で研究を続ける。学生時代は海上建築物などの研究が専門。さらに船舶や海上の浮体構造物の波の中での挙動を、津波災害なども想定して研究した。そこで培った数値流体力学とシミュレーションを用いた研究手法を錨の研究に活かせないか? こう先達の教授に誘われたのを契機に、現在、新型錨のデザインにまで歩を進めている。

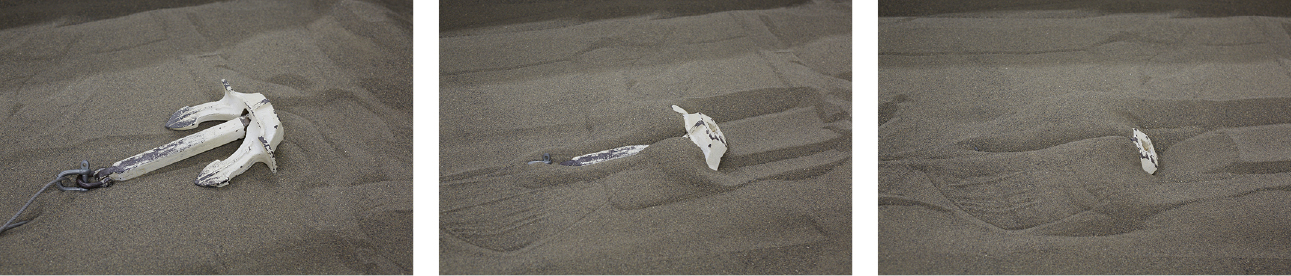

「当初はほぼ専門外でした。そこでまず、実験水槽で砂まみれになって何度もテスト用の錨を曳きながら、既存の錨の性能を測定・分析することから始めたんです」

現在、日本ではJIS規格化されたストックレスアンカー2種が主流だが、国内の造船業の縮小に比例して、新型錨の開発機会が少なくなっている。そんななか増田さんが注目するのは、純国産の高性能錨「DA-1」。国内唯一といえる錨メーカーの中村技研工業が、安定性を大きく改善したものだ。増田さんは同社とも交流しながら、さらに高性能の錨を研究してきた。

「そうして生まれたのが、この研究室で初めて設計した新型錨です。2015年まで、錨を研究する唯一の所属学生として研究を支えてくれた大谷育穂くんの助力もあって実現しました」

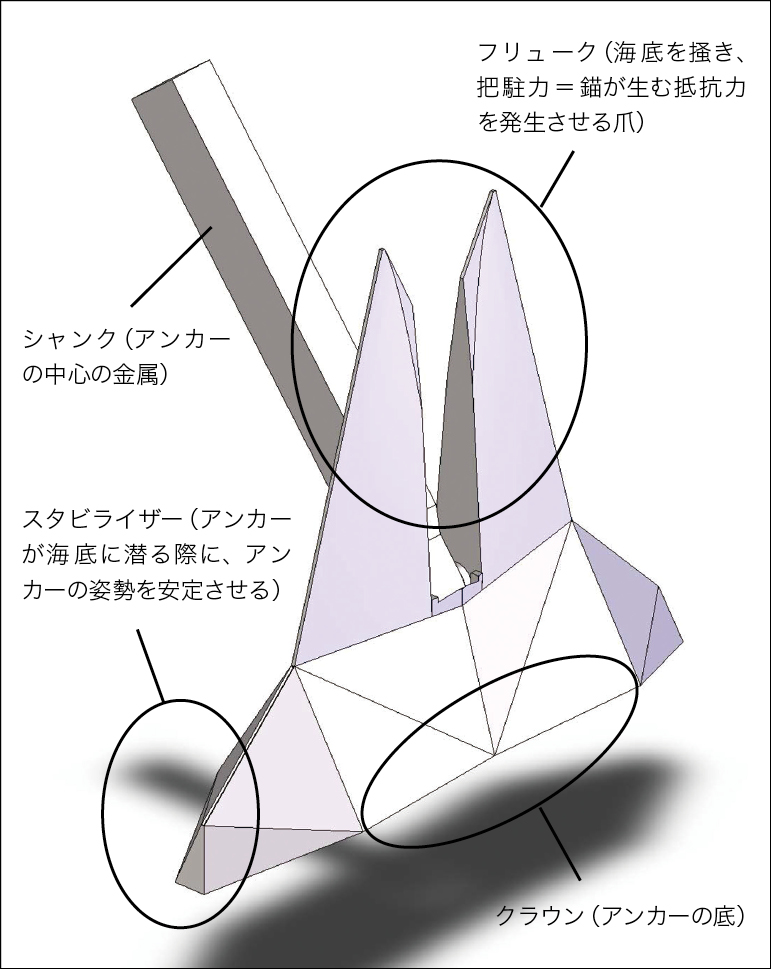

DA-1の影響もうかがわせる精悍なフォルムを持つ、この新型錨(名前はまだなく、増田・大谷の名から「OM-1」と呼ぶことも)。実際に「錨水槽実験室」でこれまでのストックレスアンカーと「曳き比べ」をお願いしたところ、反転もせず安定した把駐力(はちゅうりょく、錨の抵抗力)を示した。わずかに斜行することがあるなど課題も残るが、総合力では従来型を凌駕。今後は実船実験が可能なサイズを制作し、数年以内に実海域での性能証明を目指す。

普及のためには標準規格化も必要かもしれないし、あるいはビジネス戦略を考えるならば、あえてそうせず、独自技術として保持しつつ展開する選択肢もあるだろう。ただ、増田さんの姿勢はいたってシンプル。

「僕は研究者ですから、とにかく事故の減少や運航の効率化など、より広く役に立てたらと思います。これに力を貸してくれる方がいればありがたいし、その経緯でさらに良くなる余地もあると思う。そんなこともあって、日本船舶海洋工学会や日本航海学会など、つながりが生まれそうな場での研究発表も行っています」

今のところ、各種学会内でも特殊領域という扱いは否めないそうだが、開拓者とはそういうものかもしれない。増田さんも(錨なだけに?)“浮いている”ままでいるつもりはないようだ。

「今、錨が『効く』秘密が理論的にわかってきた手応えはあります。先輩方から続く錨研究を途絶えさせてはいけないという想いもある。今後もさらに踏み込んで、形や重さと性能の関係を解明し、具体的な改善につなげていきたいです」

増田さんの努力が“錨”業界の新たな「当たり前」として結晶し、広い海の安全を支える。いつか、そんな日が訪れるかもしれない。

日時:2016年3月19日(土) 13:15~17:00(予定)

会場:東京海洋大学越中島キャンパス 越中島会館 講堂