法改正で広がる「商標」の世界

今回は「商標権」についての話です。商標とは商品やサービスを提供しているのが“誰か”を示す標識のことです。グッチやプラダの商品に表示されている商標を商品商標(トレードマーク)、ヤマト運輸(クロネコ)など、サービスに際して表示されている商標を役務商標(サービスマーク)といいます。商標権は、著作権と異なり特許庁に登録をしないといけませんが、登録に際しては商標とともに、商標を使用する商品・役務を指定することになっています。そして、商標権が成立すると権利者以外は登録商標と同一または類似する標識を、同一または類似する商品・役務について使用することができなくなります。

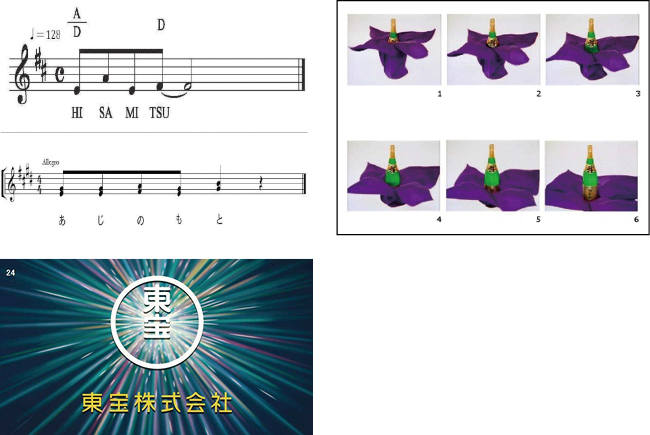

商標として登録できるのはロゴ(文字)やマーク(図柄)といった「平面商標」と、大阪の「くいだおれ太郎」などの「立体商標」に限られていましたが、2014年の法改正で、登録できる商標の種類が拡大されました。みなさんに関係しそうなのは、「音の商標」と「動きの商標」でしょう。

音の商標とは、メロディにのせて商品名や会社名を流すサウンドロゴなどです。このようなサウンドロゴは、あまりにも短いために著作権で保護することは難しいと考えられてきましたが、法改正によりこれが商標権で保護されるようになりました。

「動きの商標」は画面上で変化する文字や図形などです。これらの映像は映画の著作物として著作権も成立しますが、それとは別に商標権も成立することになります。細かく紹介はできませんが、このほかにも「ホログラム商標」(三井住友カードのホログラムなど)、「色彩のみからなる商標」(クリスチャン・ルブタンの靴底の赤など)そして「位置商標」(エドウインのジーンズのポケット脇に縫い付けられたタグの位置など)が商標登録できるようになりました。登録されると商標権者以外はこれらを商品や役務の提供者を示す標識として使用することが禁止されます。

下に登録商標の例を掲載していますが、これらはコラムの執筆者や本誌の発行元を示す標識として使用しているわけではないので問題ありません。しかし、運営主体のように見える態様で使用すると、侵害となる可能性があります。なので、Webサイトのトップ画面で商標登録された映像・音楽を使用したりするのは避けた方がいいでしょう。

なお、著作権と商標権はそれぞれ別個独立の権利です。著作権侵害にならなくても商標権の侵害になることはありますし、その逆もあります。登録されている商標、指定商品・役務、権利者などの情報は「特許情報プラットフォーム」Webサイトで確認できます。商標登録されているサウンドロゴを聴けますので、試しに検索してみてはいかがでしょうか。

- Text:桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/